- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- EVと日本車の未来

コラム

2017年10月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

ゲームチェンジを仕掛ける中国

中国は9月にEV(電気自動車)などの生産を一定割合義務付ける新エネルギー車規制を19年から導入すると発表した。規制と中国政府による補助金で中国国内の自動車をEV化しようとしている。

深刻な環境問題対策としてEV化は避けて通れないが、中国の意図は別にある。今まで日本と欧米が席巻していた自動車産業を、EVを推進することで勢力図を塗り替えようとしている。

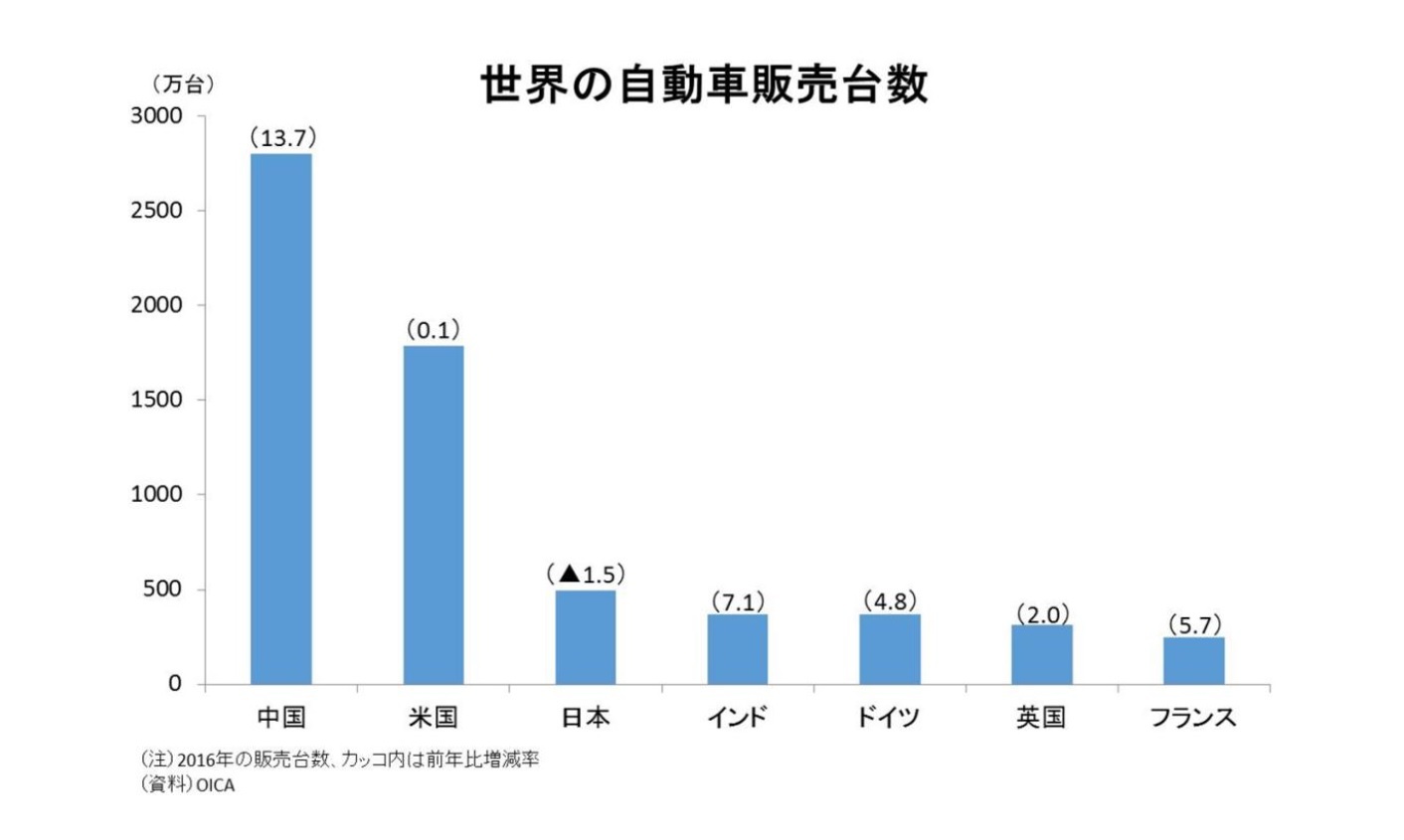

キャッチアップでガソリン車の性能を上げることがこの先もできたとしても日本や欧米を抜くことはできない。だとすればゲームチェンジを行い、中国が強みのあるEVでひっくり返そうという戦略だ。中国だけでなく、インド、イギリス、フランスもEV化を宣言。将来予想では2020年に累計2000万台に増加との予想もでてきている。ここにきてトヨタは20年までにEVの量産体制を整えて本格参入する方針を示したが、世界対比で見るとEVへの対応は遅れていると見られている。

深刻な環境問題対策としてEV化は避けて通れないが、中国の意図は別にある。今まで日本と欧米が席巻していた自動車産業を、EVを推進することで勢力図を塗り替えようとしている。

キャッチアップでガソリン車の性能を上げることがこの先もできたとしても日本や欧米を抜くことはできない。だとすればゲームチェンジを行い、中国が強みのあるEVでひっくり返そうという戦略だ。中国だけでなく、インド、イギリス、フランスもEV化を宣言。将来予想では2020年に累計2000万台に増加との予想もでてきている。ここにきてトヨタは20年までにEVの量産体制を整えて本格参入する方針を示したが、世界対比で見るとEVへの対応は遅れていると見られている。

日本はどう対応すべきなのか?EVは新車販売の1%なのか、将来の変化の前倒しなのか

世界のEV化の実現性については、2つの見方がある。

ひとつは現在世界の新車販売台数に占めるEVの割合は1%に満たない。リチウム電池などの性能の限界もあり、それほど世界でも広がることはない。当然市場の大半はガソリン車であり今までのように日本の優位は保たれるとの見方だ。

もうひとつは、自動車売上げの最大市場の中国でEV需要が拡大すれば投資が加速し、リチウム電池などの技術にもブレークスルーがおき、EV市場がいま予想されている以上に急拡大するという見方だ。そうなると日本の自動車産業が今のように世界のメインであり続けるためには、世界一位の市場である中国で勝ち抜かなければならない。そのためにはEVの開発を急ぐ必要がある。

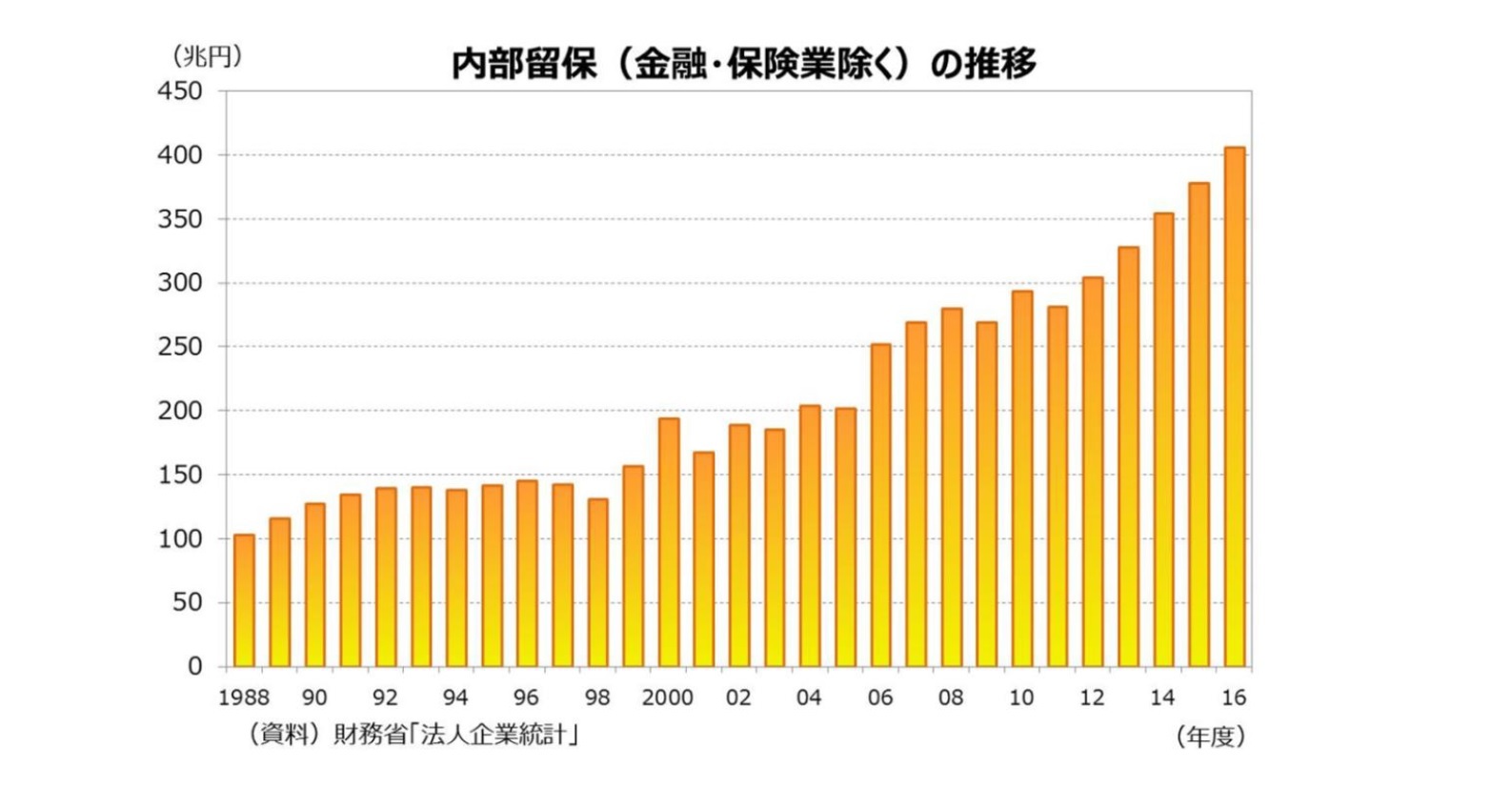

日本にとって自動車産業は中心の産業だ。自動車製造業の出荷額は主要製造業の約2割、自動車の輸出額も全体の約2割。関連産業就業人口は全体の約1割の雇用(約550万人)を占める。

EVは、ガソリン車と違って、日本の強みであった擦り合わせ技術のメリットが使えない。今までにない産業提携や連携が必要不可決だ。EV化は日本の自動車産業に甚大な影響を与える。

ひとつは現在世界の新車販売台数に占めるEVの割合は1%に満たない。リチウム電池などの性能の限界もあり、それほど世界でも広がることはない。当然市場の大半はガソリン車であり今までのように日本の優位は保たれるとの見方だ。

もうひとつは、自動車売上げの最大市場の中国でEV需要が拡大すれば投資が加速し、リチウム電池などの技術にもブレークスルーがおき、EV市場がいま予想されている以上に急拡大するという見方だ。そうなると日本の自動車産業が今のように世界のメインであり続けるためには、世界一位の市場である中国で勝ち抜かなければならない。そのためにはEVの開発を急ぐ必要がある。

日本にとって自動車産業は中心の産業だ。自動車製造業の出荷額は主要製造業の約2割、自動車の輸出額も全体の約2割。関連産業就業人口は全体の約1割の雇用(約550万人)を占める。

EVは、ガソリン車と違って、日本の強みであった擦り合わせ技術のメリットが使えない。今までにない産業提携や連携が必要不可決だ。EV化は日本の自動車産業に甚大な影響を与える。

(2017年10月31日「研究員の眼」)

03-3512-1837

経歴

- ・ 1992年 :日本生命保険相互会社

・ 1995年 :ニッセイ基礎研究所へ

・ 2025年から現職

・ 早稲田大学・政治経済学部(2004年度~2006年度・2008年度)、上智大学・経済学部(2006年度~2014年度)非常勤講師を兼務

・ 2015年 参議院予算委員会調査室 客員調査員

矢嶋 康次のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/21 | トランプ1.0のトラウマ-不確実性の高まりが世界の活動を止める | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/12 | 供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/07 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/03 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【EVと日本車の未来】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

EVと日本車の未来のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!