- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 「パワーカップル」世帯の動向(3)-妻の年収と金融資産、経済的余裕は比例するが、持ち家率は必ずしも比例しない

「パワーカップル」世帯の動向(3)-妻の年収と金融資産、経済的余裕は比例するが、持ち家率は必ずしも比例しない

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

本稿では、共働き妻の収入を「300万円未満」「300~700万円未満」「700万円以上」の三区分に分けて、世帯金融資産や居住形態、経済状況の余裕など、暮らし向きの様子を確認する。

2――妻の収入から見た暮らし向きの違い

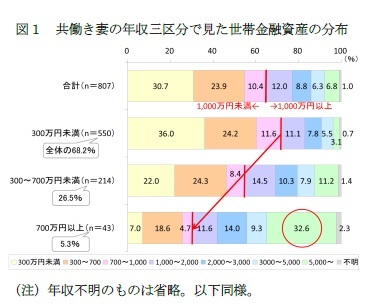

まず、共働き世帯全体の世帯金融資産の分布を見ると1、1,000万円未満が65.0%を占め、うち半数は300万円未満である(図1)。1,000万円以上は34.0%で、うち約2割が5,000万円以上である。

まず、共働き世帯全体の世帯金融資産の分布を見ると1、1,000万円未満が65.0%を占め、うち半数は300万円未満である(図1)。1,000万円以上は34.0%で、うち約2割が5,000万円以上である。妻の年収区分別には、妻の年収が高いほど世帯金融資産も多い。世帯金融資産1,000万円以上は、年収300万円未満では27.5%だが、年収300~700万円未満では43.9%、パワーカップル妻と見られる年収700万円以上2では67.4%である。年収700万円以上の妻では世帯金融資産5,000万円以上も多く、実に32.6%を占める。なお、世帯金融資産5,000万円以上に注目して妻の年収区分の分布を見ると、年収300万円未満が30.9%、300~700万円未満が43.6%、700万円以上が25.5%であり、妻の年収区分全体の分布と比べて高年収層が多い。

1 データはいずれも前稿同様、弊社実施の調査データ。詳細は前稿参照。

2 年収700万円以上についてはサンプル数の少なさを考慮する必要はあるが傾向として見ることはできると判断。

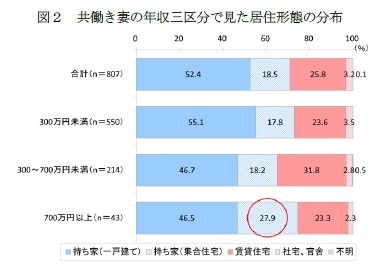

次に、居住形態の分布を見ると、全体では「持ち家(一戸建て)」(52.2%)が最も多く、次いで「賃貸住宅」(25.8%)、「持ち家(集合住宅)」(18.5%)と続く(図2)。なお、「持ち家(一戸建て)」と「持ち家(集合住宅)」をあわせた持ち家率は70.9%、賃貸率は29.0%である。

次に、居住形態の分布を見ると、全体では「持ち家(一戸建て)」(52.2%)が最も多く、次いで「賃貸住宅」(25.8%)、「持ち家(集合住宅)」(18.5%)と続く(図2)。なお、「持ち家(一戸建て)」と「持ち家(集合住宅)」をあわせた持ち家率は70.9%、賃貸率は29.0%である。妻の年収区分別には、妻の年収700万円以上と300万円未満で持ち家率は高く(74.4%、72.9%)、賃貸率は300~700万円未満で高い(34.6%)。よって、世帯金融資産と異なり、持家率は妻の年収には比例していない。これは前稿で見たように、年収300万円未満の妻は、40代を中心とした子育て期や子の独立以後で多く、ライフステージが進んでいるために住居の購入率が高いことがあるだろう。

なお、年収700万円以上の妻では、持ち家のうち集合住宅の割合が高い(持ち家のうち37.5%)。都心の高級マンションがパワーカップルに人気との報道もあるように、利便性を重視してマンションを購入する層も多いのだろう。

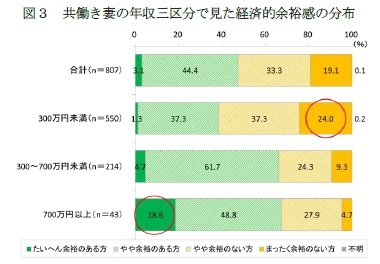

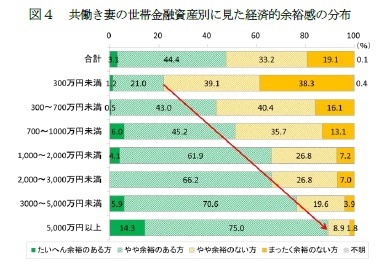

経済的余裕感を四段階で見たところ、全体では「やや余裕のある方」(44.4%)が最も多く、次いで「やや余裕のない方」(33.3%)、「まったく余裕のない方」(19.1%)と続き、「たいへん余裕のある方」は3.1%に過ぎない(図3)。「たいへん余裕のある方」と「やや余裕のある方」を合わせた余裕層は47.5%、余裕なし層は52.4%である。

経済的余裕感を四段階で見たところ、全体では「やや余裕のある方」(44.4%)が最も多く、次いで「やや余裕のない方」(33.3%)、「まったく余裕のない方」(19.1%)と続き、「たいへん余裕のある方」は3.1%に過ぎない(図3)。「たいへん余裕のある方」と「やや余裕のある方」を合わせた余裕層は47.5%、余裕なし層は52.4%である。妻の年収区分別には、妻の年収が高い方が経済的余裕感は強い。余裕層は、年収300万円未満では38.6%だが、年収300~700万円未満では66.4%、年収700万円以上では67.4%を占める。年収700万円以上の妻では「たいへん余裕のある方」も多く、実に18.6%を占める。一方、年収300万円未満では「まったく余裕のない方」が24.0%を占める。ただし、当該層の持ち家率は67.4%であり、年収300~700万円未満全体を上回り、比較的高い。

なお、「たいへん余裕のある方」に注目して妻の年収区分の分布を見ると、年収300万円未満が28.0%、300~700万円未満が40.0%、700万円以上が32.0%であり、全体と比べて高年収層が多い。

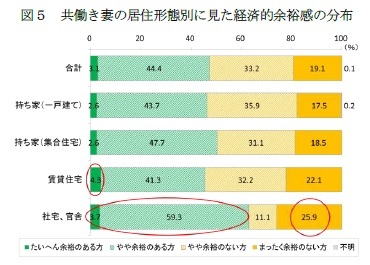

なお、「たいへん余裕のある方」は「賃貸住宅」や「社宅、官舎」で比較的多く、「まったく余裕のない方」も「社宅、官舎」と「賃貸住宅」で多い。つまり、両者(特に「社宅、官舎」)では、他の居住形態より、やや二極化傾向が強くなっている。

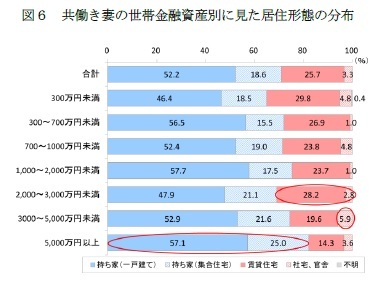

なお、「たいへん余裕のある方」は「賃貸住宅」や「社宅、官舎」で比較的多く、「まったく余裕のない方」も「社宅、官舎」と「賃貸住宅」で多い。つまり、両者(特に「社宅、官舎」)では、他の居住形態より、やや二極化傾向が強くなっている。さらに、世帯金融資産と居住形態の関係を見ると、世帯金融資産が多い方が持ち家率は高い傾向はあるものの、必ずしも比例関係にはない(図6)。確かに、持ち家率が最も高いのは世帯金融資産5,000万円以上(82.1%)で、賃貸率が最も高いのは300万円未満(34.7%)だが、賃貸率は2,000~3,000万円(31.0%)でも300万円未満と同程度に高く、全体(29.0%)を上回る。また、3,000~5,000万円では「社宅、官舎」(5.9%)が多い。

以上をまとめると、妻の年収と世帯金融資産、経済的余裕感は比例するが、これらと持ち家かどうかは必ずしも比例関係にはないことが分かる。

3――おわりに~経済的余裕感は家の所有よりも「使えるお金がたくさんある」という安心感で高まる

このことは個人消費の底上げを考える上でも示唆を与えるのではないか。安定した収入が得られることや将来の経済的負担の大きさが経済的余裕感に影響し、これが現在の消費生活に反映される。

次稿では、妻の収入別に、日常生活での情報源やお金を使う先等、消費者としての接点を探りたい。

(2017年09月27日「基礎研レター」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「パワーカップル」世帯の動向(3)-妻の年収と金融資産、経済的余裕は比例するが、持ち家率は必ずしも比例しない】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「パワーカップル」世帯の動向(3)-妻の年収と金融資産、経済的余裕は比例するが、持ち家率は必ずしも比例しないのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!