- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- ECBの緩和縮小とユーロ制度改革

2017年07月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

シントラ・フォーラムで高まったECBの緩和縮小への注目度

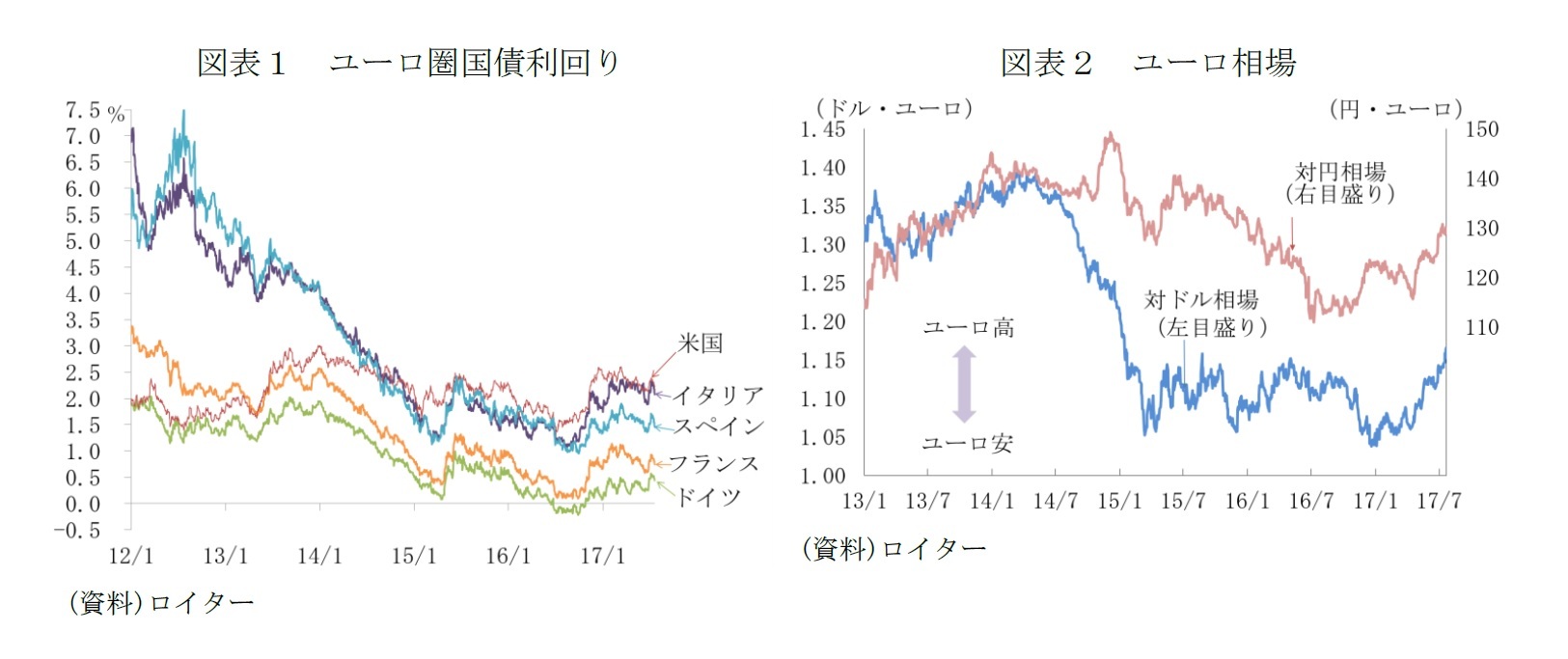

ECBの緩和縮小への注目度が高まり、ユーロ参加国の国債利回りとユーロ相場の動きが激しくなっている(図表1)、(図表2)。

きっかけとなったのは、6月26~28日までポルトガルのシントラで開催された欧州中央銀行(ECB)の中央銀行フォーラムで、ドラギ総裁が27日に行った講演(注1)に盛り込まれた「デフレの力はリフレの力に置き換わった」という発言だ。

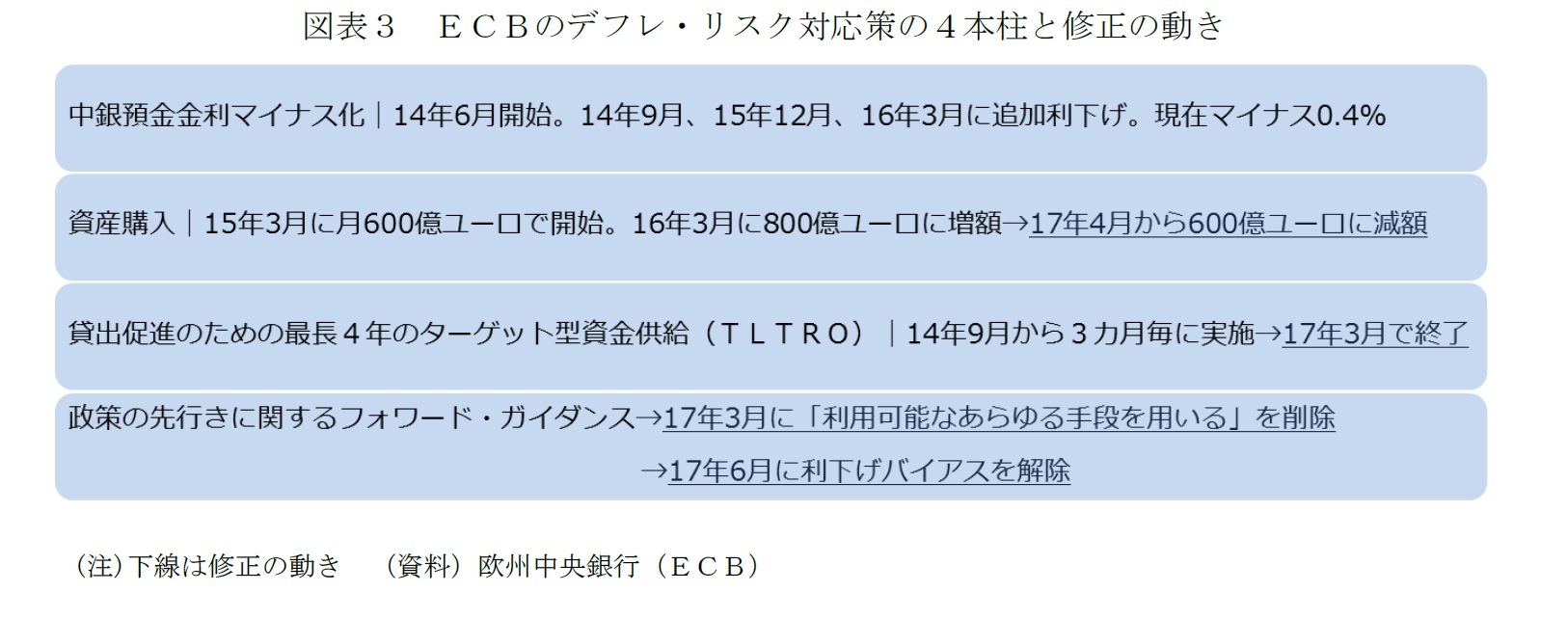

しかし、ECBは、すでにシントラ・フォーラムの前から緩やかな緩和縮小に動き出しており、政策スタンスが、ここで急変した訳ではない。ECBがデフレ・リスクへの対応として打ち出した4本柱の政策のうち(図表3)、貸出促進のための最長4年のターゲット型資金供給(TLTRO)は今年3月にすでに終了しているし、国債等の資産買い入れも、今年4月からは月600億ユーロとそれまで1年間の月800億ユーロから減額している。政策の先行きに関するフォワード・ガイダンスも、今年3月には「利用可能なあらゆる手段を用いる」という非常時モードの表現を削除、6月には「利下げバイアス」を削除し、徐々に政策の正常化を探る方向にあった。

そもそも、シントラ・フォーラムでのドラギ総裁の講演も、「タカ派」色が強いものではなく、「賃金や物価の伸びは抑制」されており、「政策理事会はリフレのプロセスを支えるような環境を維持する必要がある」と強調した。

きっかけとなったのは、6月26~28日までポルトガルのシントラで開催された欧州中央銀行(ECB)の中央銀行フォーラムで、ドラギ総裁が27日に行った講演(注1)に盛り込まれた「デフレの力はリフレの力に置き換わった」という発言だ。

しかし、ECBは、すでにシントラ・フォーラムの前から緩やかな緩和縮小に動き出しており、政策スタンスが、ここで急変した訳ではない。ECBがデフレ・リスクへの対応として打ち出した4本柱の政策のうち(図表3)、貸出促進のための最長4年のターゲット型資金供給(TLTRO)は今年3月にすでに終了しているし、国債等の資産買い入れも、今年4月からは月600億ユーロとそれまで1年間の月800億ユーロから減額している。政策の先行きに関するフォワード・ガイダンスも、今年3月には「利用可能なあらゆる手段を用いる」という非常時モードの表現を削除、6月には「利下げバイアス」を削除し、徐々に政策の正常化を探る方向にあった。

そもそも、シントラ・フォーラムでのドラギ総裁の講演も、「タカ派」色が強いものではなく、「賃金や物価の伸びは抑制」されており、「政策理事会はリフレのプロセスを支えるような環境を維持する必要がある」と強調した。

(注1) Mario Draghi, “Accompanying the economic recovery”, Introductory speech by Mario Draghi, President of the ECB, at the ECB Forum on Central Banking, Sintra, 27 June 2017(https://www.ecbforum.eu/uploads/originals/2017/speakers/Speech/Draghi%20-%20Accompanying%20the%20economic%20recovery.pdf)

7月政策理事会では景気判断はやや強めたが、フォワード・ガイダンスを変えず

7月20日にシントラ・フォーラム後、初めてのECB政策理事会は開催され、現状維持を決めた。ECBの緩和縮小の順序やタイミングの手掛かりとなる政策理事会の声明文の冒頭のフォワード・ガイダンスの変更も全会一致で見送った。

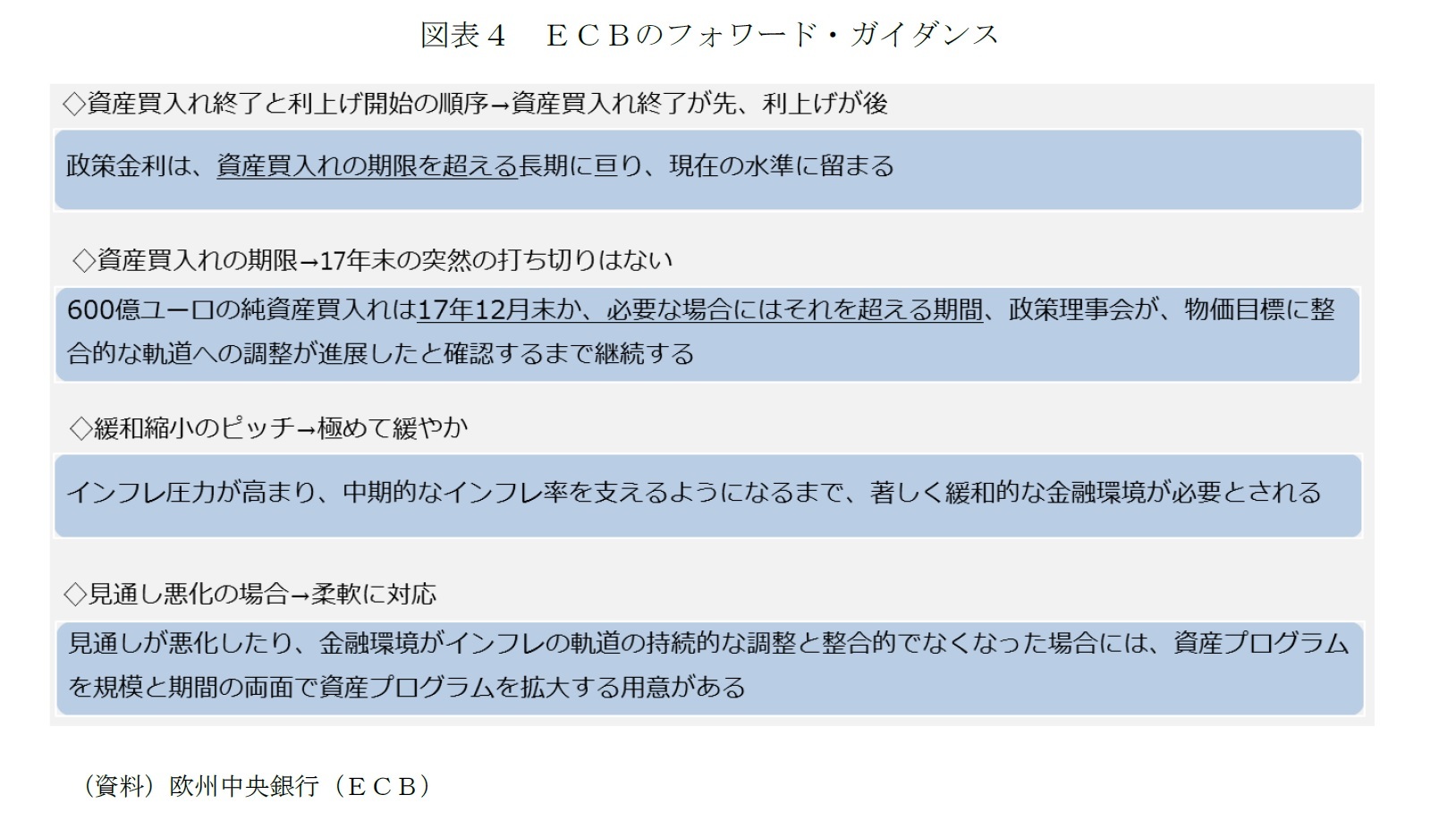

シントラ・フォーラムでの発言をきっかけに、一部に資産買い入れの縮小の前倒しや早期利上げ観測も広がったが、フォワード・ガイダンスを維持したことで、(1)資産買い入れの停止後に利上げに着手するという順序、(2)少なくとも17年12月末まで月600億ユーロの買い入れを継続し、足もとのCPIの動き(6月CPI前年同月比1.3%、コアCPI同1.1%)を踏まえると、17年末での終了はないことが確認された(図表4)。

シントラ・フォーラムでの発言をきっかけに、一部に資産買い入れの縮小の前倒しや早期利上げ観測も広がったが、フォワード・ガイダンスを維持したことで、(1)資産買い入れの停止後に利上げに着手するという順序、(2)少なくとも17年12月末まで月600億ユーロの買い入れを継続し、足もとのCPIの動き(6月CPI前年同月比1.3%、コアCPI同1.1%)を踏まえると、17年末での終了はないことが確認された(図表4)。

フォワード・ガイダンスには、「インフレ圧力が高まり、中期的なインフレ率を支えるようになるまで、著しく緩和的な金融環境が必要とされる」という基本姿勢と、「見通しが悪化したり、金融環境がインフレの軌道の持続的な調整と整合的でなくなった場合には、資産プログラムを規模と期間の両面で拡大する用意がある」という環境悪化に柔軟に対応する構えを示す文言も残した。この2つのセンテンスについて、ドラギ総裁は、「ようやく力強い回復を経験するようになったものの、賃金と物価が目標に近づくのを待つ必要」があり、「正当化されないファイナンス環境のタイト化が、調整のペースを鈍らせたり、危険にさらす可能性」に備えるためと説明した。シントラ・フォーラム後の市場の反応については、「ファイナンス環境はインフレ目標への確実な回帰を広く支えている」として、容認する姿勢を示したと受け止められ、さらにユーロ高が進んだ。

政策変更は秋に協議。9月、10月理事会を控えた8月のジャクソンホール会議も注目集める

ドラギ総裁は、7月理事会では18年以降の資産買い入れの方針などの協議はしておらず、「秋に協議をする」、「将来の政策変更の協議に正確な日程を設定しないことで全会一致した」と述べた。

年内のECBの金融政策に関する政策理事会は、9月7日、10月26日、12月14日に予定されており、9月か10月の理事会で方針が決まることになりそうだ。

従来、18年以降の資産買い入れの決定は9月と考えてきた。最近のECBの政策変更は、3カ月に1度改定されるECB/ユーロシステムのスタッフ経済見通しが公表される3月、6月、9月、12月に行われてきたことが理由だ。

しかし、今回の記者会見のトーンからは決定が10月にずれ込む可能性も高まっているように感じた。ドラギ総裁は、政策決定にあたっての情報の必要性を再三強調し、賃金・物価が予想通り目標に向けた軌道に乗るかを慎重に判断する姿勢を示した。政策の柔軟性も強調した点だ。これらは、決定を急がないことを示唆しているように思う。

ドラギ総裁は、9月理事会前の8月24~26日に米ワイオミング州ジャクソンホールで開催されるカンザスシティー連銀主催の年次シンポジウムに3年振りに講演すると報じられている。3年前の同シンポジウムで、資産買い入れプログラムに布石を打ったとされており、今度は、資産買い入れ縮小への道を拓くのではないかと早くも注目を集めている。

年内のECBの金融政策に関する政策理事会は、9月7日、10月26日、12月14日に予定されており、9月か10月の理事会で方針が決まることになりそうだ。

従来、18年以降の資産買い入れの決定は9月と考えてきた。最近のECBの政策変更は、3カ月に1度改定されるECB/ユーロシステムのスタッフ経済見通しが公表される3月、6月、9月、12月に行われてきたことが理由だ。

しかし、今回の記者会見のトーンからは決定が10月にずれ込む可能性も高まっているように感じた。ドラギ総裁は、政策決定にあたっての情報の必要性を再三強調し、賃金・物価が予想通り目標に向けた軌道に乗るかを慎重に判断する姿勢を示した。政策の柔軟性も強調した点だ。これらは、決定を急がないことを示唆しているように思う。

ドラギ総裁は、9月理事会前の8月24~26日に米ワイオミング州ジャクソンホールで開催されるカンザスシティー連銀主催の年次シンポジウムに3年振りに講演すると報じられている。3年前の同シンポジウムで、資産買い入れプログラムに布石を打ったとされており、今度は、資産買い入れ縮小への道を拓くのではないかと早くも注目を集めている。

強まるECBの資産買い入れ継続への制約。18年には縮小から停止へ

ユーロ圏経済は全体として力づよさを増し、国別に見ても、需要別に見ても回復の裾野が広がっている。

無論、圏内格差の問題が解消した訳ではない。現在でも、生産活動や雇用の水準に国毎のばらつきがあり、健全化ルール偏重の財政政策の協調、共通予算の欠如、銀行同盟の不完全性など、ユーロ制度の問題があり、過剰債務を抱える脆弱な国ほど、緩和縮小の影響を受けやすい。

それでも、世界的な金融の混乱などで、ユーロ圏の回復の腰折れ懸念が高まるようなことがない限り、ECBは18年に資産買い入れ縮小から停止のプロセスに移るだろう。

最大の理由は、全体としてのファンダメンタルズの改善だ。確かに、賃金・物価の伸びは世界金融危機前に比べて低調であり、引き締めの必要は生じていない。しかし、物価の安定を唯一の責務とするECBが、脆弱な国に焦点を当てて、緩和の拡大を続けることは正当化し難くなっている。

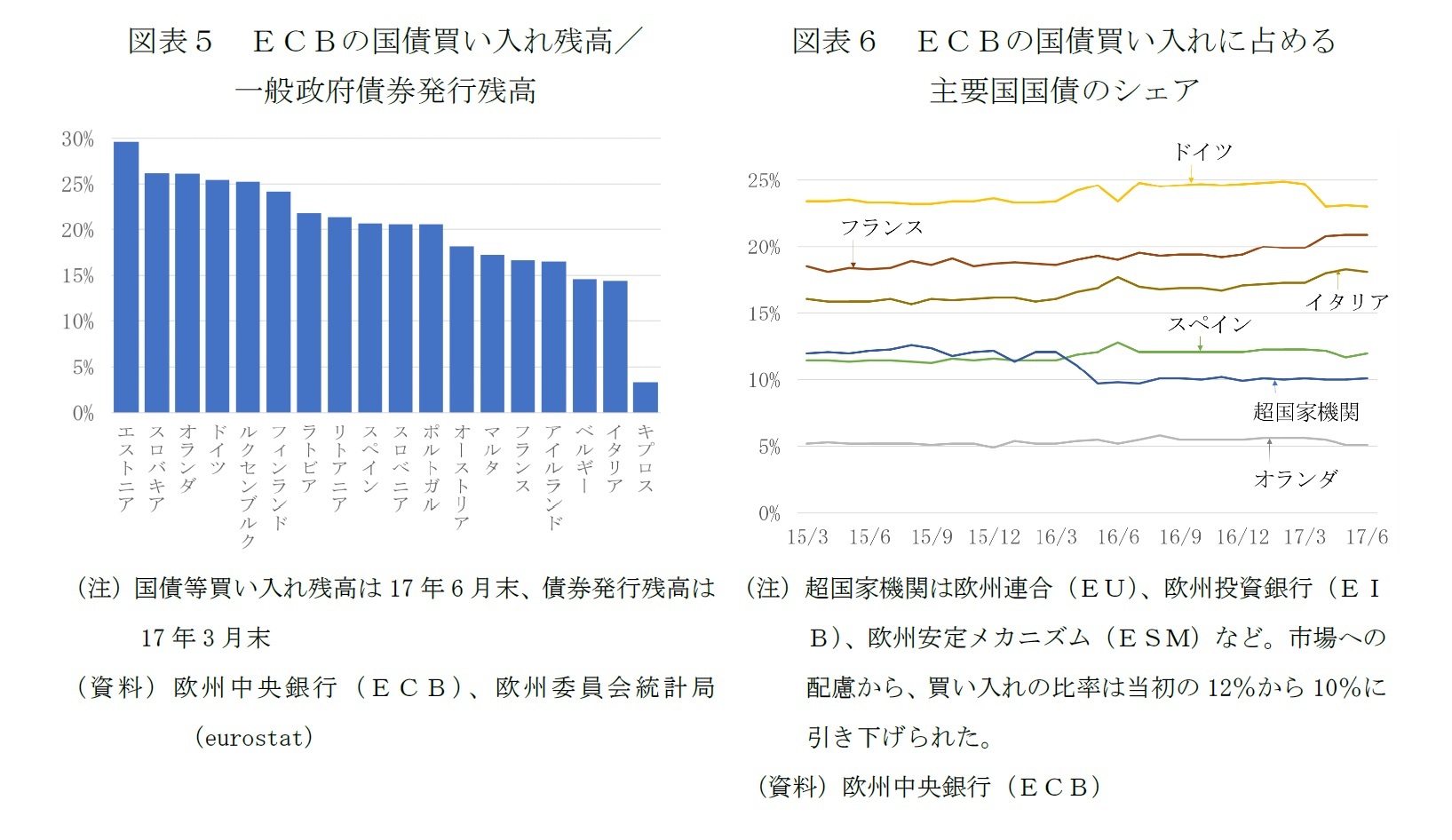

国債市場が19カ国(現時点では買い入れ対象はギリシャを除く18カ国)に分断していることによる限界も強まりつつある。ECBの国債買い入れは、EUの基本条約が禁じる「救済」とならないよう工夫がこらされており、その1つが経済規模に応じて決まるECBへの出資比率に基づいて買い入れを行う「資本キー・ルール」だ。また、市場の機能や価格形成を妨げないよう、発行体あたりの上限を33%とする「33%ルール」もある。ユーロ参加各国の一般政府による債券残高(17年3月末時点)とECBの国債等買い入れ残高(17年6月末時点)を比べると、幾つかの小国のほか、資本キーでは買い入れ全体の24%を占めるドイツや同5%強のオランダなども、財政が健全で名目GDP比であるために、25%を超えるようになっており(図表5)、17年末まで月600億ユーロの買い入れを継続すれば、33%ルールに抵触する国も出てくると思われる。月間の買い入れ額に占める各国国債の割合を見ると、ドイツやオランダの国債の買い入れのペースが落ち始めている兆候も見られる(図表6)。

資産買い入れには、財政健全化のインセンティブや市場の機能を損なう副作用もある。

ECBが、経済ファンダメンタルズの面からも正当化され難くなり、ルールを変更しなければ継続できない副作用を伴う政策を打ち切る時期は近付いている。

ECBが、緩和縮小を慎重に進めたとしても、脆弱な国の財政や銀行システムが、資産買い入れに守られた現在よりも、ショックを受けやすくなる。仮に問題が生じた場合には、ECBは、12年9月に創設したもののまだ利用実績がないOMTプログラム(常設化されている金融安定メカニズム・ESMと連携して国債を買い支える制度)を通じて対応することになるだろう。

無論、圏内格差の問題が解消した訳ではない。現在でも、生産活動や雇用の水準に国毎のばらつきがあり、健全化ルール偏重の財政政策の協調、共通予算の欠如、銀行同盟の不完全性など、ユーロ制度の問題があり、過剰債務を抱える脆弱な国ほど、緩和縮小の影響を受けやすい。

それでも、世界的な金融の混乱などで、ユーロ圏の回復の腰折れ懸念が高まるようなことがない限り、ECBは18年に資産買い入れ縮小から停止のプロセスに移るだろう。

最大の理由は、全体としてのファンダメンタルズの改善だ。確かに、賃金・物価の伸びは世界金融危機前に比べて低調であり、引き締めの必要は生じていない。しかし、物価の安定を唯一の責務とするECBが、脆弱な国に焦点を当てて、緩和の拡大を続けることは正当化し難くなっている。

国債市場が19カ国(現時点では買い入れ対象はギリシャを除く18カ国)に分断していることによる限界も強まりつつある。ECBの国債買い入れは、EUの基本条約が禁じる「救済」とならないよう工夫がこらされており、その1つが経済規模に応じて決まるECBへの出資比率に基づいて買い入れを行う「資本キー・ルール」だ。また、市場の機能や価格形成を妨げないよう、発行体あたりの上限を33%とする「33%ルール」もある。ユーロ参加各国の一般政府による債券残高(17年3月末時点)とECBの国債等買い入れ残高(17年6月末時点)を比べると、幾つかの小国のほか、資本キーでは買い入れ全体の24%を占めるドイツや同5%強のオランダなども、財政が健全で名目GDP比であるために、25%を超えるようになっており(図表5)、17年末まで月600億ユーロの買い入れを継続すれば、33%ルールに抵触する国も出てくると思われる。月間の買い入れ額に占める各国国債の割合を見ると、ドイツやオランダの国債の買い入れのペースが落ち始めている兆候も見られる(図表6)。

資産買い入れには、財政健全化のインセンティブや市場の機能を損なう副作用もある。

ECBが、経済ファンダメンタルズの面からも正当化され難くなり、ルールを変更しなければ継続できない副作用を伴う政策を打ち切る時期は近付いている。

ECBが、緩和縮小を慎重に進めたとしても、脆弱な国の財政や銀行システムが、資産買い入れに守られた現在よりも、ショックを受けやすくなる。仮に問題が生じた場合には、ECBは、12年9月に創設したもののまだ利用実績がないOMTプログラム(常設化されている金融安定メカニズム・ESMと連携して国債を買い支える制度)を通じて対応することになるだろう。

(2017年07月24日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

| 2025/08/04 | 米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/06/12 | 欧州経済見通し-回復基調だが、関税を巡る不確実性は大きい | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年09月16日

外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を -

2025年09月16日

男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も -

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定 -

2025年09月12日

欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ECBの緩和縮小とユーロ制度改革】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ECBの緩和縮小とユーロ制度改革のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!