- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 高齢者の移動手段の確保にいくら必要か?

高齢者の移動手段の確保にいくら必要か?

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

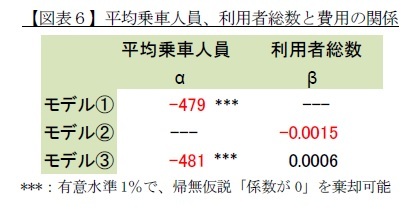

実は、デマンド型交通の費用を良く見てみると、人口密度の低い地域(第1G・第2G)において、デマンド型交通の導入割合が低い理由が見えてくる。ここでは、以下3つのモデルを用いてデマンド型交通の費用の特徴を確認する。分析には、デマンド型交通の行政負担額、実働運行便数、利用者総数を複数年度にわたりHPに公表している14自治体(24路線)データを利用する(計133データ)。各モデルの右辺、最終項に地域効果とあるが、これは地域や運行路線による運行距離等の相違を勘案するためのダミー係数である。

モデル①

(1回の利用当たり行政負担額)=C+α×(平均乗車人員) +地域効果

モデル②

(1回の利用当たり行政負担額)=C +β×(利用者総数)+地域効果

モデル③

(1回の利用当たり行政負担額)=C+α×(平均乗車人員)+β×(利用者総数)+地域効果

結果は図表6の通りである。モデル①、モデル②の係数が負であることから、平均乗車人員、利用者総数が増加するほど、1回の利用当たりの行政負担額が減少する傾向が確認できる。モデル①の平均乗車人員に対する係数が負であることは、統計的有意である。しかし、モデル②の利用者総数に対する係数が負であることは統計的有意ではない。両方の効果を同時に評価するモデル③では、利用者総数に対する係数は正に反転し、やはり統計的有意ではない。つまり、行政負担額は利用者総数とはあまり関係がないと見られる。

結果は図表6の通りである。モデル①、モデル②の係数が負であることから、平均乗車人員、利用者総数が増加するほど、1回の利用当たりの行政負担額が減少する傾向が確認できる。モデル①の平均乗車人員に対する係数が負であることは、統計的有意である。しかし、モデル②の利用者総数に対する係数が負であることは統計的有意ではない。両方の効果を同時に評価するモデル③では、利用者総数に対する係数は正に反転し、やはり統計的有意ではない。つまり、行政負担額は利用者総数とはあまり関係がないと見られる。定期運行型の公共手段は固定費の割合が大きいため、1回の利用当たり行政負担額は利用者総数に左右される。対して、必要に応じて運行するデマンド型交通は変動費の割合が高い。このため1回の利用当たり行政負担額は、利用者総数の影響をさほど受けない。その代り、運行あたりの乗車人員、つまり平均乗車人員が1回の利用当たり行政負担額を左右すると考えることができる。

では、平均乗車人員はどれぐらいか。上記分析に用いた133データの平均値は1.77名である。しかし、これは最大値8.30名の影響を受けており、中央値は1.30名に過ぎない。データ分析に用いた14自治体以外にも、平均乗車人員を公表している自治体は多数あるが、水準は大きく変わらない。

まとまった移動需要がない地域だからこそ、定期運行型ではなくデマンド型交通を導入しているのだが、そもそもまとまった移動需要がないため、平均乗車人員は極めて低い。平均乗車人員にのみ着目すればタクシーと大差ない。これが、人口密度の低い地域において、デマンド型交通の導入割合が低い理由の一つと考えられる。極めて人口密度が低い場合は、移動手段の維持自体が困難となる。人口密度が低いが、タクシーが運行している地域であれば、路線や、運行時間帯に一定の制約のあるデマンド型交通よりもタクシー利用に係る助成を行うほうが、効率的である。

中部運輸局「デマンド型交通の手引き」(平成25年3月)によると、デマンド型交通の導入によらず、8割弱の自治体がタクシー利用に係る助成を行っている。しかし、高齢者が助成対象に含まれるのは15%程度に過ぎない。では、自動車の運転に不安を感じるものの電車やバスが利用できず、移動に難がある高齢者の移動を確保するために、デマンド型交通やタクシー利用に係る助成を実施するには、どの程度の資金が必要になるのだろうか。

3――高齢者の移動手段の確保に必要な資金は年間2,850億円

250万人のうち、自動車の運転に不安を感じている人の割合を正確に求めることは困難である。そこで、相対的に移動の手段が整備されている都市部を例に、自動車に頼らずとも移動が確保されるならば、運転免許を必要としない人の割合を代用する。東京都、神奈川県、大阪府における高齢者の運転免許保有率はおよそ5人に1人である4。つまり、自動車に頼らずとも移動が確保されるならば、運転免許を必要としない人の割合は80%である。

以上から、電車やバスの利用が困難な地域に居住する高齢者250万人のうち、可能であれば、マイカーではなく公共サービスを利用したいと考える人は200万人(250万人×80%)程度と推測できる。

次に、高齢者の移動ニーズである。「平成22年全国都市交通特性調査集計結果」によると、高齢者の移動ニーズは、約1.5回である5。地方都市圏に居住する高齢者の移動ニーズのうち自動車による移動が52%である。つまり、タクシーもしくはデマンド型交通システムの利用ニーズは、一人当たり年間285回(=1.5×52%×365日)である。

最後に、1回の利用当たりの行政負担額であるが、数百円から数千円と自治体によって大きく異なる。各自治体が地域の特性に適した運行形態を選択することで、1回の利用当たりの行政負担額が低減することに期待し、控えめに500円と仮定する。200万人が、それぞれ年間285回移動し、1回の利用あたりの行政負担額が500円なのだから、高齢者の移動手段の確保に年間2,850億円必要となる。対象となる人数や、1回の利用当たりの行政負担額の設定など、控えめに推計したにも係らず、かなりの金額である。

3 「平成25年土地・住宅統計調査結果」が公表する、最寄りの駅やバス停までの距離が500m以上ある高齢者(75歳以上)主世帯数や世帯構成を前提に筆者算出

4 平成27年国勢調査人口等基本集計と、平成28年版運転免許統計を基に算出

5 「平成22年全国都市交通特性調査集計結果」では、人がある目的をもってある地点からある地点へ移動した単位をトリップと定義している。例えば、買物に出かけた場合、往路は買物を目的とした1トリップ、復路は帰宅を目的とした1トリップとしてカウントされている。

4――最後に

当レポートでは、高齢者の移動手段の確保のためには、多額の資金が必要であること、人口密度が中央値よりやや高い地域においては、財政力の問題で高齢者など交通弱者の移動手段の確保が進んでいない可能性があることを指摘した。国からの補助があるとはいえ、かなりの割合を相対的に財政力の乏しい地方が負担していることに対する理解、これら高齢者や自治体への支援が進むことを期待したい。

ただ、支援にも限界がある。先にも述べたように、1回利用当たりの行政負担額が数百円から数千円と、自治体によって大きく異なる。多くの自治体がデマンド交通システムの事業業績評価指標(KPI)として利用者総数を掲げている。利用者総数は、移動手段の維持可能性の判断には資するが、利用者総数と効率性はリンクしない。交通弱者の移動手段確保が主目的であるとはいえ、移動手段の維持可能性に加え、効率性にも注意を払うべきだろう。各自治体には運行主体などの見直しを通じ、行政負担額の軽減に向けた努力もお願いしたい。

(2017年05月29日「基礎研レポート」)

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢者の移動手段の確保にいくら必要か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢者の移動手段の確保にいくら必要か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!