- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- アジアの社会保障制度 >

- 韓国における公的扶助制度の現状と課題(前編)-生活保護制度から国民基礎生活保障制度の導入まで-

韓国における公的扶助制度の現状と課題(前編)-生活保護制度から国民基礎生活保障制度の導入まで-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(1)権利性の強化

生活保護法が国民基礎生活保障法に名称が変わったことは法の性格が変わったことを意味する。つまり、従来は恩恵的な次元から実施されていた公的扶助が、国の義務や国民の権利として位置づけられるようになった。国の責任を強化した部分は用語の変更からも現れている。つまり、従来の生活保護法では被保護者、在宅保護、保護機関、生計保護、医療保護等のように「保護」という言葉が使われていたが、国民基礎生活保障法では貧困に対する国の責任を強調し、貧困線以下で生活している世帯は国がその生活を保障すべきだという観点から、保護の代わりに保障や受給権者、保障機関、生計給付、医療給付という言葉を使うようになった。

(2)受給対象者選定における年齢基準を廃止

国民基礎生活保障制度では、生活保護制度の限界を乗り越えるために、給付の対象を18歳未満、65歳以上で働く能力のない者に制限する年齢基準を廃止し、国が定めた基準を満たす人であれば、働く能力があっても環境的要因(育児をする一人親世帯や家族の介護や看護を担当する場合等)により働くことができない場合を含めて誰でも国民基礎生活保障制度の給付が受給できるように給付対象を拡大した。

(3)給付の判断基準として所得認定額を新設

改正の最も重要なポイントは、給付の判断基準として所得認定額を新設したことである。つまり、国民基礎生活保障制度の受給対象者になるためには、(1)所得認定額が最低生活費を下回り、(2)扶養義務者がいない又はいても扶養能力がないという要件を満たす必要がある。2003年9から施行された所得認定額は、所得評価額と財産の所得換算額を合算したものである。既存の生活保護法の規定では、生活保護を受給するためには世帯の所得基準や財産基準を同時に満たす必要があり、所得がなくても財産が一定額を超えると対象者として選定されなかった。例えば、財産の所得認定方式が実施されていなかった2002年における国民基礎生活保障制度の対象者の選定基準(4人世帯)は、所得が月額99万ウォン以下、財産が3,600万ウォン以下であったため、4人世帯の所得がゼロで、財産が3,601万ウォンである「A世帯」の場合、財産が基準額を1ウォン超えているので、受給対象者として選定されなかった。一方、所得が月額99万ウォンで財産が3,600万ウォンである「B世帯」の場合は、所得と資産の両方の基準を満たしているので受給対象者として選定された。「A世帯」が「B世帯」より経済的状況がよくないのに、不適切な基準が原因で受給対象者として選定されない問題が発生した。

そこで、国民基礎生活保障制度では、このような問題点を改善するために、所得と財産の両方を適用する受給基準を修正し、世帯の所得評価額と財産の所得換算額を合算した所得認定額が最低生活費より低い場合には受給対象者として選定されるように制度を改正した10。所得認定額の算定方式は(式1)の通りである。朝鮮救護令、生活保護法、国民基礎生活保障法の違いは図表3を参照して頂きたい。

(式1)所得認定額 = (1)所得評価額(1ヶ月、実際所得-世帯特性別支出費用-勤労所得控除)+(2)財産の所得換算額(1ヶ月、(式2))

注1)1ヶ月の所得評価額及び財産を1ヶ月の所得に換算した金額がマイナスである場合には0ウォンに見なす。

注2)実際所得=勤労所得、事業所得、財産所得、公的移転所得、私的移転所得、扶養料、推定所得11

(式2)財産の所得換算額(1ヶ月)={(財産-基本財産額-負債)+自動車の評価額)}×財産の種類別所得換算率。

注1)財産は土地、建築物、住宅等の一般資産と株式、国債、保険、預貯金等の金融財産が含まれる。

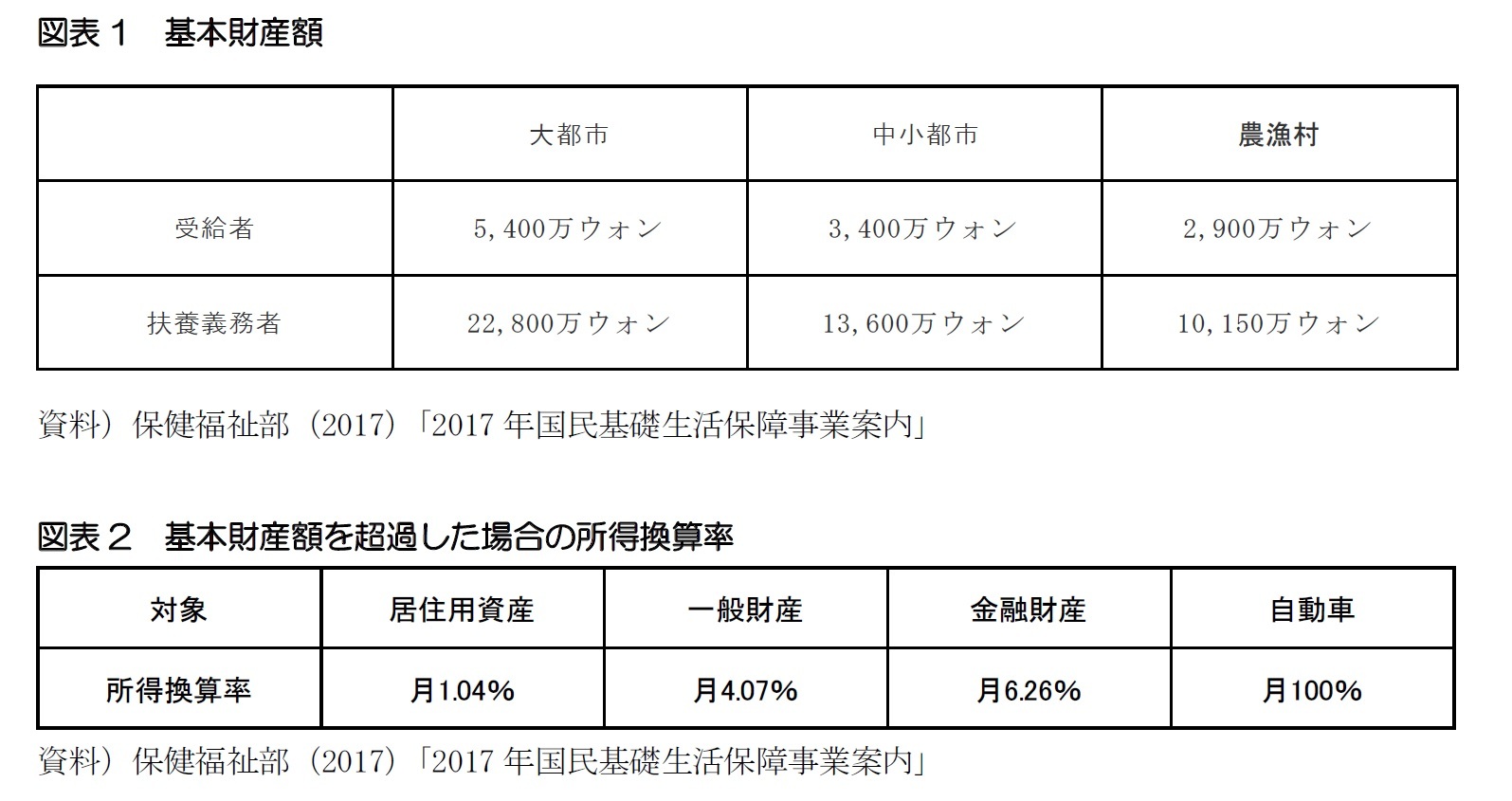

注2)基本財産額(控除額):世帯の基本的な生活維持に必要だと認定した金額で、所得換算額計算の際に控除(図表1、図表2 )。

9 財産の所得認定方式は、1999年9月に国会で成立したものの、財産の所得換算率を決めるための準備作業が必要であったため、実際には2003年から施行された。

10 扶養義務者がいないか、扶養義務者がいても扶養能力がなく扶養が受けられないことを条件としている。

11 国民基礎生活保障制度の条件付き受給者が条件を守らず、所得を把握することができない場合、支出実態調査表による調査を実施して賦課する所得。

(2017年03月08日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【韓国における公的扶助制度の現状と課題(前編)-生活保護制度から国民基礎生活保障制度の導入まで-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

韓国における公的扶助制度の現状と課題(前編)-生活保護制度から国民基礎生活保障制度の導入まで-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!