- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2017・2018年度経済見通し(17年2月)

2017年02月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

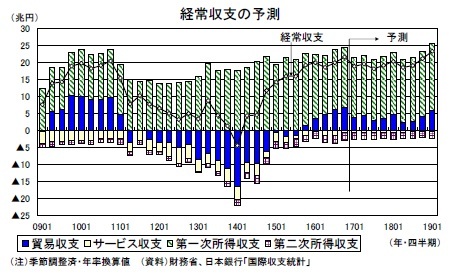

(経常収支の見通し)

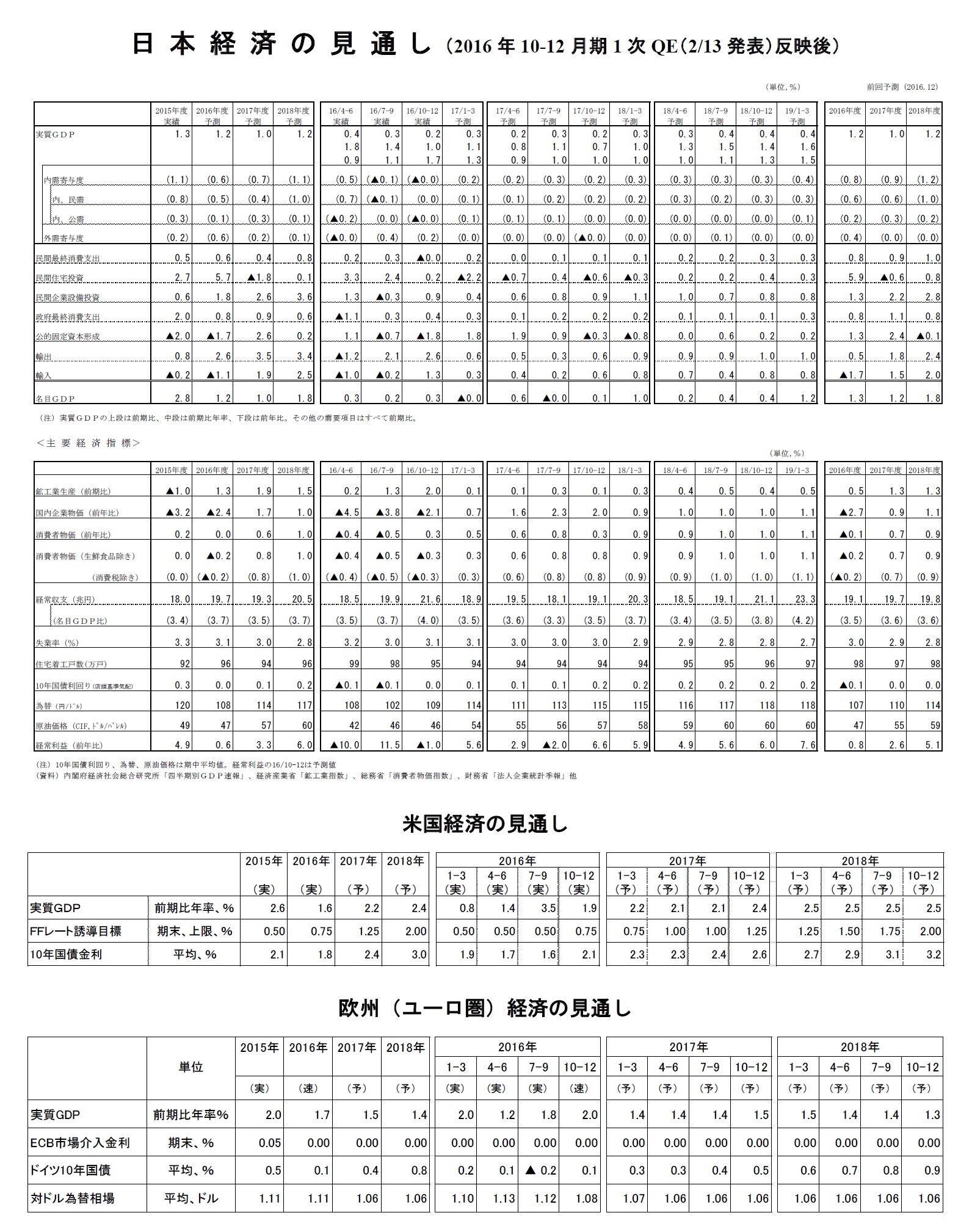

経常収支は、既往の円高の影響で第一次所得収支の黒字幅が縮小する一方、輸出の持ち直しや円高による輸入価格の低下から貿易黒字が拡大し、黒字幅は20兆円前後(季節調整済・年率換算値)の高水準で推移している。2016年10-12月期は円高によるインバウンド需要の鈍化から拡大していたサービス収支の赤字幅が知的財産権等使用料の受取増などによって大きく縮小したため、経常収支の黒字幅は21.6兆円、GDP比で4.0%に達した。

経常収支は、既往の円高の影響で第一次所得収支の黒字幅が縮小する一方、輸出の持ち直しや円高による輸入価格の低下から貿易黒字が拡大し、黒字幅は20兆円前後(季節調整済・年率換算値)の高水準で推移している。2016年10-12月期は円高によるインバウンド需要の鈍化から拡大していたサービス収支の赤字幅が知的財産権等使用料の受取増などによって大きく縮小したため、経常収支の黒字幅は21.6兆円、GDP比で4.0%に達した。

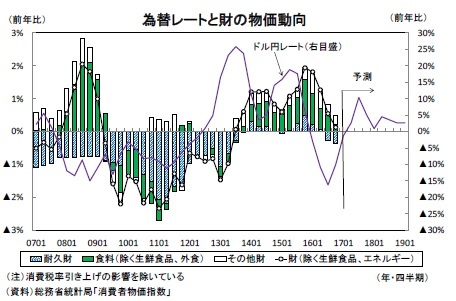

(物価の見通し)

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は2016年3月から下落が続いているが、下落幅はピーク時の前年比▲0.5%(2016年7~9月)から12月には同▲0.2%まで縮小している。物価下落の主因となってきたエネルギー価格の下落率は縮小傾向が明確となっており、2016年度末までには上昇に転じることが確実である。

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は2016年3月から下落が続いているが、下落幅はピーク時の前年比▲0.5%(2016年7~9月)から12月には同▲0.2%まで縮小している。物価下落の主因となってきたエネルギー価格の下落率は縮小傾向が明確となっており、2016年度末までには上昇に転じることが確実である。

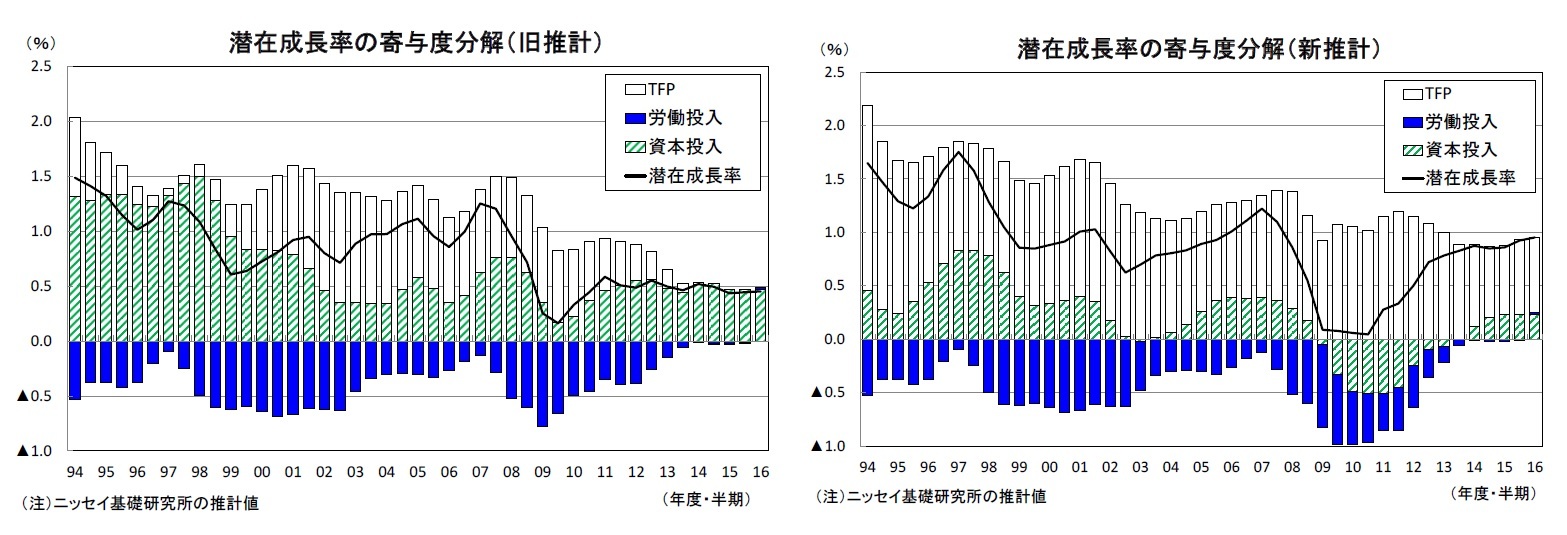

物価上昇率を規定する一要因であるマクロ的な需給ギャップを見る際には、昨年12月のGDP統計の基準改定(2005年基準→2011年基準、1993SNA→2008SNA)によって実質GDP成長率が過去に遡って改定された影響を考慮する必要がある。

当研究所が基準改定後のGDP統計と新しい資本ストック統計(固定資本ストック速報)をもとに潜在成長率を再推計したところ、足もと(2016年度上期)の潜在成長率は旧推計の0.4%から0.9%へと上方改定された。上方改定の内訳をみると、資本投入による寄与が下方改定される一方、TFP上昇率が上方改定され、資本投入の下方改定幅をTFP上昇率の上方改定幅が上回ることにより、全体の潜在成長率が上方改定される形となっている。

当研究所が基準改定後のGDP統計と新しい資本ストック統計(固定資本ストック速報)をもとに潜在成長率を再推計したところ、足もと(2016年度上期)の潜在成長率は旧推計の0.4%から0.9%へと上方改定された。上方改定の内訳をみると、資本投入による寄与が下方改定される一方、TFP上昇率が上方改定され、資本投入の下方改定幅をTFP上昇率の上方改定幅が上回ることにより、全体の潜在成長率が上方改定される形となっている。

資本投入量が下方改定されたのは、旧推計で用いていた「民間企業資本ストック速報」(2016年4-6月期速報をもって公表を取りやめ)は、既存設備の陳腐化、摩耗などによる経済的な価値の低下が反映されていなかったのに対し、新推計で用いた「固定資本ストック速報」は設備の減価償却が反映される純概念となっており、資本ストックの伸び率が低くなったためである。TFPは現実の実質GDPと資本投入、労働投入の残差によって求められる。現実の実質GDP成長率が直近3年間(2013~2015年度)で平均+0.5%上方改定される一方、資本投入の伸びが下方改定されたため、TFP上昇率が大幅に上方改定されることになった。

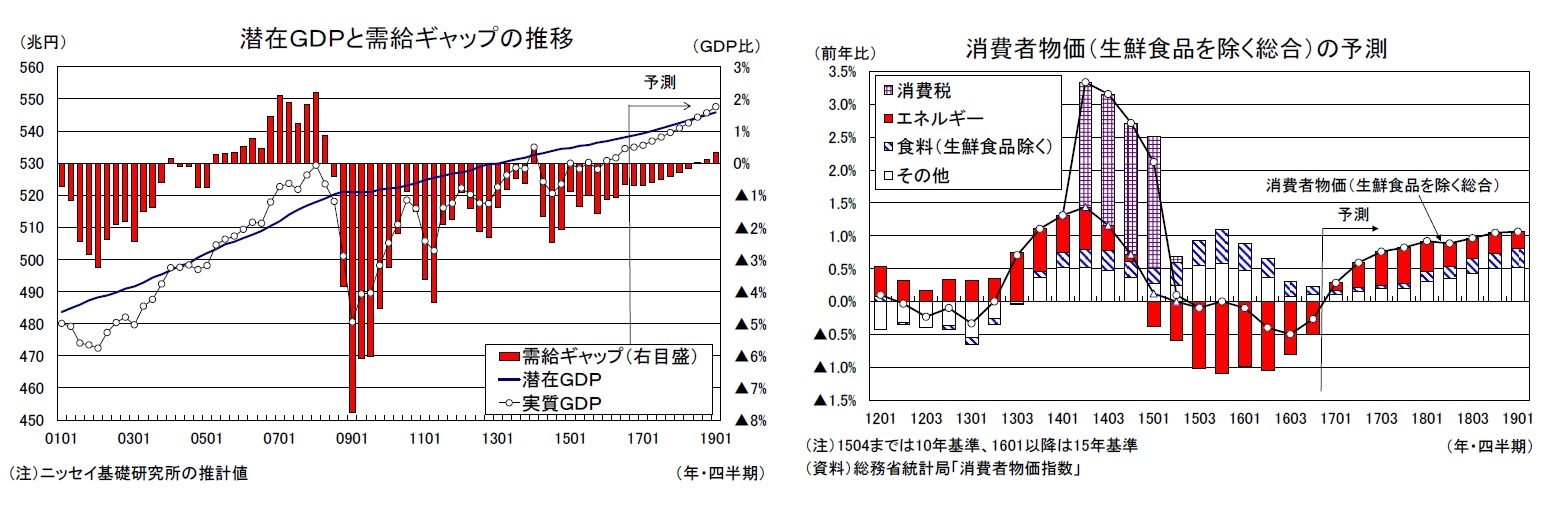

需給ギャップは新旧推計値で比較可能な2016年7-9月期は旧推計が▲0.7%(GDP比)、新推計が▲0.6%とほぼ変わらなかった。ただし、先行きの需給ギャップを考える上では潜在成長率の水準がゼロ%台前半からゼロ%台後半へ変わったことが大きく影響する。

2016年10-12月期の実質GDPは前期比年率1.0%と潜在成長率並みの伸びとなったため、需給ギャップは7-9月期に続き▲0.6%となった。当研究所では2017年度中は年率1%前後の成長が続くと予想している。潜在成長率をゼロ%台前半とすれば、需給バランスは明確に改善することになるが、新推計によるゼロ%台後半の潜在成長率を前提にすれば需給ギャップはほとんど変わらない。需給バランスが改善に向かうのは成長率が年率1%台半ばまで高まる2018年度に入ってからとなろう。今回の見通しにおける実質GDP成長率の予測をもとにすれば、需給ギャップがプラスに転じるのは予測期間末の2019年1-3月期となる。

コアCPI上昇率は2017年1-3月期に7四半期ぶりにプラスとなった後、原油高に円安による押し上げが加わることにより2017年度には0%台後半まで伸びが高まるだろう。ただし、需給バランスの改善による物価押し上げ圧力は当面限定的にとどまり、コアCPI上昇率が1%台となるのは需給バランスの改善が明確となる2018年度半ば以降となるだろう。

コアCPI上昇率は2016年度が前年比▲0.2%、2017年度が同0.8%、2018年度が同1.0%と予想する。上昇率は徐々に高まるが、2018年度中に日本銀行が目標としている2%に達することは難しいだろう。

需給ギャップは新旧推計値で比較可能な2016年7-9月期は旧推計が▲0.7%(GDP比)、新推計が▲0.6%とほぼ変わらなかった。ただし、先行きの需給ギャップを考える上では潜在成長率の水準がゼロ%台前半からゼロ%台後半へ変わったことが大きく影響する。

2016年10-12月期の実質GDPは前期比年率1.0%と潜在成長率並みの伸びとなったため、需給ギャップは7-9月期に続き▲0.6%となった。当研究所では2017年度中は年率1%前後の成長が続くと予想している。潜在成長率をゼロ%台前半とすれば、需給バランスは明確に改善することになるが、新推計によるゼロ%台後半の潜在成長率を前提にすれば需給ギャップはほとんど変わらない。需給バランスが改善に向かうのは成長率が年率1%台半ばまで高まる2018年度に入ってからとなろう。今回の見通しにおける実質GDP成長率の予測をもとにすれば、需給ギャップがプラスに転じるのは予測期間末の2019年1-3月期となる。

コアCPI上昇率は2017年1-3月期に7四半期ぶりにプラスとなった後、原油高に円安による押し上げが加わることにより2017年度には0%台後半まで伸びが高まるだろう。ただし、需給バランスの改善による物価押し上げ圧力は当面限定的にとどまり、コアCPI上昇率が1%台となるのは需給バランスの改善が明確となる2018年度半ば以降となるだろう。

コアCPI上昇率は2016年度が前年比▲0.2%、2017年度が同0.8%、2018年度が同1.0%と予想する。上昇率は徐々に高まるが、2018年度中に日本銀行が目標としている2%に達することは難しいだろう。

(2017年02月14日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- QE速報:10-12月期の実質GDPは前期比0.2%(年率1.0%)~外需主導で4四半期連続のプラス成長

- GDP統計の改定で1%近くまで高まった日本の潜在成長率-ゼロ%台前半を前提にした悲観論は間違いだった?

- 家計調査16年12月~乖離する需要側と供給側の消費関連指標

- 鉱工業生産16年12月~10-12月期の生産は消費増税前以来の高い伸び

- 消費者物価(全国16年12月)~全国コアCPIは17年1月にプラス転化へ

- 貿易統計16年12月~10-12月期の外需寄与度は前期比0.3%程度のプラスに

- 企業物価指数(2017年1月)~2015年3月以来の上昇、物価は上昇基調へ

- 景気ウォッチャー調査(17年1月)~回復基調に一服感、トランプ新政権に対する不透明感が重石

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2017・2018年度経済見通し(17年2月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2017・2018年度経済見通し(17年2月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!