- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2017・2018年度経済見通し(17年2月)

2017年02月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2. 実質成長率は2016年度1.2%、2017年度1.0%、2018年度1.2%を予想

(改善する企業部門と厳しさを増す家計部門)

世界経済の回復を受けて輸出、生産の上昇ペースが加速するなどここにきて企業部門は改善傾向が明確となっている。設備投資は現時点では一進一退の動きにとどまっているが、先行きは円安の追い風を受けて製造業を中心に企業収益の回復が見込めることから持ち直しに向かうだろう。

一方、家計部門は名目賃金が伸び悩む中でも物価下落によって実質購買力が大きく上昇したが、夏場の相次ぐ台風上陸、長雨などの天候不順、冬場の生鮮野菜の価格高騰などから消費は冴えない動きが続いている。また、住宅投資は日銀のマイナス金利導入後の住宅ローン金利の大幅低下や相続税対策のための貸家建設の好調に、2017年4月に予定されていた消費税率引き上げを見越した駆け込み需要が加わったことから2016年前半は大幅に増加したが、消費税率引き上げの延期が決まった夏場以降は住宅着工戸数の水準が大きく低下している。

先行きも円安、海外経済回復の恩恵を受けやすい企業部門は良好な状態が続くだろう。一方、家計部門は名目賃金が伸び悩む中で物価が上昇に転じることから一段と厳しさを増す可能性が高い。企業部門の改善が家計部門に波及するまでには時間がかかりそうだ。

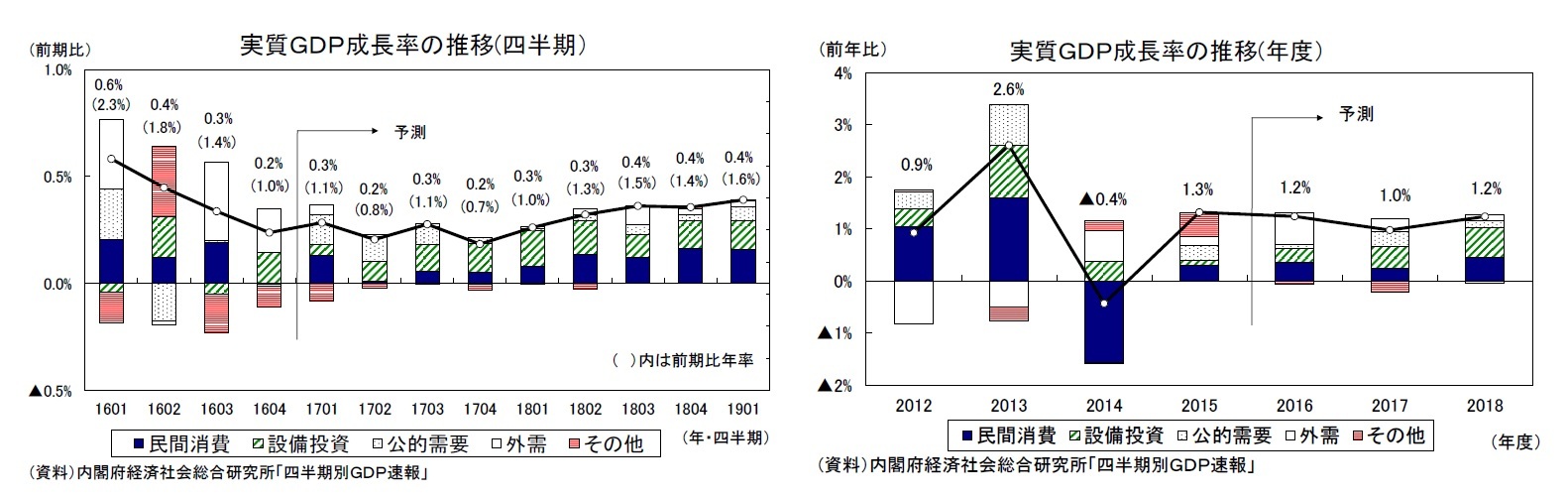

2016年10-12月期は7-9月期に続き外需主導のプラス成長となったが、国内需要は横ばい圏の動きが続いている。2017年1-3月期は円安、海外経済回復による下支えは続くものの2016年後半の輸出を大きく押し上げた自動車関連、情報通信関連の勢いが鈍化することから輸出の伸びが低下し、外需による成長率の押し上げ幅は縮小するだろう。一方、国内需要は住宅投資が減少に転じることは確実だが、2016年度第2次補正予算の顕在化から公的固定資本形成が増加に転じ、雇用所得環境の改善が続く中、生鮮野菜の値上がりが一服していることもあり、民間消費も増加に転じる可能性が高い。2017年1-3月期の実質GDPは前期比年率1.1%と2016年10-12月期の同1.0%とほぼ同じ伸びとなるだろう。

2017年度に入ると企業収益の回復を受けて設備投資が持ち直す一方、物価上昇に伴う実質所得の低下を主因として民間消費が低迷するため、前期比年率1%前後の成長にとどまることが予想される。2018年度は前年度の企業収益回復、物価上昇を受けて春闘賃上げ率が3年ぶりに前年を上回り民間消費の伸びが高まることなどから、成長率は前期比年率1%台半ばまで高まるだろう。

実質GDP成長率は2016年度が1.2%、2017年度が1.0%、2018年度が1.2%と予想する。

世界経済の回復を受けて輸出、生産の上昇ペースが加速するなどここにきて企業部門は改善傾向が明確となっている。設備投資は現時点では一進一退の動きにとどまっているが、先行きは円安の追い風を受けて製造業を中心に企業収益の回復が見込めることから持ち直しに向かうだろう。

一方、家計部門は名目賃金が伸び悩む中でも物価下落によって実質購買力が大きく上昇したが、夏場の相次ぐ台風上陸、長雨などの天候不順、冬場の生鮮野菜の価格高騰などから消費は冴えない動きが続いている。また、住宅投資は日銀のマイナス金利導入後の住宅ローン金利の大幅低下や相続税対策のための貸家建設の好調に、2017年4月に予定されていた消費税率引き上げを見越した駆け込み需要が加わったことから2016年前半は大幅に増加したが、消費税率引き上げの延期が決まった夏場以降は住宅着工戸数の水準が大きく低下している。

先行きも円安、海外経済回復の恩恵を受けやすい企業部門は良好な状態が続くだろう。一方、家計部門は名目賃金が伸び悩む中で物価が上昇に転じることから一段と厳しさを増す可能性が高い。企業部門の改善が家計部門に波及するまでには時間がかかりそうだ。

2016年10-12月期は7-9月期に続き外需主導のプラス成長となったが、国内需要は横ばい圏の動きが続いている。2017年1-3月期は円安、海外経済回復による下支えは続くものの2016年後半の輸出を大きく押し上げた自動車関連、情報通信関連の勢いが鈍化することから輸出の伸びが低下し、外需による成長率の押し上げ幅は縮小するだろう。一方、国内需要は住宅投資が減少に転じることは確実だが、2016年度第2次補正予算の顕在化から公的固定資本形成が増加に転じ、雇用所得環境の改善が続く中、生鮮野菜の値上がりが一服していることもあり、民間消費も増加に転じる可能性が高い。2017年1-3月期の実質GDPは前期比年率1.1%と2016年10-12月期の同1.0%とほぼ同じ伸びとなるだろう。

2017年度に入ると企業収益の回復を受けて設備投資が持ち直す一方、物価上昇に伴う実質所得の低下を主因として民間消費が低迷するため、前期比年率1%前後の成長にとどまることが予想される。2018年度は前年度の企業収益回復、物価上昇を受けて春闘賃上げ率が3年ぶりに前年を上回り民間消費の伸びが高まることなどから、成長率は前期比年率1%台半ばまで高まるだろう。

実質GDP成長率は2016年度が1.2%、2017年度が1.0%、2018年度が1.2%と予想する。

(需要項目別の見通し)

実質GDP成長率の予想を需要項目別にみると、民間消費は2016年度が前年比0.6%、2017年度が同0.4%、2018年が同0.8%と予想する。

実質GDP成長率の予想を需要項目別にみると、民間消費は2016年度が前年比0.6%、2017年度が同0.4%、2018年が同0.8%と予想する。

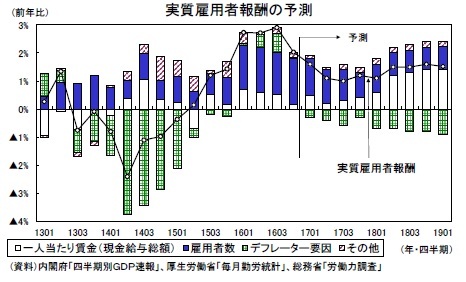

民間消費は実質雇用者報酬に連動する形で2017年度中は前期比で横ばい圏の動きを続けた後、2018年度に入ってから徐々に伸びを高めるだろう。

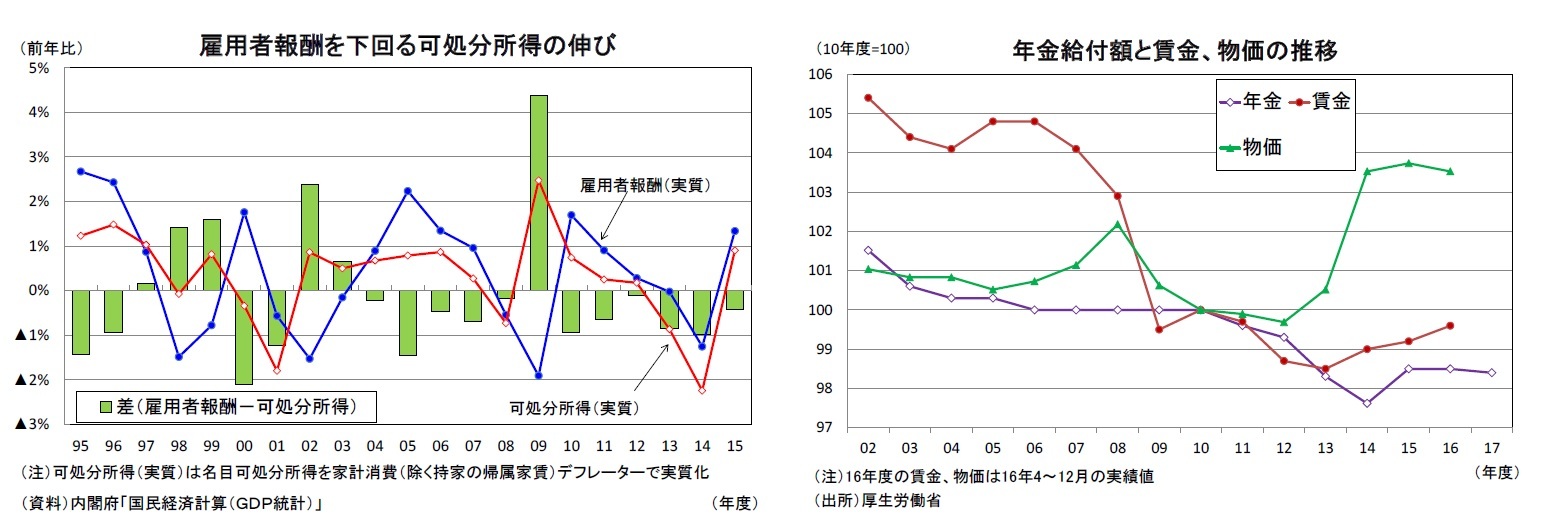

ただし、個人消費の動向を左右するのは雇用者報酬だけでなく、利子、配当などの財産所得、年金などの社会給付の受け取り、社会保障負担などの支払いを加味した可処分所得の動きである。近年、マクロ経済スライドや特例水準の解消によって年金給付額が抑制されてきたこと、年金保険料率の段階的引き上げなどから、家計の可処分所得は雇用者報酬の伸びを下回り続けている。

ここで、2010年度を起点とした年金給付額、物価(消費者物価指数)、賃金(一人当たり現金給与総額)の推移を確認すると、物価は消費税率引き上げの影響もあって2016年度(2016年4~12月の平均)の水準は2010年度を3%以上上回っているが、年金、賃金は2010年度の水準を下回っている。特に、年金給付額については、2013年度から2015年度にかけて特例水準の解消が図られたことから物価との乖離幅が大きくなっている。

ただし、個人消費の動向を左右するのは雇用者報酬だけでなく、利子、配当などの財産所得、年金などの社会給付の受け取り、社会保障負担などの支払いを加味した可処分所得の動きである。近年、マクロ経済スライドや特例水準の解消によって年金給付額が抑制されてきたこと、年金保険料率の段階的引き上げなどから、家計の可処分所得は雇用者報酬の伸びを下回り続けている。

ここで、2010年度を起点とした年金給付額、物価(消費者物価指数)、賃金(一人当たり現金給与総額)の推移を確認すると、物価は消費税率引き上げの影響もあって2016年度(2016年4~12月の平均)の水準は2010年度を3%以上上回っているが、年金、賃金は2010年度の水準を下回っている。特に、年金給付額については、2013年度から2015年度にかけて特例水準の解消が図られたことから物価との乖離幅が大きくなっている。

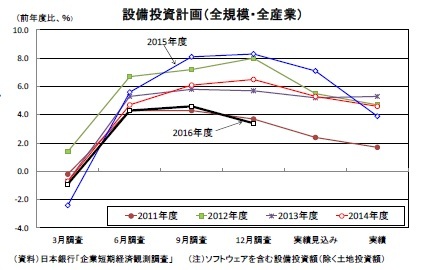

設備投資は2015年10-12月期以降、増加と減少を繰り返しており、現時点では一進一退の動きにとどまっている。

日銀短観2016年12月調査では、2016年度の設備投資計画(含むソフトウェア、除く土地投資額)が前年度比3.4%(全規模・全産業)と、前年同時期の前年度比8.3%(2015年12月調査の2015年度計画)を大きく下回り、2011年度以降では最低の伸びとなっている。一方、経常利益計画が前年度比▲8.2%と明確な減益計画となっていることを踏まえれば設備投資が一定の底堅さを維持しているとの見方も可能だ。特に、製造業は経常利益計画が前年度比▲14.6%の二桁減益となる中でも設備投資は同4.9%の増額計画を維持している。

日銀短観2016年12月調査では、2016年度の設備投資計画(含むソフトウェア、除く土地投資額)が前年度比3.4%(全規模・全産業)と、前年同時期の前年度比8.3%(2015年12月調査の2015年度計画)を大きく下回り、2011年度以降では最低の伸びとなっている。一方、経常利益計画が前年度比▲8.2%と明確な減益計画となっていることを踏まえれば設備投資が一定の底堅さを維持しているとの見方も可能だ。特に、製造業は経常利益計画が前年度比▲14.6%の二桁減益となる中でも設備投資は同4.9%の増額計画を維持している。アベノミクス以降の大幅増益が設備投資の増加につながりにくかった理由のひとつに、企業収益の拡大が売上数量の伸びよりも円安、原油安を背景とした価格要因によるところが大きかったことがある。価格要因による収益の押し上げは一時的と認識されやすいため、リスクを伴う設備投資に踏み切りにくい。逆に、2016年入り後の大幅減益は円高の悪影響が大きく寄与しているが、売上数量は一定の底堅さを維持しているため、円高一巡後には収益の改善が期待できる。このことが設備投資の減速が限定的にとどまっている一因と考えられる。

また、短期的な企業収益の変動に左右されにくい維持・更新投資、省力化投資などに加えて、GDP統計の2008SNAへの移行に伴い新たに計上されることになった研究・開発(R&D)投資が設備投資を下支えしている。

先行きの設備投資は、円安による企業収益の回復を背景に製造業を中心に徐々に持ち直しの動きが明確となるだろう。ただし、国内需要は当面力強さに欠ける状況が続く可能性が高く、期待成長率に上昇によって企業の投資意欲が高まるまでには時間を要するため、設備投資の増加ペースは緩やかにとどまるだろう。設備投資は2016年度が前年比1.8%、2017年度が同2.6%、2018年度が同3.6%と予想する。

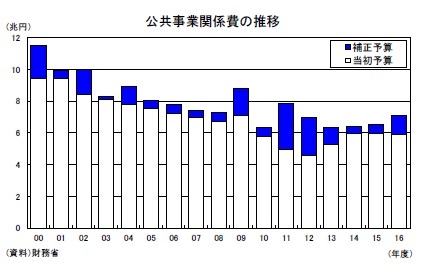

ただし、安倍政権発足後は毎年、年度途中に補正予算が編成される一方、当初予算は抑制気味(2017年度当初予算案の公共事業関係費は前年比+0.0%)となっており、補正予算がなければ年度末にかけて公共事業が落ち込んでしまう構造になっている。2017年度以降も年度途中に補正予算の編成が必要となるだろう。

輸出はここにきて持ち直しの動きがはっきりしているが、前述したように足もとの輸出を大きく押し上げている自動車関連、情報関連輸出は勢いが鈍化する可能性が高い。また、トランプ氏の大統領選挙勝利が決まった2016年11月以降に円安が進んだが、2012年後半以降の円安局面で経験したように、生産拠点の海外シフトなどを背景に円安による輸出数量の押し上げ効果は限定的とみられる。輸出の増加ペースは海外経済の成長率に見合ったものに落ち着いていくだろう。GDP統計の財貨・サービスの輸出は2016年度が前年比2.6%、2017年度が同3.5%、2018年度が同3.4%と予想する。

一方、輸入は国内需要の持ち直しに伴い徐々に伸びを高めていくだろう。この結果、外需寄与度は2016年度の前年比0.6%から2017年度が同0.2%、2018年度が同0.1%と縮小傾向が続くと予想する。

輸出はここにきて持ち直しの動きがはっきりしているが、前述したように足もとの輸出を大きく押し上げている自動車関連、情報関連輸出は勢いが鈍化する可能性が高い。また、トランプ氏の大統領選挙勝利が決まった2016年11月以降に円安が進んだが、2012年後半以降の円安局面で経験したように、生産拠点の海外シフトなどを背景に円安による輸出数量の押し上げ効果は限定的とみられる。輸出の増加ペースは海外経済の成長率に見合ったものに落ち着いていくだろう。GDP統計の財貨・サービスの輸出は2016年度が前年比2.6%、2017年度が同3.5%、2018年度が同3.4%と予想する。

一方、輸入は国内需要の持ち直しに伴い徐々に伸びを高めていくだろう。この結果、外需寄与度は2016年度の前年比0.6%から2017年度が同0.2%、2018年度が同0.1%と縮小傾向が続くと予想する。

(2017年02月14日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- QE速報:10-12月期の実質GDPは前期比0.2%(年率1.0%)~外需主導で4四半期連続のプラス成長

- GDP統計の改定で1%近くまで高まった日本の潜在成長率-ゼロ%台前半を前提にした悲観論は間違いだった?

- 家計調査16年12月~乖離する需要側と供給側の消費関連指標

- 鉱工業生産16年12月~10-12月期の生産は消費増税前以来の高い伸び

- 消費者物価(全国16年12月)~全国コアCPIは17年1月にプラス転化へ

- 貿易統計16年12月~10-12月期の外需寄与度は前期比0.3%程度のプラスに

- 企業物価指数(2017年1月)~2015年3月以来の上昇、物価は上昇基調へ

- 景気ウォッチャー調査(17年1月)~回復基調に一服感、トランプ新政権に対する不透明感が重石

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2017・2018年度経済見通し(17年2月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2017・2018年度経済見通し(17年2月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!