- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- 貸家着工にバブルの懸念-住宅投資関数で説明できない好調さ

2017年01月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

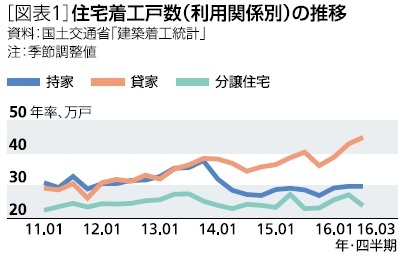

1――住宅着工を牽引する貸家

2――住宅投資関数の推計

3――実績値と推計値の乖離要因

1|消費増税を見込んだ駆け込み需要

まず実績値と推計値の乖離の原因として考えられるのは、2014年4月の消費増税に関わる駆け込み需要とその反動の影響である。駆け込み需要が発生したと考えられる2013年4-6月期から2014年1-3月期にかけて実績値は推計値を上回る状況が続いており、消費増税前の駆け込み需要の影響があった可能性を指摘できる。しかし、消費増税後も実績値が推計値を上回る水準で推移しており反動減を確認することができない。

消費増税後の反動減が緩和された要因として想定されるのが2017年4月に予定されていた消費増税前の駆け込み需要である。貸家着工戸数は2015年7-9月期の時点で推計値との乖離は見られなかったものの、10-12月期以降実績値が推計値を上回るペースで増加を続け、推計値との乖離は2016年1-3月期( 年率+2万戸程度)、4-6月期(同+6万戸程度)と拡大傾向にある。このように、年明け以降みられる住宅着工の回復の動きは消費再増税を見込んだ駆け込み需要によって一定程度説明できると考えられる。ただし、景気ウォッチャー調査における住宅販売会社の「駆け込み」に関するコメント数を前回と比較すると明らかに少ない。消費再増税の時期は2016年6月に2019年10月への先送りが決定されているが、国内景気の回復の遅れを理由に早い時期から先送り観測が高まっていたこと、前回の消費増税時に需要の先食いが発生したことなどから、消費再増税を見込んだ駆け込み需要の規模はそれ程大きくなかったものと考えられる。

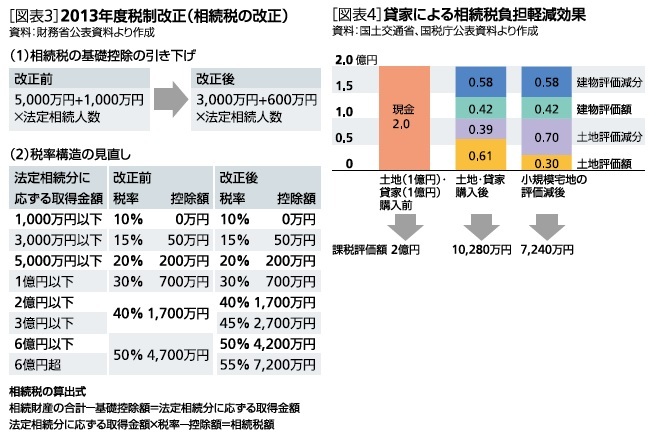

2|相続税改正に伴う節税需要の喚起

消費増税後も実績値が推計値を大きく上回る状況が続いている要因として、2013年度税制改正による相続税増税(2015年1月実施)が指摘できる。基礎控除の引き下げ、税率構造の見直しにより税負担が従来に比べて重くなったため、節税需要が高まったものと考えられる[図表3]。

相続税は相続する財産が金融資産か不動産かによって評価方法が異なり、相続税額に差が生じる。例として、2億円の金融資産をもつ被相続人が法定相続人1人に相続する際、相続財産がそれぞれ金融資産、不動産である場合の相続税額を概算した。

まず金融資産で相続する場合、課税対象となる相続財産の評価額は2億円となる。次に1億円の土地を購入し、その土地に1億円の貸家を建設して相続する場合を想定する[図表4]。土地の課税評価額は路線価(実勢価格の80%程度)で評価されるため、ここでは8,000万円と仮定する。この土地に貸家を建設すると、借地権割合(80%)と借家権割合(30%)を乗じた価額が控除され、6,080万円となる。一方、貸家は一般的に建築費の6割とされる固定資産評価額から借家権割合(30%)と賃貸割合(100%)を乗じた分が減じられるため4,200万円となる。土地と合わせた課税評価額はおよそ1億円と金融資産を相続する場合に比べ半分程度減額される。更に土地面積が200㎡以下の場合、小規模宅地等の特例が適応されることにより土地の評価額が50%減額されるため、課税評価額は7,240万円に低下する。

以上から、貸家建設による節税効果を試算すると、改正前で▲3,764万円(金融資産:3,900万円→土地・貸家(特例適用):136万円)であるが、改正後は▲4,332万円(金融資産:4,860万円→土地・貸家(特例適用):528万円)と大きくなる。

上記の例では相続財産を2億円としたが、相続財産が2億円以下から2億円超、3億円以下から3億円超、6億円以下から6億円超に変わる場合は、基礎控除の引き下げに加えて新たな税率が適用される。これらに該当する場合は、節税のインセンティブがより強まるものと推測される。

まず実績値と推計値の乖離の原因として考えられるのは、2014年4月の消費増税に関わる駆け込み需要とその反動の影響である。駆け込み需要が発生したと考えられる2013年4-6月期から2014年1-3月期にかけて実績値は推計値を上回る状況が続いており、消費増税前の駆け込み需要の影響があった可能性を指摘できる。しかし、消費増税後も実績値が推計値を上回る水準で推移しており反動減を確認することができない。

消費増税後の反動減が緩和された要因として想定されるのが2017年4月に予定されていた消費増税前の駆け込み需要である。貸家着工戸数は2015年7-9月期の時点で推計値との乖離は見られなかったものの、10-12月期以降実績値が推計値を上回るペースで増加を続け、推計値との乖離は2016年1-3月期( 年率+2万戸程度)、4-6月期(同+6万戸程度)と拡大傾向にある。このように、年明け以降みられる住宅着工の回復の動きは消費再増税を見込んだ駆け込み需要によって一定程度説明できると考えられる。ただし、景気ウォッチャー調査における住宅販売会社の「駆け込み」に関するコメント数を前回と比較すると明らかに少ない。消費再増税の時期は2016年6月に2019年10月への先送りが決定されているが、国内景気の回復の遅れを理由に早い時期から先送り観測が高まっていたこと、前回の消費増税時に需要の先食いが発生したことなどから、消費再増税を見込んだ駆け込み需要の規模はそれ程大きくなかったものと考えられる。

2|相続税改正に伴う節税需要の喚起

消費増税後も実績値が推計値を大きく上回る状況が続いている要因として、2013年度税制改正による相続税増税(2015年1月実施)が指摘できる。基礎控除の引き下げ、税率構造の見直しにより税負担が従来に比べて重くなったため、節税需要が高まったものと考えられる[図表3]。

相続税は相続する財産が金融資産か不動産かによって評価方法が異なり、相続税額に差が生じる。例として、2億円の金融資産をもつ被相続人が法定相続人1人に相続する際、相続財産がそれぞれ金融資産、不動産である場合の相続税額を概算した。

まず金融資産で相続する場合、課税対象となる相続財産の評価額は2億円となる。次に1億円の土地を購入し、その土地に1億円の貸家を建設して相続する場合を想定する[図表4]。土地の課税評価額は路線価(実勢価格の80%程度)で評価されるため、ここでは8,000万円と仮定する。この土地に貸家を建設すると、借地権割合(80%)と借家権割合(30%)を乗じた価額が控除され、6,080万円となる。一方、貸家は一般的に建築費の6割とされる固定資産評価額から借家権割合(30%)と賃貸割合(100%)を乗じた分が減じられるため4,200万円となる。土地と合わせた課税評価額はおよそ1億円と金融資産を相続する場合に比べ半分程度減額される。更に土地面積が200㎡以下の場合、小規模宅地等の特例が適応されることにより土地の評価額が50%減額されるため、課税評価額は7,240万円に低下する。

以上から、貸家建設による節税効果を試算すると、改正前で▲3,764万円(金融資産:3,900万円→土地・貸家(特例適用):136万円)であるが、改正後は▲4,332万円(金融資産:4,860万円→土地・貸家(特例適用):528万円)と大きくなる。

上記の例では相続財産を2億円としたが、相続財産が2億円以下から2億円超、3億円以下から3億円超、6億円以下から6億円超に変わる場合は、基礎控除の引き下げに加えて新たな税率が適用される。これらに該当する場合は、節税のインセンティブがより強まるものと推測される。

4――先行きは供給過剰の懸念が浮上

このように、住宅着工戸数は貸家を中心に堅調に推移している。

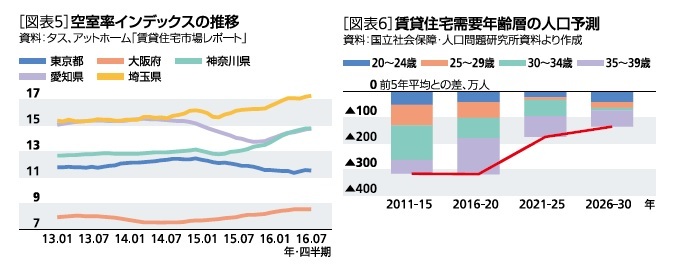

しかしながら、懸念材料もみられる。一つが空室率の状況である。空室率インデックス[図表5]の推移をみると、東京都を除く地域では今年に入り上昇基調が明確となっている。こうした実需を伴わない着工の急増は、相続税増税に伴う節税需要の高まりによって押し上げられている面が大きく、いずれ調整局面を迎えることは避けられない。

また、中期的には人口動態が住宅着工に与える影響も懸念される。年齢別に世帯の持家・借家比率をみると、民営借家に住む比率は年齢層が高くなるにつれ低下する傾向にある。すなわち、貸家(民営借家)の需要は39歳以下の世帯数規模の影響を受けやすいことを意味する。

人口問題研究所の人口予測によると、2016~20年の25~39歳以下の人口は3,009万人(5年平均)と、2011~15年の3,327万人(5年平均)に比べ▲320万人減少すると予想されている[図表6]。とりわけ30~39歳については団塊ジュニア世代が40歳代へ移行するため、大幅に減少している。これにより持家の需要が高まる反面、賃貸住宅の需要が減少することが見込まれる。

以上から、先行きの住宅着工戸数を見通すと、引き続き節税需要の高まりが支えとなることが予想される。ただし、実需を伴わない貸家の着工は高水準を維持することが困難であり、いずれ調整を余儀なくされるだろう。また中長期的には人口動態の変化が住宅需要の変化をもたらす可能性もある。住宅着工の先行きを展望する上で、こうした構造的な変化をリスク要因として認識しておくべきろう。

しかしながら、懸念材料もみられる。一つが空室率の状況である。空室率インデックス[図表5]の推移をみると、東京都を除く地域では今年に入り上昇基調が明確となっている。こうした実需を伴わない着工の急増は、相続税増税に伴う節税需要の高まりによって押し上げられている面が大きく、いずれ調整局面を迎えることは避けられない。

また、中期的には人口動態が住宅着工に与える影響も懸念される。年齢別に世帯の持家・借家比率をみると、民営借家に住む比率は年齢層が高くなるにつれ低下する傾向にある。すなわち、貸家(民営借家)の需要は39歳以下の世帯数規模の影響を受けやすいことを意味する。

人口問題研究所の人口予測によると、2016~20年の25~39歳以下の人口は3,009万人(5年平均)と、2011~15年の3,327万人(5年平均)に比べ▲320万人減少すると予想されている[図表6]。とりわけ30~39歳については団塊ジュニア世代が40歳代へ移行するため、大幅に減少している。これにより持家の需要が高まる反面、賃貸住宅の需要が減少することが見込まれる。

以上から、先行きの住宅着工戸数を見通すと、引き続き節税需要の高まりが支えとなることが予想される。ただし、実需を伴わない貸家の着工は高水準を維持することが困難であり、いずれ調整を余儀なくされるだろう。また中長期的には人口動態の変化が住宅需要の変化をもたらす可能性もある。住宅着工の先行きを展望する上で、こうした構造的な変化をリスク要因として認識しておくべきろう。

(2017年01月11日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

岡 圭佑

岡 圭佑のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/05/10 | 企業の賃上げ意欲を削ぐ社会保障負担 | 岡 圭佑 | 基礎研マンスリー |

| 2017/03/24 | 企業の賃上げ意欲を削ぐ社会保障負担 | 岡 圭佑 | 基礎研レター |

| 2017/02/10 | 企業物価指数(2017年1月)~2015年3月以来の上昇、物価は上昇基調へ | 岡 圭佑 | 経済・金融フラッシュ |

| 2017/02/09 | 景気ウォッチャー調査(17年1月)~回復基調に一服感、トランプ新政権に対する不透明感が重石 | 岡 圭佑 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 -

2025年10月15日

英国雇用関連統計(25年9月)-週平均賃金は前年比5.0%まで再び上昇

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【貸家着工にバブルの懸念-住宅投資関数で説明できない好調さ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

貸家着工にバブルの懸念-住宅投資関数で説明できない好調さのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!