- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- >

- 証券市場 >

- 東証第一部上場企業は玉石混交

2017年01月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、「年月が経っても、優良企業は優良企業のままでいることが多い、逆もまた真なり」との主旨の発言をした。アメリカ企業の場合はマッキンゼー著『企業価値評価 上』第4章に記されている。では、日本市場はどうなのか。発言の責任上、分析してみた。

日本企業の分析手順は次のとおりである。分析期間は1996年度から2015年度の20年間とし、この間に継続して上場している東証第一部上場企業を対象とした。次に、分析の20年間を前半の10年間と後半の10年間に分けた。その上で、各社の年度ROA(営業利益/資産合計)を計算し、そのROAを前半と後半10年間について単純平均した。この各10年間の平均ROAの大きさの順に、分析対象企業を10分位に分け、各企業に分位の数値を付与した。最後に、前半10年間の分位の数値が後半10年間でどのように変化したかを調べた。

結果は、ROAの高い企業(第1分位、第2分位にあった企業)の平均順位は下がるが、それでも後半10年間の順位は依然として上位にあった。また、ROAの低い企業(第10分位、第9分位にあった企業)の平均順位は上がるが、後半になっても依然として低位にあった。言い換えれば、優良企業もそうでない企業も、年月が経つと中位企業に回帰する傾向を示すものの、平均的には地位の逆転が観察されなかった。ここで「平均的には」としたのは、当然、例外があることを意味している。

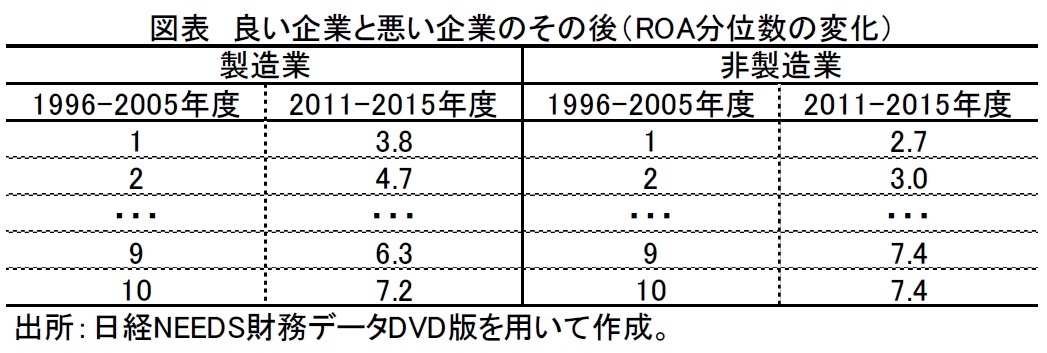

この結論を確認するため、より中位企業に回帰していると予想される直近5年間(2011年度~2015年度)について、平均ROAの大きさ順に分析対象企業を10分位に分けて分位の数値を付与し、前半10年間の分位が直近5年間でどのように変化したかを分析した。この結果は図表のとおりである。なお、製造業と非製造業では異なる結果が得られるかもしれないので、分けて分析している。また、全対象企業の平均分位の数値は5.5になる。

日本企業の分析手順は次のとおりである。分析期間は1996年度から2015年度の20年間とし、この間に継続して上場している東証第一部上場企業を対象とした。次に、分析の20年間を前半の10年間と後半の10年間に分けた。その上で、各社の年度ROA(営業利益/資産合計)を計算し、そのROAを前半と後半10年間について単純平均した。この各10年間の平均ROAの大きさの順に、分析対象企業を10分位に分け、各企業に分位の数値を付与した。最後に、前半10年間の分位の数値が後半10年間でどのように変化したかを調べた。

結果は、ROAの高い企業(第1分位、第2分位にあった企業)の平均順位は下がるが、それでも後半10年間の順位は依然として上位にあった。また、ROAの低い企業(第10分位、第9分位にあった企業)の平均順位は上がるが、後半になっても依然として低位にあった。言い換えれば、優良企業もそうでない企業も、年月が経つと中位企業に回帰する傾向を示すものの、平均的には地位の逆転が観察されなかった。ここで「平均的には」としたのは、当然、例外があることを意味している。

この結論を確認するため、より中位企業に回帰していると予想される直近5年間(2011年度~2015年度)について、平均ROAの大きさ順に分析対象企業を10分位に分けて分位の数値を付与し、前半10年間の分位が直近5年間でどのように変化したかを分析した。この結果は図表のとおりである。なお、製造業と非製造業では異なる結果が得られるかもしれないので、分けて分析している。また、全対象企業の平均分位の数値は5.5になる。

この図表からは次のことがいえる。1つは、平均的にROAの高い企業は高いまま、低い企業は低いままである。これは、前半と後半10年間ずつの分析で得られたものと同じ結果である。もう1つは、製造業と比べ、非製造業の分位が安定していることである。製造業は景気や需要動向の影響を受けて業績が循環的に変動しやすいのに対し、非製造業では事業の独自性をベースに高い収益力を保持している企業が多いのではないかと推測できる。

同じことは特定の企業群の分析からも得られる。京都企業の独自性に着目し、東証第一部に上場している京都の製造業26社を分析した。分析期間は2000年以降である。京都企業群の特色は、海外売上高比率と売上高営業利益率が、上場している他の製造業よりも一段高いことにある。他方、自己資本比率が高く、M&Aなど将来の事業展開に備えるために流動性の高い資産の保有が多いことから、当面の資産効率が悪い。ROAはほぼ毎年他の製造業よりも高いものの、この資産効率の悪さの影響もあり、2011年度から13年度は低い。ROEは、少しばかりではあるが、他の製造業よりも劣っている。以上、やはり「企業の特色は長期間継続する」という結論が得られる。

京都企業26社の場合、その特色から判断して、「投資に値する企業群」と評価できる。実際、京都企業の株式に投資したとすれば、過去10年間もしくは5年間の長期投資収益率は、東証株価指数(TOPIX)を有意に上回っている(2016年9月末時点での計測)。

年金ファンドはパッシブ運用を好んできた。そのベンチマークとして、国内株式の場合にはTOPIXが多用されている。では、TOPIXをベンチマークとするパッシブ運用は有効であり効率的なのだろうか。結論は、再考を要すると言わざるを得ない。

このように考える最大の理由は、上で述べたように、東証第一部上場には優良企業とそうでない企業が混ざっていることである。玉石混交といえる。しかも、その中から玉と石を選り分ける作業が比較的容易そうである。

その東証第一部上場の企業数は上場基準の緩和もあり、2000社到達が目前に迫っている。しかも、TOPIXをベンチマークとしてパッシブ運用を行えば、スチュワードシップ・コードに基づいて、2000社に対する対話と議決権行使が原則求められる。パッシブであることの本質は、「市場が効率的である」と信じ、「何も行動せず、投資コストを削減する」ことにあるわけだから、対話や議決権行使は矛盾そのものである。

海外を見渡すと、パッシブ運用のベンチマークとして多用されるのは、S&P500やMSCIの指数であり、全上場企業を対象としていない。別の角度から見ると、S&PやMSCIが対象市場に上場する企業を評価し、選ばれた企業だけで指数を計算している。S&PやMSCIがアクティブに行動してくれているし、企業は指数の対象企業に選ばれようと努力している。

年金ファンドとして、パッシブ運用の意味とは何なのか、東証第一部市場とそこでの上場企業をどのように評価し、行動するのかが問われている。スチュワードシップ・コードの要請はパッシブ運用のあり方を再考するチャンスである。

同じことは特定の企業群の分析からも得られる。京都企業の独自性に着目し、東証第一部に上場している京都の製造業26社を分析した。分析期間は2000年以降である。京都企業群の特色は、海外売上高比率と売上高営業利益率が、上場している他の製造業よりも一段高いことにある。他方、自己資本比率が高く、M&Aなど将来の事業展開に備えるために流動性の高い資産の保有が多いことから、当面の資産効率が悪い。ROAはほぼ毎年他の製造業よりも高いものの、この資産効率の悪さの影響もあり、2011年度から13年度は低い。ROEは、少しばかりではあるが、他の製造業よりも劣っている。以上、やはり「企業の特色は長期間継続する」という結論が得られる。

京都企業26社の場合、その特色から判断して、「投資に値する企業群」と評価できる。実際、京都企業の株式に投資したとすれば、過去10年間もしくは5年間の長期投資収益率は、東証株価指数(TOPIX)を有意に上回っている(2016年9月末時点での計測)。

年金ファンドはパッシブ運用を好んできた。そのベンチマークとして、国内株式の場合にはTOPIXが多用されている。では、TOPIXをベンチマークとするパッシブ運用は有効であり効率的なのだろうか。結論は、再考を要すると言わざるを得ない。

このように考える最大の理由は、上で述べたように、東証第一部上場には優良企業とそうでない企業が混ざっていることである。玉石混交といえる。しかも、その中から玉と石を選り分ける作業が比較的容易そうである。

その東証第一部上場の企業数は上場基準の緩和もあり、2000社到達が目前に迫っている。しかも、TOPIXをベンチマークとしてパッシブ運用を行えば、スチュワードシップ・コードに基づいて、2000社に対する対話と議決権行使が原則求められる。パッシブであることの本質は、「市場が効率的である」と信じ、「何も行動せず、投資コストを削減する」ことにあるわけだから、対話や議決権行使は矛盾そのものである。

海外を見渡すと、パッシブ運用のベンチマークとして多用されるのは、S&P500やMSCIの指数であり、全上場企業を対象としていない。別の角度から見ると、S&PやMSCIが対象市場に上場する企業を評価し、選ばれた企業だけで指数を計算している。S&PやMSCIがアクティブに行動してくれているし、企業は指数の対象企業に選ばれようと努力している。

年金ファンドとして、パッシブ運用の意味とは何なのか、東証第一部市場とそこでの上場企業をどのように評価し、行動するのかが問われている。スチュワードシップ・コードの要請はパッシブ運用のあり方を再考するチャンスである。

(2017年01月06日「ニッセイ年金ストラテジー」)

京都大学経営管理大学院

川北 英隆

川北 英隆のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2021/06/03 | 株式市場での格差が目立つ | 川北 英隆 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2020/06/03 | 日本銀行によるETF 買入がもたらす市場の歪み | 川北 英隆 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2019/06/05 | 京都の企業の株式はなぜ投資に値するのか | 川北 英隆 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2018/06/05 | コーポレートガバナンス・コードとPBR1倍割れ企業 | 川北 英隆 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【東証第一部上場企業は玉石混交】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

東証第一部上場企業は玉石混交のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!