- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- アジア経済 >

- 【アジア・新興国】東南アジア・インドの経済見通し~短期的に景気下振れも、17年も消費主導の緩やかな成長が続く

2016年12月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

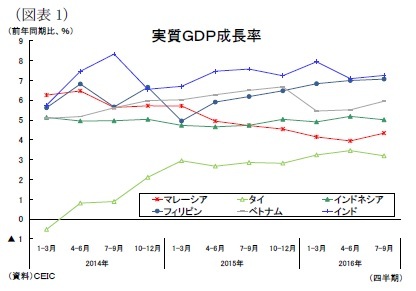

1.東南アジア・インド経済の概況と見通し

(物価:資源安要因の剥落と通貨安を背景に上昇基調が続く)

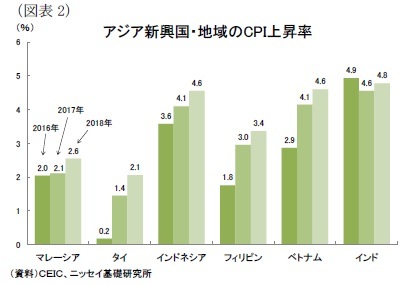

(物価:資源安要因の剥落と通貨安を背景に上昇基調が続く)消費者物価上昇率(以下、インフレ率)は、エネルギー価格下落によるデフレ圧力が和ぐなかで上昇基調で推移している。

16年前半にエルニーニョ現象を背景とする干ばつ被害によって高騰した食品価格は16年後半の農業生産の回復によって鈍化してきている。現在はラニーニャ現象に移行しており、多雨と低温による農作物への影響が懸念されるものの、食品価格は農業生産の回復の影響が残ることから当面落ち着いた伸びとなるだろう。

原油価格(WTI先物)は今年2月に反転してから緩やかな上昇基調にあり、当研究所では17年末にかけて50ドル弱、18年末にかけて50ドル台後半と緩やかに上昇すると予測している。また今後の中国における過剰生産能力削減の動きが続くことも資源価格の上昇に繋がり、これまでの資源価格下落によるデフレ圧力は後退するだろう。

新興国へのマネーフローは資源価格の反転後に再び流入し始めたことから、16年はアジア新興国通貨が堅調に推移していたが、足元では米大統領選をきっかけにトランプノミクスに対する期待からドル高が進んでいる。また現在の米FOMCメンバーの利上げ見通しは17年に3回、18年に3回と過去2年の1回からペースが早まるとシナリオになっている。今後、新興国の資金流出懸念が再び高まって通貨安が進むだろう。また来年1月の新政権発足後、トランプ氏の政策に対する市場の評価が固まるなかで、為替相場は上下どちらにも振れる可能性があるだろう。

従って、先行きの消費者物価上昇率は原油価格の緩やかな上昇と通貨安に伴う輸入インフレを主因に上昇基調が続くと予想する。もっとも経済成長は緩やかなものとなることから物価の上昇幅は限定的となるだろう(図表2)。

(金融政策:緩和的な政策スタンスは継続)

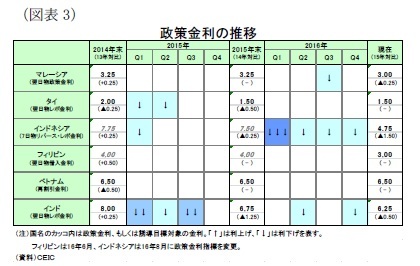

(金融政策:緩和的な政策スタンスは継続)金融政策は資源安を背景とする低インフレの継続と米国の利上げ観測の後退により、昨年から追加的な金融緩和を実施するケースが多く見られた。昨年はタイとインドが積極的に政策金利を引き下げ、16年はアジア新興国通貨が堅調に推移したことが追い風となってインドネシアとインド、そしてマレーシアでも政策金利が引き下げられた(図表3)。

しかし、先行きは上述のとおり物価の上昇傾向が続く上、米国の利上げペースの加速やトランプノミクスを背景とした資本流出の懸念があることから、各国の中央銀行は追加緩和には慎重になるだろう。もっとも国内経済が緩やかな成長に止まることを踏まえると、可能な限り緩和的な金融政策を継続して米国追随の利上げも当面見送るだろうが、原油高や通貨安による輸入インフレが次第に消費者物価に反映するなかで18年には政策金利を引き上げるケースが増えるだろう。

(経済見通し:消費主導の緩やかな成長が続く)

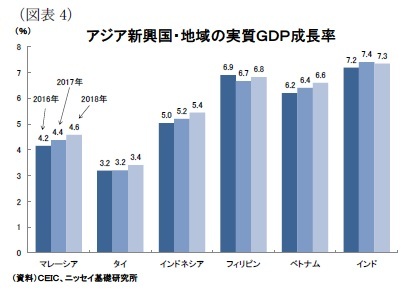

(経済見通し:消費主導の緩やかな成長が続く)東南アジア5カ国およびインド経済の先行きは、短期的にはタイの自粛ムードの広がり、フィリピンの選挙特需の剥落、インドの高額紙幣の廃止など各国固有の要因から景気減速する国が多いが、17年に入って持ち直し、総じて緩やかな成長が続くと予想する(図表4)。

海外経済は米国を中心とする主要先進国の緩やかな成長と資源価格の上昇による資源国経済の回復が見込まれる一方、中国経済の減速が続き、世界経済は緩やかに成長すると見られる。輸出は本格回復には至らないものの、外国人観光客の増加、通貨安による価格競争力の向上も追い風となり、小幅の増加傾向が続くだろう。一方、輸入は国内需要が底堅く推移して現行水準の拡大基調が続きそうだ。結果、外需は輸出の増加が輸入の増加を上回って小幅のプラス寄与となると予想する。

内需は消費主導で底堅く推移するだろう。民間消費は、今後も継続的な賃金上昇と良好な雇用環境を背景に中間所得層が増加することから堅調な伸びが見込まれる。もっとも緩やかな物価上昇によって実質所得が目減りし、民間消費の伸び率は若干低下するだろう。民間投資は、景気の先行き不透明感が払拭されないことから当面低調に推移するだろうが、輸出の増加傾向と資源価格の上昇を受けて企業の投資マインドが持ち直し、徐々に回復するだろう。一方、公共部門はインフラ整備の進展や消費刺激策といった景気に配慮した財政運営を続けるほか、金融政策も現行の緩和的な政策を維持するだろうが、これまでほどの景気押上げ効果は期待できないだろう。

先行きの下方リスクとしては、まず(1)欧米で保護主義的な動きが強まっていることが挙げられる。これにより外国資本のアジア新興国への進出の動きが遅れたり、世界的な貿易取引が収縮する場合、アジア新興国はGDPに占める投資と輸出の割合が大きいだけに負の影響も大きいだろう。

また(2)米国の利上げペースの加速や中国経済の不安定化、英国のEU離脱問題を巡る不透明感の高まりによって国際金融市場のリスクオフの動きが強まることも、これまで以上に注意する必要があるだろう。

このほか(3)各国固有の政治リスクにも変化が見られる。まずフィリピンでは、ドゥテルテ大統領の急進的な政策や中露との軍事・経済関係を強化する独自外交路線への転換などの変革が経済にプラスに働く可能性はある一方で、欧米との関係悪化によって外資系企業がフィリピンへの投資を手控えるリスクも孕んでいる。また2017年末に総選挙を予定するタイでは、民政移管がスムーズに進むかどうか不透明であるほか、タクシン氏との繋がりの深いとされるワチラロンコン新国王の治世もとでタクシン派と反タクシン派の対立構造に動きが出る可能性もあるだろう。さらにマレーシアでは、政府系投資会社ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)の不正資金流用疑惑に関する海外当局の捜査は続いており、首相の汚職疑惑が明らかになって政情が不安定化する恐れは依然として燻っている。

(2016年12月16日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1780

経歴

- 【職歴】

2008年 日本生命保険相互会社入社

2012年 ニッセイ基礎研究所へ

2014年 アジア新興国の経済調査を担当

2018年8月より現職

斉藤 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/07 | ベトナム経済:25年7-9月期の成長率は前年同期比8.23%増~追加関税後も高成長を維持 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/22 | 東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支え | 斉藤 誠 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/16 | インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【【アジア・新興国】東南アジア・インドの経済見通し~短期的に景気下振れも、17年も消費主導の緩やかな成長が続く】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

【アジア・新興国】東南アジア・インドの経済見通し~短期的に景気下振れも、17年も消費主導の緩やかな成長が続くのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!