- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- なぜ日本人は有給休暇を取らないのか?-「長時間労働=勤勉」、「長時間労働=当たり前」という旧時代の意識や風土にメスを!

なぜ日本人は有給休暇を取らないのか?-「長時間労働=勤勉」、「長時間労働=当たり前」という旧時代の意識や風土にメスを!

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――低い有給休暇の取得率

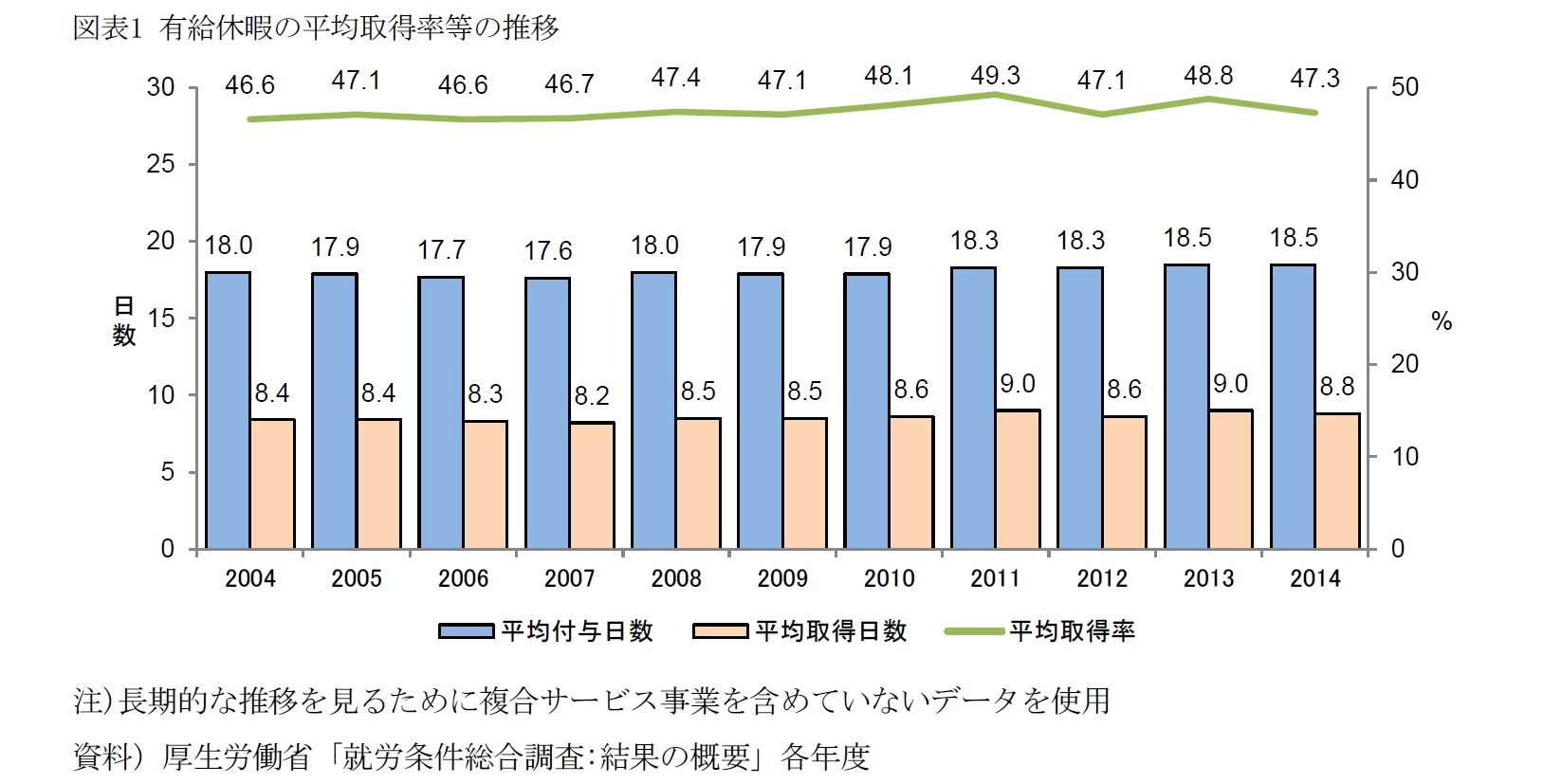

労働基準法第39条では、「使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては,少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければならない」と年次有給休暇の付与を義務化している。この法律に基づいて、日本政府は有給休暇の取得を奨励しているものの、2014年の有給休暇の取得率は47.3%で、2004年の46.6%に比べて大きく改善されていない。

2 厚生労働省(2014)「労働時間等の設定の改善を通じた「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査)」。

3 「ためらいを感じる」(24.8%)と「ややためらいを感じる」(43.5%)の合計。

4――おわりに

日本人の年間総労働時間は1994年の1,910時間から2013年には1,746時間まで減少した。しかしながら、このように年間総労働時間が減少したのは労働者の労働時間が減少したことよりは、相対的に労働時間が短い非正規労働者が増加したことが主因である。実際にパートタイム労働者を除いた一般労働者4の2013年における年間総労働時間は2,018時間で1994年の2,036時間と大きく変わっていない5。このような長時間労働は過酷労働や過労死に繋がる恐れが高いものの、まだ日本の長時間労働が当然であるという意識が根強く残っており、暗黙的に長時間労働が強いられている企業も多い。先日、過労死として認定された広告会社の新入社員の自殺事件はその不幸な例であるだろう。さらに、長時間労働による弊害は安倍政権の受け入れ拡大の方針を受けて急増している外国人技能実習生の間でも発生している。厚生労働省の最近(2016年8月)の調査によると、外国人技能実習生を受け入れた事業所5,173カ所のうち、昨年に違法な時間外労働などの法令違反があった事業所は、7割に当たる3,695カ所で過去最多になった。

厚生労働省が2013年に実施した調査6によると、初めて就職した会社の最も大きな離職理由として「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」(22.2%)が挙げられた。少子高齢化の進展により将来の労働力不足が懸念される中で、長時間労働が理由で若者や外国人労働者が日本企業を回避することになると、日本企業のみならず、日本の成長戦略にもマイナスの影響を与えることは避けられないだろう。

日本政府は有給休暇の取得を奨励するために、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる「年次有給休暇の計画的付与制度」を奨励している。この制度を導入した企業は、導入していない企業よりも有給休暇の平均取得率が8.6ポイント(2012年)も高くなっている7。しかしながら、「年次有給休暇の計画的付与制度」がある企業の割合は19.6%にすぎず、1997年の18.5%と大きく変わっていない。制度の普及のためにより徹底的な対策が要求される。

日本の長時間労働やそれによる弊害を減らすためには、現在、政府が推進している働き方改革に企業が足並みを揃える必要がある。何よりも企業内に蔓延している長時間労働の風土を直し、より働きやすい職場環境を構築することが大事である。そのためには、決まった場所で長時間働く過去の働き方を捨て、多様な場所でより多様な働き方ができるように企業や労働者皆の意識を変えなければならない。政府は、「長時間労働=勤勉」あるいは「長時間労働=当たり前」という旧時代の意識や風土にメスを入れ、労働者がより安心して自由に働ける社会を構築すべきである。

4 短時間労働者以外の労働者。

5 厚生労働省「毎月勤労統計調査」。

6 厚生労働省(2013)「平成25年若年者雇用実態調査の概況」

7 厚生労働省「就労条件総合調査」。

(2016年10月25日「基礎研レター」)

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定 -

2025年09月12日

欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く -

2025年09月12日

「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) -

2025年09月12日

グローバル株式市場動向(2025年8月)-米国の利下げ期待から堅調な推移

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【なぜ日本人は有給休暇を取らないのか?-「長時間労働=勤勉」、「長時間労働=当たり前」という旧時代の意識や風土にメスを!】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

なぜ日本人は有給休暇を取らないのか?-「長時間労働=勤勉」、「長時間労働=当たり前」という旧時代の意識や風土にメスを!のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!