- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 残業があたり前の時代は終わる―正社員の「働き方改革」のこれから

残業があたり前の時代は終わる―正社員の「働き方改革」のこれから

基礎研REPORT(冊子版) 2016年10月号

松浦 民恵

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

本稿では、働き方改革の背景と今後の流れについて考えてみたい。なお、「働き方」という言葉は多様な意味を包含して用いられることが多いが、本稿では特に正社員に焦点を当て、「長時間労働を抑制しようとする取組」として捉えることとしたい。

1――働き方改革の3つの背景

三つ目の政府のコミットについて、最近の動きを概観すると、2015年4月には「労働基準法等の一部を改正する法律案」が第189回国会に提出された。この法案は、継続審議となっているが、「長時間労働抑制策等」(月60時間超の割増賃金50%に対する中小企業への猶予の撤廃、企業の時季指定による年休付与義務の創設等)と「多様で柔軟な働き方の実現」(フレックスタイム制の弾力化、企画業務型裁量労働制の対象業務の追加、「高度プロフェッショナル」に対する労働時間規制の適用除外・健康確保規制等)に関する改正内容が盛り込まれており、企業の労働時間制度に少なからぬ影響を及ぼす法案だといえる。

また、一億総活躍国民会議が公表した「ニッポン一億総活躍プラン」(2016年6月2日閣議決定)でも、働き方改革は一億総活躍社会の実現に向けた横断的課題として位置づけられ、法規制(下請代金法1、独占禁止法2)の執行の強化、労働基準法の36協定における時間外労働規制の在り方の再検討等が提言されている。

さらに、2016年8月の安倍総理の記者会見においては、長時間労働の是正に向けた強い決意が表明され、新たに「働き方改革実現会議」を開催し、年度内を目途に「働き方改革」の具体的な実行計画を取りまとめる予定であることが公表された。

2――働き方改革はどこに向かうのか

1|働き方改革の潮流~移行と多元化

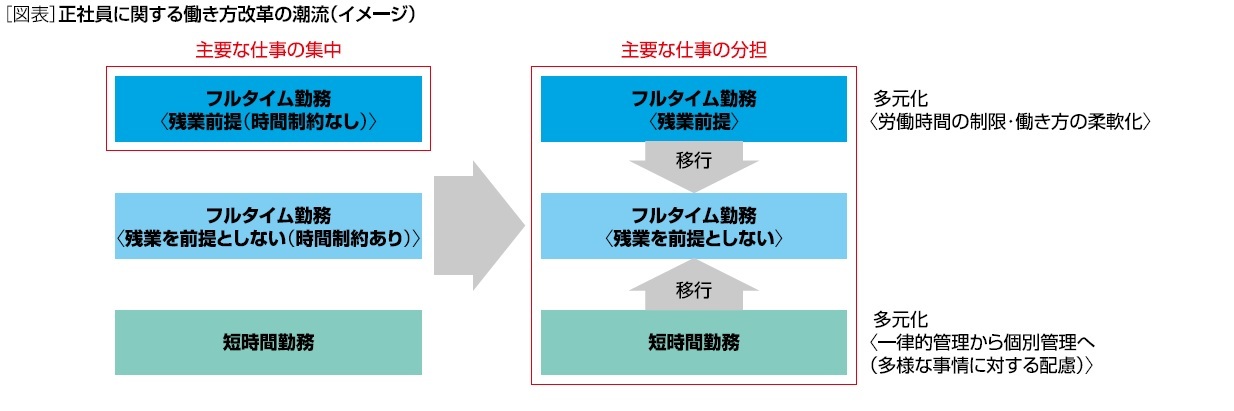

働き方改革が進めば、従来一般的だとされてきた残業を前提とする(時間制約のない)フルタイム勤務は、全体としては残業を前提としない(時間制約のある)フルタイム勤務の方向に向かうはずである。ただ、働き方改革の推進度合いは企業や職場によって変わってくる。また、働き方改革をどこまで推進できるかは、職種や時期によっても左右される。長時間労働の抑制の程度にバラツキが生じるという意味で、フルタイム勤務者の働き方は、長時間残業から残業なしの間で多元化するだろう。

一方、一時的な事情(育児等)による短時間勤務は、もともと、いずれはフルタイム勤務に復帰することが想定されている。このようなケースにおいて、短時間勤務の利用が長期化することは、短時間勤務者のキャリア形成にマイナスの影響を及ぼし、フルタイムへの復帰を難しくする面もある。このため、企業は、短時間勤務の期間上限までの利用を所与のものとするのではなく、制度利用に当たって、キャリア形成への影響も含めた制度利用のメリット・デメリットを考慮することを、社員に求めるようになるであろう。また、短時間勤務者が抱える事情はさまざまであり、そもそも一律的な短時間勤務の適用が実態にそぐわない面もある。短時間勤務者が増加するほど、企業としては、短時間勤務者への一律的な配慮から、個別事情に合わせた配慮へと転換し、さらには可能な範囲でのフルタイム勤務への復帰や、夕方や夜のシフト勤務への部分的な配置等を求める方向に向かうことになろう。結果として、一時的な短時間勤務者についても、全体としては残業を前提としないフルタイム勤務へと移行していく流れとなるが、短時間勤務者の個別事情には配慮されるという意味で、短時間勤務者の働き方も、それぞれの事情によって多元化することになるだろう3。

このように、働き方改革によって、働き方が残業を前提としないフルタイム勤務に移行していけば(多元化を伴うので、全てが移行するわけではないが)、従来は残業を前提とするフルタイム勤務者に集中しがちであった責任や負担の大きい主要な仕事が、残業を前提としないフルタイム勤務者や短時間勤務者に分散することも期待される。

2|働き方改革の今後に向けて

残業を前提とするフルタイム勤務から、残業を前提としないフルタイム勤務への移行は、企業が、実際にどのような業務が削減されているか、業務の削減によって社員の人材育成や意欲にどのような影響を及ぼしているかを、慎重に見極めながら進める必要がある。労働時間が削減されても、それが社員の人材育成や意欲にマイナスの影響をもたらす形で行われれば、中長期的にはむしろ生産性が低下することになりかねないからである。

短時間勤務から残業を前提としないフルタイム勤務への移行については、特に一時的な短時間勤務の場合、制度設計の段階からフルタイム勤務への復帰をどう図るかという点を考慮しておく必要がある。あくまでもフルタイム勤務への復帰を前提とするのであれば、短時間勤務の利用期間の延長は、特に慎重に検討する必要があるだろう。

企業が短時間勤務者をフルタイム勤務に復帰させようとするのは、採用時から期待する役割に合わせて行ってきた教育等の初期投資の回収、採用時から想定されている処遇に合わせた活躍を実現させようとするためである。このように、働き方が採用時の期待に紐付けられるのは、社員の多様な働き方へのニーズに対応するという面では、むしろ逆の動きのようにもみえる。にもかかわらず、やはりフルタイム勤務への復帰が前提とされる傾向が強いのは、処遇変更が下方硬直的であり、かつ、途中段階では変更がなかなか難しいことも関係している。社員の多様な働き方へのニーズにどう対応するかは、働き方に合わせた処遇変更とセットで、今後、検討の俎上にのぼってくる可能性があるだろう。

残業を前提としないフルタイム勤務への移行については、残業を前提とするフルタイム勤務、短時間勤務のどちらからの場合についても、いずれインセンティブや処遇の見直しが必要な段階に入ってくると考えられる。つまり、労働時間の制限や働き方の柔軟化による働き方改革の次の段階として、インセンティブや処遇という人事管理政策の見直しが問われることになる。さらにいうと、働き方改革は経営戦略にもかかわるものである。働き方改革をより実効的に進めていくためには、人事管理政策、さらには経営戦略へと、改革の射程を広げていく必要がある4。

(2016年10月07日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

松浦 民恵

松浦 民恵のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/04/07 | 「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて | 松浦 民恵 | 基礎研マンスリー |

| 2017/02/20 | 「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて | 松浦 民恵 | 基礎研レポート |

| 2016/12/07 | 「130万円の壁」を巡る誤解-2016年10月からの適用要件拡大の意味を正しく理解する | 松浦 民恵 | 基礎研マンスリー |

| 2016/11/17 | 再び注目される副業-人事実務からみた課題と方向性 | 松浦 民恵 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【残業があたり前の時代は終わる―正社員の「働き方改革」のこれから】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

残業があたり前の時代は終わる―正社員の「働き方改革」のこれからのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!