- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 育児・介護休業法等改正のポイント(介護関係)

コラム

2016年06月17日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

さる2016年3月29日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立した。このなかには20本程度に及ぶ法律の改正が含まれているが、特に仕事と育児・介護の両立支援に関する改正部分については、2017年1日1日1の施行に向けて、あらゆる企業で就業規則等の改定が必要となる。そこで、この改正内容を育児関係・介護関係の2回に分けて解説することとしたい。まず今回は、改正内容が多岐にわたる介護関係について説明する(育児関係については7月に発信予定)。

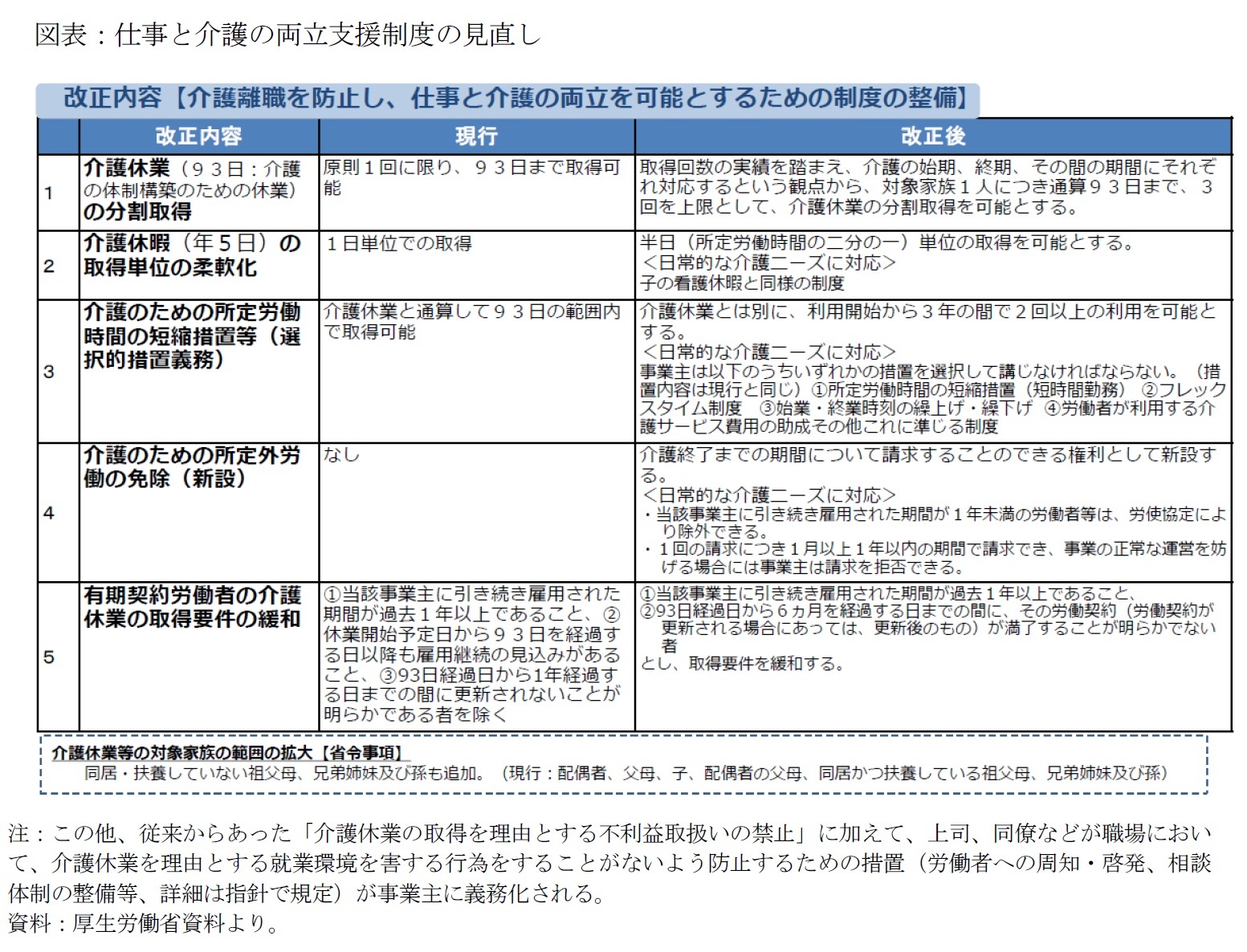

育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)における介護関係の主な改正内容は図表の通りである。介護休業(93日)については、対象家族1人につき「常時介護を必要とする状態ごとに1回」だったのが、3回を上限として分割取得が認められることになった。もともと介護休業は、長い介護を全うするための休業ではなく、仕事と介護の両立体制を構築するための休業、あるいは看取りのための休業として法制化されたものである。今回の改正により、たとえば(1)突然の入院等により最初に介護に直面した時期、(2)要介護者が退院して在宅介護をスタートさせる時期、(3)要介護者の状況が悪化して施設介護に移行する時期など、仕事と介護の両立体制を組み直さなければならないタイミング毎に、分割して休業を取得することが可能となる。

介護休暇(年5日、要介護者が2人以上の場合は年10日)はこれまで1日単位の取得となっていたが、改正により、半日単位の取得が可能となる。仕事と介護の両立においては、ケアマネジャー等とのコミュニケーションが重要なポイントとなるが、ケアマネジャー等との打合せのために休暇を取得する場合、まる1日の休暇を5回取得するよりも、半日の休暇を10回取得できるほうが効果的だという介護者の声に応えた見直しだといえる。

また、介護のための選択的措置義務(短時間勤務、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、介護サービス費用の助成等から事業主が選択)については、従来は介護休業と通算して93日までだったが、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で、少なくとも2回以上の利用(申し出)が認められることになった。さらに、介護終了までの期間について、労働者が所定外労働の免除を請求できる権利が新設されたことも注目される(ただし、請求期間等について一定の制約はある)。これらはいずれも日常的な介護ニーズへの対応を念頭に置いたものであり、先が見えない介護期間を、できる限り普段通り働きながら、仕事と介護を両立していくことを支援するための改正だといえよう。

有期契約労働者については、これまで(1)雇用期間1年以上、(2)93日以降の雇用継続見込み、(3)93日~1年までに労働契約が更新されないことが明らかでないこと、が介護休業の取得要件となっており、特に(2)がネックとなって取得できないケースが問題視されていた。改正後は、(2)が削除され、(3)も「93日~6ヵ月までの間に、労働契約満了が明らかでない」に緩和された。

また、介護休業等の対象家族については、従来「配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫」であったが、改正により、「祖父母、兄弟姉妹及び孫」の条件が緩和され、同居・扶養していない場合も対象に含められることになった。これにより、祖父母、兄弟姉妹及び孫の遠距離介護に関しても、介護休業等が取得できることになる。

育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)における介護関係の主な改正内容は図表の通りである。介護休業(93日)については、対象家族1人につき「常時介護を必要とする状態ごとに1回」だったのが、3回を上限として分割取得が認められることになった。もともと介護休業は、長い介護を全うするための休業ではなく、仕事と介護の両立体制を構築するための休業、あるいは看取りのための休業として法制化されたものである。今回の改正により、たとえば(1)突然の入院等により最初に介護に直面した時期、(2)要介護者が退院して在宅介護をスタートさせる時期、(3)要介護者の状況が悪化して施設介護に移行する時期など、仕事と介護の両立体制を組み直さなければならないタイミング毎に、分割して休業を取得することが可能となる。

介護休暇(年5日、要介護者が2人以上の場合は年10日)はこれまで1日単位の取得となっていたが、改正により、半日単位の取得が可能となる。仕事と介護の両立においては、ケアマネジャー等とのコミュニケーションが重要なポイントとなるが、ケアマネジャー等との打合せのために休暇を取得する場合、まる1日の休暇を5回取得するよりも、半日の休暇を10回取得できるほうが効果的だという介護者の声に応えた見直しだといえる。

また、介護のための選択的措置義務(短時間勤務、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、介護サービス費用の助成等から事業主が選択)については、従来は介護休業と通算して93日までだったが、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で、少なくとも2回以上の利用(申し出)が認められることになった。さらに、介護終了までの期間について、労働者が所定外労働の免除を請求できる権利が新設されたことも注目される(ただし、請求期間等について一定の制約はある)。これらはいずれも日常的な介護ニーズへの対応を念頭に置いたものであり、先が見えない介護期間を、できる限り普段通り働きながら、仕事と介護を両立していくことを支援するための改正だといえよう。

有期契約労働者については、これまで(1)雇用期間1年以上、(2)93日以降の雇用継続見込み、(3)93日~1年までに労働契約が更新されないことが明らかでないこと、が介護休業の取得要件となっており、特に(2)がネックとなって取得できないケースが問題視されていた。改正後は、(2)が削除され、(3)も「93日~6ヵ月までの間に、労働契約満了が明らかでない」に緩和された。

また、介護休業等の対象家族については、従来「配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫」であったが、改正により、「祖父母、兄弟姉妹及び孫」の条件が緩和され、同居・扶養していない場合も対象に含められることになった。これにより、祖父母、兄弟姉妹及び孫の遠距離介護に関しても、介護休業等が取得できることになる。

なお、介護休業等の対象となる「常時介護を必要とする状態」については、介護休業が法制化されたのが介護保険制度創設前であったという経緯もあり、介護保険上の要介護認定と連動していない。具体的には、日常生活動作における介助の必要性、問題行動の程度によって、「常時介護を必要とする状態」かどうかが判断されることになっている(厚生労働省「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」(平成7年婦発第277号・職発第696号)2)。また、この「常時介護を必要とする状態」に関する判断基準については、厚生労働省に2016年5月に設置された研究会3において、現在の状況に合わせた見直しが検討されており、この検討の動向についても注視する必要がある。

1 法定の介護休業期間中に雇用保険から給付される介護休業給付については、2016年8月に休業前賃金の67%に引き上げられる(現行は40%)。

2 詳細については、以下のURLを参照されたい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html

3 介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準に関する研究会。

1 法定の介護休業期間中に雇用保険から給付される介護休業給付については、2016年8月に休業前賃金の67%に引き上げられる(現行は40%)。

2 詳細については、以下のURLを参照されたい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html

3 介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準に関する研究会。

(2016年06月17日「研究員の眼」)

松浦 民恵

松浦 民恵のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/04/07 | 「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて | 松浦 民恵 | 基礎研マンスリー |

| 2017/02/20 | 「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて | 松浦 民恵 | 基礎研レポート |

| 2016/12/07 | 「130万円の壁」を巡る誤解-2016年10月からの適用要件拡大の意味を正しく理解する | 松浦 民恵 | 基礎研マンスリー |

| 2016/11/17 | 再び注目される副業-人事実務からみた課題と方向性 | 松浦 民恵 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口 -

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【育児・介護休業法等改正のポイント(介護関係)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

育児・介護休業法等改正のポイント(介護関係)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!