- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 上司が部下の「介護離職」を止めるためには-介護に突然直面したケースの「初動」について考える

上司が部下の「介護離職」を止めるためには-介護に突然直面したケースの「初動」について考える

松浦 民恵

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

社員の介護離職を防ぐうえで、上司が担う役割は大きい。特に、部下が突然介護に直面したケースでは、部下・上司ともにパニックになり、冷静かつ最適な対応をとれず、介護離職にまでつながってしまうことが懸念される。

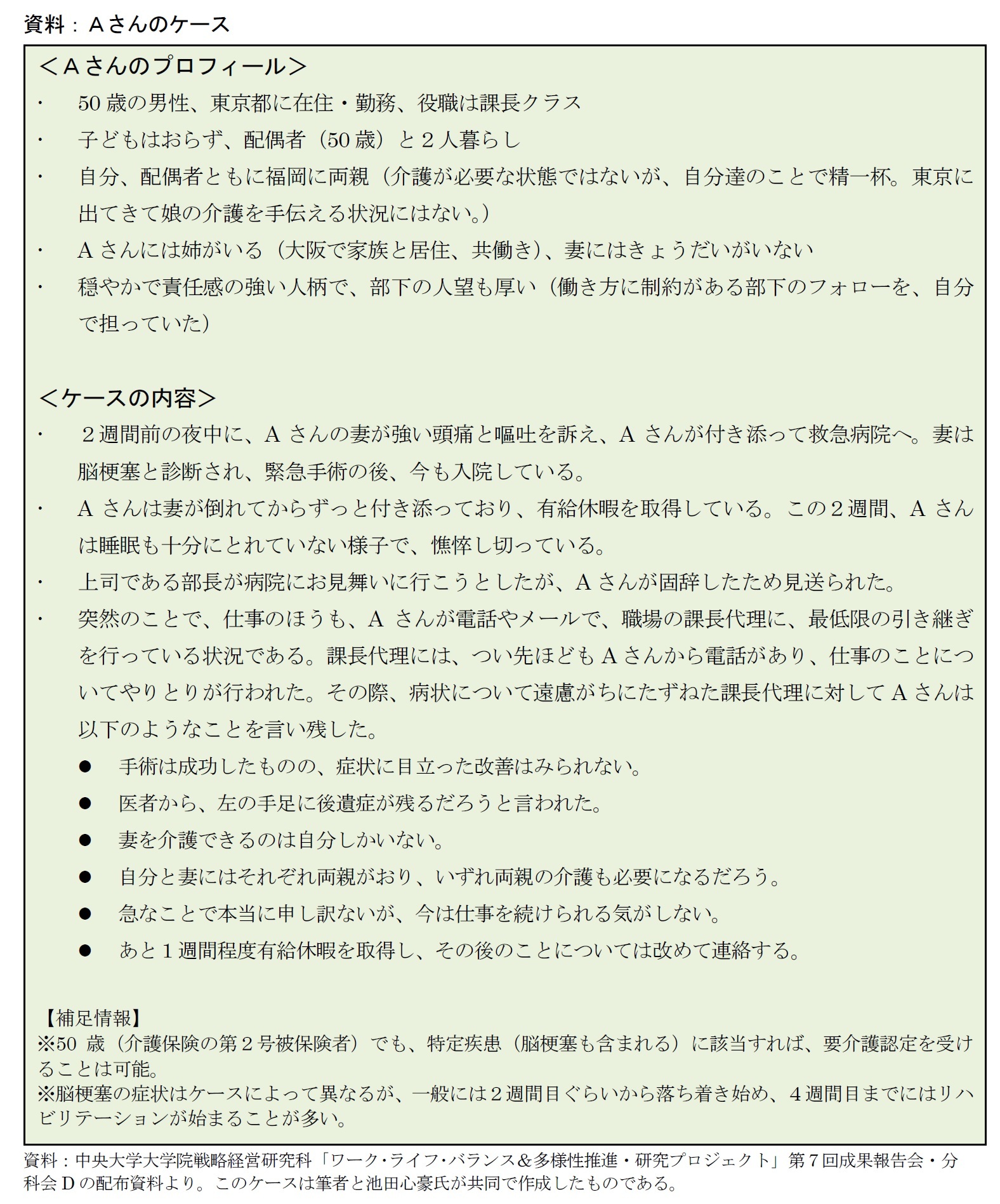

去る2015年11月20日に、中央大学大学院戦略経営研究科「ワーク・ライフ・バランス&多様性推進・研究プロジェクト」(代表:佐藤博樹氏(中央大学教授))の第7回成果報告会が開催され、前半の参加型分科会で、筆者は池田心豪氏(労働政策研究・研修機構副主任研究員)とともに分科会D「仕事と介護の両立支援を『加速』する~効果的なコミュニケーションの方法」を担当した。このなかでは、突然介護に直面したという「Aさん」のケースを用いて、Aさんの離職を防ぐためにどのような対応が必要かについて、参加者に考えて頂いた。

本稿では、上司である部長の立場に焦点を当て、Aさんという部下に対して、上司がどのような対応をとればAさんの離職を防ぐことができるかについて、分科会での議論のポイントを紹介しながら考えてみたい。

■目次

1――部下の介護離職の抑制に向けた上司の役割

2――突然介護に直面したAさんのケースにおける上司の対応

1――部下の介護離職の抑制に向けた上司の役割

社員の介護離職を防ぐうえで、上司が担う役割は大きい。では、部下の介護離職を止めるためには、上司がどのように対応すればよいのだろうか。家族のケアということで共通する育児と比べて、介護は、「部下が事実を明かさない限り、上司が把握しにくい」という難しさがある。また、必要な対応の内容が、育児以上に「多様かつ不透明である」という点も、仕事と介護の両立を難しくする要因となっている。このため介護は、親等の容体の急変、事故等によって、突然直面するというケースも決して珍しくはない。

部下の介護を把握しにくいという問題については、上司が、部下が介護のことについて話しやすい職場の雰囲気をつくることが重要である。たとえば上司自身が親等の介護や介護リスクを抱えていれば、それを何かの折に自ら話したりすることで、部下も自分のケースについて話しやすくなるだろう。部下が介護を担っていることに対して支援したい気持ちがあり、そのことによって一方的に仕事の割り当てを変更したり、評価を下げたりすることは決してないということを表明することも、部下が介護に直面していることを話す後押しになると考えられる。なお、たとえ話しやすい職場であったとしても、長時間残業が恒常化していれば、部下がこの職場で仕事と介護を両立することは不可能だと考え、介護の話を切り出せないままに離職に至る懸念がある。もしもこのような職場であれば、介護との両立などで時間制約のある部下が働き続けられるように、働き方改革を行う必要がある。

介護の多様さや不透明さに関しては、個別のケースごとに対応を検討するしかないが、特に留意すべきは、部下が突然介護に直面したケースへの対応である。突然のケースについては、部下・上司ともにパニックになり、冷静かつ最適な対応をとれず、介護離職にまでつながってしまうことが特に懸念されよう。

さて、去る2015年11月20日に、中央大学大学院戦略経営研究科「ワーク・ライフ・バランス&多様性推進・研究プロジェクト」(代表:佐藤博樹氏(中央大学教授))の第7回成果報告会が開催され、前半の参加型分科会で、筆者は池田心豪氏(労働政策研究・研修機構副主任研究員)とともに分科会D「仕事と介護の両立支援を『加速』する~効果的なコミュニケーションの方法」を担当した。このなかでは、突然介護に直面したという「Aさん」のケースを用いて、Aさんの離職を防ぐためにどのような対応が必要かを、ケースのなかの部長、課長代理、人事それぞれの立場から、企業の人事担当者を中心とする参加者に考えて頂いた。この分科会での議論は興味深く、筆者自身の気付きにもなった。

本稿では、上司である部長の立場に焦点を当て、Aさんという部下に対して、上司がどのような対応をとればAさんの離職を防ぐことができるかについて、分科会での議論のポイントを紹介しながら考えてみたい1。

1 本稿の執筆にあたっては、佐藤博樹氏、池田心豪氏から有益なアドバイスを頂いた。ここに記してお礼申し上げたい。

(2016年02月15日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

松浦 民恵

松浦 民恵のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/04/07 | 「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて | 松浦 民恵 | 基礎研マンスリー |

| 2017/02/20 | 「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて | 松浦 民恵 | 基礎研レポート |

| 2016/12/07 | 「130万円の壁」を巡る誤解-2016年10月からの適用要件拡大の意味を正しく理解する | 松浦 民恵 | 基礎研マンスリー |

| 2016/11/17 | 再び注目される副業-人事実務からみた課題と方向性 | 松浦 民恵 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【上司が部下の「介護離職」を止めるためには-介護に突然直面したケースの「初動」について考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

上司が部下の「介護離職」を止めるためには-介護に突然直面したケースの「初動」について考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!