- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 通貨スワップ市場の変動要因について考える-通貨スワップの市場環境が与えるヘッジコストへの影響

2016年10月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――各資金市場における流動性の観点

2013年末あたりから「信用リスク以外のテーマ」でスワップ・スプレッドが推移してきた可能性が高いことを指摘したが、2013年末は米国市場において資産買取額の縮小(いわゆる「テーパリング」)を始まった時期と一致する。つまり、米国における金融引き締め予想から、米国の金融機関において米ドル調達サイドに対する米ドル資金の貸出スタンスに変化が生じた可能性がある。

各資金市場における金融機関の貸出スタンスに関するストレス状況を測る手段として、本稿ではスワップレート13とOvernight Index Swap(OIS)14のスプレッド(Swap/OISスプレッド:「スワップレート」-「OIS」)を採用する。例えば、3ヶ月に関する資金取引を行う場合、信用リスクに問題がなかったとしても、何かしらの問題により3ヶ月の資金調達が難しい環境になれば、流動性に起因するストレスを織り込む形で、3ヶ月LIBORとOISのスプレッドは開いていくことになる。スワップレートは一定期間においてLIBORと交換するときの固定金利なので、Swap/OISスプレッドは、スワップの取引期間におけるLIBORによる貸出に関する将来のストレス予想を含んでいるものと考えられる。そこで、通貨スワップ市場は米ドルLIBORと円LIBORを交換する取引であるため、米ドルの資金市場における貸出スタンスと円の資金市場における貸出スタンスの違いに関する測度を、米ドル資金市場と円資金市場におけるSwap/OISスプレッドに関する差分(Swap/OISスプレッド差分:「米ドルSwap/OISスプレッド」-「円Swap/OISスプレッド」)で表現しようという意図である。

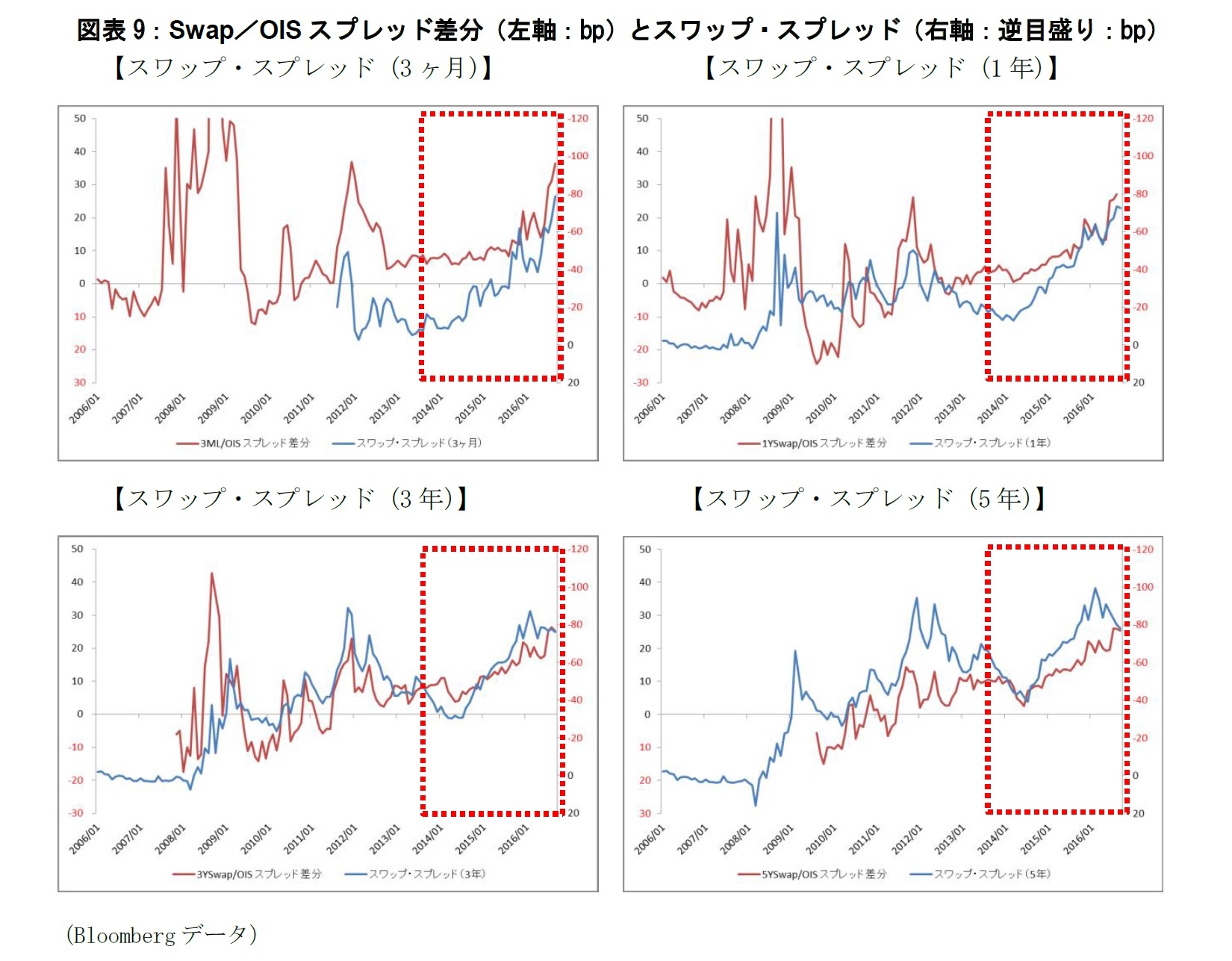

図表9はスワップ・スプレッド(3ヶ月、1年、3年、5年)と各年限のSwap/OISスプレッド差分を並べたものである。全般的にSwap/OISスプレッド差分とスワップ・スプレッドはある程度の連動性でもって推移してきたことが分かる。特に、米国では2013年春のバーナンキショック辺りからテーパリングを意識しながら推移することになり、Swap/OISスプレッドは縮小から徐々に拡大方向に転換している。一方で、日本では同時期に量的・質的金融緩和政策の導入もあって、Swap/OISスプレッドは縮小傾向であった。その結果、Swap/OISスプレッド差分は、2013年中盤以降は上昇傾向であり、スワップ・スプレッドの動きと連動性があるように見える。

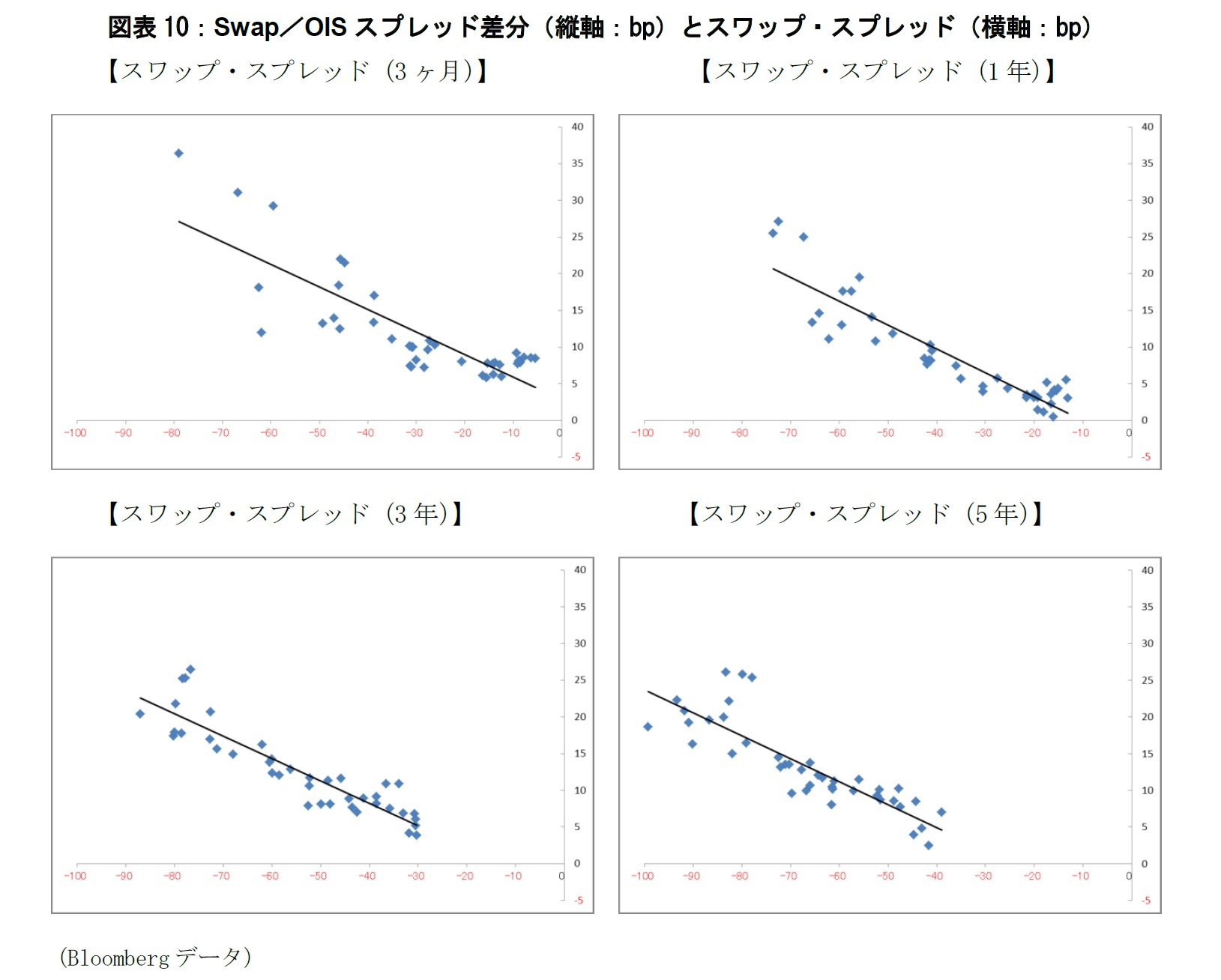

また、図表10はバーナンキショック以降にあたる2013年5月末から直近の2016年9月末までのデータに関して、Swap/OISスプレッド差分とスワップ・スプレッドの散布図を示している。この期間において、Swap/OISスプレッド差分とスワップ・スプレッドの連動性が高いことが分かる。

米国と日本における金融政策の方向性の違いにより、2013年中盤以降は各市場における金融機関の貸出スタンスに違いが生じたのではないかと思われる。その結果として、米ドル調達サイドから見て、流動性に関するコストがスワップ・スプレッドにアドオンされるようになったものと思われる。この観点から見ると、日米の金融政策の方向性の違いが続く限りにおいて、スワップ・スプレッドがゼロに回帰することはなく、これからもマイナス圏を推移する可能性が高いことになる。

各資金市場における金融機関の貸出スタンスに関するストレス状況を測る手段として、本稿ではスワップレート13とOvernight Index Swap(OIS)14のスプレッド(Swap/OISスプレッド:「スワップレート」-「OIS」)を採用する。例えば、3ヶ月に関する資金取引を行う場合、信用リスクに問題がなかったとしても、何かしらの問題により3ヶ月の資金調達が難しい環境になれば、流動性に起因するストレスを織り込む形で、3ヶ月LIBORとOISのスプレッドは開いていくことになる。スワップレートは一定期間においてLIBORと交換するときの固定金利なので、Swap/OISスプレッドは、スワップの取引期間におけるLIBORによる貸出に関する将来のストレス予想を含んでいるものと考えられる。そこで、通貨スワップ市場は米ドルLIBORと円LIBORを交換する取引であるため、米ドルの資金市場における貸出スタンスと円の資金市場における貸出スタンスの違いに関する測度を、米ドル資金市場と円資金市場におけるSwap/OISスプレッドに関する差分(Swap/OISスプレッド差分:「米ドルSwap/OISスプレッド」-「円Swap/OISスプレッド」)で表現しようという意図である。

図表9はスワップ・スプレッド(3ヶ月、1年、3年、5年)と各年限のSwap/OISスプレッド差分を並べたものである。全般的にSwap/OISスプレッド差分とスワップ・スプレッドはある程度の連動性でもって推移してきたことが分かる。特に、米国では2013年春のバーナンキショック辺りからテーパリングを意識しながら推移することになり、Swap/OISスプレッドは縮小から徐々に拡大方向に転換している。一方で、日本では同時期に量的・質的金融緩和政策の導入もあって、Swap/OISスプレッドは縮小傾向であった。その結果、Swap/OISスプレッド差分は、2013年中盤以降は上昇傾向であり、スワップ・スプレッドの動きと連動性があるように見える。

また、図表10はバーナンキショック以降にあたる2013年5月末から直近の2016年9月末までのデータに関して、Swap/OISスプレッド差分とスワップ・スプレッドの散布図を示している。この期間において、Swap/OISスプレッド差分とスワップ・スプレッドの連動性が高いことが分かる。

米国と日本における金融政策の方向性の違いにより、2013年中盤以降は各市場における金融機関の貸出スタンスに違いが生じたのではないかと思われる。その結果として、米ドル調達サイドから見て、流動性に関するコストがスワップ・スプレッドにアドオンされるようになったものと思われる。この観点から見ると、日米の金融政策の方向性の違いが続く限りにおいて、スワップ・スプレッドがゼロに回帰することはなく、これからもマイナス圏を推移する可能性が高いことになる。

また、金融機関の貸出スタンスに影響したものとして、金融政策の方向性の違いだけではなく、金融規制(レバレッジ比率やMMF規制)の影響も指摘されている15。

レバレッジ比率は、バーゼルIIIの中で議論されている規制の一つであり、規制対象となる金融機関のレバレッジの拡大に制約をかけるものである。レバレッジ比率では、通貨スワップ等の為替リスクを含む(特に1年以上の)デリバティブに対する規制面の負担が金利デリバティブなどと比較して厳しく、元本の交換を伴う通貨スワップのようなバランスシートを使った取引に対して一定の制約かかる。また、米国では大手金融機関のレバレッジ比率に関する規制を相対的に厳しくする方向で議論が進められている。よって、米国の大手金融機関がレバレッジ比率を維持または高めようとするならば、通貨スワップを取り組む際に、金融規制によるバランスシートへの制約(分母)に対して資本(分子)を積む必要がある。そのため、米ドル調達サイドの調達ニーズに応えるためには、規制上の資本調達に関する一定のコストを取引相手に徴求する必要も出てくるものと考えられる。

レバレッジ比率は、バーゼルIIIの中で議論されている規制の一つであり、規制対象となる金融機関のレバレッジの拡大に制約をかけるものである。レバレッジ比率では、通貨スワップ等の為替リスクを含む(特に1年以上の)デリバティブに対する規制面の負担が金利デリバティブなどと比較して厳しく、元本の交換を伴う通貨スワップのようなバランスシートを使った取引に対して一定の制約かかる。また、米国では大手金融機関のレバレッジ比率に関する規制を相対的に厳しくする方向で議論が進められている。よって、米国の大手金融機関がレバレッジ比率を維持または高めようとするならば、通貨スワップを取り組む際に、金融規制によるバランスシートへの制約(分母)に対して資本(分子)を積む必要がある。そのため、米ドル調達サイドの調達ニーズに応えるためには、規制上の資本調達に関する一定のコストを取引相手に徴求する必要も出てくるものと考えられる。

13 円のスワップレートの原資産は6ヶ月LIBORであり、本来であれば通貨スワップに合わせて、3ヶ月LIBORを原資産とするスワップレートに調整するべきだが、本稿ではその調整を行っていない。

14 OISは無担保コールO/N(日本)やFFレート(米国)と一定期間について交換する固定金利を指す。一般的にデリバティブ市場ではOISが無リスク金利であると考えられている。

15 “Covered interest parity lost: understanding the cross-currency basis”(BIS, 2016年)、「グローバルな為替スワップ市場の動向について」(日本銀行, 2016年)、「金融機関のドル資金調達と金融規制改革の影響」(日本銀行, 2016年)など。

(2016年10月19日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月07日

保険会社の再建・破綻処理における実務基準の市中協議(欧州)-欧州保険協会からの意見 -

2025年10月07日

株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ -

2025年10月07日

投資部門別売買動向(25年9月)~事業法人は52カ月連続買い越し~ -

2025年10月07日

基礎研REPORT(冊子版)10月号[vol.343] -

2025年10月07日

Infocalendar -│まぐろ類漁獲量(2021年)[10月10日はマグロの日]

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【通貨スワップ市場の変動要因について考える-通貨スワップの市場環境が与えるヘッジコストへの影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

通貨スワップ市場の変動要因について考える-通貨スワップの市場環境が与えるヘッジコストへの影響のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!