- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 医薬品・医療機器の現状 2015年度総まとめ

医薬品・医療機器の現状 2015年度総まとめ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

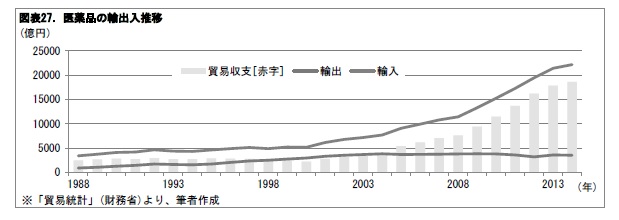

近年、日本では、医薬品の貿易赤字が拡大している。1980年代末からの貿易額の推移を見ると、2000年代初めまでは、輸入・輸出とも微増となり、貿易収支の赤字額はほぼ横這いで推移していた。しかし、その後、輸出は横這いとなる一方、輸入は増加し、貿易収支の赤字額は拡大している。

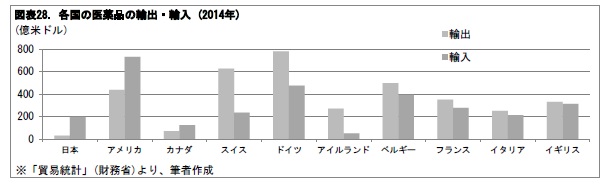

一見すると、このことは日本の製薬メーカーの競争力の低下を表しているように見える。しかし、製薬業界は日本も含めてグローバル化が進み、輸出入が、単純にその国のメーカーの競争力を表さなくなっていることに注意すべきである。製薬産業に限らず、グローバル企業は、租税負担の小さい国に製造拠点を置き、そこで作られた商品を世界中に拡販する戦略をとる傾向がある。アメリカでも同様の傾向が見られ、医薬品は貿易赤字となっている。一方、スイス、ドイツ、アイルランド等のヨーロッパ諸国では、医薬品の輸出が輸入よりも大きい貿易黒字の状態となっている。

ただし、貿易赤字が続くと、国内の製薬産業の空洞化を招くという懸念には注意が必要であろう。特に近年、抗体医薬については、各医薬品メーカーの生産の伸びが目覚しい。抗体医薬は、開発のために培養棟などの大規模なインフラが必要であるため、一旦空洞化が進むと、その流れを元に戻すことは難しいものと考えられる。

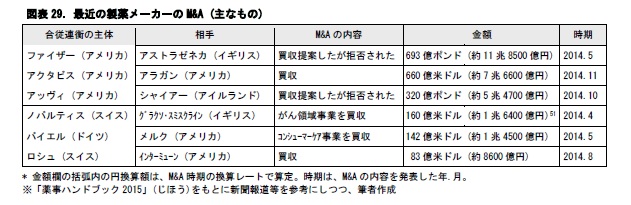

(3)医薬品業界の合従連衡

研究開発競争が激化しつつある医薬品業界では、革新的な製薬技術の確保や、化合物ライブラリーの充実を図るために、国際的にM&A等の合従連衡の動きも激しくなっている。これまでは、日本の医薬品メーカーに見られる動きは限定的であった。しかし、今後、日本でも後発薬への切り替えが進み、医薬品の開発競争は更に激しさを増すことが考えられる。それに応じて、医薬品メーカー間での合従連衡の動きも高まるものと考えられる。

医薬品業界では、年間1000億円を超える売上げとなる大ヒット商品のことを、「ブロックバスター」と呼んでいる。医薬品メーカーでは、自社のブロックバスターの医薬品の販売動向しだいで、経営が大きく左右されることが多い。例えば、ブロックバスターの医薬品販売で業績が大きく伸びたり、その医薬品の特許期間が切れて販売が減少し、業績が落ち込んだり、といった具合である。日本が成長戦略の1つとして、製薬事業を掲げていくためには、アカデミアを含めた研究開発の環境や、抗体医薬等の創薬インフラの整備を図り、医薬品メーカーの革新的な研究開発を促すことが必要と考えられる。

3―― 医薬分業

1|医薬分業の経緯

日本では1974年に、中央社会保険医療協議会(中医協)が、診療報酬のうち処方箋料を引き上げる52答申を政府に対して行い、これにより医薬分業が動き出した。法令上は、1874年に明治政府が「医制」(医療法や医師法の原型と言われる。) を制定した際に、医薬分業の考え方が盛り込まれていた。その後1889年には「薬品営業並薬品取扱規則」が公布された。しかし、医師からの反対の結果、同規則の附則で医師の自己調剤が認められたことから、実質的に医薬分業は行われてこなかった。

2|医薬分業の目的と、その進捗

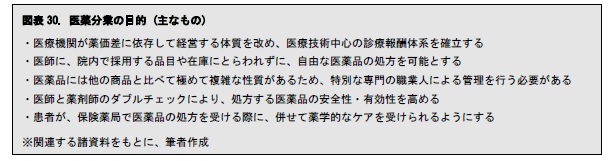

医薬分業には、次に示すようないくつかの目的がある。

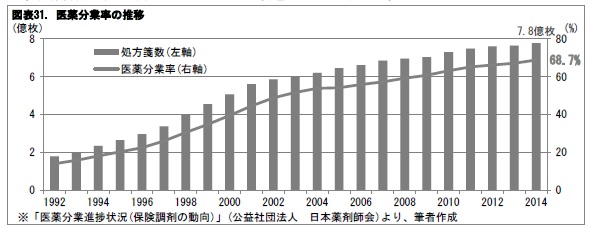

医師の出す処方箋の数は年々増加し、2014年には7.8億枚となっている。外来で処方箋を受け取った患者のうち院外の保険薬局で調剤を受けた割合を表す、医薬分業率53も徐々に上昇して68.7%となっている。医薬分業は、40年以上をかけてかなり浸透してきたと言える。

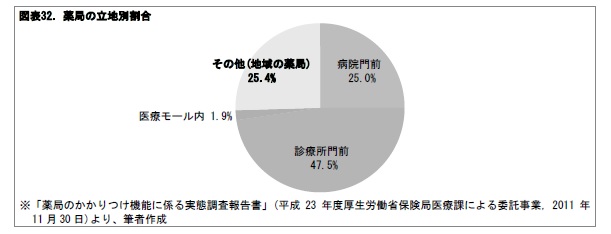

しかし、保険薬局を立地別に見てみると、7割以上が病院・診療所の門前にある。これらは「門前薬局」と呼ばれている。その中には、特定の医療機関から発行される処方箋を集中的に取り扱う「マンツーマン薬局」が多いものと考えられる。一方で、地域に根ざした薬局は、25%程度にとどまっている。医薬分業は、処方箋の数など形の上では進んできた。しかし、保険薬局の立地など、実質的には、進捗は道半ばの状態にあると見ることができよう。

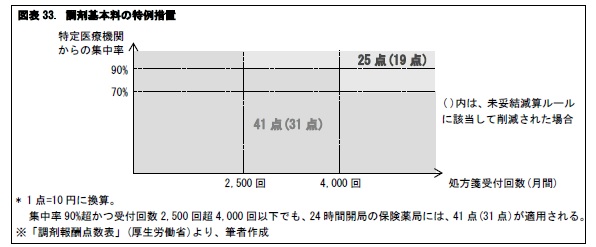

医薬分業において、保険薬局には、複数の病院から処方された患者の薬をまとめて管理する機能が求められている。これに応じて、調剤報酬において、特定の医療機関からの処方箋による調剤の割合が一定率以上に集中している場合に、調剤基本料が削減される、との特例措置が設けられている54。

今後、地域包括ケアシステムの構築により在宅医療が進む中で、薬局についても地域医療に即した形への役割の変化が求められるものと考えられる。現在の門前薬局やマンツーマン薬局を、どのように地域医療に組み込んでいくかが、大きな検討要素となろう。

52 従来の10点を50点に引き上げた。1点は10円に換算されるため、従来の100円から500円に引き上げられたことになる。

53 処方箋枚数を投薬対象数で除して計算される率を指す。ここで、投薬対象数は、医科診療(入院外)と歯科診療の診療実日数に、実績投薬率を乗じて算出する。

54 調剤報酬のうちの、基準調剤加算についても、特定の医療機関からの処方箋による調剤の割合が一定率以上に集中している場合、加算が制限される取扱いとなっている。

(2016年06月28日「ニッセイ基礎研所報」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医薬品・医療機器の現状 2015年度総まとめ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医薬品・医療機器の現状 2015年度総まとめのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!