- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 医薬品・医療機器の現状 2015年度総まとめ

医薬品・医療機器の現状 2015年度総まとめ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

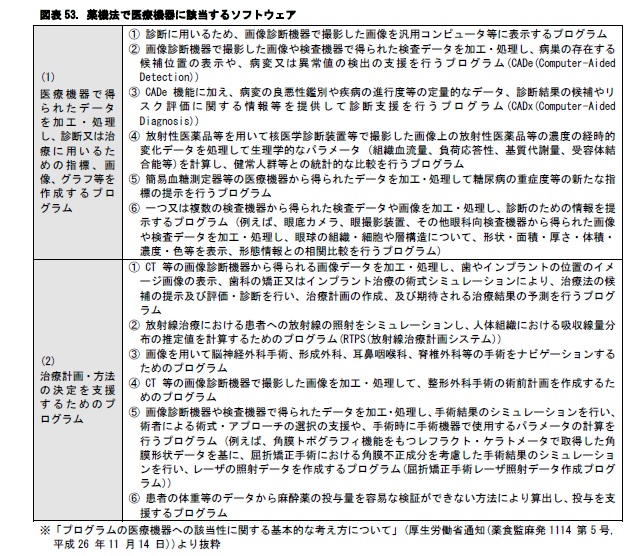

2014年の薬機法施行により、新たにソフトウェアが、医療機器として規制の対象とされることとなった。従来、ソフトウェアは単独では法律の規制対象とならず、ハードウェアに組み込まれることで規制されてきた。今後は、医療用ソフトウェアを開発する事業者にも、製品の安全性確保や、品質の維持が求められることとなる。具体的には、次の図表に示すソフトウェアが対象となる。

3|コンビネーション製品開発と、メディカル・テクノロジーへの取組み

近年、医薬品と、医療機器である体内留置デバイスを組み合わせた治療が増えている。これは、「コンビネーション製品」と呼ばれている。コンビネーション製品に対しては、厚生労働省より取扱いの通知76が発出され、ガイドラインの整備も始まっている。

こうした新たな治療方法の開発においては、医薬品、医療機器と、医療サービスを一体として整備する必要がある。そのためには、アカデミアやメーカーでの研究・開発や、医療機関等の医療の現場だけではなく、このような製品・サービスを広く社会に認知してもらうことも重要となろう。例えば、一般向けに、新たな治療方法を擬似体験することができる機会を設けることも必要と考えられる。

海外では、「メディカル・テクノロジー」として、医薬品・医療機器と医療サービスの総合的な技術開発が進められている。日本でも成長戦略の一つとして、その開発に向けた取組みが期待される。

76 「コンビネーション製品の承認申請における取扱いについて」(厚生労働省, 薬食審査発1024第2号, 薬食機参発1024第1号, 薬食安発1024第9号, 薬食監麻発1024第15号, 平成26年10月24日)

7―― おわりに~私見

<1> 医療費削減は、医薬品・医療機器の費用の節減と、他の制度改革を並行して実施すべき

近年大きな費用増加を示している医薬品・医療機器の分野で効率化を図り、費用節減を進める必要があることに異論はない。ただし、医療費に占める医薬品・医療機器費の割合は30%程度に過ぎない。医療費削減には、医科診療分野の制度改革を含めたトータルな取組みが必要と考えられる。

<2> 医薬品・医療機器の費用に関する統計データを整備すべき

今後、医薬品・医療機器の費用の節減状況を確認したり、医薬品等の産業育成を図るために、統計データの整備が不可欠となろう。例えば、新薬と後発薬の使用状況の違い、出来高払いとDPCの包括払いとの医薬品処方状況の差異など、詳細情報を統計の形式で把握可能とすべきと考えられる。

<3> 更なるメーカーとアカデミアの協業促進により、オープン・イノベーションの進展を図るべき

充実した化合物ライブラリー確保の困難性、作用機序の複雑化、承認審査の厳格化など、新薬開発の難易度は上がっている。アカデミアの基礎研究とメーカーの開発研究の間を取り持つ人材の育成を官民学で進めるなど、オープン・イノベーションを進展させる必要があるものと考えられる。

<4> 医薬分業を進め、かかりつけ薬局の整備を図り、薬剤師の薬歴管理・服薬指導を充実させるべき

今後、実質的な医薬分業を進め、全国5.7万の保険薬局をかかりつけ薬局として整備することが在宅医療にとって不可欠となろう。保険薬局の薬剤師は、調剤だけではなく、薬歴管理・服薬指導を充実させて、地域住民のセルフメディケーションをサポートする役割を果たすべきと考えられる。

<5> 在宅医療における見守り活動において、多職種間の情報連携ソフトウェアを充実させるべき

今後、高齢患者が増加する中で、残薬問題等の服薬関連の問題が注目されるものと考えられる。在宅医療における患者の見守り活動において、多職種間の情報連携がサービス提供の基礎となる。そのためのソフトウェアを開発して連携の円滑化を図り、活動の有効性を高めるべきと考えられる。

医療・介護の問題は、関連する領域の幅が広く、検討すべき課題内容が奥深いことが一般的である。その中でも医薬品・医療機器の問題は、関係者が多く、内容が複雑なものとなる傾向がある。しかし、医薬品・医療機器の分野は、グローバルに激しい競争が進んでおり、医療費削減のみならず、今後の日本の成長戦略としても重要な分野と位置づけられる。

その動向には、引き続き、注意していく必要があるものと考えられる。

(2016年06月28日「ニッセイ基礎研所報」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医薬品・医療機器の現状 2015年度総まとめ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医薬品・医療機器の現状 2015年度総まとめのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!