- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- ジェロントロジー「教育」の行方

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

このようにジェロントロジーに関する「社会教育」の機会は存在する一方で、そもそもの「学校教育」においてジェロントロジーに関する教育が進んでいるかと言えば、答えは「NO」だ。大学に絞って話を進めれば、ジェロントロジーを「体系的」に学べる大学は、桜美林大学と東京大学の2校しかない2。桜美林大学は日本で初めてジェロントロジー関連の学位を授与し始めた大学で、当時の東京都老人総合研究所(現在の東京都健康長寿医療センター研究所)の研究者達が教授陣となって、大学院国際学研究科内に「老人学専攻修士課程」を2002年に設置した。また2004年には博士後期課程を増設した(2008年には老年学研究科へ改称されている)。東京大学では日本生命他の寄付によって2006年に設置された「総括プロジェクト機構ジェロントロジー寄付研究部門」(現在の高齢社会総合研究機構に継承)が中心となって、2008年から大学3-4年生及び修士課程の学生を対象にした「学部横断ジェロントロジー教育講座」が開始され、2014年からはジェロントロジーのリーディング大学院3も創設された。ジェロントロジーを学んだことを示す学位を得るには、いずれかの大学に行くしかないのが現状である。

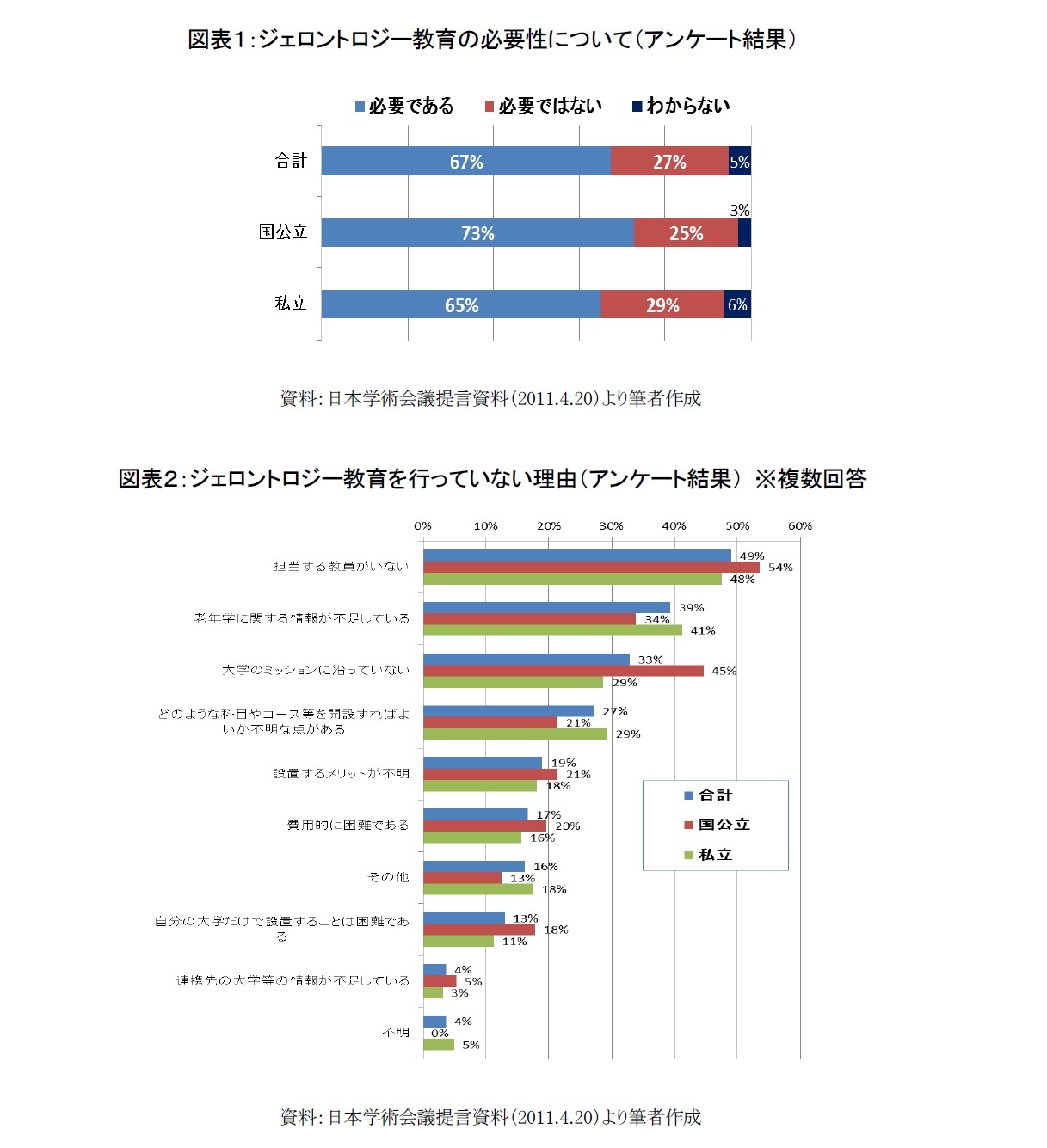

では、大学にとってジェロントロジー教育が必要ではない(ニーズがない)かと言えば、そうでもない。日本学術会議が2010年に全国の大学751校を対象にしたアンケート調査4によれば(アンケートの回答があった大学は361校:国公立106校、私立255校)、3分の2(67%)の大学が、ジェロントロジー教育を「必要」と回答している(図表1)。ではなぜジェロントロジー教育を行っていないのかその理由を尋ねると、「担当する教員がいない」が最も多く、「ジェロントロジーに関する情報が不足している」が次に多い(図表2)。

前述のとおり、「人」がいない、「情報」が少ないということが問題としてある。前者の「人」がいない、という回答には、ジェロントロジー全体を語れる人が少ないということに加えて、高齢者及び高齢社会に精通した教員を束ねる学際的チームが作れないということも含まれていると想像する。確かにジェロントロジー、つまり高齢者や高齢社会のことを体系的に指導するには、医学、生物学、心理学、社会学、福祉学、経済学、政治学、行政学、建築学、工学など、あらゆる専門分野の「知」が必要になる。そうした「知」(人・情報)を集めるためには、まずは東京大学に見られるような「学部横断型の教育プログラム」が一策になると考える。それでも足りない専門分野があるとすれば、自身の大学の垣根を越えて近隣の大学と連携するなかで「大学間連携の教育プログラム」を開発することも可能性としてあるのではないかと考える。ただ、こうしたことを推進するコーディネーター的役割を果たす人が必要である。その人がいなければ話は始まらない。同時にそのコーディネーターが孤立無援にならないように支援する組織も必要となろう。この点、前述した米国のAGHEのような、日本におけるジェロントロジー教育を司る機関(例えば、「日本ジェロントロジー教育協会」のようなイメージ)が創設されると理想的である。“言うは易し、行うは難し”のことではあるが、現代社会に必要とされている「知識」を、未来を支える「学生」に伝えることは社会の重要な役割であろう。ぜひ、今の若者が日本の確かな未来を創造していくために、ジェロントロジー教育が多くの大学で展開されていくことを大いに期待したい。

1 前田展弘「高齢社会検定試験の薦め ~現代社会に不可欠な基礎知識の習得を~」(ニッセイ基礎研・研究員の眼、2013.5.15)

http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=40735

2 特定の学部や専攻の中に「科目」(高齢社会論など)として、ジェロントロジーの一部の内容を伝える教育は多くの大学で実施されている。

3 文部科学省リーディング大学院プログラム「活力ある超高齢社会を共創するグローバル・リーダー養成プログラム:Graduate Program in Gerontology : Global Leadership Initiative for an Age-Friendly Society(GLAFS)」を指す

4 調査実施主体は日本学術会議内に設置された「持続可能な長寿社会に資する学術コミュニティ構築委員会」

5 塚田典子「日本大学大学院グローバル・ビジネス研究科経営学修士課程における老年学講座の取り組み」(平成21年度総合福祉研究 特集号)より引用

(2016年02月15日「研究員の眼」)

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任

前田 展弘 (まえだ のぶひろ)

研究・専門分野

ジェロントロジー(高齢社会総合研究学)、超高齢社会・市場、高齢者就労問題、ライフデザイン、高齢者のQOL/well-being

03-3512-1878

- 2004年 :ニッセイ基礎研究所入社

2009年度~ :東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員

2022年度~ :東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員

2021年度~ :慶応義塾大学ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター 訪問研究員

2023年度 :早稲田大学Life Redesign College(人生100年時代の大学)講師

内閣官房「一億総活躍社会(意見交換会)」招聘(2015年度)

厚生労働省「生涯現役地域づくり普及促進事業有識者委員会」委員長(2024年度)

財務省財務総合政策研究所「高齢社会における選択と集中に関する研究会」委員(2013年度)、「企業の投資戦略に関する研究会」招聘(2016年度)

東京都「東京のグランドデザイン検討委員会」招聘(2015年度)

神奈川県「かながわ人生100歳時代ネットワーク/生涯現役マルチライフ推進プロジェクト」代表(2017-19年度)

生協総研「2050研究会(2050年未来社会構想)」委員(2013-14、16-18年度)

全労済協会「2025年の生活保障と日本社会の構想研究会」委員(2014-15年度)

一般社団法人未来社会共創センター 理事(全体事業統括担当、2020年度~)

一般社団法人定年後研究所 理事(2018-19年度)

【資格】 高齢社会エキスパート(総合)※特別認定者、MBA 他

前田 展弘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/07 | 日本の高齢社会対策の行方-高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2025/02/13 | 日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

| 2023/08/08 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2023/07/19 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ジェロントロジー「教育」の行方】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ジェロントロジー「教育」の行方のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!