- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 実質賃金プラス転化へのハードル-名目賃金の下振れと物価の上振れ

2024年04月12日

● 実質賃金プラス転化へのハードル-名目賃金の下振れと物価の上振れ

(2024年の春闘賃上げ率は33年ぶりの5%台へ)

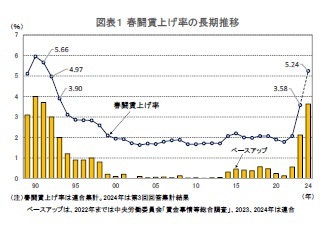

春闘賃上げ率は2023年に3.58%(連合集計ベース)と2022年の2.07%から大幅に上昇した後、2024年にはさらに高まることが確実となっている。連合が4/4に公表した「2024春季生活闘争 第3回回答集計結果」によれば、2024年の平均賃上げ率は5.24%となった。賃上げ率が相対的に低い中小企業は妥結時期が遅いため、集計が進めば全体の水準は若干下がることが見込まれるが、最終集計でも5%を上回れば1991年(5.66%)以来33年ぶりの高水準となる(図表1)。

春闘賃上げ率は2023年に3.58%(連合集計ベース)と2022年の2.07%から大幅に上昇した後、2024年にはさらに高まることが確実となっている。連合が4/4に公表した「2024春季生活闘争 第3回回答集計結果」によれば、2024年の平均賃上げ率は5.24%となった。賃上げ率が相対的に低い中小企業は妥結時期が遅いため、集計が進めば全体の水準は若干下がることが見込まれるが、最終集計でも5%を上回れば1991年(5.66%)以来33年ぶりの高水準となる(図表1)。

春闘賃上げ率が高水準となる中で、名目賃金を消費者物価で割り引いた実質賃金上昇率は2022年4月から2024年2月まで、23ヵ月連続で前年比マイナスとなっている。筆者は1年前の2023年4月時点で実質賃金上昇率は2023年度後半にプラスに転じると予想していたが、2024年2月の実質賃金上昇率は前年比▲1.3%(速報値)となっており、2023年度中にプラス転化する可能性はほぼなくなった。

春闘賃上げ率が高水準となる中で、名目賃金を消費者物価で割り引いた実質賃金上昇率は2022年4月から2024年2月まで、23ヵ月連続で前年比マイナスとなっている。筆者は1年前の2023年4月時点で実質賃金上昇率は2023年度後半にプラスに転じると予想していたが、2024年2月の実質賃金上昇率は前年比▲1.3%(速報値)となっており、2023年度中にプラス転化する可能性はほぼなくなった。実質賃金上昇率のプラス転化が想定よりも遅れているのは、名目賃金の見通しが下振れる一方、消費者物価の見通しが上振れているためである。本稿では、名目賃金下振れ、消費者物価上振れの理由を確認した上で、実質賃金上昇率のプラス転化時期を改めて考える。

(毎年1月に断層が生じる毎月勤労統計)

2023年の春闘賃上げ率は30年ぶりの高さとなったが、名目賃金(一人当たり現金給与総額)は、2023年4-6月期が前年比2.0%、7-9月期が同0.9%、10-12月期が同1.0%と低い伸びにとどまっている。

2023年の春闘賃上げ率は30年ぶりの高さとなったが、名目賃金(一人当たり現金給与総額)は、2023年4-6月期が前年比2.0%、7-9月期が同0.9%、10-12月期が同1.0%と低い伸びにとどまっている。

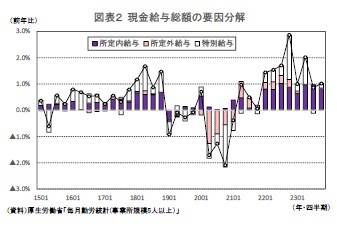

2023年の春闘でベースアップが前年よりも1%以上高まり、2%程度となったにもかかわらず、2023年度の所定内給与が2022年度と同程度の前年比1%台前半の低い伸びにとどまっていることがその主因である。生産活動の停滞を反映し、所定外給与が低迷していることも賃金の伸びを抑制している(図表2)。

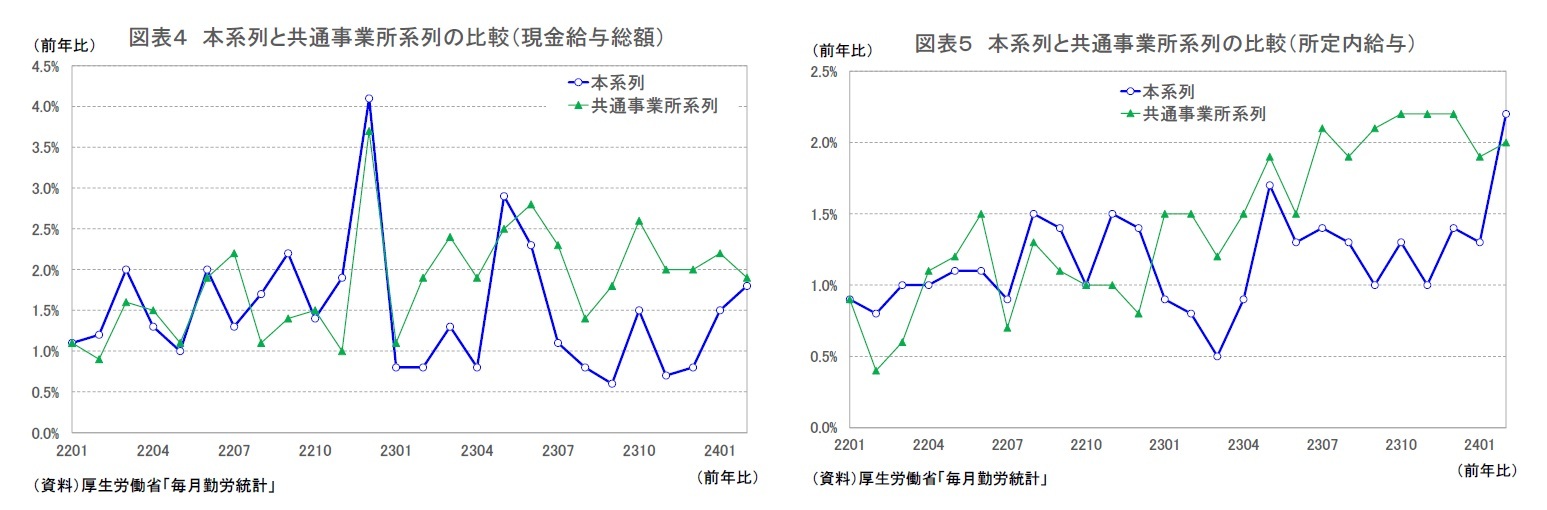

2023年の春闘でベースアップが前年よりも1%以上高まり、2%程度となったにもかかわらず、2023年度の所定内給与が2022年度と同程度の前年比1%台前半の低い伸びにとどまっていることがその主因である。生産活動の停滞を反映し、所定外給与が低迷していることも賃金の伸びを抑制している(図表2)。毎月勤労統計の賃金上昇率を見る際には、サンプル入替えやベンチマーク更新の影響を考慮する必要がある。毎月勤労統計は、毎年1 月のサンプル入替え(30 人以上規模の事業所について、全体の3 分の1ずつ調査対象事業所を入れ替える)に加え、数年に一度、「経済センサス-基礎調査」等の結果(産業・規模別の労働者数)を反映させるベンチマーク更新を行う。2018年1月にサンプルの入替え方式が総入替えから部分入替えに切り替えられた際に、それまで行われていた遡及改訂が行われなくなったため、前年12月と当年1月の間には断層が生じやすくなっている。

2022年1月はサンプル入替えとベンチマーク更新(ベンチマークは2016年)が同時に実施され、新ベースの現金給与総額は旧ベースよりも1,065円(新旧差0.4%)高くなっていた。サンプル入替えによる影響が1,689円(新旧差0.6%)、ベンチマーク更新による影響が▲624円(新旧差▲0.2%)である。

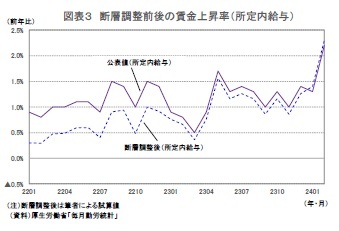

2023年1月はサンプル入替えのみが実施され、新ベースの現金給与総額は旧ベースよりも547円(新旧差0.1%)高くなった。現金給与総額よりも安定的な動きをする所定内給与についてサンプル入替え・ベンチマーク更新による断層を確認すると、2022年1月が1,286円(新旧差0.5%)、2023年1月が353円(新旧差0.1%)となっていた。2023年1月のサンプル入替えによる断層は比較的小さかったが、2022年1月の断層が大きかったことが、2022年と2023年の賃金上昇率を比較した場合、2023年が低めに見える一因になっていると考えられる。所定内給与は公表値では2022年と2023年で伸び率がほとんど変わらないが、断層調整後の伸び率は2022年から2023年にかけて明確に高まっている(図表3)。

2023年1月はサンプル入替えのみが実施され、新ベースの現金給与総額は旧ベースよりも547円(新旧差0.1%)高くなった。現金給与総額よりも安定的な動きをする所定内給与についてサンプル入替え・ベンチマーク更新による断層を確認すると、2022年1月が1,286円(新旧差0.5%)、2023年1月が353円(新旧差0.1%)となっていた。2023年1月のサンプル入替えによる断層は比較的小さかったが、2022年1月の断層が大きかったことが、2022年と2023年の賃金上昇率を比較した場合、2023年が低めに見える一因になっていると考えられる。所定内給与は公表値では2022年と2023年で伸び率がほとんど変わらないが、断層調整後の伸び率は2022年から2023年にかけて明確に高まっている(図表3)。

しかし、共通事業所はサンプル数が少ないため、必ずしも労働市場全体の賃金動向を表しているとはいえない。また、1つの月について、1年前と比較するか1年後と比較するかで集計対象となる事業所が異なる、事業所規模間でサンプルに偏りがある、参考系列は2016 年からしか存在しない、季節調整値がないため異なる月同士の比較ができない、といった問題がある。なによりも、共通事業所系列は実質賃金上昇率が公表されていないため、実質賃金のプラス転化時期を議論するのに適した系列とはいえない1。

1 『毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討会』の報告書では、「共通事業所の定義が、当月と前年同月との両方に回答した事業所というものであるために、比較対象が前年か翌年かの違いで、1つの月に2つの賃金額が生じることになり、各月の賃金額が1つに定まらないという性格に加え、事業所群が月ごとに異なるものとなることから、現行の定義では、統計メーカーとしての立場から、時系列比較可能な指標を作成することは不可能である。」としている。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-toukei_127023_00002.html

1 『毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討会』の報告書では、「共通事業所の定義が、当月と前年同月との両方に回答した事業所というものであるために、比較対象が前年か翌年かの違いで、1つの月に2つの賃金額が生じることになり、各月の賃金額が1つに定まらないという性格に加え、事業所群が月ごとに異なるものとなることから、現行の定義では、統計メーカーとしての立場から、時系列比較可能な指標を作成することは不可能である。」としている。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-toukei_127023_00002.html

(ベンチマーク更新時の公表方法変更に問題)

2024年1月はサンプル入替えと2022年1月以来2年ぶりのベンチマーク更新(ベンチマークは2021年)が同時に実施された。サンプル入替え・ベンチマーク更新前後の賃金を比較すると、新ベースの現金給与総額は旧ベースよりも6,662円(新旧差2.4%)高くなった。このうち、サンプル入替えによる影響が▲427円(新旧差▲0.2%)、ベンチマーク更新による影響が7,089円(新旧差2.4%)である。

厚生労働省は、これまではベンチマーク更新時の賃金について、ベンチマーク更新の影響を含めた伸び率を公表していたが、今回はベンチマーク更新の影響を取り除いた伸び率を公表することとした。このため、2024年1月の賃金上昇率の断層はサンプル入替えによる影響(現金給与総額▲0.2%、所定内給与▲0.1%)だけとなった。

2024年1月はサンプル入替えと2022年1月以来2年ぶりのベンチマーク更新(ベンチマークは2021年)が同時に実施された。サンプル入替え・ベンチマーク更新前後の賃金を比較すると、新ベースの現金給与総額は旧ベースよりも6,662円(新旧差2.4%)高くなった。このうち、サンプル入替えによる影響が▲427円(新旧差▲0.2%)、ベンチマーク更新による影響が7,089円(新旧差2.4%)である。

厚生労働省は、これまではベンチマーク更新時の賃金について、ベンチマーク更新の影響を含めた伸び率を公表していたが、今回はベンチマーク更新の影響を取り除いた伸び率を公表することとした。このため、2024年1月の賃金上昇率の断層はサンプル入替えによる影響(現金給与総額▲0.2%、所定内給与▲0.1%)だけとなった。

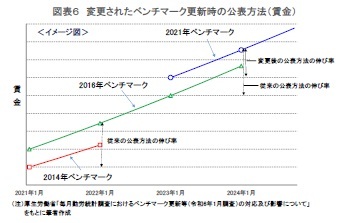

厚生労働省は賃金上昇率に関するベンチマーク更新時の公表方法を変更したが、過去の賃金上昇率は遡及改訂していない。このため、2018年1月、2022年1月のベンチマーク更新後の上昇率にはベンチマーク更新の影響が含まれるが、2024年1月以降の上昇率にはベンチマーク更新の影響が含まれておらず、統計として一貫性が欠けるものとなっている(図表6)。

厚生労働省は賃金上昇率に関するベンチマーク更新時の公表方法を変更したが、過去の賃金上昇率は遡及改訂していない。このため、2018年1月、2022年1月のベンチマーク更新後の上昇率にはベンチマーク更新の影響が含まれるが、2024年1月以降の上昇率にはベンチマーク更新の影響が含まれておらず、統計として一貫性が欠けるものとなっている(図表6)。また、2024年1月以降、賃金指数はベンチマーク更新の影響が含まれるのに対し、前年比上昇率は前年分のベンチマーク更新後の参考値をもとに計算するため、指数と前年比との間の不整合が生じている。たとえば、2024年1月の現金給与総額の前年比は公表値では1.5%だが、指数から前年比を計算すると3.8%となる。経済統計を利用する際には、異なる時期の指数水準を比較することによってその間の変動率を計算することも多い。指数と変動率との間の不整合は統計利用者の混乱を招きかねない。

毎月勤労統計の賃金データは、遡及改訂しないことを原則としている。しかし、重要なことは遡及改訂によって過去の数値が変わったとしても、その時点で最新の情報に基づいたより実態に近いと考えられる時系列データを提供することである。ベンチマーク更新やサンプル入替えによる断層を同一基準で調整した上で、過去に遡ってデータを改訂することが望ましいと筆者は考える。

(パート比率の上昇が賃金上昇率を押し下げ)

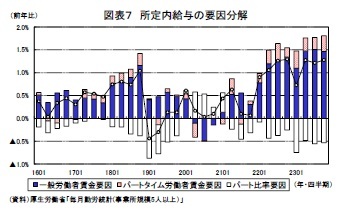

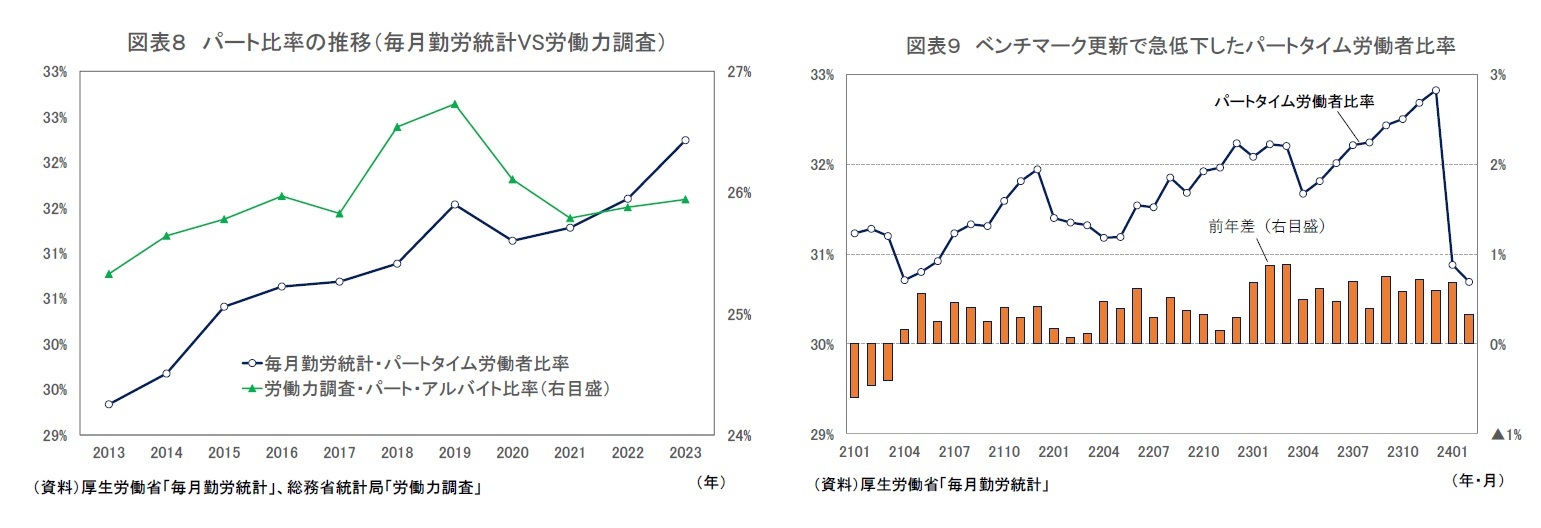

2023年度の所定内給与は伸び悩んだが、春闘の結果との連動性が高い一般労働者の所定内給与は2023年度入り後、前年比1%台後半で推移し、2023年春闘のベースアップ(2%程度)と同程度の伸びとなっている。また、労働需給の引き締まりを反映し、パートタイム労働者の所定内給与は一般労働者を上回る伸びとなっている。

2023年度の所定内給与は伸び悩んだが、春闘の結果との連動性が高い一般労働者の所定内給与は2023年度入り後、前年比1%台後半で推移し、2023年春闘のベースアップ(2%程度)と同程度の伸びとなっている。また、労働需給の引き締まりを反映し、パートタイム労働者の所定内給与は一般労働者を上回る伸びとなっている。

パートタイム労働者比率はベンチマーク更新の影響で、2023年12月の32.82%から2024年1月には30.88%へと急低下した(図表9)。パートタイム労働者比率は遡及改訂されないため、2021年4月以降、前年差でプラスが続いていることはこれまでと変わらない。また、2024年1月以降の前年差は前年分のベンチマーク更新後の参考値をもとに計算するため、パートタイム労働者比率の水準が大きく下がったにもかかわらず、前年差はプラスが維持されている4。しかし、ベンチマーク更新後のパートタイム労働者比率が大きく低下したことを踏まえれば、2023年以前の水準、前年差は過大となっていた可能性が高い。

2024年の春闘賃上げ率は33年ぶりの5%台、定期昇給分を除いたベースアップでみても3%台半ばの高水準となることが見込まれる。現時点では、2024年度の名目賃金上昇率は所定内給与の伸びが高まることを主因として、2023年度の前年比1%台半ば(見込値)から2024年度には3%台まで高まると予想している。ただし、2024年の賃金上昇率がサンプル入替えの影響で若干押し下げられている(現金給与総額▲0.2%、所定内給与▲0.1%)ことに加え、これまでと同様にパートタイム労働者比率の上昇によって平均賃金が押し下げられる傾向が2024年入り後も続いていることには注意が必要だ。パートタイム労働者比率の上昇が想定を上回った場合には、2023年度と同様に高い春闘賃上げ率にもかかわらず毎月勤労統計の賃金上昇率が伸び悩む可能性がある。

2 2024年2月(速報値)の所定内給与は前年比2.2%となったが、毎月勤労統計のパートタイム労働者比率は確報値で上方修正される傾向がある。このため、労働者全体の所定内給与は確報値で下方修正される可能性が高い。

3 労働力調査の雇用形態は勤め先の呼称によって区分されているのに対し、毎月勤労統計のパートタイム労働者は常用労働者のうち、(1)1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、(2)1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者、となっており、労働力調査のパート・アルバイトよりも範囲が広い。ただし、労働力調査のパート・アルバイトに派遣社員、契約社員、嘱託、その他を加えた非正規雇用比率を見ても、2022年が36.9%、2023年が37.0%とほぼ横ばいにとどまっている。

4 常用雇用指数は2024年1月以降、一般労働者が前年比で増加する一方、パートタイム労働者が減少しているにもかかわらず、パートタイム労働者比率は前年から上昇しており、両者が整合的な動きとなっていない。

2024年の春闘賃上げ率は33年ぶりの5%台、定期昇給分を除いたベースアップでみても3%台半ばの高水準となることが見込まれる。現時点では、2024年度の名目賃金上昇率は所定内給与の伸びが高まることを主因として、2023年度の前年比1%台半ば(見込値)から2024年度には3%台まで高まると予想している。ただし、2024年の賃金上昇率がサンプル入替えの影響で若干押し下げられている(現金給与総額▲0.2%、所定内給与▲0.1%)ことに加え、これまでと同様にパートタイム労働者比率の上昇によって平均賃金が押し下げられる傾向が2024年入り後も続いていることには注意が必要だ。パートタイム労働者比率の上昇が想定を上回った場合には、2023年度と同様に高い春闘賃上げ率にもかかわらず毎月勤労統計の賃金上昇率が伸び悩む可能性がある。

2 2024年2月(速報値)の所定内給与は前年比2.2%となったが、毎月勤労統計のパートタイム労働者比率は確報値で上方修正される傾向がある。このため、労働者全体の所定内給与は確報値で下方修正される可能性が高い。

3 労働力調査の雇用形態は勤め先の呼称によって区分されているのに対し、毎月勤労統計のパートタイム労働者は常用労働者のうち、(1)1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、(2)1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者、となっており、労働力調査のパート・アルバイトよりも範囲が広い。ただし、労働力調査のパート・アルバイトに派遣社員、契約社員、嘱託、その他を加えた非正規雇用比率を見ても、2022年が36.9%、2023年が37.0%とほぼ横ばいにとどまっている。

4 常用雇用指数は2024年1月以降、一般労働者が前年比で増加する一方、パートタイム労働者が減少しているにもかかわらず、パートタイム労働者比率は前年から上昇しており、両者が整合的な動きとなっていない。

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。

新着記事

-

2024年05月07日

今週のレポート・コラムまとめ【4/30-5/2発行分】 -

2024年05月02日

為替介入再開、既に連発か?~状況の整理と今後の注目ポイント -

2024年05月02日

米FOMC(24年5月)-予想通り、6会合連続で政策金利を据え置き。量的引締めペースの減速を決定 -

2024年05月01日

ユーロ圏消費者物価(24年4月)-総合指数は横ばい、コア指数は低下 -

2024年05月01日

ユーロ圏GDP(2024年1-3月期)-前期比0.3%、プラス成長に転じる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2024年04月02日

News Release

-

2024年02月19日

News Release

-

2023年07月03日

News Release

【実質賃金プラス転化へのハードル-名目賃金の下振れと物価の上振れ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

実質賃金プラス転化へのハードル-名目賃金の下振れと物価の上振れのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!