- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(7) 基礎利益、3利源、逆ざや-最初からこれだけ言えば充分だった?

日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(7) 基礎利益、3利源、逆ざや-最初からこれだけ言えば充分だった?

保険研究部 主任研究員 年金総合リサーチセンター・気候変動リサーチセンター兼任 安井 義浩

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

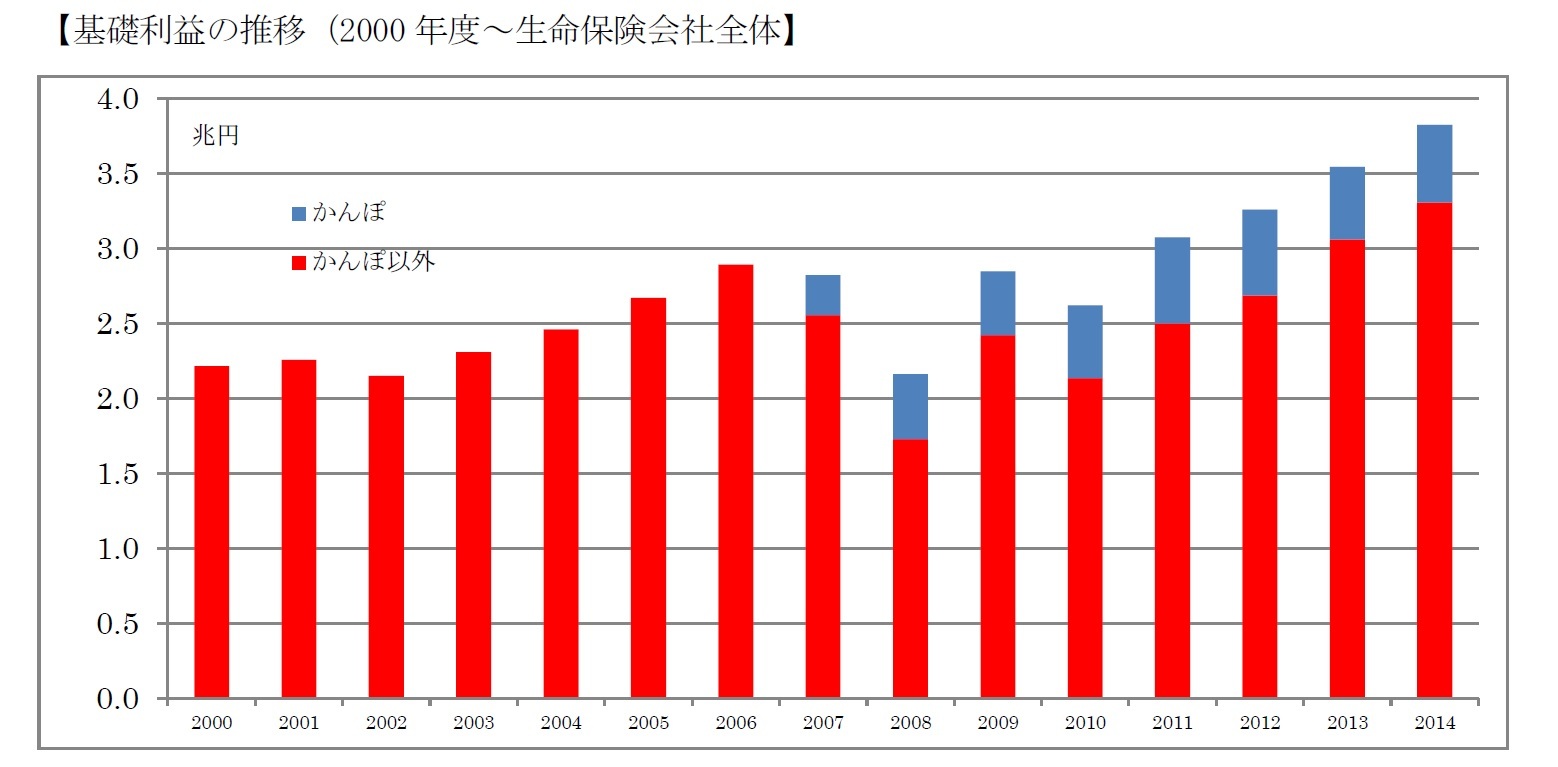

ディスクロージャーの充実の一環で、基礎利益が2000年度決算から、開示された。また一部の会社ではあるが、逆ざやが2000年度決算から、3利源は2005年度決算から開示されるようになった。

基礎利益は、生命保険業界全体としては近年増加している。昔からの国内社を一時期苦しめた逆ざやは、現時点では解消しているが、この低金利下で今後も予断を許さない。危険差益・費差は、医療分野も含めた実質的な保有契約の進展次第で、今後の動きにも注目したい。

■目次

1――生命保険会社のディスクロージャー等の変遷

2――基礎利益、逆ざや、3利源

1|開示された経緯

2|基礎利益

3|逆ざや

4|3利源

3――おわりに

1――生命保険会社のディスクロージャー等の変遷

1989 決算書類書式の一部変更(現在の損益計算書の様式の導入)

1996 保険業法の抜本的な大改正(ディスクロージャーの充実も含まれる)

1997 有価証券時価情報、リスク管理債権、ソルベンシーマージン比率(2001年度には内訳も開示)

1998 税効果会計の適用

2000 逆ざや(一部の会社)、基礎利益、実質純資産の開示

金融商品会計の適用

2004 年換算保険料の開示

2005 3利源開示(一部の会社)

というわけで、いまだ30年には満たない項目のいくつかについて、ふれてみる。

2――基礎利益、逆ざや、3利源

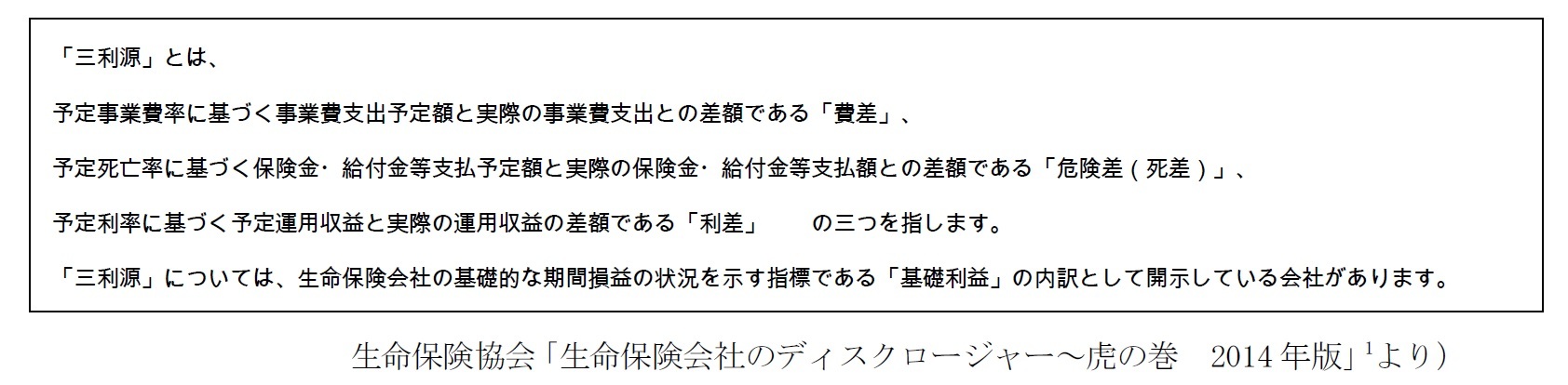

もともと、生命保険会社は保険料を決めるときに、上記のように、「予定事業費率」「予定死亡率(あるいは各種の疾病の発生率)」「予定利率」などを設定する。その際、保険会社が倒れては加入者全員が迷惑するので、ある程度余裕をもって(ということは高めの保険料を)決定するのが普通である。

その結果、どの利源もそれぞれ単独で剰余が発生するのが普通であった。さらに有配当保険の場合には、配当をかえすことによって、事後的に安い保険料で保障を提供できていることになる。

さて、先に資産運用の概要でもみたように、金利低下をはじめとして資産運用環境が厳しくなってくる3と、利差益の金額がどんどん小さくなっていった。生命保険会社は、配当の引き下げ、新規契約の予定利率の引き下げ(保険料値上げ)という方策により対応してきた4。しかし、(会社によって異なるとしても、1990年代前半だと思われるが、)ついに利差損、すなわち「逆ざや」になってきた。

3利源の金額の開示要求は以前からあったようだが、こうした状況下でいくつかの会社が、予定利率との比較で、資産運用が立ち行かなくなり破綻するなどしてくると、「自分の保険は大丈夫か?どこの会社が安全か?」という意味での開示要求はますます厳しくなった。特に2000年度には一挙に5社が経営破綻に陥るという大変な時期であって、残る伝統的な国内社は、収支状況に問題がないことを示す必要があった。

さてこのとき、というのは2000年度決算、からであるが、逆ざやを開示しつつ、3利源は開示せず合計のみを開示する、という方法がとられ、これを「基礎利益」と称した。これにより「確かに、逆ざやがありますが、それを補って余りある安定的な基礎収支があります。安心してください。」とアピールしたということだ。

その後、3利源や逆ざやの開示は、全生命保険会社にとって必須となったわけではない。しかし伝統的な国内社のうちいくつかは、2005年度から3利源の開示を始めた。それがどういう経緯か本当のところは知らないが、その時期、様々な事情で生命保険業界の信頼を回復する必要があったことにより、開示はその対応の一環だとも聞く。

以上の関係を、念のため、まとめておく。

損益計算書の経常利益 = 基礎利益 + キャピタル損益(有価証券売却損益・評価損益など)

+ 臨時損益(危険準備金増減や再保険収支など)

基礎利益(=3利源合計) = 費差益 + 危険差益 + 利差益(マイナスのとき逆ざや)

1 生命保険会社のディスクロージャー~虎の巻 2014年版http://www.seiho.or.jp/data/publication/tora/

2 国によっては、こうした基礎率や計算式を設定せず、多数のシナリオを用いた収支シミュレーションで、保険料を決定することもあると聞く。こうしたケースでは、そもそも3利源はわからないことになるが、ここではひとつの基本的な話をしている。

3 日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(5) 資産運用関係収支の推移http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=52464

4 日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(4) 経済環境と資産構成の推移 http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=52140

(2016年05月17日「基礎研レター」)

03-3512-1833

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

安井 義浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/07 | 保険会社の再建・破綻処理における実務基準の市中協議(欧州)-欧州保険協会からの意見 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/03 | 長期再保険事業のストレステスト(バミューダ)-バミューダ金融当局の評価結果の公表 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/05 | 保険会社のAIに関するガバナンス(欧州)-EIOPAから各国監督当局への意見の公表 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(7) 基礎利益、3利源、逆ざや-最初からこれだけ言えば充分だった?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(7) 基礎利益、3利源、逆ざや-最初からこれだけ言えば充分だった?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!