- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(4) 経済環境と資産構成の推移-超低金利とバブル崩壊後の株価の中で

日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(4) 経済環境と資産構成の推移-超低金利とバブル崩壊後の株価の中で

保険研究部 主任研究員 年金総合リサーチセンター・気候変動リサーチセンター兼任 安井 義浩

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

これまでに日本でいくつかの生命保険会社が倒れたのは、保険金支払いではなく、資産運用の方に原因がある。と言ってしまうと不正確で、資産運用サイドの人に叱られる。予定利率が高い保険料が過大に流入したために、市場の実勢と比較して資産運用が立ち行かなくなった(なりそうだった)、という意味で、両者のバランスが崩れたことが原因だったということだろう。

もっと正確にいうと、まず、保険料を決める段階で、資産運用により稼ぐと決心して割引いた部分がある。これを利率の意味では予定利率、金額の意味では予定利息、と称する。だから集めた保険料を資産運用することで、それ以上の収入を得なければならない(債券利息、貸付金利息、株式配当金、不動産賃貸料など)。それが実際にできなかった場合に問題となる。

もう一点難しいことは、生命保険契約は多くの場合、10~30年などの長期契約であり、その期間、毎月の保険料が変わらないものが主流、ということだ。すると、今決める予定利率は30年後などを見通したものでなければならず、もう変更はできない。そんなに長期の利率保証が可能なのだろうか。

仮に、1年毎に更新される契約であったり、毎年保険料を上げ下げしてよいなら、あとで予定利率の変更も可能である。しかし、生命保険の場合、別の難点があって、年齢が進むにつれて死亡率が急激に上がる(=保険料が急激に上がる)ことになるので、顧客にとって不便である。だから通常の個人向け保険においては、保険料が変動するのは一般的ではない。

さて今回は、そういう意味で生命保険会社に大きく影響する国内金利を筆頭に、他に代表的なものとして、株価・為替の推移をみて、その環境下でどのような資産運用をしてきたのかをみる。

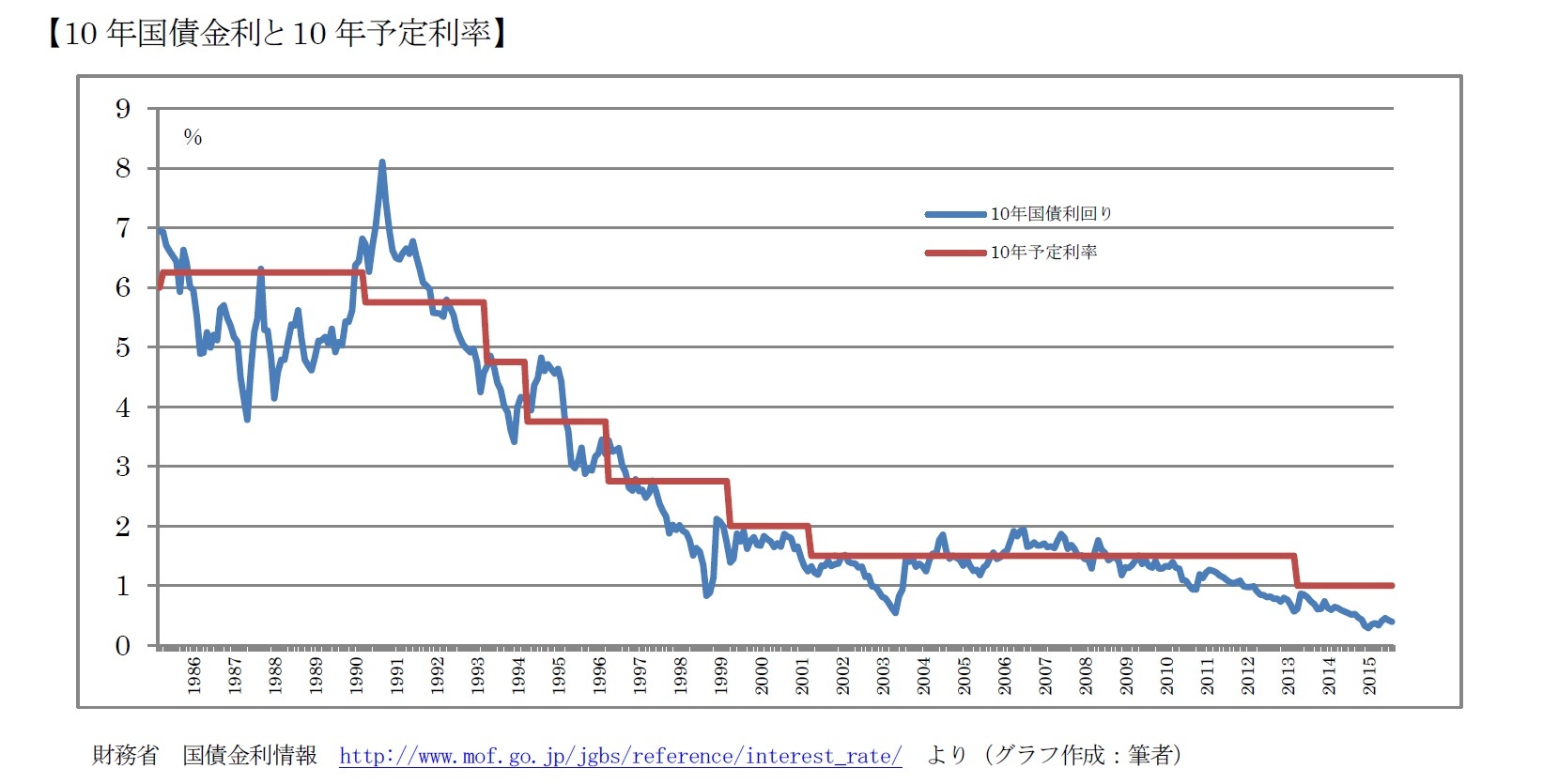

その当時は、保険の教科書通りに、予定利率は金利状況と長期性を考慮して安全に決めるということが可能であった。そして、実際の運用が予定利率を上回ることが当たり前であり、そのかなりの部分が毎年の配当金という形で顧客に還元されていた。そして多額の配当金(の予想)は募集の際に、一定の説明ルールの下で、大きなアピールポイントとなっていた。

その後、どんどん金利は下がっていく。4%とか2%になっても、当時はそれを「超低金利」と表現し、いくらなんでも、そろそろ上がるだろう、と思っているうちに、今では1%をも切って久しい。

この間、予定利率のほうも、当然のことではあるが、グラフに示すように引き下げられてきた。ただこれは、その時点の新規契約から引き下げる、ということであって、既存契約の高い予定利率を引き下げるわけではない。それが10~30年など相当長期間続くわけである。すると例えば「20年前の予定利率4.75%の契約が今も継続していて、それに対して1%以下の資産運用しかできていない」という状況もありうる。もちろん、資産側も同様で「今金利は1%を切っているが、10年前の債券を保有しているので、そこから2%稼げる」など逆もあり、その総体の比較で利差益か逆ざやとなる。

今、生命保険各社が「逆ざやが解消」と言うのは、会社全体の話であってそれはそれで喜ばしいのだが、個々の契約をみると、「長期継続契約の逆ざや」「新しい契約の利差益」などが混在しているはずであろう。こうした契約者間の格差は、配当金に差をつけることで解消されればいいのだが、実際には配当金がほぼないため、調整できないのが実情と思われる。

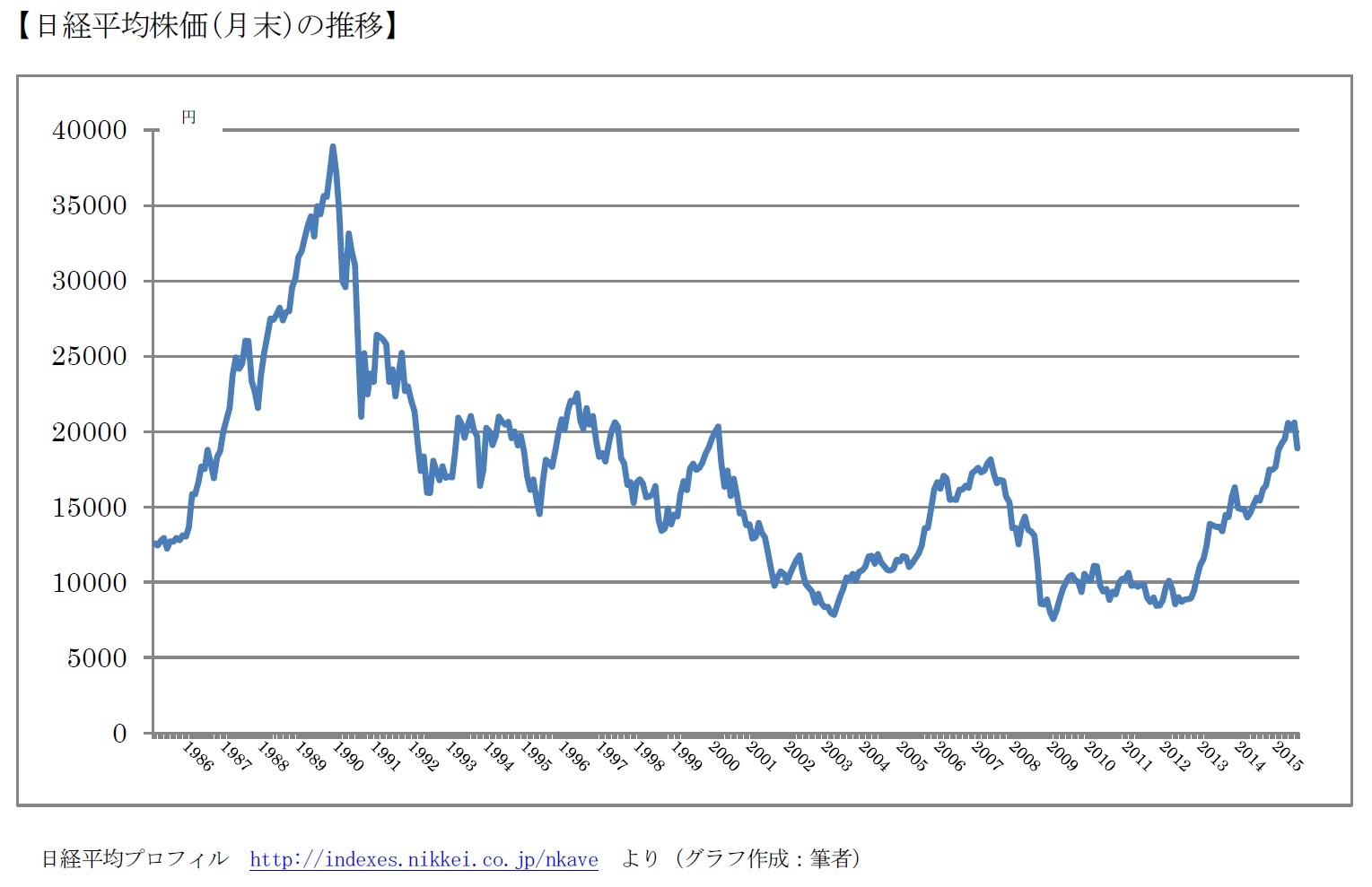

ところで、資産運用側は、運用しようとしている資金が、どんな特性のものか把握し意識しているのだろうか?おそらく、1980年代前半までは、はっきりとは意識していなかったのではあるまいか。というより、金利と予定利率の差に余裕があり、次に述べるように株価も右肩上がりであるなど、収支上の問題も少なく、把握する必要もなかったのではないか。

その後状況はシビアになり、

生命保険会社が株式を保有する意義はいくつかある。資産運用収益に関しては、株式配当金(これは利差益の一部となる。)を得るとともに、株価が上昇した時点で手放せば、株式売却益を得ることができる。また、保険会社に対する特例として、株式含み益があれば、「保険業法第112条評価益」(平成7年以前の旧保険業法下では「84条評価益」)というかたちで、売却しなくても評価益をたてることも可能である。(ただし、無条件にということではない。主務官庁の認可が必要で、用途が保険契約者のための準備金、すなわち責任準備金や配当準備金の積立てに限られる。)

一方で、株価が下落すれば、株式売却損または評価損を計上せざるをえないこともある。

また、もっと理念として言えば、生命保険会社が株式を保有することは、当該事業会社への資金供給をしていることになるし、大株主となることにより当該事業会社の経営に安定感を与えることができるという面もある。

(2016年02月01日「基礎研レター」)

03-3512-1833

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

安井 義浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/10 | 保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/07 | 保険会社の再建・破綻処理における実務基準の市中協議(欧州)-欧州保険協会からの意見 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/03 | 長期再保険事業のストレステスト(バミューダ)-バミューダ金融当局の評価結果の公表 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(4) 経済環境と資産構成の推移-超低金利とバブル崩壊後の株価の中で】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(4) 経済環境と資産構成の推移-超低金利とバブル崩壊後の株価の中でのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!