- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 資産形成 >

- 職域における金融経済教育の進展に向けて-人的資本経営における戦略的意義と普及に向けた提言

2025年06月12日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――職域における金融経済教育の進展に向けて

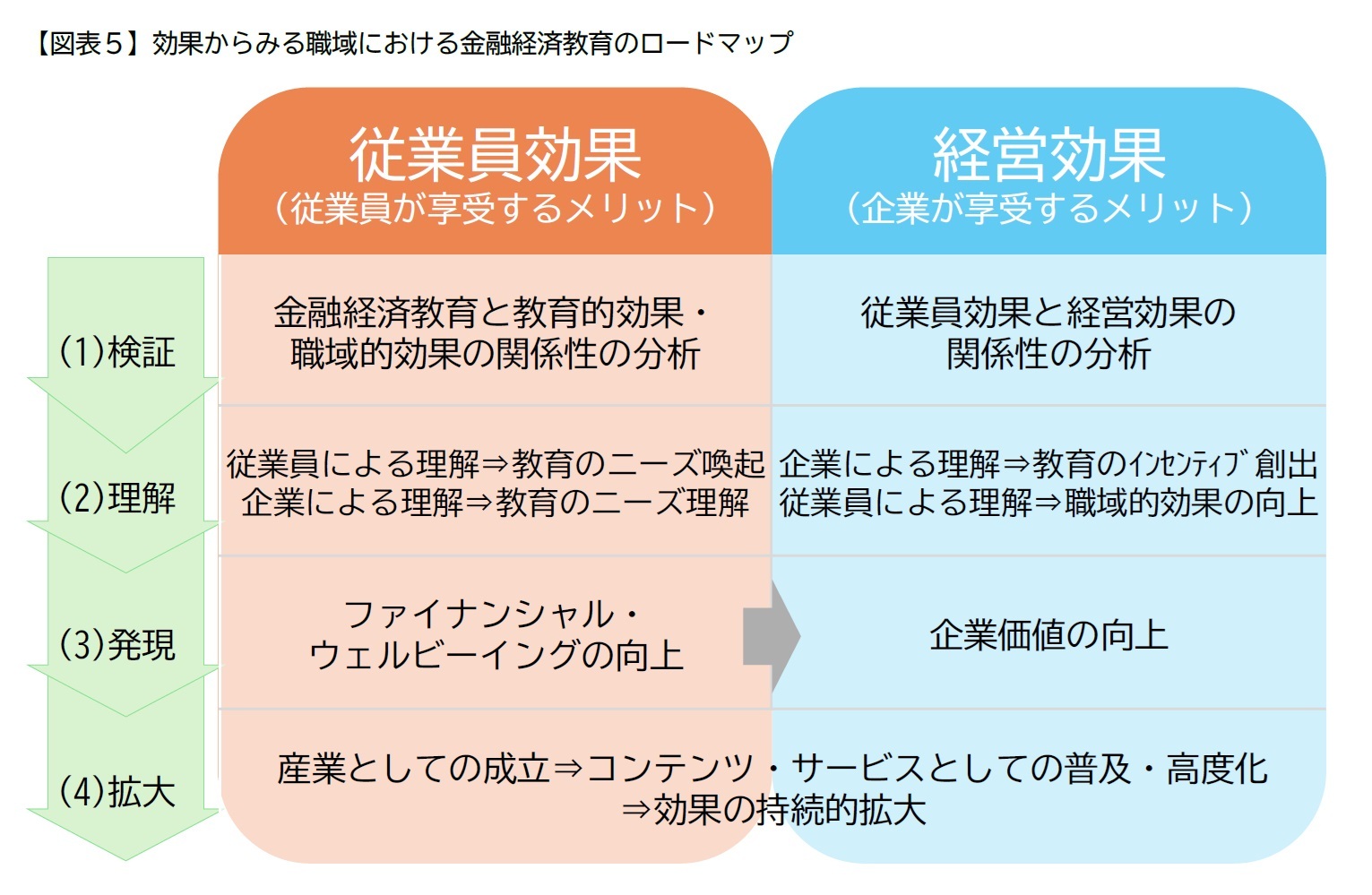

では、今後職域における金融経済教育はどのような道のりを経て普及させていくべきなのか。図表5にて、先に整理した職域における金融経済教育の効果を軸に、筆者が考えるロードマップを示した。

まず第1フェーズ「検証」は、先に示した職域における金融経済教育の効果を分析的に実証し、エビデンスを蓄積する段階となる。

従業員効果については、金融経済教育が従業員に対してどのような教育的効果・職域効果をもたらすのかを検証する。特に職域効果については現状分析的な研究が不足しているため、重点を置く必要がある。また経営効果では、そうした従業員効果が職場でのパフォーマンス等にどう影響するかを検証する。

第2フェーズ「理解」は、企業および従業員が金融経済教育による効果を理解する段階となる。

ここで重要なのは、従業員が従業員効果を、企業が経営効果を理解すればよいのではなく、双方が互いの効果を理解する必要があるということだ。企業が従業員効果を理解することで、従業員が持つ金融経済教育に対する潜在的ニーズの内容や程度を把握し、効果的な教育の提供に資することとなる。また従業員が経営効果を理解することで、企業が自己合理に基づいて従業員のファイナンシャル・ウェルビーイングの向上を目指しているという、ある種の信頼感を醸成することが可能となり、職域効果の実現に資することとなる。

第3フェーズの「発現」は、実際に企業が教育を実施し、その効果が発現する段階となる。このフェーズにて「従業員のファイナンシャル・ウェルビーイングの向上」と「企業価値の向上」という両者の目的は一次的に達成され、職域における金融経済教育が1つの戦略的なスキームとして確立することとなる。

最後の第4フェーズ「拡大」は、職域における金融経済教育が個別企業の内生的・試験的な取組みに留まらず、1つの産業として社会に広く普及していく段階となる。

教育の内容はコンテンツとして、それを含む教育スキームはサービスとして、さらに高度化・洗練され、従業員効果と経営効果は持続的に社会全体に拡大していく。

まず第1フェーズ「検証」は、先に示した職域における金融経済教育の効果を分析的に実証し、エビデンスを蓄積する段階となる。

従業員効果については、金融経済教育が従業員に対してどのような教育的効果・職域効果をもたらすのかを検証する。特に職域効果については現状分析的な研究が不足しているため、重点を置く必要がある。また経営効果では、そうした従業員効果が職場でのパフォーマンス等にどう影響するかを検証する。

第2フェーズ「理解」は、企業および従業員が金融経済教育による効果を理解する段階となる。

ここで重要なのは、従業員が従業員効果を、企業が経営効果を理解すればよいのではなく、双方が互いの効果を理解する必要があるということだ。企業が従業員効果を理解することで、従業員が持つ金融経済教育に対する潜在的ニーズの内容や程度を把握し、効果的な教育の提供に資することとなる。また従業員が経営効果を理解することで、企業が自己合理に基づいて従業員のファイナンシャル・ウェルビーイングの向上を目指しているという、ある種の信頼感を醸成することが可能となり、職域効果の実現に資することとなる。

第3フェーズの「発現」は、実際に企業が教育を実施し、その効果が発現する段階となる。このフェーズにて「従業員のファイナンシャル・ウェルビーイングの向上」と「企業価値の向上」という両者の目的は一次的に達成され、職域における金融経済教育が1つの戦略的なスキームとして確立することとなる。

最後の第4フェーズ「拡大」は、職域における金融経済教育が個別企業の内生的・試験的な取組みに留まらず、1つの産業として社会に広く普及していく段階となる。

教育の内容はコンテンツとして、それを含む教育スキームはサービスとして、さらに高度化・洗練され、従業員効果と経営効果は持続的に社会全体に拡大していく。

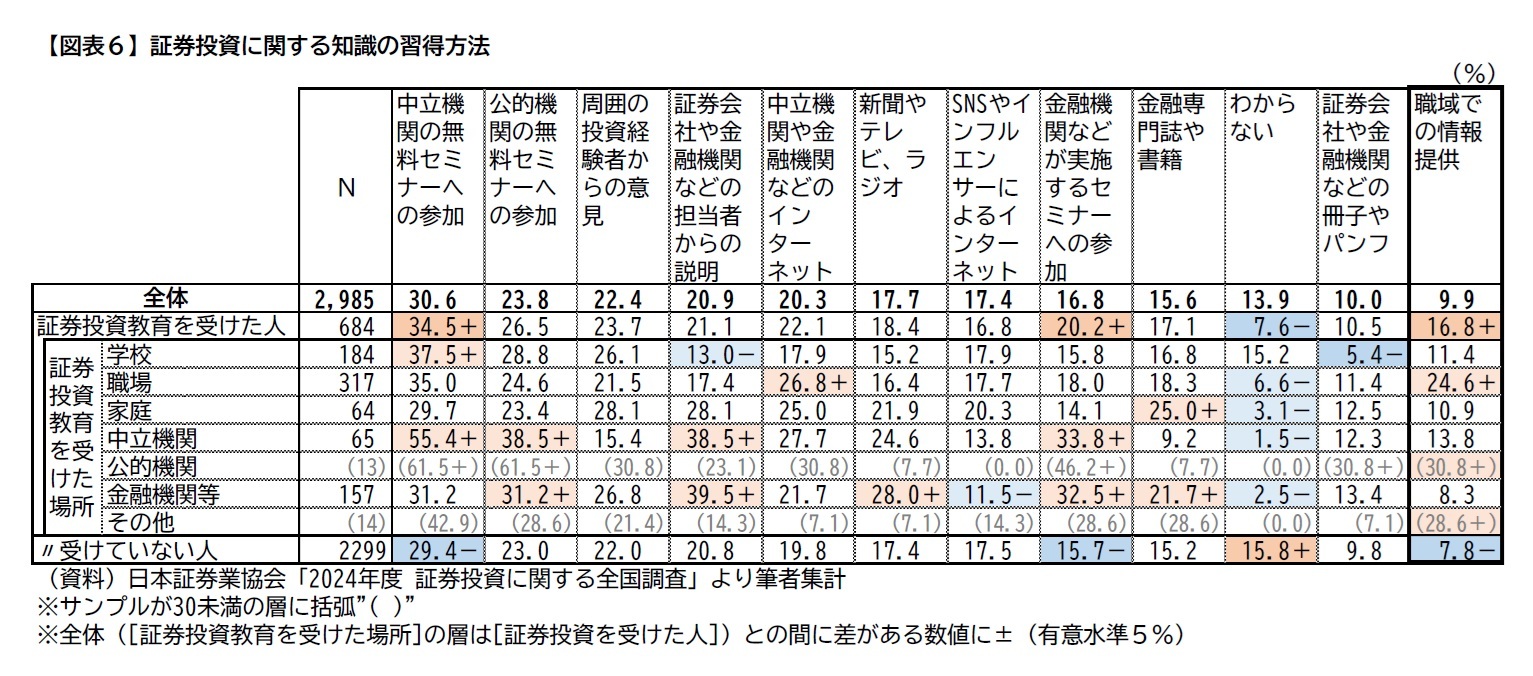

なお、先も取り上げた「証券投資に関する全国調査」における、回答者が望ましいと思う「証券投資に関する知識の習得方法」の回答結果をみると、2024年時点で「中立機関の無料セミナーへの参加」(30.6%)が最も高く、次いで「公的機関の無料セミナーへの参加」(23.8%)、「周囲の投資経験者からの意見」(22.4%)が続く。一方、「職域での情報提供」(9.9%)は最も低く1割を下回っている。

しかしながら、「職域での情報提供」を「証券投資教育を受けた場所」別にみると、「職場」では24.6%と特徴的に高くなっている。

つまり、職域における金融経済教育に対する従業員サイドのニーズは現状低いものの、リピート意向は高いことから、上記ロードマップの進展に伴い従業員効果の理解や発現が為されることで、二次的にニーズが喚起されることが期待できる。

しかしながら、「職域での情報提供」を「証券投資教育を受けた場所」別にみると、「職場」では24.6%と特徴的に高くなっている。

つまり、職域における金融経済教育に対する従業員サイドのニーズは現状低いものの、リピート意向は高いことから、上記ロードマップの進展に伴い従業員効果の理解や発現が為されることで、二次的にニーズが喚起されることが期待できる。

5――おわりに

本稿では、金融リテラシーの重要性が高まる現代において、職域における金融経済教育が果たし得る役割とその有効性について、現状分析とともに考察を行った。調査結果や近年の事例からは、職域というチャネルが持つタイムリーかつ実践的な教育チャネルとしての可能性を持つことがわかった。

特に「人的資本経営」という観点において、従業員のファイナンシャル・ウェルビーイングの向上のための取組みは単なる福利厚生にとどまらず、企業の持続的成長に資する戦略的投資と位置づけられる。

今後社会として求められるのは、こうした教育の効果を継続的かつ客観的に把握できる情報基盤の整備と、効果の検証と理解を進めていくことである。また、企業においても金融経済教育を単なる法令遵守や時流への対応ではなく、人的資本への投資として戦略的に位置づけ、継続的な取り組みとして実践していく姿勢が求められる。

金融リテラシーは一朝一夕で身につくものではなく、人生の各段階での継続的な学びを必要とする。その点において、職域の教育チャネルとしての立ち位置は今後ますます重要化していくことが期待される。本稿が、職域における金融経済教育の更なる発展と、働く人々のウェルビーイング向上に資する議論の一助となれば幸いである。

特に「人的資本経営」という観点において、従業員のファイナンシャル・ウェルビーイングの向上のための取組みは単なる福利厚生にとどまらず、企業の持続的成長に資する戦略的投資と位置づけられる。

今後社会として求められるのは、こうした教育の効果を継続的かつ客観的に把握できる情報基盤の整備と、効果の検証と理解を進めていくことである。また、企業においても金融経済教育を単なる法令遵守や時流への対応ではなく、人的資本への投資として戦略的に位置づけ、継続的な取り組みとして実践していく姿勢が求められる。

金融リテラシーは一朝一夕で身につくものではなく、人生の各段階での継続的な学びを必要とする。その点において、職域の教育チャネルとしての立ち位置は今後ますます重要化していくことが期待される。本稿が、職域における金融経済教育の更なる発展と、働く人々のウェルビーイング向上に資する議論の一助となれば幸いである。

(2025年06月12日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1795

経歴

- 【経歴】

2018年 日本証券業協会 入職

2024年 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

【加入団体等】

・日本マーケティング・サイエンス学会

西久保 瑛浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/06/12 | 職域における金融経済教育の進展に向けて-人的資本経営における戦略的意義と普及に向けた提言 | 西久保 瑛浩 | 基礎研レポート |

| 2025/05/30 | 高齢者向け「プラチナNISA」への期待と懸念 | 西久保 瑛浩 | 研究員の眼 |

| 2025/05/23 | 「気になるけれど始めない」躊躇する潜在投資家-NISA“意向”者への理解を深める | 西久保 瑛浩 | 基礎研レポート |

| 2025/03/27 | ファイナンシャル・ウェルビーイングについて(2)-金融行動との関係性…保険商品に着目して | 西久保 瑛浩 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【職域における金融経済教育の進展に向けて-人的資本経営における戦略的意義と普及に向けた提言】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

職域における金融経済教育の進展に向けて-人的資本経営における戦略的意義と普及に向けた提言のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!