- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 資産形成 >

- 職域における金融経済教育の進展に向けて-人的資本経営における戦略的意義と普及に向けた提言

2025年06月12日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

近年、経済的な不安の高まりや個人のライフスタイルの多様化に伴い、生活者としての金融リテラシーの重要性が一段と高まっている。ライフイベントの必要資金の確保、リスクに対する保障、老後資金の確保、金融トラブルの回避など、様々な金銭的課題に対して個々人が主体的に判断し行動するためには、金融に関する基本的な知識とスキルの獲得が不可欠である。

このような背景のもと、家庭や学校教育に加えて、職域の金融経済教育チャネルとしての可能性が注目されている。職域は労働者が日常的に属する場であり、特定のライフステージにおいて実務的かつタイムリーな金融教育を提供することができるという点で、高い教育効果が期待される。

さらに近年では、「人的資本経営」が企業経営における重要なテーマとして位置づけられつつある。人的資本を企業の持続的成長の源泉と捉えるこの考え方においては、従業員の知識・技能・健康といった非金銭的資産への投資が、企業価値向上に繋がる経営戦略とみなされる。その一環として、金融リテラシーの向上を通じた従業員のファイナンシャル・ウェルビーイング1の向上は、従業員の生産性・定着率等を高め、企業全体の競争力に資する取り組みとなるとも考えられている。

そこで本稿では、職域における金融経済教育の現状とその有効性について概観するとともに、人的資本経営の観点から企業および従業員双方にもたらす意義について論じる。さらに、今後この領域において求められる展開ついて検討し、提言するものである。

1 経済的幸福を指す概念。金融庁の定義では「自らの経済状況を管理し、必要な選択をすることによって、現在及び将来にわたって、経済的な観点から一人ひとりが多様な幸せを実現し、安心感を得られている状態」のこと。

このような背景のもと、家庭や学校教育に加えて、職域の金融経済教育チャネルとしての可能性が注目されている。職域は労働者が日常的に属する場であり、特定のライフステージにおいて実務的かつタイムリーな金融教育を提供することができるという点で、高い教育効果が期待される。

さらに近年では、「人的資本経営」が企業経営における重要なテーマとして位置づけられつつある。人的資本を企業の持続的成長の源泉と捉えるこの考え方においては、従業員の知識・技能・健康といった非金銭的資産への投資が、企業価値向上に繋がる経営戦略とみなされる。その一環として、金融リテラシーの向上を通じた従業員のファイナンシャル・ウェルビーイング1の向上は、従業員の生産性・定着率等を高め、企業全体の競争力に資する取り組みとなるとも考えられている。

そこで本稿では、職域における金融経済教育の現状とその有効性について概観するとともに、人的資本経営の観点から企業および従業員双方にもたらす意義について論じる。さらに、今後この領域において求められる展開ついて検討し、提言するものである。

1 経済的幸福を指す概念。金融庁の定義では「自らの経済状況を管理し、必要な選択をすることによって、現在及び将来にわたって、経済的な観点から一人ひとりが多様な幸せを実現し、安心感を得られている状態」のこと。

2――職域における金融経済教育の現状

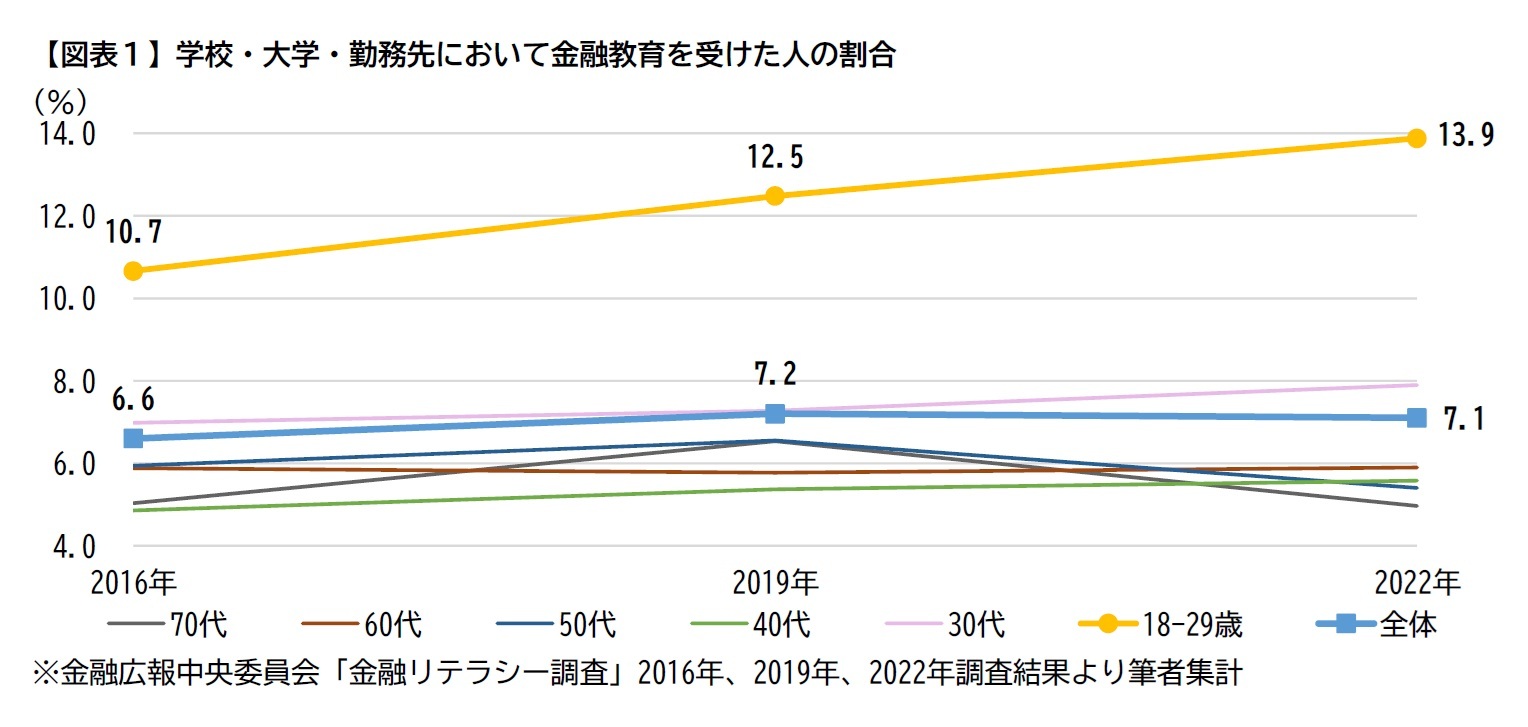

金融広報中央委員会が実施する「金融リテラシー調査」によると、2016年から2022年にかけて、学校・大学・勤務先において金融教育を行けた人の割合は7%程度であり横ばいで推移している。一方、20代以下の若年層における割合は全体や他の年代層を上回り1割を超えており、さらに増加する傾向もみられる。

我が国において金融経済教育の推進が政策的な課題とされ、2013年に「生活スキルとして最低限身に付けるべき金融リテラシー」(いわゆる「金融リテラシー」)が定められてから10年近くが経過するが、当該結果からは金融教育の浸透は道半ばにみえる。

しかし、若年層に限ってはやや上向きな傾向もみられることから、学校教育や新入社員教育における金融経済教育の浸透が進んでいるとも考えられ、将来的には全体としての増加が期待される。

我が国において金融経済教育の推進が政策的な課題とされ、2013年に「生活スキルとして最低限身に付けるべき金融リテラシー」(いわゆる「金融リテラシー」)が定められてから10年近くが経過するが、当該結果からは金融教育の浸透は道半ばにみえる。

しかし、若年層に限ってはやや上向きな傾向もみられることから、学校教育や新入社員教育における金融経済教育の浸透が進んでいるとも考えられ、将来的には全体としての増加が期待される。

また、企業年金連合会(2025)2によれば、2023年度時点で企業型確定拠出年金(以下「企業型DC」)を導入している事業所のうち、当年度の「継続投資教育」の実施率は80.0%となっている。

しかし、当該結果が企業型DCを導入している事業所を対象とした調査であることや、「継続投資教育」が法律によって実施が努力義務化されている3ものであるため、日本全体での実施実態を把握するデータとしては扱いにくい。

職域における金融経済教育は現役の常勤雇用者を中心に一定普及の兆候がみられるものの、それ以前に実態を正確かつ継続的に把握するための情報が整備されていない現状がある。

2 企業年金連合会(2025)「2023(令和5)年度 企業型確定拠出年金実態調査結果(概要版)」p.21

3 確定拠出年金法 第二十二条 (事業主の責務)第1条「事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第二十五条第一項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。」

しかし、当該結果が企業型DCを導入している事業所を対象とした調査であることや、「継続投資教育」が法律によって実施が努力義務化されている3ものであるため、日本全体での実施実態を把握するデータとしては扱いにくい。

職域における金融経済教育は現役の常勤雇用者を中心に一定普及の兆候がみられるものの、それ以前に実態を正確かつ継続的に把握するための情報が整備されていない現状がある。

2 企業年金連合会(2025)「2023(令和5)年度 企業型確定拠出年金実態調査結果(概要版)」p.21

3 確定拠出年金法 第二十二条 (事業主の責務)第1条「事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第二十五条第一項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。」

3――職域における金融経済教育の効果

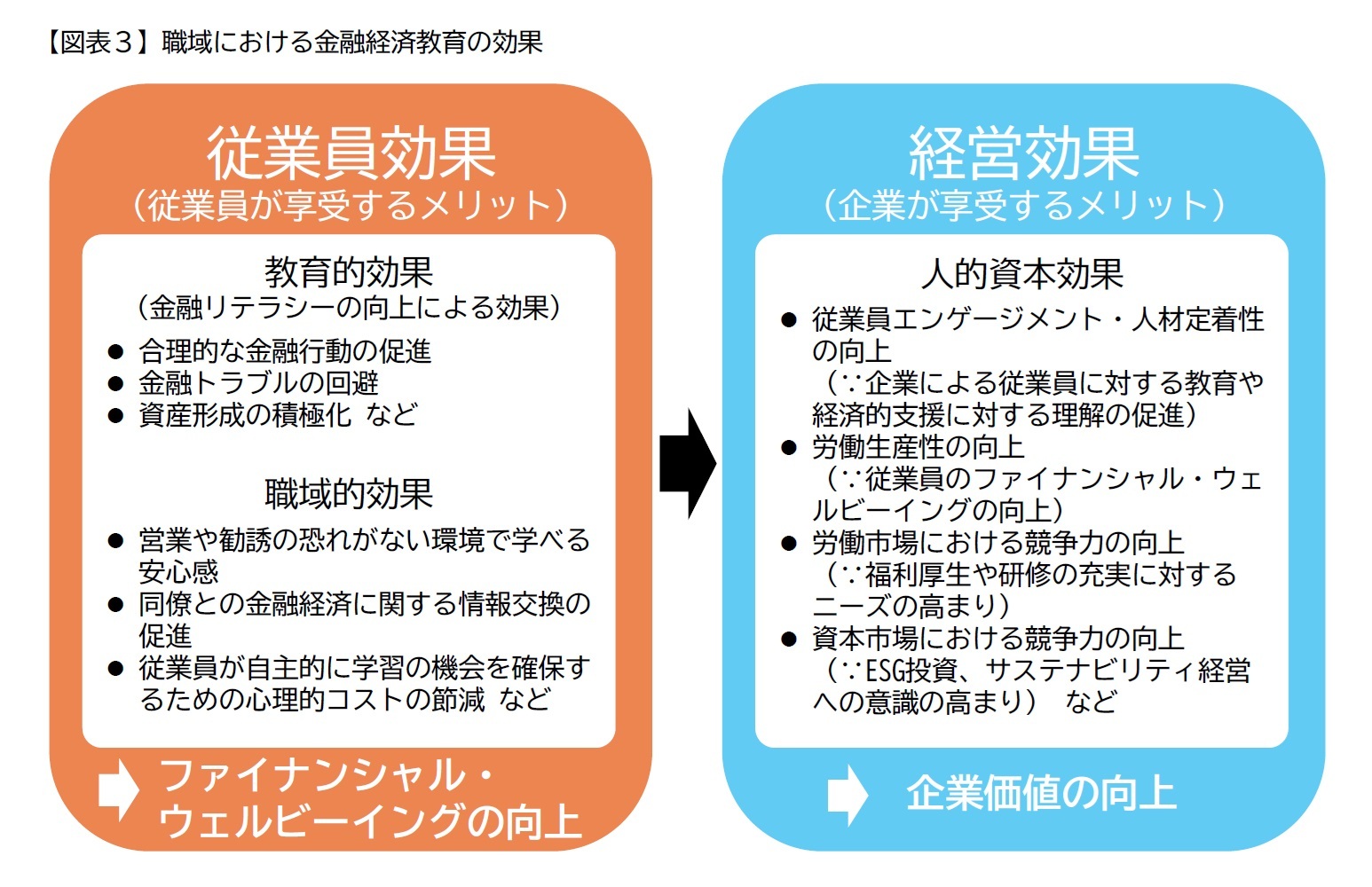

金融経済教育の効果に関して、金融リテラシーの向上そのものが金融トラブルの回避や資産形成の積極性等に及ぼす影響(=教育的効果)については、既に官民を問わず研究が進められている。

しかし、こと職域における金融経済教育に関しては、教育的効果のほかに特有の効果も見いだされている。OECD/INFE(2022)4では「従業員に金融教育を提供することは、従業員の満足度、モチベーション、忠誠心を向上させることに繋がり、雇用者や企業にとってもメリットがある」とされている。

また冒頭でも述べたとおり、近年注目を集めている「人的資本経営」の観点からも、同様の文脈で経営上の効果が期待され、職域における金融経済教育を推奨する声が高まっている。

図表3は、この職域における金融経済教育について現時点で期待できる効果を整理したものである。

しかし、こと職域における金融経済教育に関しては、教育的効果のほかに特有の効果も見いだされている。OECD/INFE(2022)4では「従業員に金融教育を提供することは、従業員の満足度、モチベーション、忠誠心を向上させることに繋がり、雇用者や企業にとってもメリットがある」とされている。

また冒頭でも述べたとおり、近年注目を集めている「人的資本経営」の観点からも、同様の文脈で経営上の効果が期待され、職域における金融経済教育を推奨する声が高まっている。

図表3は、この職域における金融経済教育について現時点で期待できる効果を整理したものである。

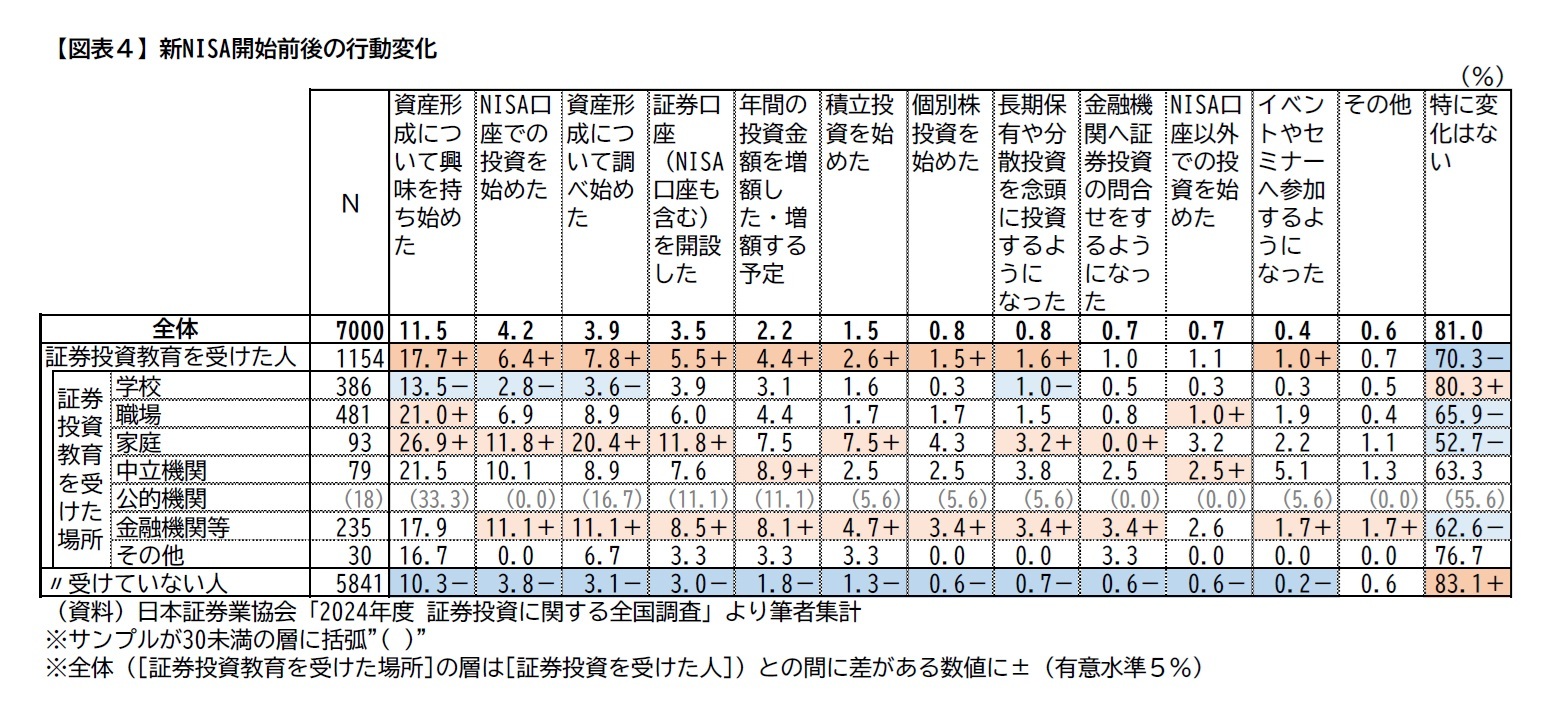

職域における金融経済教育の教育的効果を示す直近の事例として「新NISA開始前後の行動変化」(図表4)をみると、「証券投資教育を受けた人」で多くの項目が高くなっており、従業員効果の存在が確認できる。

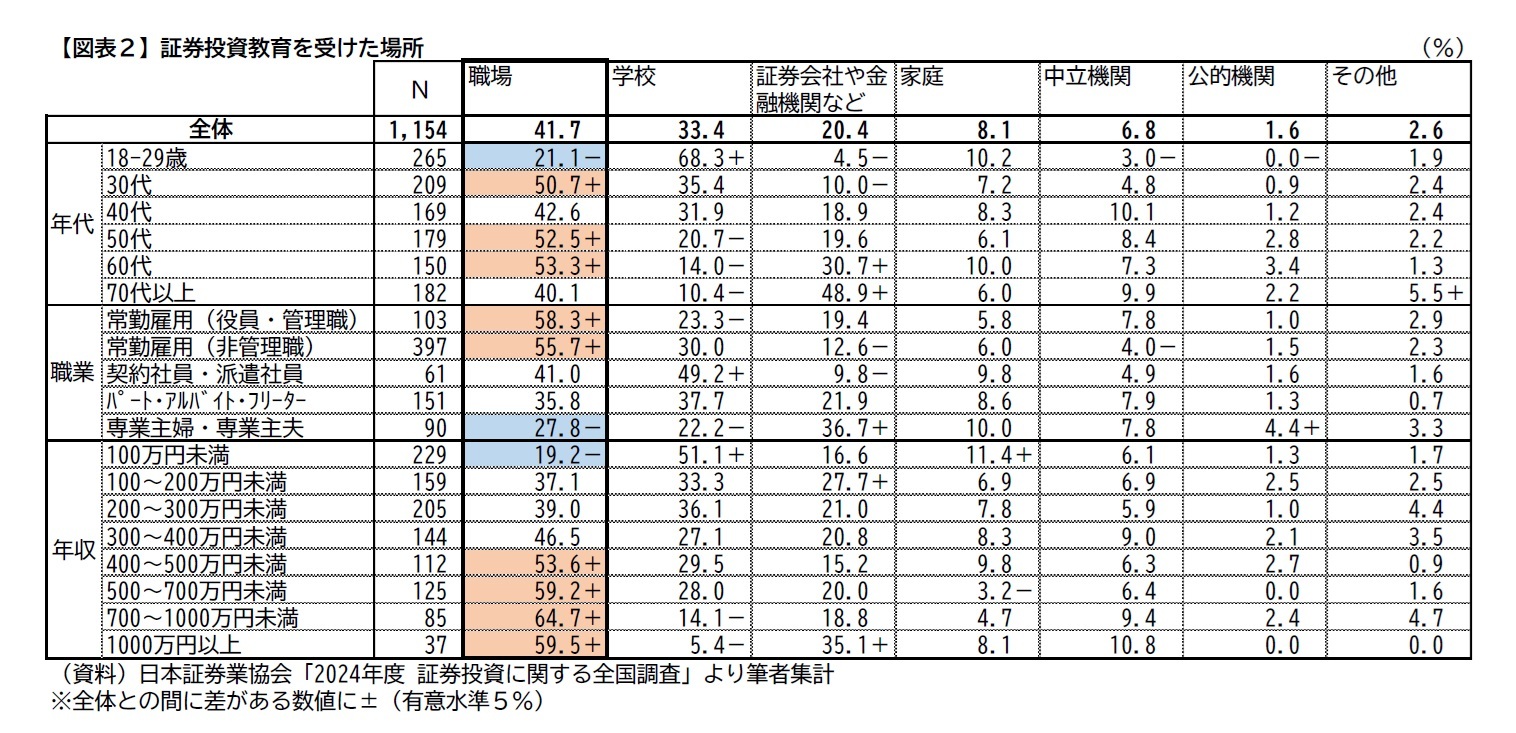

また、これを「証券投資教育を受けた場所」別にみると、「家庭」および「証券会社や金融機関など」で多くの項目が高い一方、「学校」では「資産形成について興味を持ち始めた」、「資産形成について調べ始めた」、「NISA口座での投資を始めた」が低くなっている。「職場」では「資産形成について興味を持ち始めた」および「イベントやセミナーへ参加するようになった」が高くなっている。

このことから、従業員効果には金融経済教育を受けた時期が影響していることが示唆されている。学校における金融経済教育による金融リテラシーの向上については多くの文献で肯定的な評価がみられるが、一般的な消費者が金融行動を起こすと思われる現役社会人の年代については、学校教育が行動変化に及ぼす影響は限定的で、やはり家庭や金融機関といった金融行動との時間的密接性の高いチャネルが比較的高い効果を持つと考えられる。

その意味では、職域は家庭や金融機関には劣るもの金融行動との時間的密接性が高い教育チャネルと考えられ、一定の効果が期待できる。また、金融経済教育が一時的でなく継続的に行われることの重要性を示唆する結果ともいえる。

また、これを「証券投資教育を受けた場所」別にみると、「家庭」および「証券会社や金融機関など」で多くの項目が高い一方、「学校」では「資産形成について興味を持ち始めた」、「資産形成について調べ始めた」、「NISA口座での投資を始めた」が低くなっている。「職場」では「資産形成について興味を持ち始めた」および「イベントやセミナーへ参加するようになった」が高くなっている。

このことから、従業員効果には金融経済教育を受けた時期が影響していることが示唆されている。学校における金融経済教育による金融リテラシーの向上については多くの文献で肯定的な評価がみられるが、一般的な消費者が金融行動を起こすと思われる現役社会人の年代については、学校教育が行動変化に及ぼす影響は限定的で、やはり家庭や金融機関といった金融行動との時間的密接性の高いチャネルが比較的高い効果を持つと考えられる。

その意味では、職域は家庭や金融機関には劣るもの金融行動との時間的密接性が高い教育チャネルと考えられ、一定の効果が期待できる。また、金融経済教育が一時的でなく継続的に行われることの重要性を示唆する結果ともいえる。

4 OECD/INFE(2022)「Policy Handbook on financial education in the workplace - Executive Summary」(金融広報中央委員会による仮訳)

(2025年06月12日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1795

経歴

- 【経歴】

2018年 日本証券業協会 入職

2024年 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

【加入団体等】

・日本マーケティング・サイエンス学会

西久保 瑛浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/06/12 | 職域における金融経済教育の進展に向けて-人的資本経営における戦略的意義と普及に向けた提言 | 西久保 瑛浩 | 基礎研レポート |

| 2025/05/30 | 高齢者向け「プラチナNISA」への期待と懸念 | 西久保 瑛浩 | 研究員の眼 |

| 2025/05/23 | 「気になるけれど始めない」躊躇する潜在投資家-NISA“意向”者への理解を深める | 西久保 瑛浩 | 基礎研レポート |

| 2025/03/27 | ファイナンシャル・ウェルビーイングについて(2)-金融行動との関係性…保険商品に着目して | 西久保 瑛浩 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【職域における金融経済教育の進展に向けて-人的資本経営における戦略的意義と普及に向けた提言】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

職域における金融経済教育の進展に向けて-人的資本経営における戦略的意義と普及に向けた提言のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!