- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 家計の貯蓄・消費・資産 >

- 所得階層別にみた食料品価格の高騰の影響-賃金を考慮した価格水準からの検討

所得階層別にみた食料品価格の高騰の影響-賃金を考慮した価格水準からの検討

大阪経済大学経済学部教授 小巻 泰之

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(1)生計費指数について

消費者物価の計測については、(1)一定の効用水準を達成するための最小の費用として定義される生計費指数(Cost of Living Index、 COLI)を計測すべきか、(2)固定ウエイトでの財貨・サービスの価格指数(Cost of Goods Index、COGI)を測定するのか、という2つの考え方がある。

梅田(2009)で指摘されているように、「消費者物価指数は全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものである。すなわち、消費者物価指数は、家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によってどう変化するかを指数値で示したものである。したがって、消費者が購入する財とサービスの種類、品質及び購入数量の変化を伴った生計費の変化を測定するものではない」(総務省、2006,2011)と、日本のCPIはCOGIといえる2。

また,梅田(2009)によれば、G7諸国において消費者物価指数の測定の目的をCOLIとしているのは米国のみとされている。米国については、CPIのQ&Aにおいて、現行のCPIは消費者の幸福に影響を与える要因(政府または環境要因の変化)などを取り入れているわけではなく、「CPIは生活費に影響を与えるすべての要因を定量化しようとはしないため、条件付き生活費指数と呼ばれる(Since the CPI does not attempt to quantify all the factors that affect the cost-of-living, it is sometimes termed a conditional cost-of-living index.)」と説明されている。

2 CPIの指数の性格について2017年基準,2010年基準までは「消費者物価指数の概要」に記載されていたが、2015年基準からは「消費者物価指数に関する決議-第17回国際労働統計家会議採択(2003年)で規定された指数を作成しているとの考えによる」として,記載が削除されている。しかし,消費者物価指数に関するQ&Aにおける「A-1 消費者物価指数とはどのようなものですか。」の中に同様の記載が確認できる。

生計費の定義については、これまでの経緯を含めて、鈴木(2014、2018)に詳しく整理されている。鈴木(2014)は、CPIについて「生計費変動尺度的性格」と「価格変動尺度的性格」の双方を併せ持ち、日本のCPIは「価格変動尺度的性格」を有していると指摘している。「生計費変動尺度的性格」を有するCPIについては、「指数の対象範囲」、「ウエイト」の観点から、

(1) 計測対象:特定の階層に限定

(2) 消費支出のウエイト:固定ウエイトではない、消費者の代替行動を認める加重平均であること

の2点から定義付けしている。

生計費指数については、NUMBEO3において、生活費だけでなく、気候、通勤時間、犯罪、汚染度合など、生活面での種々のデータにより、世界各国の状況を示している。また、食料品については、栄養学に基づいた「一人当たりの食事の一日の推奨最低金額」を示し、これも世界各国と比較可能となっている。NUMBEOでは、利用者がそれぞれの当該地域の消費財の価格を入力できる仕組みを用いており、それにより価格データの追加を行っている。

こうした点において、NUMBEOにおける価格は、消費財の個々の品目は品質が一定ではなく、その時点で購入された価格をもとに反映したものであり、現行のCPIとは大きく異なる。

3 NUMBEOとは世界最大の生活費データベースであり一部のデータは有料なものの、多くは無料での利用が可能となっている。250428発行(250421-250427)

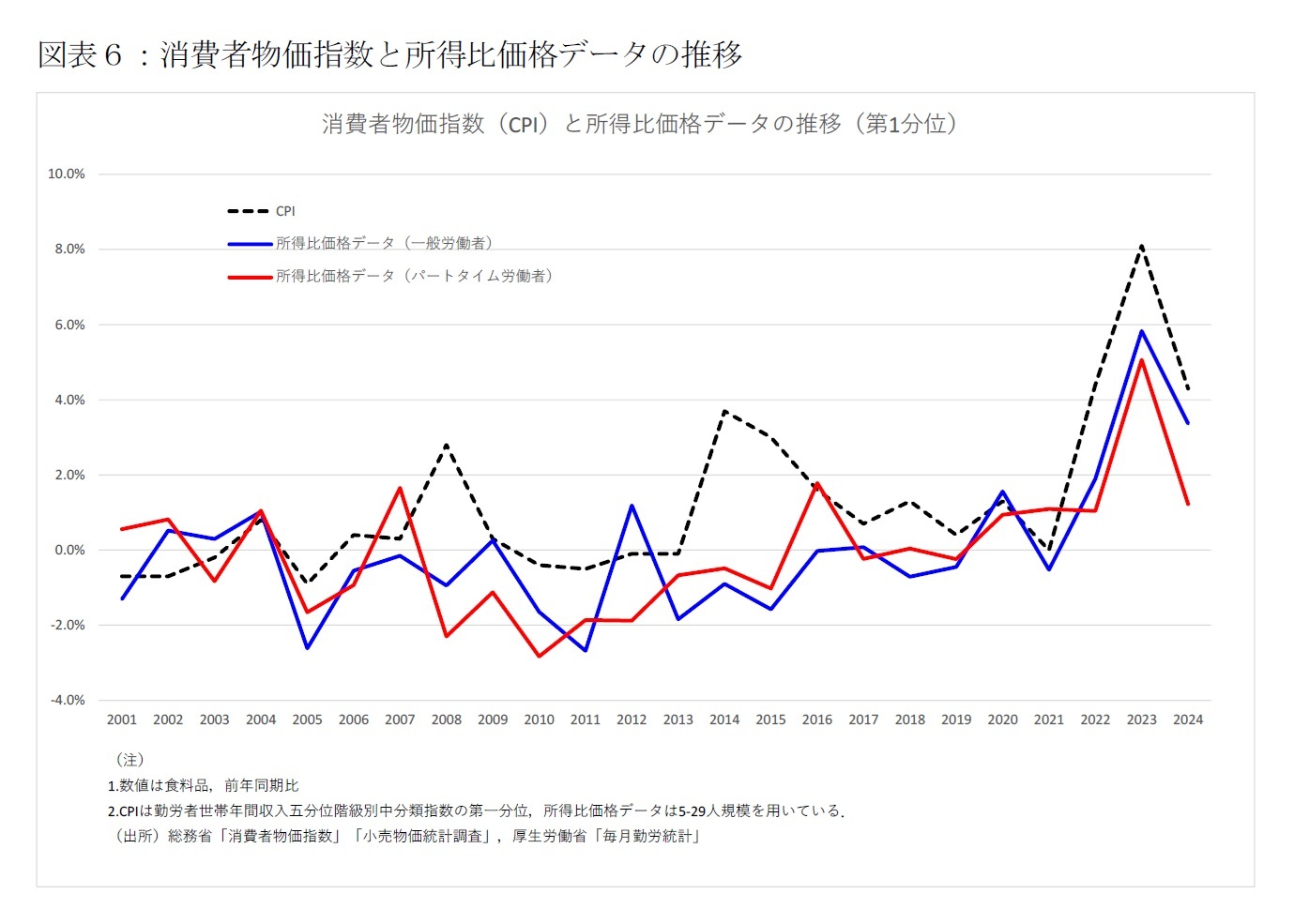

鈴木(2018)で指摘されているように、現行のCPIは全消費者平均の小売価格の価格変動を示している。しかし、家計に対するそもそもの小売価格の価格水準に関する高低を評価はできない。また、所得階層別のCPIが公表されているが、これは基準時点での所得階層別の消費支出のウエイトをもとに再構成したものであり、今般の物価高について所得階層における消費への負担等の影響を明確に示せているかはわからない。

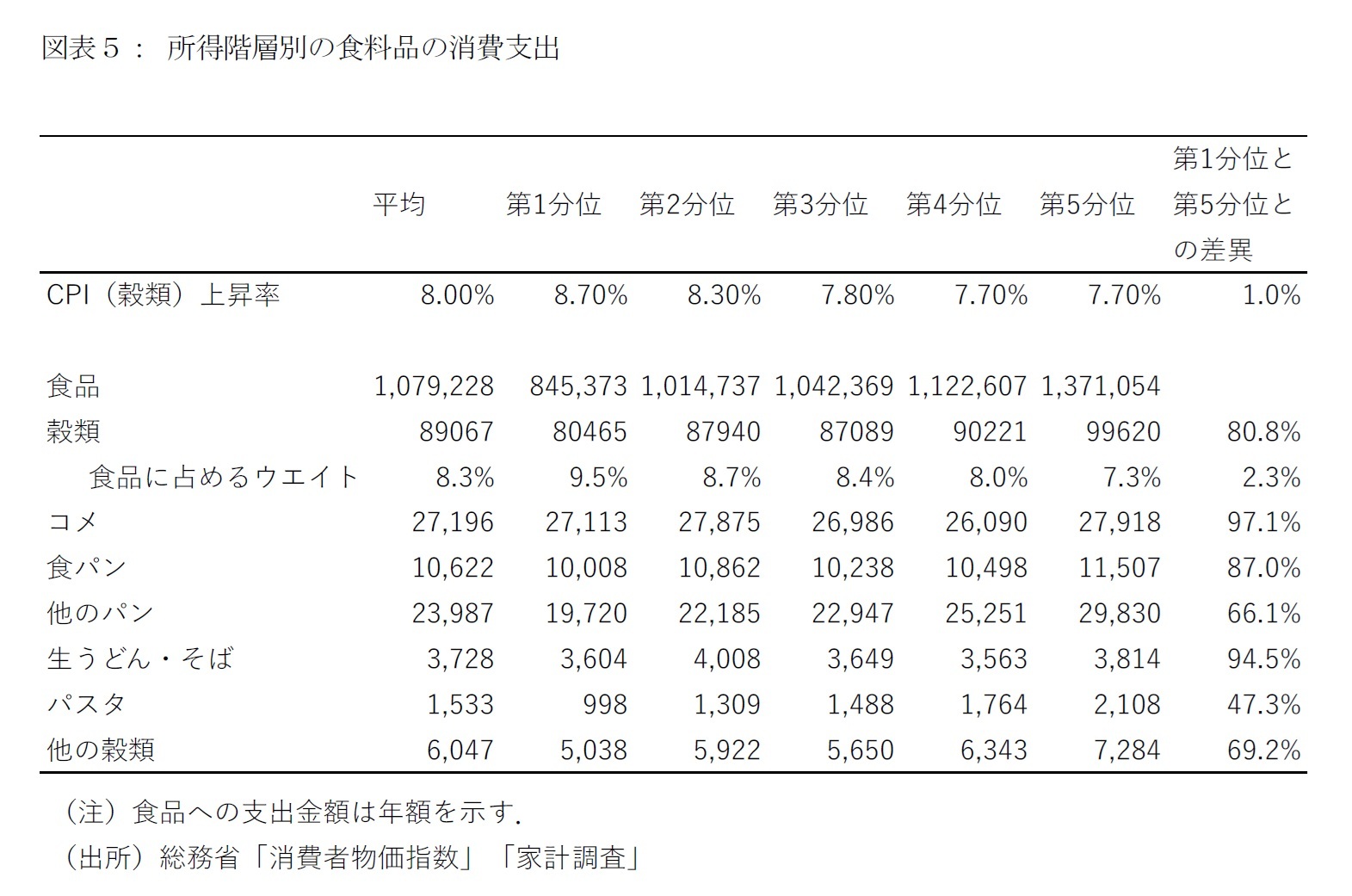

2024年の食料品価格の状況を所得階層別に確認する(図表5)。CPIの世帯年間収入五分位階級別にみると、主食4に相当する穀類の上昇幅は、第1分位8.7%に対して第5分位は7.7%と1.0%高くなっており、所得が低い階層ほど、物価高の影響が高いことがうかがえる。他方、家計調査の所得階層別の消費金額でみると、穀類への支出は第1分位と比較して第5分位は20%程度消費金額が多いものの、消費金額全体が第5分位の方が大きいことから、穀類の消費ウエイトが第1分位9.5%に対して第5分位7.3%と第1分位の方が2.3%大きくなり、第5分位の方が穀物価格の高騰の影響が小さくなっていることがわかる。

特に、近年高騰が著しいコメの価格は、5㎏あたり4,500円を超える水準(総務省、小売物価統計調査、2025年3月)にある。家計調査における所得階層別のコメの消費金額は第1分位で27,113円、第5分位で27,918円とほぼ同額である。こうした状況を所得階層別に数値で明らかにするにすることが求められると考える。

4 主食とは、農林水産省(2005)において「炭水化物等に供給源であるごはん、パン、麺・パスタなどを主材料とする料理」とされており、家計調査や消費者物価指数における「穀類」が該当する。

3――所得比でみる食料品価格高騰の影響

食料品の小売価格は総務省「小売物価統計調査(動向編)」を用いる。調査品目と基本銘柄は適宜変更されていることから、2024年を基準に価格水準を調整している。

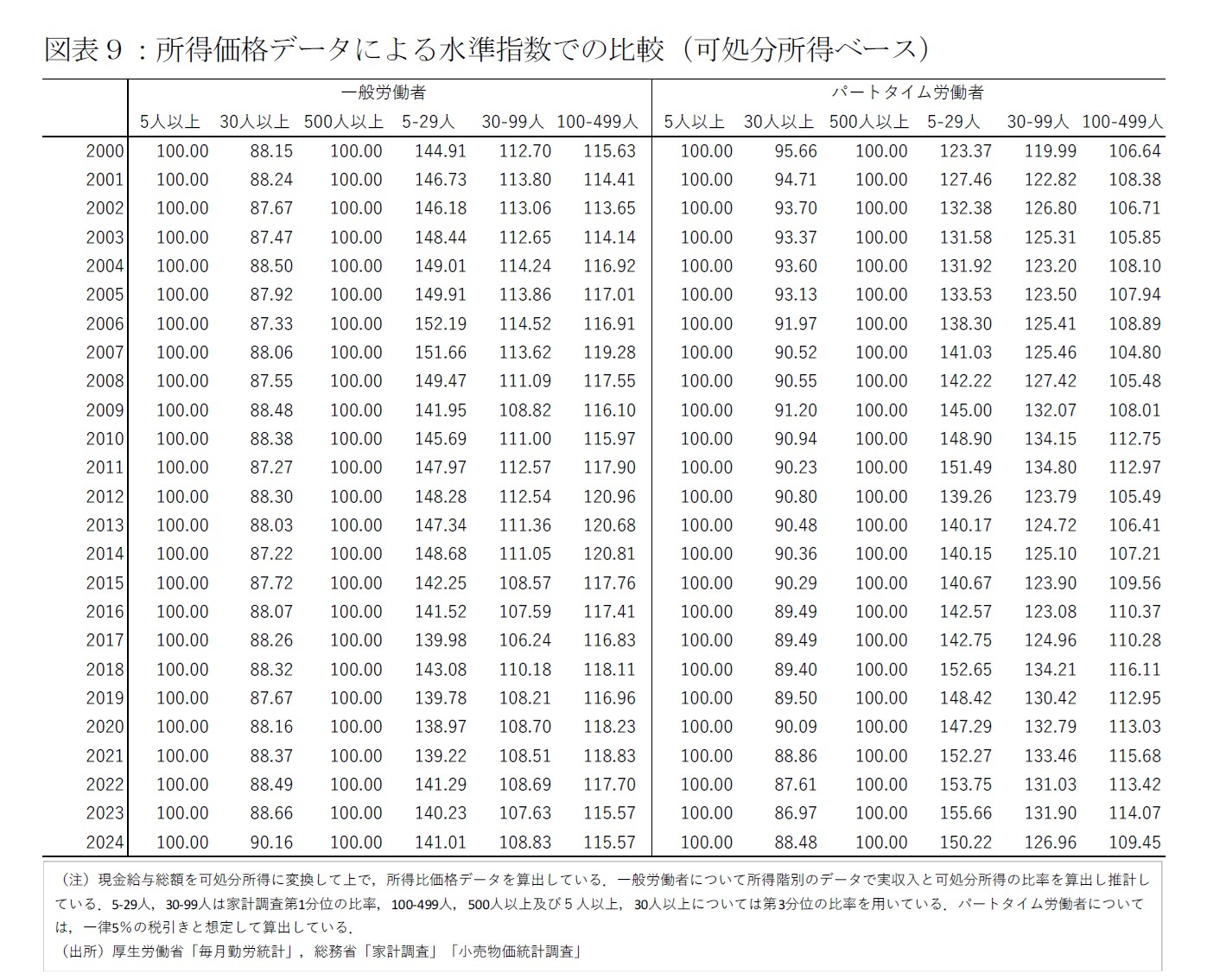

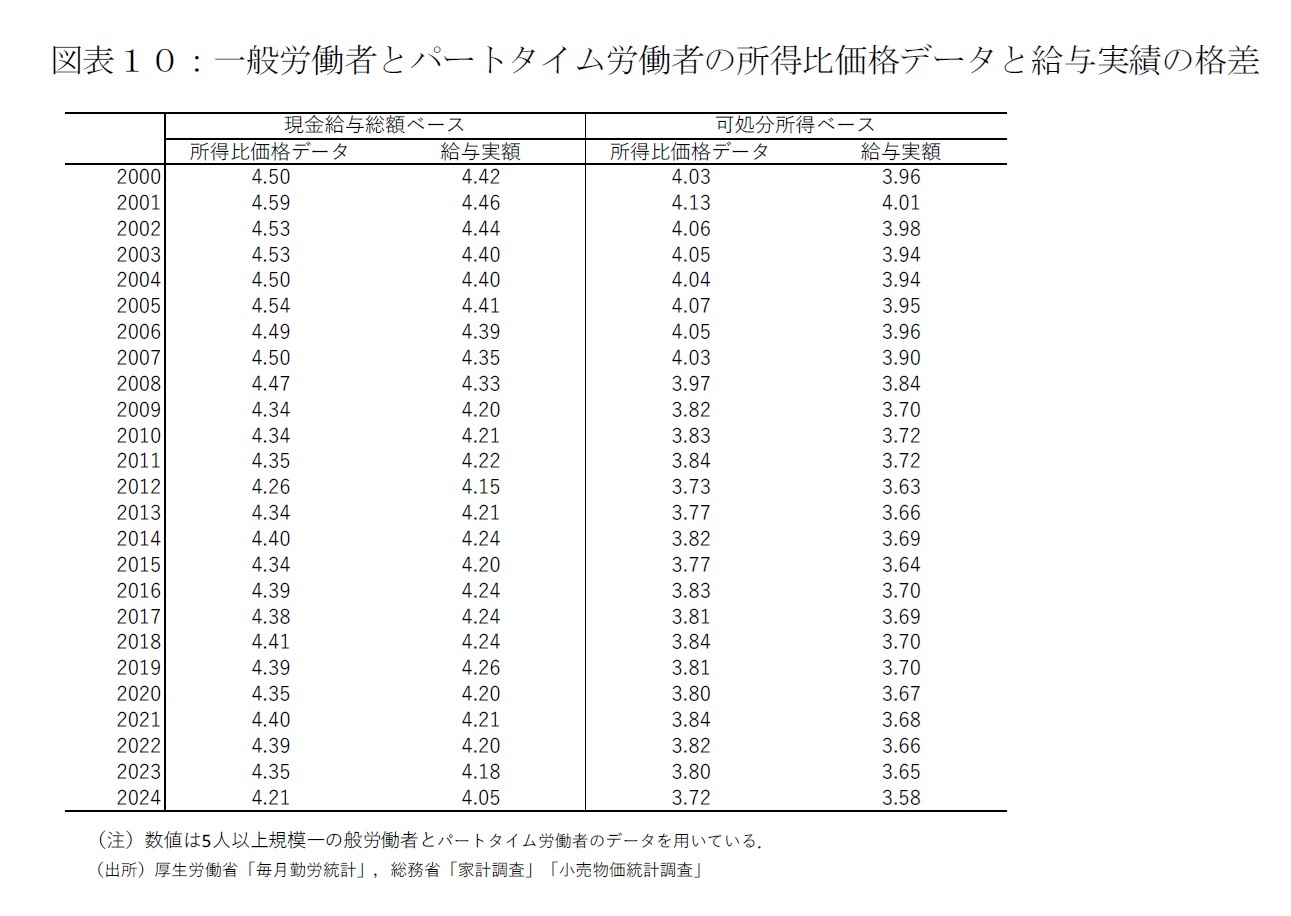

所得については、厚生労働省「毎月勤労統計」5より、一般労働者(Full-time employee)、パートタイム労働者(Part-time employee)の別に、調査産業計(Industries covered)の現金給与総額の実額を用いる。さらに、事業所規模(Size of establishments)別に、5-29人規模、30-99人規模、100-499人規模、500人以上規模、5人以上規模、30人以上規模の数値を用いる。所得については、生計費の観点からは可処分所得で評価することが適切である。ここでは、一般労働者については家計調査の「年間収入五分位階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出」における実収入と可処分所得の比率を各年で用いて、現金給与総額から可処分所得を算出する。パートタイム労働者については、年間収入で200万円未満となる場合が多いことから、所得税については課税される所得金額でみて、1,000~1,949,000円までの税率5%(控除額0円)を用いている6。また、社会保険料についてはパートタイム労働者の場合、必ずしも加入していないことがあることから、ここでは考慮していない。

消費支出のウエイトについては、総務省「家計調査」の全国・二人以上の世帯における年間収入五分位階級(金額)の数値を用いる。2024年時点の年間収入五分位境界値でみれば、年間収入の第1分位で336万円未満、第5分位で885万円以上が該当すると考える。消費支出ウエイトは固定されず、毎年の数値で可変的に用いる。

5 家計の所得データは、厚生労働省「毎月勤労統計」及び総務省「家計調査」から入手可能である。家計調査の所得では、全ての世帯員の収入を合算した1世帯当たりの平均収入を表すものとなっている。また、常用労働者以外も含み、労働者ベースでの所得の変動が把握できないことから、本論では毎月勤労統計調査(厚生労働省)の「現金給与総額」を用いる。

6 可処分所得の算出では家族構成も影響する。パートタイム労働者については、単身世帯(家族なし)として計算している。

所得比価格データについて、所得階層別に物価水準指数で示すことにより、所得階層間での影響度を定量的に確認することが可能となると考える。

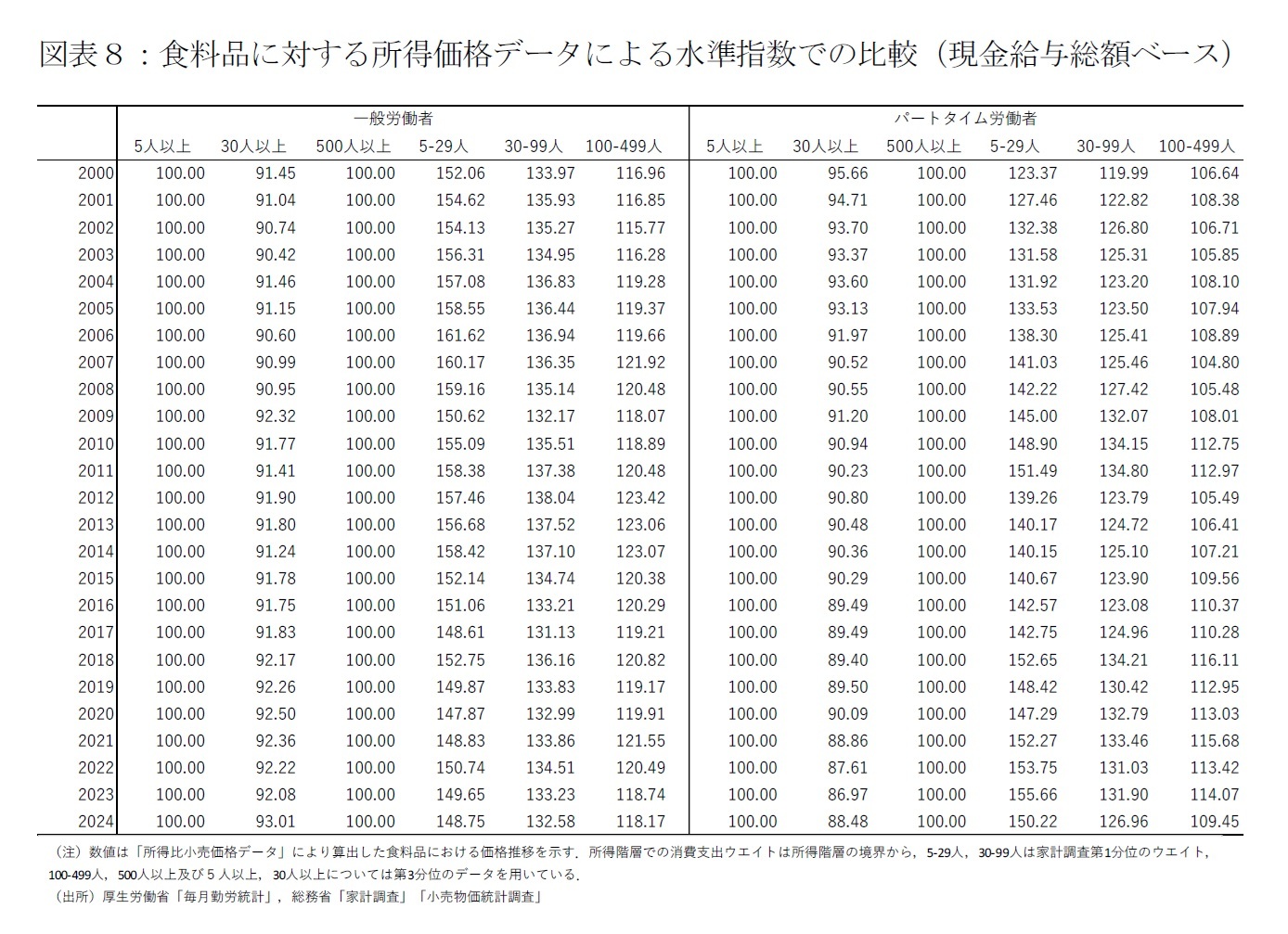

ここでは、5人以上規模を基準に30人以上規模の比較と、500人以上規模を基準に5-29人規模、30-99人規模、100-499人規模での労働者における食料品の所得比価格データの比較を行っている。一般労働者については、現金給与総額でみると、500人以上規模の労働者にくらべ、零細企業に該当する5-29人規模の労働者は1.5倍程度の食費に所得を回す必要があり、その結果、食品以外への支出を抑制させる必要があることから余裕度は低いとみられる(図表8)。

(2025年05月08日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~

- 全国旅行支援の経済効果に対する評価と課題

- 霧の中のGDP~経済ショック時のGDP速報をどう捉えるか~

- Covid-19における外出抑制~人々の自発的な抑制と飲食店への営業自粛要請~

- ソーシャルディスタンス(社会的距離の確保)の経済への影響

- 消費増税における延期判断の適否~EBPMサイクルと弾力条項の必要性~

- 職業安定業務統計からみられる労働需給~人手不足と賃金の動向~

- 消費税における軽減税率の効果-景気安定化の観点からの検討

- 労働関連統計にみられる人口減少と高齢化の影響 ~九州地域の場合~

- 高速交通網整備の地域経済への効果~「陸の孤島」島根県西部地域における公共財の整備~

大阪経済大学経済学部教授

小巻 泰之

小巻 泰之のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/08 | 所得階層別にみた食料品価格の高騰の影響-賃金を考慮した価格水準からの検討 | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2024/06/05 | 人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~ | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2023/06/07 | 全国旅行支援の経済効果に対する評価と課題 | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2022/05/09 | 霧の中のGDP~経済ショック時のGDP速報をどう捉えるか~ | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【所得階層別にみた食料品価格の高騰の影響-賃金を考慮した価格水準からの検討】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

所得階層別にみた食料品価格の高騰の影響-賃金を考慮した価格水準からの検討のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!