- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 資産運用 >

- 株式インデックス投資において割高・割安は気にするべきか-長期投資における判断基準について考える

株式インデックス投資において割高・割安は気にするべきか-長期投資における判断基準について考える

金融研究部 熊 紫云

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2――代表的な指標の有効性の検証

今回は定量的でシンプルな分類手法(三分法)を用いて、指標の過去データの分布に基づいて割高・割安を定義する。分析対象は、2004年1月末から2024年12月末までの各月末の株価と指標数値とする。合計252ケースのデータを用いる。各指標の数値の大きい方から順に並べ、以下のように分類する。

【PER・PBRの場合】

上位25%:「割高」 中間50%:「中間」 下位25%:「割安」

【益利回り・リスクプレミアムの場合】

上位25%:「割安」 中間50%:「中間」 下位25%:「割高」

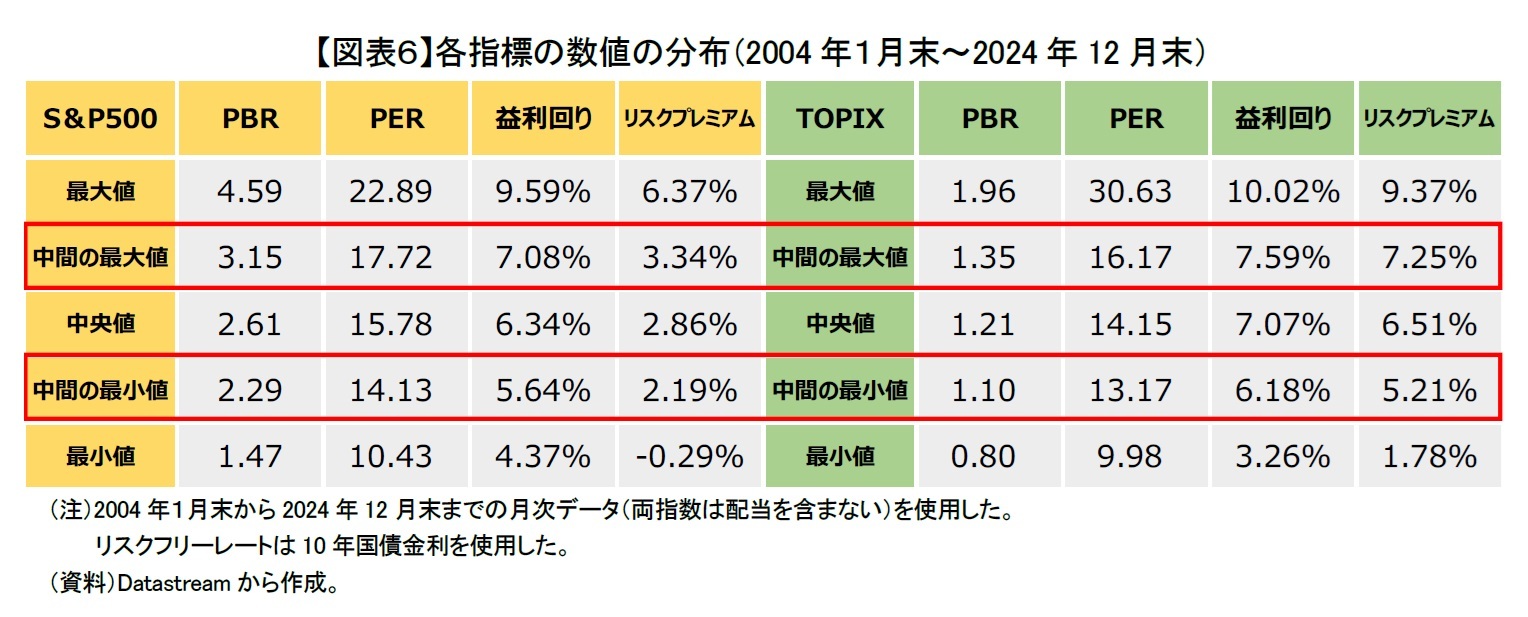

例えば、PBRの最大値が4.59倍、最小値が1.47倍であり、割高の順序で上位25%に位置する3.15倍超を「割高」。3.15倍から下位25%に位置する2.29倍までを「中間」、2.29倍以下を「割安」とする(図表6)。

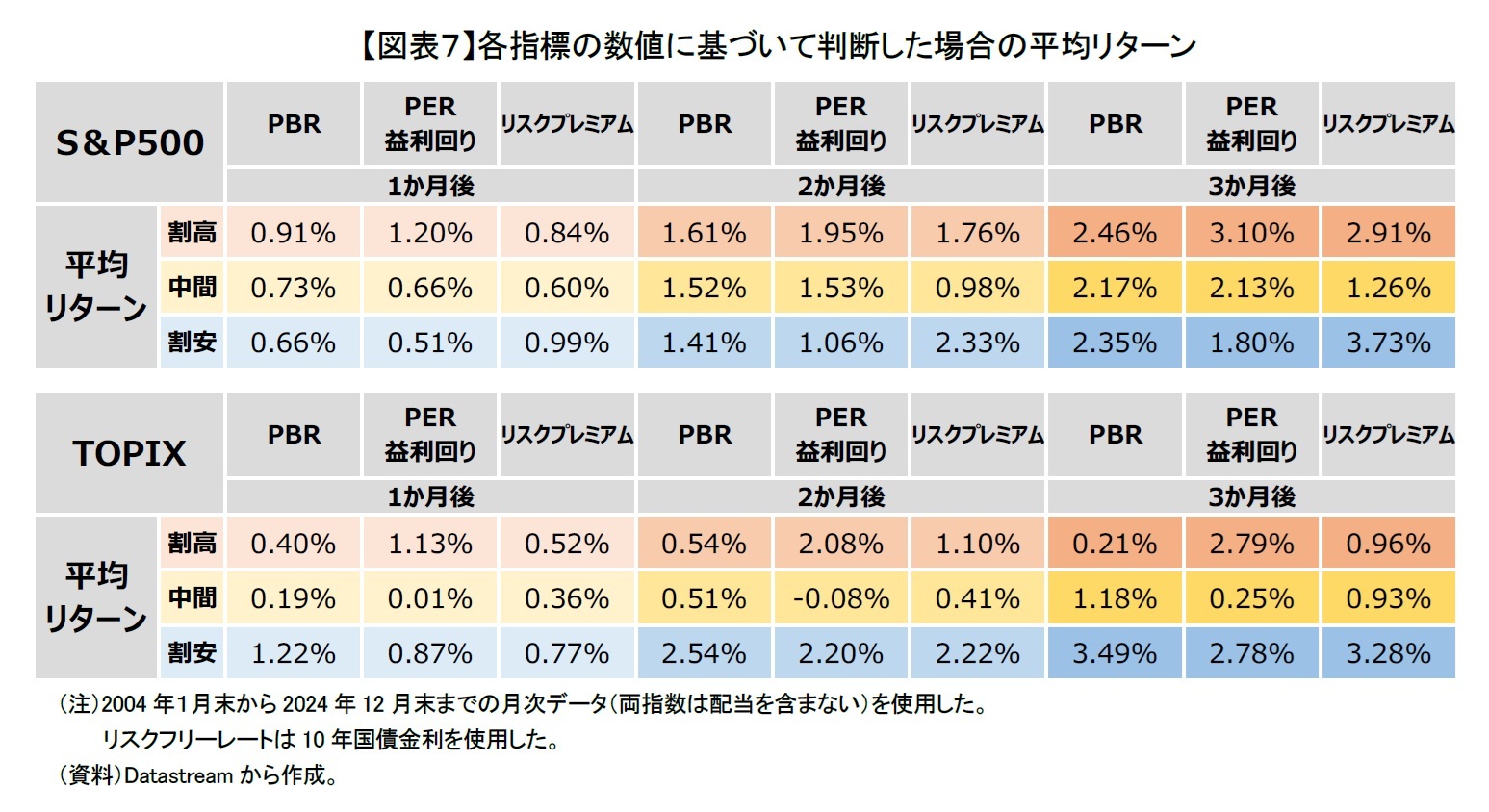

特に、PBRとリスクプレミアムは、PERよりもリターンの上昇率が大きく、より予測に役立つことがわかった。また、リスクプレミアムは投資家のマインドをより正確に反映しており、国債利回りとの相対的な魅力を比較する上で有用な指標と言える。

一方、割高の場合も1か月後から3か月後にかけて平均リターンはプラスかつ高くなる傾向が見られ、割高と判断して購入を避けると、その分だけリターンを逃すケースが多かった。これは現金で持つよりも株式インデックスで保有した方がリターンが得られたことを意味しており、「割高のときは株価が下落する可能性が高い」という一般的な考え方とは異なる結果となった。

なお、「中間」の場合、平均リターンはおおむねプラスとなっている。S&P500では期間が長くなるほど平均リターンが高くなる傾向が見られる。TOPIXでもS&P500ほど上昇幅は大きくないが、同様な傾向が見られる。

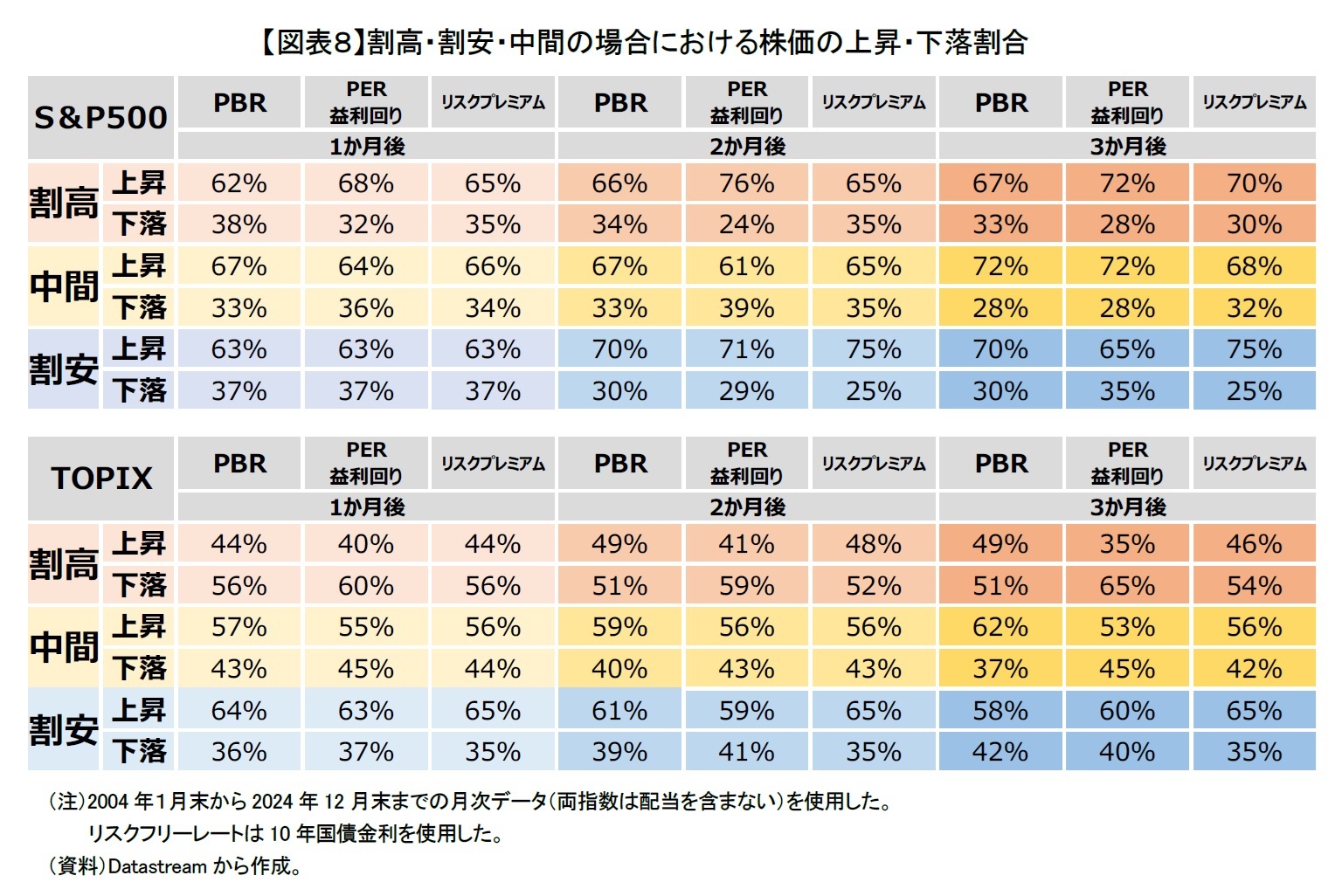

また、各指標の当月末数値に基づき「割高」「中間」「割安」に分類された各月末の株価が1か月後、2か月後、3か月後に上昇・下落する割合を比較した(図表8)。

このように、各指標が割高、中間、割安を示していても、株式インデックスはおおむね短期的に上昇する結果となった。

割安のときは、割高や中間の場合より相対的に平均リターンのプラス幅が大きいので、購入の好機と言える。しかし、割安ケースの中にある暴落後に株価が大幅に上昇するケースが平均リターンを押し上げている面も考慮する必要がある。従って、株価暴落という「割安」の時に購入するのはチャンスだと思われる。ただ、そうしたチャンスは少ないので、待っている間に株価が上昇し、結局、投資しないことによる逸失利益の方が大きくなる可能性が高い。そのため、過度にタイミングを見極めようとするのは得策ではないように思える。

一方で、割高のときでも、平均リターンがプラスだった。長期的に資産形成を目指す段階であれば、割高であっても、企業利益の増加に伴って株価が上昇し続ける可能性が高く、単に「今が割高だから今は買うべきでない」という判断は必ずしも正しいとは限らない。

3――まとめ

本稿の分析結果に立つと、老後資金を形成する等を目的とした長期的な資産形成においては、まだ投資を始めて間もない人や、長期的な上昇トレンドがある株式インデックスへ積立投資を行う人は、「割高のときは株価が下落し、割安のときは株価が上昇する可能性が高い」と都度判断して、割高だから積立投資を途中で中断したり、積立してきた資産を売却したりすると、長期的上昇トレンドの恩恵を受けられず、結局、資産形成の機会を逃し、長期的な資産形成が順調に進まない可能性が高い。

このレポートでは1か月、2か月、3か月という短期リターンを検証したが、これまでの筆者のレポートでも述べてきたように、長期的に、高いリターンが見込める株式インデックスは企業収益の持続的な増加に伴って上昇していく傾向が強いからだと考えられる2。従って、資産形成という長期的な視点に立つと、短期的な割高・割安判断を過度に気にするよりも、適切な株式インデックスに長期的に投資を継続して値上がりを待つ方が有効ではないかと考えている。

また、長期投資では、適切な投資対象を選択することがとても重要である。長期投資の投資対象となる株式インデックスとしては、今後着実な経済成長が見込まれる市場を中心とした株式インデックスであれば、その国・地域を代表する企業の利益拡大に伴って長期的な上昇が期待できるだろう。なお、日本株式インデックスについては、2013年のアベノミクス以前と以降で投資特性が大きく異なる。特に2013年以降は、長期的な上昇が見込めるのではないかと考えられる3。

定期的に定額で投資を継続する積立投資の手法(ドルコスト平均法)を活用すれば、自然と時間分散のメリットを享受でき、「割高のときは少なく買い、割安のときは多く買う」ことで、平均購入単価を下げてリターンを高めることができる。たとえ割高のときでも積立投資を中断すべきではない。

PBRやPERが割高か割安かにかかわらず、将来成長が期待できる株式インデックスであれば、企業利益の増加に伴い長期的に上昇していく可能性が高い。新NISAなどの税制優遇制度を積極的に活用し、今すぐにでも中長期的に高いリターンが期待できるS&P500などの株式インデックスへの投資をスタートしてみてはどうだろうか。

2 詳しくは基礎研レポート「新NISAでは何にどのように投資したら良いのか-長期の資産形成ではリスクよりもリターンを気にすべき」(2023年7月28日)をご参照ください。

3 詳しくは基礎研レポート「日本の株式インデックスは長期投資に向いているのか~なぜ海外の主要な株式インデックスは上昇してきたのか」(2025年1月22日)をご参照ください。

※参考リンク

TOPIX(プライム全銘柄)のPBR(純資産倍率)、PER(株価収益率)、株式益利回り

https://www.nikkei.com/markets/kabu/japanidx/

S&P500(https://www.multpl.com/sitemap)

PBR:Book Value Per Share

PER:PE Ratio

益利回り:Earnings Yield

TOPIX、S&P500、日・米10年国債

https://www.nikkei.com/markets/worldidx/

(2025年03月14日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

金融研究部

熊 紫云

熊 紫云のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/18 | 長期投資の対象、何が良いのか-S&P500、ナスダック100、先進国株式型で良かった | 熊 紫云 | 基礎研レター |

| 2025/03/14 | 株式インデックス投資において割高・割安は気にするべきか-長期投資における判断基準について考える | 熊 紫云 | 基礎研レポート |

| 2025/01/22 | 日本の株式インデックスは長期投資に向いているのか~なぜ海外の主要な株式インデックスは上昇してきたのか | 熊 紫云 | 基礎研レポート |

| 2024/11/26 | 新NISA、積立投資と一括投資、どっちにしたら良いのか~なぜ米国株式型が強かったのか~ | 熊 紫云 | ニッセイ景況アンケート |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【株式インデックス投資において割高・割安は気にするべきか-長期投資における判断基準について考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

株式インデックス投資において割高・割安は気にするべきか-長期投資における判断基準について考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!