- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 雇用を支える外国人労働者~受入れ拡大に備え、さらなる環境整備が求められる~

雇用を支える外国人労働者~受入れ拡大に備え、さらなる環境整備が求められる~

経済研究部 安田 拓斗

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4|特定技能制度の概要と現状

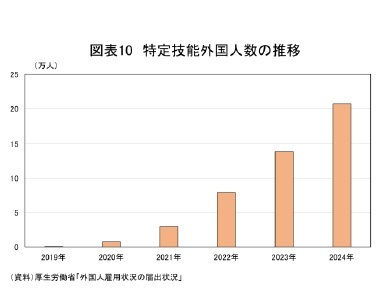

4|特定技能制度の概要と現状特定技能制度は深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れるために2019年4月に創設された。厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」によると、特定技能外国人数は2024年10月末時点で21万人、前年比49.4%と急増し、雇用者に占める割合は0.3%となっている(図表10)。

特定技能にはスキルレベルに応じて1号と2号の2種類がある。特定技能1号は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、16分野が対象となっている。特定技能制度以外で就労が認められる専門的・技術的分野に比べると求められる技能水準は一段低い。ただし、技能実習よりは高い技能が求められる。在留期間は最長で5年となっている。

前述の通り、在留資格獲得のためには、技能試験・日本語能力試験N4等に合格9する必要がある。現行制度では技能実習2号を良好に修了10した場合、試験は免除となるが、育成就労制度移行後は、試験の合格が必須となる。

特定技能2号は熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、11分野11が対象となっている。他の専門的・技術的分野と同等以上に高い技能を求められ、特定技能2号評価試験や技能検定1級の合格等12によって特定技能2号を獲得することができる。最も大きな特徴は在留期間の上限が無いことと家族の帯同が可能となることである。

9 介護、自動車運送業及び鉄道分野は別途要件あり

10 2年10ヵ月以上の技能実習の修了と技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格等

11 特定技能1号対象分野のうち、2024年4月に新たに追加された「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」と、専門的・技術的分野としてすでにある「介護」を除いた11分野

12 育成就労制度開始後は、日本語能力試験N3等の合格の必要となる

3――技能実習と育成就労、特定技能の労働力への影響

2024年時点で、雇用者に占める割合は技能実習外国人が0.8%、特定技能外国人は0.3%となっており、この二つの在留資格だけで日本の雇用者の1.1%を占める。業種別には建設が3.2%、製造が3.0%、その他サービスと宿泊・飲食サービスが0.7%、医療・福祉が0.6%となっている。

また、特定技能外国人については、2024年度から2028年度までの受入れ見込数が業種別に設定され、その合計数は82万人と、過去5年と比較して約2.4倍に拡大された。これは日本の雇用者数の1.3%に相当する。業種別には、製造では3.5%、その他サービスでは2.1%、建設では2.0%、宿泊・飲食サービスでは1.5%、医療・福祉では1.1%に相当する(図表11)。

2024年度から5年間の特定技能外国人の受入れ見込数である82万人が求人に与える影響を検討する。雇用動向調査によると、2024年6月末の未充足求人数13は148万人となっており、特定技能外国人の受入れ見込数(82万人)は55%にあたる。業種別にみてみると、製造が210%と最も高い。次いで、建設が59%、医療・福祉が50%、宿泊・飲食サービスが40%、運輸・郵便が35%、その他サービスが33%となっている(図表12)。今後、特定技能外国人は多様な業種で人手不足解消にさらに貢献することが見込まれる。

13 仕事があるにもかかわらず、その仕事に従事する者がいない状態を補充するために行っている求人数

技能実習制度が育成就労制度へ移行すれば、受入れ分野が原則として一致することとなり、育成就労から特定技能1号、2号へのキャリアアップのビジョンがより明確となる。特に、在留期間に上限がない特定技能2号外国人の増加により、日本で長期的に働く外国人が増えることが期待される。

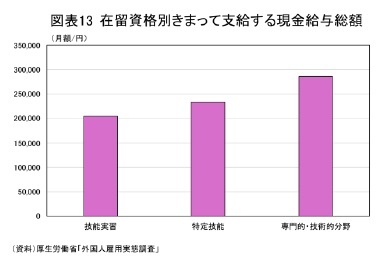

外国人労働者がキャリアアップを重ね、長期的に働くことにより、技能水準が向上し、それに伴って生産性の向上が見込まれる。例えば、技能実習外国人のきまって支給する現金給与総額は月平均204,100円であるのに対し、特定技能1号は232,600円と14%高い14。さらに特定技能2号と同程度のスキルが求められる専門的・技術的分野は285,900円と40%高い(図表13)。外国人労働者はスキルが向上すればより高い賃金が得られることとなり、企業は高いスキルを持つ外国人労働者の就労の増加によって生産性が高まることが期待できる。育成就労制度への移行によって外国人のキャリアビジョンが明確化され、技能水準が高まることで生産性が向上し、企業の業績向上に寄与することが見込まれる。技能の向上を伴うキャリアアップが進むことによって、安定した人材の確保に加え、生産性の向上も期待される。

外国人労働者がキャリアアップを重ね、長期的に働くことにより、技能水準が向上し、それに伴って生産性の向上が見込まれる。例えば、技能実習外国人のきまって支給する現金給与総額は月平均204,100円であるのに対し、特定技能1号は232,600円と14%高い14。さらに特定技能2号と同程度のスキルが求められる専門的・技術的分野は285,900円と40%高い(図表13)。外国人労働者はスキルが向上すればより高い賃金が得られることとなり、企業は高いスキルを持つ外国人労働者の就労の増加によって生産性が高まることが期待できる。育成就労制度への移行によって外国人のキャリアビジョンが明確化され、技能水準が高まることで生産性が向上し、企業の業績向上に寄与することが見込まれる。技能の向上を伴うキャリアアップが進むことによって、安定した人材の確保に加え、生産性の向上も期待される。

14 統計上は「特定技能」だが、現状ほとんどは特定技能1号であるため、ここでは特定技能1号の水準と考える

4――技能実習と育成就労、特定技能を取り巻く状況

日本の賃金の国際的な優位性は相対的に低下している。日本ではデフレが継続してきたことなどから、賃上げが進んでこなかった。米ドルの購買力平価換算値で平均賃金の推移をみると、日本の賃金は20年以上停滞している(図表14)。賃金が上昇せず円安が進んだことで、日本の賃金は他のOECD諸国に比べて低くなっている。2023年には34ヵ国中25番目と、日本の賃金の優位性は低下している(図表15)。

現時点では、開発途上国等に比べると賃金の優位性が残存していることから技能実習や特定技能の外国人を拡大することができているが、このまま賃金が低下し続けると、より高い賃金を提示できる他国に外国人材獲得競争で太刀打ちできなくなることが見込まれる。賃上げを急ぐこととともに、外国人材に選ばれるように受入れ態勢を整えることが必要である。

前述の通り、技能実習外国人の労働環境については様々な指摘がされてきた。現行制度においては、転籍が禁止されているため、技能実習外国人は劣悪な環境で働くことになったとしても、改善策は限られるため、失踪する技能実習外国人も多い。技能実習外国人が増加するにつれて、失踪者数も増加している。2023年の技能実習外国人の失踪者数は9,753人、技能実習外国人に占める割合は1.9%となり、過去最多を記録した(図表16)。また、2019年から2023年に失踪した技能実習外国人のうち、2024年7月時点においても所在が不明の者は9,976人となっている。一方、特定技能については、失踪者数は2023年時点で348人、特定技能に占める割合は0.15%と僅かとなっている。

失踪の主な原因として、実習実施者側の問題では、2-2で述べたような賃金未払いや長時間労働などの不適切な取り扱いが挙げられる。一方で、技能実習外国人側の経済的事情として、入国時に支払った費用の回収を目的とするケースもある。

法務省の調査によれば、技能実習外国人が来日前に送出機関または仲介者に支払った費用の平均は54.2万円だった。費用には派遣手数料、事前教育費用、保証金・違約金などがある。この費用を支払うために借金を背負う外国人も多い。来日するために母国で借金をしている技能実習外国人の割合は55%に達し、借金額の平均は54.8万円となっている。

外国人技能実習機構の調査(令和4年)では、技能実習の第一段階である第1号技能実習外国人の現金給与総額は18.6万円のため、来日するために月給のおよそ3倍に相当する借金背負う計算になる(図表17)。借金の返済期間としては、1年以内が58.2%と最も多いが、2年以内が35.5%、2年超が6.3%と、4割以上が技能実習第1号の在留期間(1年)を超えて借金返済をしているのが現状である。

こうした状況を踏まえ、育成就労制度では一定の条件下で転籍を認めること、不適正な送出を減らすため監視体制を強化すること、外国人が来日前に母国の人材会社に支払う手数料の上限を日本での月給2ヵ月分までとするなどの対応が実施される。これらの変更によって、技能実習外国人の地位を向上させ、不適切な労働環境の改善を図る。

しかし、この変更がどの程度技能実習外国人の地位向上につながるかは不透明である。転籍が可能になったとは言え、実際に優良な転職先が見つかり、転籍できるのかは分からない。さらに、中小企業においては外国人労働者の待遇改善に十分な資源を投入できるかが課題となっており、育成就労制度への移行によって、外国人労働者の労働環境が、技能実習制度よりも改善されるのかどうかについて、引き続き注視する必要がある。

(2025年03月13日「基礎研レポート」)

経済研究部

安田 拓斗

安田 拓斗のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/13 | 雇用を支える外国人労働者~受入れ拡大に備え、さらなる環境整備が求められる~ | 安田 拓斗 | 基礎研レポート |

| 2025/03/12 | 企業物価指数2025年2月~国内企業物価は2ヵ月連続で前年比4%台~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/03/03 | 宿泊旅行統計調査2025年1月~早期の春節の影響などから、中国人延べ宿泊者数が急速に回復~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/02/13 | 企業物価指数2025年1月~国内企業物価の前年比上昇率は2023年6月以来の4%超~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【雇用を支える外国人労働者~受入れ拡大に備え、さらなる環境整備が求められる~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

雇用を支える外国人労働者~受入れ拡大に備え、さらなる環境整備が求められる~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!