- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 雇用を支える外国人労働者~受入れ拡大に備え、さらなる環境整備が求められる~

雇用を支える外国人労働者~受入れ拡大に備え、さらなる環境整備が求められる~

経済研究部 安田 拓斗

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

2024年現在、日本で働く外国人労働者は、(1)特定技能を含む専門的・技術的分野で就労する人(31.2%、うち特定技能9.0%)、(2)技能実習(20.4%)、(3)資格外活動で働く人(17.3%)、(4)身分に基づき在留する人(27.3%)、(5)特定活動の対象者(3.7%)の5つに分類される(図表4)。

外国人労働者数は年々増加しており、受入れに向けた環境のさらなる整備が求められる。政府は2019年に特定技能制度を開始したほか、2027年までには技能実習制度を廃止し育成就労制度を創設するなど、外国人材の受入れ拡大に注力している。本稿では、人手不足を補うために注目が集まる在留資格の技能実習及び育成就労と特定技能について解説し、これらの在留資格を持つ外国人が日本経済に与える影響を分析する。

2――労働力の貴重な供給源である技能実習と特定技能

1|技能実習制度の概要と現状

1|技能実習制度の概要と現状技能実習制度は、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年)に限り受入れ、OJTを通じて、日本で培われた技術やスキルの移転を図る制度で、1993年に開始された。2010年には在留資格「技能実習」が創設され、2017年に「外国人材の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(以下、技能実習法)」が施行されたことで現行の制度となった。技能実習には1号から3号があり、段階的に技能向上を目指す。

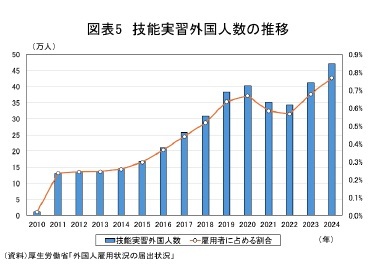

直近の状況を確認すると、技能実習外国人数は2024年10月現在、47万人となっている。新型コロナウイルスの感染拡大によって2021年、2022年は前年比で減少したが、2023年以降は2年連続で過去最高を更新した。また、雇用者に占める割合は上昇しており、2024年10月末には0.8%となった(図表5)。技能実習外国人は労働力の貴重な供給源になりつつある。

技能実習制度の趣旨は技術移転による国際貢献である。これは制度が開始された1993年から一貫しており、技能実習法には基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されている。しかし、実態としては技能実習外国人が日本国内の重要な労働力として受け止められている面もあり、目的と実態の乖離が課題である。

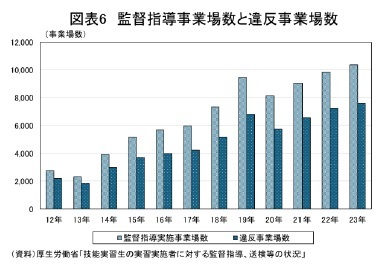

さらに、在留資格「技能実習」は人材育成等の観点から原則として本人の意向による転籍ができないことや、2024年6月末現在で98.3%の技能実習外国人の受入れを担う監理団体1による監理・支援が十分でない場合があることなどが、人権侵害や法違反の背景・原因になっている旨の指摘がされてきた。実際に厚生労働省が公表している実習実施者(技能実習外国人が在籍している事業場)の監督指導実施事業場数2と違反事業場数3をみると、2023年は監督指導実施事業場数が10,378件、違反事業場数が7,602件といずれも過去最多となっている(図表6)。また、実習実施者数に占める監督指導実施事業場数と違反事場業数の割合はそれぞれ10%台半ばと10%台前半で推移している(図表7)。実習実施者は1割以上が労働基準関係法令に違反しており、劣悪な労働環境下にいる技能実習外国人も少なくない。

さらに、在留資格「技能実習」は人材育成等の観点から原則として本人の意向による転籍ができないことや、2024年6月末現在で98.3%の技能実習外国人の受入れを担う監理団体1による監理・支援が十分でない場合があることなどが、人権侵害や法違反の背景・原因になっている旨の指摘がされてきた。実際に厚生労働省が公表している実習実施者(技能実習外国人が在籍している事業場)の監督指導実施事業場数2と違反事業場数3をみると、2023年は監督指導実施事業場数が10,378件、違反事業場数が7,602件といずれも過去最多となっている(図表6)。また、実習実施者数に占める監督指導実施事業場数と違反事場業数の割合はそれぞれ10%台半ばと10%台前半で推移している(図表7)。実習実施者は1割以上が労働基準関係法令に違反しており、劣悪な労働環境下にいる技能実習外国人も少なくない。

1 事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体

2 労働基準関係法令の違反が疑われる技能実習実施者に対して労働基準監督署等が行う

3 違反には技能実習外国人以外の労働者に関する違反も含まれる

技能実習制度における課題を解決するために、新たに育成就労という在留資格が創設された。育成就労制度は現在の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度で、2027年までに開始される。技能実習制度からの主な変更点は下記の通りである(図表9)。

在留期間の上限は3年間4で、その期間の育成を通じて、特定技能1号と同水準の技能を獲得してもらう。技能実習制度では、国際貢献の趣旨から受入れ見込数は設定されていなかったが、育成就労制度では受入れ対象分野ごとに受入見込数(上限数)5が設定される予定である。受入れ対象分野は、現行の技能実習制度の職種等を機械的に引き継ぐのではなく新たに設定し、特定産業分野(特定技能対象の16分野6)に限定している7。また、人権侵害や法違反の原因を解消するため、一定の条件下8での転籍が認められるほか、外部監査人の設置の義務化等による監理団体の適正化が図られる。

さらに日本語教育が強化される。現行の制度では、技能実習外国人は日本語試験が課されず、技能実習2号を良好に終了して特定技能1号となる際や特定技能2号となる際にも、日本語試験が課されない。一方、育成就労制度の場合、育成就労開始前に日本語能力試験N5等に合格又は相当の日本語講習の受講が必要である。さらに特定技能1号移行時には日本語能力試験N4等の合格、特定技能2号移行時には日本語能力試験N3等の合格が要件とされた。

4 特定技能1号への移行に必要な試験等に不合格となった場合、最長1年間の在留継続が認められる

5 受入れ見込数=5年度の人手不足数―(生産性向上+国内人材確保)

6 「介護」、「ビルクリーニング」、「工業製品製造業」、「建設」、「造船・舶用工業」、「自動車整備」、「航空」、「宿泊」、「自動車運送業」、「鉄道」、「農業」、「漁業」、「飲食料品製造業」、「外食業」、「林業」、「木材産業」

7 育成就労産業分野(特定産業分野のうち就労を通じて技能を習得させることが相当なもの)に限定

8 同一の機関で就労した期間が1~2年超(分野によって異なる)かつ、技能検定・日本語能力試験等合格かつ、転籍先が適正と認められる場合

(2025年03月13日「基礎研レポート」)

経済研究部

安田 拓斗

安田 拓斗のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/13 | 雇用を支える外国人労働者~受入れ拡大に備え、さらなる環境整備が求められる~ | 安田 拓斗 | 基礎研レポート |

| 2025/03/12 | 企業物価指数2025年2月~国内企業物価は2ヵ月連続で前年比4%台~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/03/03 | 宿泊旅行統計調査2025年1月~早期の春節の影響などから、中国人延べ宿泊者数が急速に回復~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/02/13 | 企業物価指数2025年1月~国内企業物価の前年比上昇率は2023年6月以来の4%超~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【雇用を支える外国人労働者~受入れ拡大に備え、さらなる環境整備が求められる~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

雇用を支える外国人労働者~受入れ拡大に備え、さらなる環境整備が求められる~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!