- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 人口減少、高齢化は経済成長をどれだけ抑制してきたのか

2025年02月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

消費者物価上昇率が2022年から3年連続で「物価安定の目標」の2%を上回るなど、日本経済は長年続いたデフレからは脱したが、経済成長率は低迷が続いている。実質GDPは新型コロナウイルス感染症の影響で2020年に前年比▲4.2%と急速に落ち込んだ後、2021年にはその反動もあり同2.7%と高めの成長となったが、2022年が同0.9%、2023年が同1.5%、2024年が同0.1%と急速な落ち込みの後としては低い伸びにとどまっている。2024年の実質GDPはコロナ禍前の2019年を0.9%上回ったが、言い換えれば2020年からの5年間で年平均0.2%程度しか成長していないことになる。

経済成長率の停滞が続いている要因として、人口減少の影響が挙げられることが多い。日本の人口は2008年をピークに減少局面に入っている。2024年の人口はピーク時の1億2808万人から▲429万人、▲3.4%減少し、足もとの減少ペースは年率▲0.5%程度まで加速している。

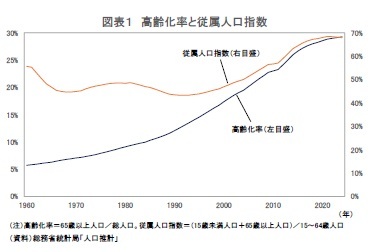

人口減少と同時に高齢化が進展していることも、経済成長率低迷の理由として挙げられることがある。高齢化によって相対的に生産性の低い就業者の割合が高まることにより、全体の労働生産性が低下する可能性があること、相対的に消費水準が低い高齢者の割合が高まることにより全体の消費水準が低下する可能性があることがその主な理由である。

経済成長率の停滞が続いている要因として、人口減少の影響が挙げられることが多い。日本の人口は2008年をピークに減少局面に入っている。2024年の人口はピーク時の1億2808万人から▲429万人、▲3.4%減少し、足もとの減少ペースは年率▲0.5%程度まで加速している。

人口減少と同時に高齢化が進展していることも、経済成長率低迷の理由として挙げられることがある。高齢化によって相対的に生産性の低い就業者の割合が高まることにより、全体の労働生産性が低下する可能性があること、相対的に消費水準が低い高齢者の割合が高まることにより全体の消費水準が低下する可能性があることがその主な理由である。

2――人口動態と経済成長の関係

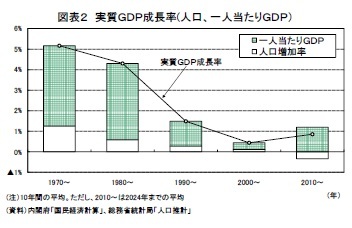

日本の実質GDP成長率(年平均)は、1970年代の5.2%から1980年代が4.3%、1990年代が1.5%、2000年代が0.4%、2010年以降が0.9%と長期的に低下傾向が続いている。

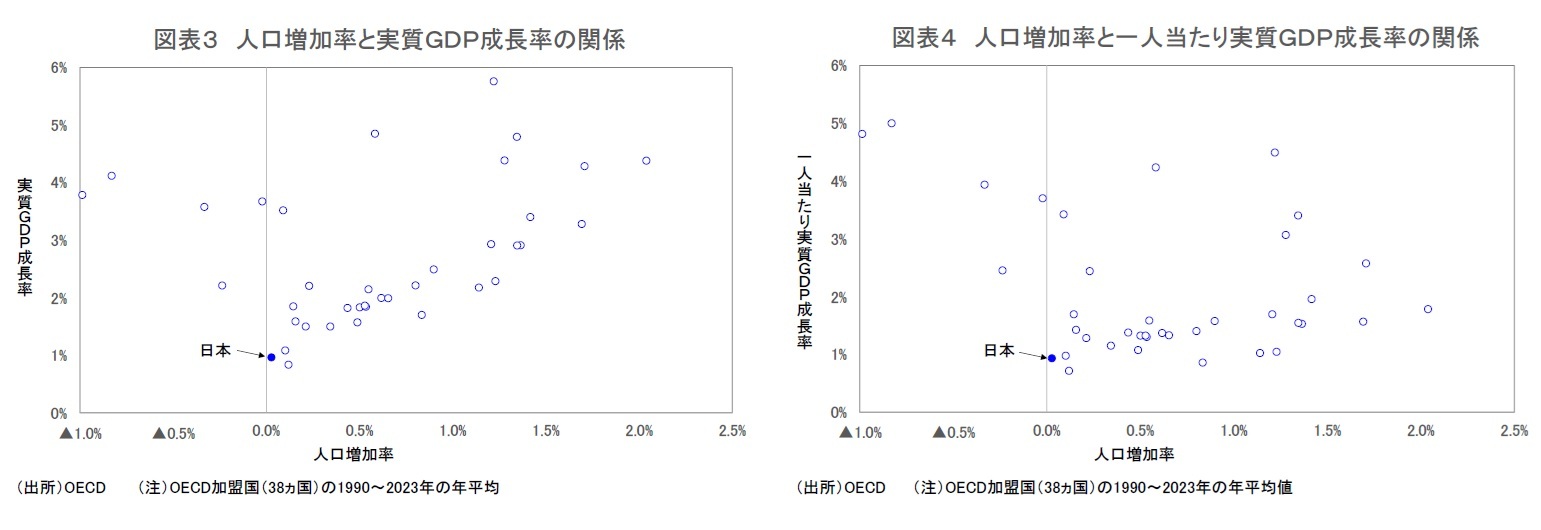

日本の低成長は人口減少とは直接関係のない一人当たりGDP成長率の低下によってもたらされている部分が大きい。人口減少が続くもとでも、一人当たりGDPの伸びを高めることによって国全体の成長率を高めることは可能である。

日本は十分豊かになったので、これ以上成長する必要がないという見方もある。確かに、かつては日本の一人当たりGDPの水準が世界最上位に位置していた。しかし、経済の停滞が長期化したことにより、現在では、国際的にみて日本は十分に豊かとは言えなくなっている。

日本は十分豊かになったので、これ以上成長する必要がないという見方もある。確かに、かつては日本の一人当たりGDPの水準が世界最上位に位置していた。しかし、経済の停滞が長期化したことにより、現在では、国際的にみて日本は十分に豊かとは言えなくなっている。

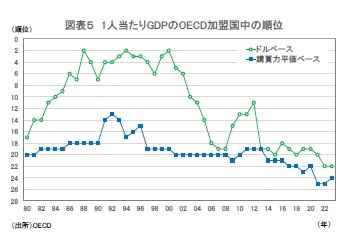

国全体のGDPの規模は米国、中国、ドイツに次ぐ世界第4位を保っているものの、一人当たりGDPで見れば、OECD加盟国(38カ国)の中で下位(2023年はドルベースで22位、購買力平価ベースで24位)に位置している(図表5)。十分に豊かだから成長の余地がないという議論は現在の日本には当てはまらない。

国全体のGDPの規模は米国、中国、ドイツに次ぐ世界第4位を保っているものの、一人当たりGDPで見れば、OECD加盟国(38カ国)の中で下位(2023年はドルベースで22位、購買力平価ベースで24位)に位置している(図表5)。十分に豊かだから成長の余地がないという議論は現在の日本には当てはまらない。

1 実質GDP成長率(一人当たりGDP成長率)は2000年代に低下した後、2010年以降は持ち直しているように見える。これは2000年代にはリーマン・ショックの影響で成長率が急速に落ち込んだ2008、2009年が含まれている一方、2010年以降はその反動で高成長となった2010年が含まれているためである。趨勢的には1990年代に急速に低下した成長率は現在まで停滞が続いていると判断される。

2 1990~2023年の人口増加率と実質GDP成長率の相関係数は0.3011、人口増加率と一人当たり実質GDP成長率の相関係数は-0.3065

3――高齢化と経済成長~供給面からのアプローチ~

前節で示した通り、人口減少そのものが経済成長率の低下に与える影響は限定的と考えられる。しかし、日本は人口減少と同時に高齢化が進展しており、このことが経済成長の抑制に働いている可能性がある。本節では、供給面からのアプローチによって、高齢化が一人当たりGDP成長率の低下にどれだけ寄与してきたかを検証する。

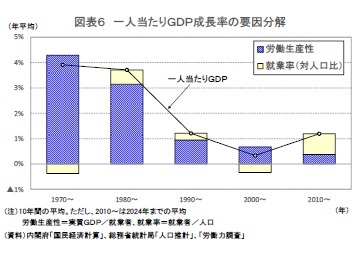

一人当たりGDP=労働生産性(実質GDP/就業者)×就業率(対人口比)で表される。一人当たりGDP成長率を労働生産性の変化と就業率(対人口比)の変化に分けると、就業率は1980年代、1990年代、2010年以降がプラスとなる一方、1970年代、2000年代がマイナスとなっており、年代によってばらつきがある。一人当たりGDP成長率の低下に大きく寄与しているのは労働生産性である。労働生産性の上昇率(年平均)は1970年代の4.3%から1980年代が3.1%、1990年代が0.9%、2000年代が0.7%、2010年以降が0.4%と長期にわたって低下し続けている(図表6)。

一人当たりGDP=労働生産性(実質GDP/就業者)×就業率(対人口比)で表される。一人当たりGDP成長率を労働生産性の変化と就業率(対人口比)の変化に分けると、就業率は1980年代、1990年代、2010年以降がプラスとなる一方、1970年代、2000年代がマイナスとなっており、年代によってばらつきがある。一人当たりGDP成長率の低下に大きく寄与しているのは労働生産性である。労働生産性の上昇率(年平均)は1970年代の4.3%から1980年代が3.1%、1990年代が0.9%、2000年代が0.7%、2010年以降が0.4%と長期にわたって低下し続けている(図表6)。一般的に、年齢と労働生産性の関係は逆U字型を描くとされている。すなわち、就労を開始したばかりの若年期には労働生産性の水準は低く、経験の蓄積とともに中年期にかけて上昇した後、一定の年齢に達すると、加齢に伴う体力や認知能力の衰えなどから低下するというものである。

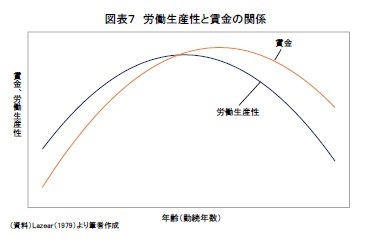

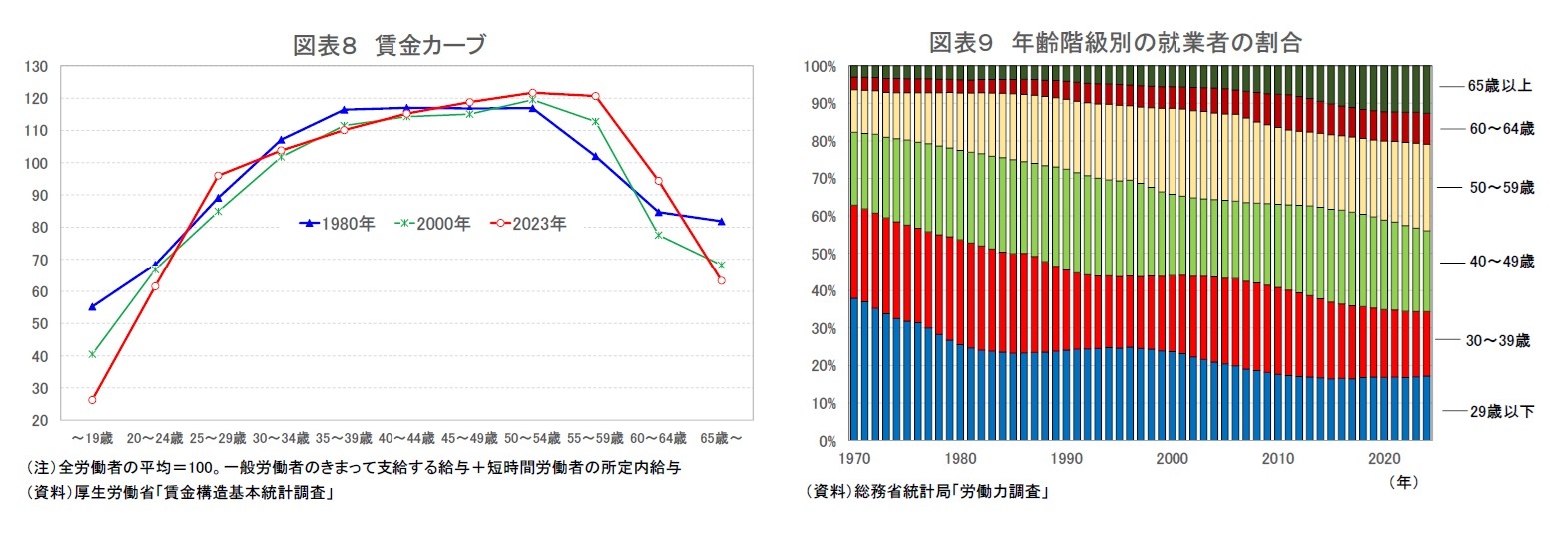

一方、年齢別の賃金カーブも労働生産性と同様に逆U字型を描くことが知られている。ただし、企業は若年期に労働生産性を下回る賃金を支払い、高齢期に労働生産性を上回る賃金を支払うという「後払い賃金仮説」により、賃金カーブの傾きは労働生産性のカーブよりも傾きが急で、労働生産性は賃金よりも早いタイミングでピークを迎えるとされている(図表7)。

一方、年齢別の賃金カーブも労働生産性と同様に逆U字型を描くことが知られている。ただし、企業は若年期に労働生産性を下回る賃金を支払い、高齢期に労働生産性を上回る賃金を支払うという「後払い賃金仮説」により、賃金カーブの傾きは労働生産性のカーブよりも傾きが急で、労働生産性は賃金よりも早いタイミングでピークを迎えるとされている(図表7)。高齢化による労働生産性への影響を見るためには、年齢階級別の労働生産性のデータが必要となる。しかし、労働生産性(付加価値/就業者)の分子となる年齢階級別の付加価値に関するデータがないことから、推計することが困難である。一方、年齢階級別の賃金は厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」から入手することができる。

労働生産性と賃金ではカーブの傾きやピーク時が異なるものの、逆U字型の形状となっている点は共通している。ここではまず、年齢階級別の労働生産性が年齢階級別の賃金に連動するという仮定を置いて3、1970年以降の労働生産性の変動を年齢階級別の労働生産性の変化と年齢構成の変化に要因分解する。年齢階級別の労働生産性の分子となる年齢階級別の付加価値(実質GDP)は、年齢階級別の賃金を年齢階級別の労働生産性の代理変数とした上で、年齢階級別に労働生産性×就業者数を計算し、実際の実質GDPをこの比率で按分することにより求めた。

年代別の賃金カーブ(一般労働者のきまって支給する給与+短時間労働者の所定内給与)を確認すると、1980年には賃金水準のピークが40~44歳だったが、その後ピークは徐々に高齢層にシフトし、2020年以降のピークは50~54歳となっている(図表8)。また、直近の若年層、高齢層の賃金カーブの傾きは従来よりも急になっていることが分かる。これは、若年層、高齢層で特に非正規化が進んでいるため、他の年齢層と比べた相対的な賃金水準が従来よりも低くなっているためである。

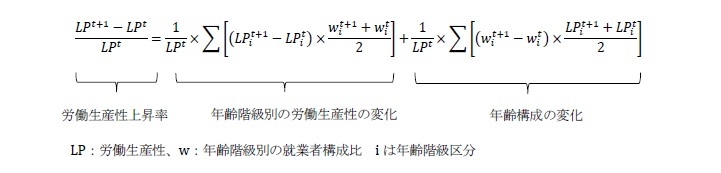

また、年齢階級別の就業者構成比の1970年から2024年にかけての変化をみると、29歳以下が38%から17%、30~39歳が25%から17%へと低下する一方、60~64歳が3%から8%、65歳以上が3%から13%へと上昇するなど、若年層の割合が低下、高齢層の割合が上昇している(図表9)。

また、年齢階級別の就業者構成比の1970年から2024年にかけての変化をみると、29歳以下が38%から17%、30~39歳が25%から17%へと低下する一方、60~64歳が3%から8%、65歳以上が3%から13%へと上昇するなど、若年層の割合が低下、高齢層の割合が上昇している(図表9)。

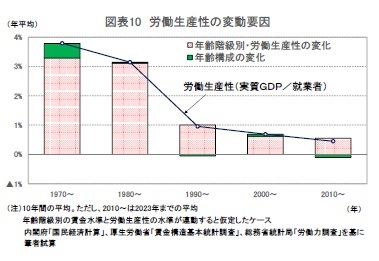

1970年以降の労働生産性上昇率を要因分解した結果が図表10である。労働生産性が相対的に低い高齢者の割合が高まることは労働生産性の低下要因だが、必ずしもそのような事実は読み取れない。年齢構成の変化は、1970年代(年平均0.5%)、1980年代(同0.1%)は労働生産性の押し上げ要因となっていたが、1990年代に押し下げ要因(同▲0.1%)に転じた。2000年代(同0.1%)にいったん押し上げ要因になった後、2010年以降(同▲0.1%)は再び押し下げ要因となっているが、その幅は小さい。

1970年以降の労働生産性上昇率を要因分解した結果が図表10である。労働生産性が相対的に低い高齢者の割合が高まることは労働生産性の低下要因だが、必ずしもそのような事実は読み取れない。年齢構成の変化は、1970年代(年平均0.5%)、1980年代(同0.1%)は労働生産性の押し上げ要因となっていたが、1990年代に押し下げ要因(同▲0.1%)に転じた。2000年代(同0.1%)にいったん押し上げ要因になった後、2010年以降(同▲0.1%)は再び押し下げ要因となっているが、その幅は小さい。一方、年齢階級別の労働生産性の変化は、一貫して労働生産性の押し上げ要因となっているが、押し上げ幅は1970年代の3.3%から1980年代が3.1%、1990年代が1.0%、2000年代が0.6%、2010年以降が0.6%と徐々に縮小している。労働生産性上昇率の低下に寄与しているのは、主として各年齢階級の労働生産性上昇率が低下していることである。

年齢構成の変化が必ずしも全体の労働生産性の押し下げに寄与していない理由は、高齢者の割合が高まることがマイナスに働く一方、高齢者と同様に相対的に労働生産性が低い若年者の割合が下がることが全体の労働生産性の上昇に寄与し、両者が打ち消しあっているためである。また、高齢者の相対的な賃金水準が従来に比べて高くなっていることも、高齢化による労働生産性の低下幅が小さくなっている一因になっていると考えられる。

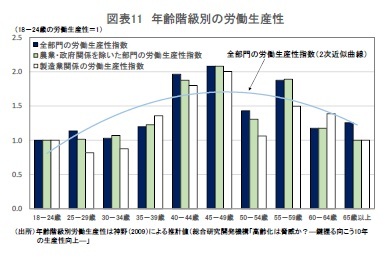

年齢階級別の賃金水準が年齢階級別の労働生産性の水準に連動するという仮定は、高齢者の労働生産性を過大評価することにより、高齢化の影響を過小評価している可能性がある。そこで、次に先行研究の年齢階級別の労働生産性の推計値を用いて、労働生産性の変動要因を試算する。

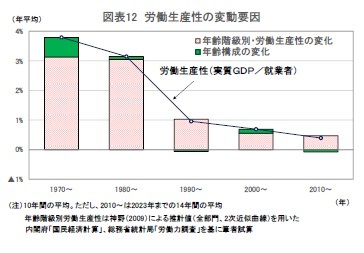

年齢階級別の労働生産性のうち、全部門の労働生産性指数(2次近似曲線)を用いて、労働生産性上昇率を労働生産性の変化と年齢構成の変化に要因分解した結果が図表12である。

年齢階級別の労働生産性のうち、全部門の労働生産性指数(2次近似曲線)を用いて、労働生産性上昇率を労働生産性の変化と年齢構成の変化に要因分解した結果が図表12である。結果は年齢階級別の賃金を年齢階級別の労働生産性の代理変数とした場合(前掲図表10)と大きく変わらない。すなわち、労働生産性上昇率の低下に大きく寄与しているのは、各年齢階級の労働生産性上昇率の低下である。年齢構成の変化は1980年代までは労働生産性の押し上げに寄与していたが、1990年代以降は労働生産性の上昇に対する寄与はゼロ%を挟んで上下しており、その幅はプラスマイナス0.1%と小さい。

3 たとえば、20~24歳の賃金が19歳以下の賃金よりも10%高ければ、20~24歳の労働生産性は19歳以下の労働生産性よりも10%高いとする。

(2025年02月28日「基礎研レポート」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える -

2025年11月06日

日銀がETF 売却を開始

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【人口減少、高齢化は経済成長をどれだけ抑制してきたのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

人口減少、高齢化は経済成長をどれだけ抑制してきたのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!