- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 2025年の中国の経済政策方針-米中摩擦再燃を見据えた「桁外れ」の対策の展望

2024年12月23日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――リスクへの対応:不動産は従来の方針を踏襲。地方債務、米中摩擦への言及はなし

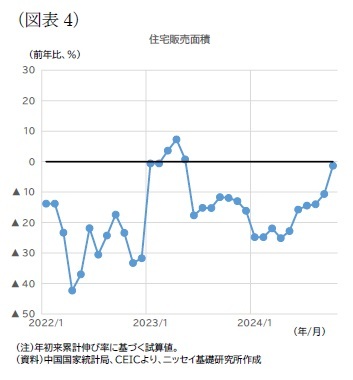

国内経済の最大リスクである不動産の問題については、従来の方針や対策が踏襲され、目新しい考えは示されなかった。2024年9月の中央政治局会議で発表された「悪化に歯止めをかけ、回復を促す」姿勢を改めて強調したうえで、老朽住宅地等の再開発強化による転居促進を中心に引き続き需要喚起に取り組む一方、新規供給を抑制し、需給バランスの正常化を目指す考えだろう。中国の不動産市場には、24年10月から11月にかけて持ち直しの動きがみられる(図表4)。その持続性にはまだ疑問が残るが、当面は、中央政府は介入せず、地方政府やデベロッパー、金融機関に具体的な対応を委ね、回復の成り行きを見守る考えとみられる。

国内経済の最大リスクである不動産の問題については、従来の方針や対策が踏襲され、目新しい考えは示されなかった。2024年9月の中央政治局会議で発表された「悪化に歯止めをかけ、回復を促す」姿勢を改めて強調したうえで、老朽住宅地等の再開発強化による転居促進を中心に引き続き需要喚起に取り組む一方、新規供給を抑制し、需給バランスの正常化を目指す考えだろう。中国の不動産市場には、24年10月から11月にかけて持ち直しの動きがみられる(図表4)。その持続性にはまだ疑問が残るが、当面は、中央政府は介入せず、地方政府やデベロッパー、金融機関に具体的な対応を委ね、回復の成り行きを見守る考えとみられる。他方、不動産と並び、長らく金融リスクの火種として挙げられてきた地方政府の隠れ債務問題については、今回言及がなかった。24年11月に発表された10兆元規模の地方債への借り換え策を受け、目先のリスクは低下したと認識しているとみられる。ただし、長引く不動産不況を背景に、地方財政が厳しい状況自体は容易には改善しないだろう。中央から地方への財政移転の強化など、地方財政の安定化によるリスク抑制の取り組みが続くと考えられる4,5。

今後の最大リスクである米中摩擦に関しても、どのように臨むか、直接的な言及はなかった。現時点で、トランプ次期大統領の対中政策として示されているのは、追加関税や投資規制の強化などであり、交渉の余地の有無や、提示されうる要求等は明らかではない。中国としては、対米輸入の拡大や市場開放、知的財産権保護、技術移転など前回の米中交渉で議題となった事項を中心に、譲歩し得る交渉のカードや、対抗措置となり得る報復関税や輸出規制等の腹案を準備している可能性はあるが、具体的にどのような戦略で対米外交を進めるかは、今後の米国側の出方を踏まえながら検討せざるを得ないというのが実情だろう。

4 地方財政の悪化は、行政による治安維持の能力低下を招き、最近多発する「社会性報復」が疑われる事件の間接的な一因となっている可能性がある。これと関連して、今回の会議では、23年9月に提起された「新時代の『楓橋経験』」の堅持、発展により、「公共安全を体系的に管理する」とされた。「楓橋経験」は、大衆の動員による社会の安定強化の取り組みであり、末端における治安維持体制の脆弱化への対応が意識されているものと思われる。

5 不動産以外のリスクに関しては、地方中小金融機関の処理が挙げられた。これは、24年7月以降、株式市場対策の優先度が高まる中で一時指摘されなくなっていたが、今回再び言及された。もっとも、対策の基本方針は、合併や再編等を通じた予防的な破たん回避という従来の方針から変わりはないと考えられる。このほか、人民銀行によるマクロプルーデンス・安定機能の拡充検討が言及された。近く制定が見込まれる金融安定化法に基づく金融安定保障基金や、政府系シンクタンクが提言する株式市場安定化基金といった枠組みの検討が進む可能性がある。

4――経済の活性化:ハイテク産業育成は継続。民営経済支援、対外開放拡大は積極化

不動産に替わる新たな原動力の育成も引き続き重点課題であり、その筆頭としては、引き続きハイテク産業の振興が位置付けられている。今回の会議では、コア技術の基礎研究強化のほか、新技術や新製品応用のモデル事業の大規模な実施も挙げられ、人工知能(AI)などの社会実装にも注力する考えが示されている。他方、「(組織内や業界内での激しい競争を意味する)『内巻式』競争の健全化」についても言及があった。これは、電気自動車(EV)をはじめ中国が国際市場で優位性を高めている製品について、国内では過剰生産能力を背景とする過当競争が深刻化している実態を念頭に置いたものだろう。環境基準強化等による淘汰の促進など、国内の過剰生産能力問題への対策のペースが、従来に比べ速まる可能性がある。

2点目は、民営経済だ。2020年から強化されたプラットフォーマー向けの規制に代表されるように、近年は民営経済の発展に対して逆風が吹いてきた。しかし、経済の停滞や若年層の失業率の高止まりが続くなか、GDPや雇用で重要な役割を果たす民営経済回復のプライオリティは高まりつつようだ。24年7月開催の三中全会では民営経済促進法の制定について、同11月開催の国務院常務会議ではプラットフォーム経済の健全な発展について方針が示され、今回の会議でもこれらが盛り込まれた。その本気度は定かではないが、民営経済を巡る環境は最悪期を脱することになりそうだ。

3点目は、対外開放だ。今回の会議では「自主的、一方的な開放を秩序立てて拡大させる」との方針が示され、さらなる開放の余地が残るサービス業で外資の参入規制緩和を進める考えのようだ。また、「外商投資体制メカニズム改革」についても言及された。海外からの対中直接投資が低迷を続けるなか、政府全体としてより体系的に外資誘致に向けた取り組みを進める考えであることが示唆される。もっとも、政策決定の根底にある「発展と安全」の両立という基本姿勢は不変だ。対米摩擦が再燃するなか、米国以外の国との関係改善を模索する動きが表れつつあるが、外国政府・企業からの要望事項が具体的な政策にどの程度反映されていくかは不透明だ。

2点目は、民営経済だ。2020年から強化されたプラットフォーマー向けの規制に代表されるように、近年は民営経済の発展に対して逆風が吹いてきた。しかし、経済の停滞や若年層の失業率の高止まりが続くなか、GDPや雇用で重要な役割を果たす民営経済回復のプライオリティは高まりつつようだ。24年7月開催の三中全会では民営経済促進法の制定について、同11月開催の国務院常務会議ではプラットフォーム経済の健全な発展について方針が示され、今回の会議でもこれらが盛り込まれた。その本気度は定かではないが、民営経済を巡る環境は最悪期を脱することになりそうだ。

3点目は、対外開放だ。今回の会議では「自主的、一方的な開放を秩序立てて拡大させる」との方針が示され、さらなる開放の余地が残るサービス業で外資の参入規制緩和を進める考えのようだ。また、「外商投資体制メカニズム改革」についても言及された。海外からの対中直接投資が低迷を続けるなか、政府全体としてより体系的に外資誘致に向けた取り組みを進める考えであることが示唆される。もっとも、政策決定の根底にある「発展と安全」の両立という基本姿勢は不変だ。対米摩擦が再燃するなか、米国以外の国との関係改善を模索する動きが表れつつあるが、外国政府・企業からの要望事項が具体的な政策にどの程度反映されていくかは不透明だ。

5――おわりに:マインドと経済の好転に向け、バランスと実効性がポイントに

以上みたように、米中貿易摩擦の再燃に向け、中国は「桁外れ」の対策で経済の安定維持に臨む構えだ。ただし、実際の規模は必要十分な水準にとどめることが予想され、微妙なかじ取りが求められることになる。2025年の経済政策動向を評価するうえでは、24年と同様、どのようなバランスで政策が展開されるのか、また、実効性ある政策運営となるかがポイントとなるだろう。

前者に関しては、これまでのところ、タイミングの適切性はさておき、情勢の変化を踏まえたバランスの見直しはなされていると評価できる。例えば、発展と安定の観点では、地方政府の隠れ債務問題に関して、処理を先送りにして目先の地方財政安定化へと舵を切った。また、民営経済についても、政策の重点が規制から支援へと変化しつつある。今後は、上述の「発展と安全」の関係についても力点に何らかの変化が生じるかが注目される。

他方、経済政策の決定および運営が機動的になされ、実効性あるものとなるかは、依然課題があるとみられる。24年夏場の経済悪化に対して政策方針の見直しが遅れた背景には、機動性を欠く党主導の経済政策運営があるとの見方があり6、この可能性には筆者も同感だ。実態は不明だが、経済政策の意思決定権限は政府から党に移ったものの、党内の組織運営や党・政府間の連携など政策の策定・実行のプロセスが複雑化し、まだ円滑になっていないのかもしれない。また、縦割りや形式主義、諂上欺下的な幹部の存在といった、大組織にありがちな弊害も依然として深刻な模様だ7。こうした組織風土を改めるには時間がかかるのが常だが、目下の苦境を契機に、ガバナンス面の改善が進むかにも注視が必要だ。

6 瀬口清之(2024)「中国の経済政策運営に新たな課題表面化、党中央の管理強化で政策の機動性欠く」、https://cigs.canon/article/20241129_8484.html

7 例えば、25年の経済政策のスローガンとして「系統集成・協同配合(体系的にまとめ、協働、連携する)」が掲げられているほか、「上に対してひけらかしてばかりで、下に対しては無責任な態度、実際の効果を考慮しない形式主義、官僚主義には断固として反対する」といった考えが強調されている。

前者に関しては、これまでのところ、タイミングの適切性はさておき、情勢の変化を踏まえたバランスの見直しはなされていると評価できる。例えば、発展と安定の観点では、地方政府の隠れ債務問題に関して、処理を先送りにして目先の地方財政安定化へと舵を切った。また、民営経済についても、政策の重点が規制から支援へと変化しつつある。今後は、上述の「発展と安全」の関係についても力点に何らかの変化が生じるかが注目される。

他方、経済政策の決定および運営が機動的になされ、実効性あるものとなるかは、依然課題があるとみられる。24年夏場の経済悪化に対して政策方針の見直しが遅れた背景には、機動性を欠く党主導の経済政策運営があるとの見方があり6、この可能性には筆者も同感だ。実態は不明だが、経済政策の意思決定権限は政府から党に移ったものの、党内の組織運営や党・政府間の連携など政策の策定・実行のプロセスが複雑化し、まだ円滑になっていないのかもしれない。また、縦割りや形式主義、諂上欺下的な幹部の存在といった、大組織にありがちな弊害も依然として深刻な模様だ7。こうした組織風土を改めるには時間がかかるのが常だが、目下の苦境を契機に、ガバナンス面の改善が進むかにも注視が必要だ。

6 瀬口清之(2024)「中国の経済政策運営に新たな課題表面化、党中央の管理強化で政策の機動性欠く」、https://cigs.canon/article/20241129_8484.html

7 例えば、25年の経済政策のスローガンとして「系統集成・協同配合(体系的にまとめ、協働、連携する)」が掲げられているほか、「上に対してひけらかしてばかりで、下に対しては無責任な態度、実際の効果を考慮しない形式主義、官僚主義には断固として反対する」といった考えが強調されている。

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年12月23日「基礎研レター」)

03-3512-1787

経歴

- 【職歴】

・2006年:みずほ総合研究所(現みずほリサーチ&テクノロジーズ)入社

・2009年:同 アジア調査部中国室

(2010~2011年:北京語言大学留学、2016~2018年:みずほ銀行(中国)有限公司出向)

・2020年:同 人事部

・2023年:ニッセイ基礎研究所入社

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

三浦 祐介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か | 三浦 祐介 | 基礎研レター |

| 2025/10/23 | 中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 | 三浦 祐介 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/20 | 中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/16 | 再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ | 三浦 祐介 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2025年の中国の経済政策方針-米中摩擦再燃を見据えた「桁外れ」の対策の展望】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2025年の中国の経済政策方針-米中摩擦再燃を見据えた「桁外れ」の対策の展望のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!