- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(1)-踊り場に立つサステナビリティの社会認知と、2030年への課題

サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(1)-踊り場に立つサステナビリティの社会認知と、2030年への課題

生活研究部 准主任研究員 小口 裕

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~消費者への、より一層のサステナビリティの浸透・理解、行動促進に向けて

2024年6月に公表された国連のSDGsレポート(The Sustainable Development Goals Report)2のSDGs各ターゲットの進捗評価(2024年段階)によると、2030アジェンダの実現に向け、残り6年と年限が迫る中で、全体的に取り組みが遅れており、特に、消費と密接にかかわるターゲットである目標12「つくる責任、つかう責任」に対して、進捗の遅れを指摘した上で、目標達成に向けて「循環型経済モデルや責任ある消費(Responsible consumption)3のさらなる促進が必要」と評価している。

拙稿「実効性と成果が問われ始めた企業のサステナビリティ推進4」では、消費者庁の調査結果に基づいて、「責任ある消費」の促進に向けた企業や公共団体のアプローチとして「サステナブル・マーケティング(Sustainable Marketing)5」を提言し、その先行研究レビューと、エシカルな消費(Ethical Consumption:倫理的な視点で商品やサービスを選択する消費行動)場面において、エシカル面に配慮した商品への一定の価格プレミアムを許容する消費者が2023年から2024年にかけて増加している点を指摘した。本稿では、新たに実施した独自の消費者調査結果に基づきサステナブル・マーケティングの具体的な方策に繋がる知見についても併せて考察していく。

1 ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2022年5月)「サステナビリティに関する意識と消費行動」、基礎研レポート(2023年9月)「サステナビリティに関わる意識と消費者行動」を参照

2 UN. Department of Economic and Social Affairs. (2024). The Sustainable Development Goals Report 2024.

3 消費行動のプロセスに倫理性や環境配慮などを組み込み,消費を通じて社会的課題を解決することを指す

4 ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2024年10月)「実効性と成果が問われ始めた企業のサステナビリティ推進」を参照

5 消費行動、ビジネス、市場を通じて価値ある提供物の戦略的創造、コミュニケーション、交換を行い、環境への害を低減し、倫理的かつ公平に、現在および将来の消費者およびステークホルダーの生活の質と幸福を向上させることを目的とした活動を指す

2――サステナビリティ・キーワードの認知率

サステナビリティとは、社会や環境を長期的に維持可能な形で発展させることを目指す包括的な概念である。しかし、その内容は多岐にわたり、環境・エコロジー(気候変動対策、資源の持続可能な利用、循環型経済、エシカル消費など)、社会問題・人権・多様性、健康・文化・ライフスタイル、企業経営・ガバナンス、テクノロジーやビジネスなど、広範な分野にわたる。まずは、これらに関連するキーワードが、社会にどのように認知され、理解されているかを探っていく。

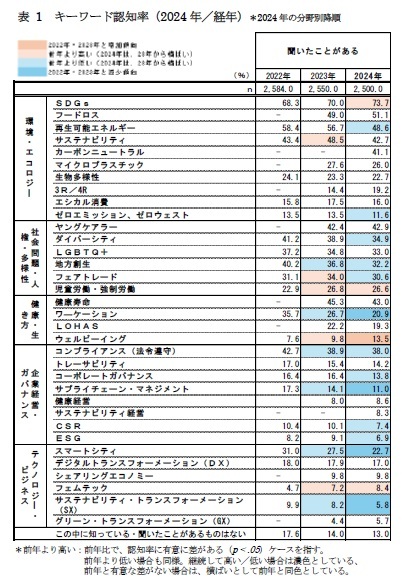

この分析に用いた調査6では、「サステナブル(Sustainable:持続可能)な社会を実現するためのキーワード」として44のワード7について、「聞いたことがあるか」(認知)を尋ねている。

また、2022年・2023年にも同様のサンプルフレームで調査を行っており、それらと比較可能な範囲で経年傾向も示していく。

最初に、2024年調査結果(表1)を見ていくと、認知率トップは「SDGs」(73.7%)、次いで「フードロス」(51.1%)、「再生可能エネルギー」(48.6%)が続く。これら3ワードは2023年度から変化は見られなかった。また、「サステナビリティ」(42.7%)、「カーボンニュートラル」(41.1%)など、サステナビリティの中でも環境・エコロジー分野のワードが4割を超えて上位を占めている傾向も、昨年2023年と同様の傾向を示している。

最初に、2024年調査結果(表1)を見ていくと、認知率トップは「SDGs」(73.7%)、次いで「フードロス」(51.1%)、「再生可能エネルギー」(48.6%)が続く。これら3ワードは2023年度から変化は見られなかった。また、「サステナビリティ」(42.7%)、「カーボンニュートラル」(41.1%)など、サステナビリティの中でも環境・エコロジー分野のワードが4割を超えて上位を占めている傾向も、昨年2023年と同様の傾向を示している。また、社会問題・人権・多様性分野、健康・ライフスタイル分野のキーワードも、環境・エコロジー分野と同様に幅広く認知されている様子が伺える。たとえば、「健康寿命」(43.0%)、「ヤングケアラー」(42.9%)など、生活者にとって身近で話題になりやすいワードは上位となる傾向がある。次いで「ダイバーシティ」(34.9%)、「LGBTQ+」(33.0%)、「地方創生」(32.2%)、「フェアトレード」(30.6%)が続いている。

その一方で、企業経営・ガバナンス分野、テクノロジー・ビジネス分野のキーワードは、全般的にやや低調である。「コンプライアンス」(38.0%)、「スマートシティ」(22.7%)など、2割を超えるワードも見られたが、環境・エコロジー分野を始めとする先の3分野と比べるとそこまで高くはない。主にビジネスで用いられるキーワードも多く、一般の消費者には馴染みが薄いと思われるが、サステナビリティ・マーケティングの観点でみると、「サプライチェーン・マネジメント」(11.1%)や「グリーン・トランスフォーメーション(GX)」(5.7%)は、商流全体の持続可能性を高める施策や、脱炭素と経済活性化を同時に実現するための活動を伝える重要なキーワードでもある。今後、消費者への積極的な発信が期待されるテーマでもあり、より一層の認知率向上が課題であろう。

6 サステナビリティに関する消費者調査/(2024年調査)調査時期:2024年8月20日~23日/調査対象:全国20~74歳男女/調査手法:インターネット調査(株式会社マクロミルのモニターから令和2年国勢調査の性・年代構成比に合わせて抽出)/有効回答数:2,500、

(2023年調査)2024年と同様のサンプルフレームで実施/調査時期:2023年8月17日~23日/有効回答数:2,550、(2022年調査)調査時期:2022年3月23日~29日/有効回答数:2,584

7 44ワードのうち、全体の認知率が5%を下回るワード(「CSV」(同4%)、「サーキュラーエコノミー」(同3.8%)、「健康経営」(同3.6%)、「ポジティブアクション」(同3.6%)、「グリーンボンド」(認知率3.4%)、「M字カーブ」(同3.4%)、「ソサエティ(Society)5.0」(同3.1%)、「ソーシャルグッド」(同2.3%)、「L字カーブ」(同2.3%)、「SOGIハラ」(同2.2%)、「Beyond GDP」(同1.7%))については、簡便のため今回の分析対象から外している。

2024年調査は、2022年・2023年調査と同じ対象者条件とサンプルフレームで実施している。ただし、2024年調査でキーワードを追加8しており、比較可能な範囲で経年変化を分析した。

その結果を図で表すと次のようになる(図1)。縦軸は2024年認知率、横軸は2024年の対前年(2023年)の認知率増減を示す。対象の44ワードの認知率平均値(24.4%)を横軸方向に追加した。

右上の象限(例:「SDGs」が配置)は、認知率が平均値より高く、対前年でも増加したワードである。右下の象限(例:「3R/4R」が配置)は、認知率は低いものの、対前年で増加したワードを示す。緑色のラベルは、各分野別の認知率・増減率の平均値を示す目印として参考配置した。

また、従業員の健康と幸福を重視する「ウェルビーイング経営11」も、ビジネス界で注目されている。このような官民双方での取り組みがキーワードの浸透に影響を与えている可能性もあるだろう。

一方、2023年と比べて認知率が有意差をもって減少したキーワードは計14ワードにのぼった。

たとえば、「再生可能エネルギー」(△8.1pt)や、新しい働き方として社会の注目を集めた「ワーケーション」(△5.8pt)などは、外部環境の経年変化に伴い、注目度が落ち着いたとも考えられる。

同様に、「サステナビリティ」(△7.4pt)のように、サステナビリティにおける消費者認知や理解の根幹をなす主だったキーワードが、2023年と比べて軒並みスコアを落とした点にも注目したい。

今夏(6~8月)は2年連続で全国的に過去最高の平均気温を記録し、気候変動や地球環境に対する危機意識を思い起こす消費者も多かったと思われる。しかしその一方で、生活必需品の価格上昇、地政学上のリスク、地震災害、政治資金問題、パリ五輪など、より身近な社会的トピックが数多く報道されており、サステナビリティ全般への注目度が相対的に控えめになったとも考えられる。

8 2024年に追加したキーワードは「サステナビリティ経営」「Beyond GDP」のワードである

9 循環型社会形成推進基本法に基づく、資源の有効活用と廃棄物削減を推進するための基本方針。2024年8月2日に閣議決定

10 第二次岸田内閣による、デジタル技術活用による地方の社会課題解決、持続可能な発展と住民のウェルビーイング向上を目指す政策

11 従業員や関係者全員の幸福を追求する経営手法であり、従業員の身体的・精神的・社会的に満たされた状態を目指している。

(2024年12月20日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1813

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 | 小口 裕 | 研究員の眼 |

| 2025/10/23 | 御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/09/17 | ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから | 小口 裕 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(1)-踊り場に立つサステナビリティの社会認知と、2030年への課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(1)-踊り場に立つサステナビリティの社会認知と、2030年への課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!