- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 医師の偏在是正はどこまで可能か-政府内で高まる対策強化論議の可能性と選択肢

医師の偏在是正はどこまで可能か-政府内で高まる対策強化論議の可能性と選択肢

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~医師偏在是正はどこまで可能か~

しかし、2024年4月のNHK番組で、厚生労働相だった武見敬三氏(以下、肩書は全て当時)が地域ごとの医師数の割り当てなど、「規制的手法」の必要性に言及したことで、関係者の注目を集めた。その後、武見氏の考え方が反映された「近未来健康活躍社会戦略」が2024年8月に公表され、(1)医師確保計画の深化、(2)医師の確保・育成、(3)実効的な医師配置――を柱とする偏在是正策の方向性が示された。今後、これを基に2024年末までに政策パッケージが示されることになっている。

しかし、そもそも医師偏在問題は「古くて新しい問題」であり、クリアカットな解決策は存在しない。しかも、営業の自由を保障した憲法との整合性が問われるほか、様々な利害対立が起きるため、関係者の合意形成も難しい。本稿では医師の偏在是正を巡る議論とか、これまでの施策を整理した上で、今後の制度改正に向けた論点や選択肢をいくつか検討する。

具体的には、営業の自由との関係など規制的手法や、財政支援など経済的インセンティブの論点を整理するとともに、その限界も指摘する。さらに、パソコンの画面越しに医師が患者を診断するオンライン診療も含めて、都道府県が大学医学部や地区医師会、市町村などと連携しつつ、様々な手立てを有効に活用する重要性も論じる。このほか、中長期的な選択肢として、人口が減っても医療サービスを持続的に提供できるような地域別報酬の可能性を検討するとともに、その利害得失も整理する。

2――「偏在」という言葉の意味

例えば、都道府県が6年周期で策定している「医療計画」が2024年度に改定される際、その制度設計を議論した「第8次医療計画等に関する検討会」が2022年12月に示した報告書では、都市と地方の偏在に加えて、「勤務施設別」「診療科間」の偏在が言及されている。さらに、2024年6月に閣議決定された骨太方針(経済財政運営と改革の基本方針)でも「地域間」「診療科間」「病院・診療所間」が併記されている。

しかし、それぞれに課題や原因が複雑に絡み合っており、全てを論じるのは難しい面がある。しかも、現実に施策が先行したり、検討が進んだりしているのは「地域間」の偏在是正である。このため、以下では、都市と地方など地域間の偏在を専ら意識しつつ、必要に応じて残り2つにも触れる形で、是正に向けた施策の経緯や現状を考察する。

3――これまでの医師偏在是正策

次に、武見氏の発言以前の医師偏在是正策を振り返る。地域における医師不足や医師の偏在は戦前にさかのぼる古い歴史を持っており、「古くて新しい問題」である。特に1961年以降、国民が何らかの公的保険に加入する「国民皆保険」が確立したことで、医療の地域格差が問題視された。国民皆保険の下で、国民は強制加入を義務付けられるのに、対価としての医療サービスにアクセスできなければ、国民は保険料だけを負担することになり、制度の信頼性が揺らいでしまうことになるためだ。

そこで、政府は1960年に「医療金融公庫」(現福祉医療機構)を設立し、財政投融資の仕組みを使った長期かつ低利融資を通じて、民間医療機関の拡大に努めたほか、1962年からは「医療機関の適正配置」を図る観点に立ち、公立・公的医療機関に関する病床規制が都市部で始まった1。

このほか、1956年度からスタートした「へき地保健医療計画」による医師確保とか、都道府県が共同で1972年2月に設立した自治医科大学による医師養成・派遣、医学部がなかった県に医学部を置く「一県一医大構想」など、医療格差を是正するため、様々な取り組みが講じられていた。

1 この時の医療法は議員立法で改正されており、当時の国会では国民皆保険の充実を前に、「医療機関の適正配置」が重視されていた。具体的には、無医地区などで新増設を図りつつ、都市部などで新増設を規制して「乱立を防止」する必要性が論じられている。1962年4月19日、第40回国会衆議院社会労働委員会における小沢辰男衆議院議員(後に厚相)の発言。

現在に至る議論の始まりは2004年頃に遡る。ここで当時の状況を振り返ると、1980年代以降、国の財政再建が意識される中、医師定員数は削減または据え置かれていたが、2004年度に導入された新臨床研修制度で、地方病院の医師不足が顕在化した。

具体的には、新臨床研修制度では、特定の専門領域に限らず、幅広い分野の専門研修を義務付けるとともに、希望に基づいて研修医と研修病院を調整するマッチングシステムも導入された。この結果、それまでは大学の医局が割り当てた病院で研修を受けていたが、多くの研修医が都市部の民間病院を選ぶようになった。

一方、大学病院サイドも研修体制の充実が求められるようになり、医局から地域の病院に派遣していた医師を引き揚げたため、残された医師の職場環境が悪化。負担増を避けるために開業したり、病院を辞めたりする医師が続出し、残された勤務医の負担が増える悪循環に繋がった2。その結果、産科医などを受診できない「医療崩壊」が問題視された。

そこで、2006年8月に「新医師確保総合対策」が決定され、医師数が少ない青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、山梨、長野、岐阜、三重の各県を対象に、臨時的に医師定員を増やした。その後も段階的に定員が臨時的に増やされており、2007年度時点で7,625人だった定員は2024年度現在、9,403人にまで増えている。

2 当時、「立ち去り型サボタージュ医療崩壊」と呼ばれた。小松秀樹(2006)『医療崩壊』朝日新聞社などを参照。

3|2008年度の地域枠創設

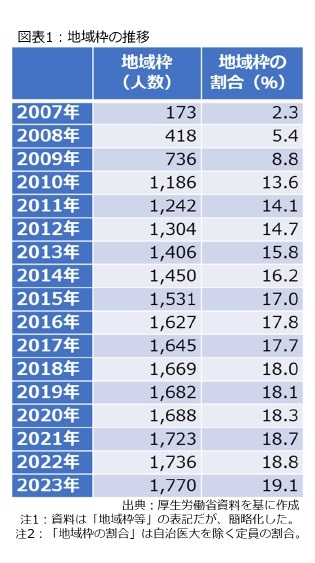

3|2008年度の地域枠創設近年、重視されているのは「地域枠」という制度である。これは2008年度に創設された仕組みであり、医学部の学生が卒業後、特定の地域や診療科で働くことを条件に、自治体から支給される奨学金の返済が免除される。この制度を通じて、医師が若い頃に地方勤務を経験してくれれば、地方に定着するか、都会でキャリアを積んだ後も帰って来てくれるのではないか、という期待3に基づいており、地域枠と医学部定員に占める比率は図表1の通り、ほぼ一貫して増加している。

なお、地元大学の医学部との連携などを担う都道府県ごとに運用が異なったため、2022年度以降、▽都道府県と大学が連携し、地元出身者もしくは全国を対象に別枠で選抜する「地域枠」、▽都道府県と大学が連携し、一定期間、都道府県に住所を有した人を対象にした「地元出身枠」、▽学生の対象を問わないなど、大学独自に設定する「大学独自枠」――の3つに整理された。これらを総称して「地域枠等」と称されることが多いが、本稿では「地域枠」で統一する。

3 この考え方は一般的に「Homecoming Salmon仮説」と呼ばれている。これは鮭(Salmon)が海を回遊した後、生まれ育った川に帰って来て産卵することに由来している。

その後も医師偏在是正は医療提供体制改革の一つとして意識されており、最近の骨太方針でも、医師偏在是正や医学教育の見直しなどで言及があった。自民党が政権に復帰した後、2013年から2024年までの文言を末尾に参考資料として添付したので、参照されたい。

このうち、最も重要な制度改正として、2018年通常国会で成立した改正医療法を指摘できる。この時には医師偏在を是正するため、「医師確保計画」「外来医療計画」という2つの計画を都道府県に作ることを義務付けた。その後、各都道府県は6年サイクルの「医療計画」の一部として、2つの計画を2020年3月までに作成した4。

このうち、医師確保計画に関しては、医師の過不足を全国一律の水準で可視化する「医師偏在指標」が導入された。ここで言う医師偏在指標とは、地域ごとの医療ニーズや人口構成、医師の年齢構成などを反映させつつ、全国ベースで、地域ごとに医師の多寡を示す指標。指標は都道府県別、人口20~30万人単位で区切られる2次医療圏で示されている。

その上で、上位3分1の都道府県を「医師多数都道府県」、下位3分の1を「医師少数都道府県」、どちらにも属さない都道府県の3つに分類し、医師少数都道府県にランク付けされた都道府県が下位3分の1を脱却するまで指標を改善することが目標とされている。2024年度からスタートした医療計画で用いられた医師偏在指標に基づく都道府県別の分類は図表2の通りである。

さらに、最多の東京都と最小の岩手県では2倍弱の開きがあり、かなりの格差が存在することも分かる。

このほか、人口20~30万人単位で設定される2次医療圏単位でも、同じように医師偏在指標に基づいて、「医師多数区域」「医師少数区域」「どちらにも属さない区域」に3分類された。その上で、地域枠の設定を通じて、若手医師の定着を図ることなど、できるだけ若手医師が医師少数区域で働いてもらうための必要な施策が医師確保計画に盛り込まれている。

なお、医師確保計画では医師不足が懸念されている小児科、産科だけ特筆する形で、偏在是正に取り組む考えが示されており、2024年度からの計画では参考材料として、病院・診療所の「勤務施設別の医師偏在指標」も示されている。さらに、医師確保計画は2024年度に改定された医療計画に包摂されており、新たな計画期間がスタートした。

4 詳細については、2020年2月17日拙稿「医師偏在是正に向けた2つの計画はどこまで有効か」(全2回、リンク先は第1回)を参照。

もう一つの外来医療計画の関係では、外来医師の偏在を示す「外来医師偏在指標」が創設され、上位3分の1が「外来医師多数区域」と設定されるなど、外来医師の過不足が可視化された。

その上で、外来医師多数区域で新規に開業を希望する場合、「都道府県や地区医師会の関係者などで構成する協議の場への参加要請→席上、在宅医療など地域で不足している機能を担うことを要請→新規開業者の自主的な対応に期待→必要に応じて協議結果を住民などに公表」という流れが想定されている。

ここで言う協議の場とは、一般的に医療提供体制改革を進めるための協議体が意識されている。具体的には、病床機能再編などを目指す「地域医療構想」という政策が2017年度以降、都道府県を中心に進められている5ものの、提供体制の大宗を占める民間医療機関に対し、都道府県は病床削減などを命令できない。このため、2次医療圏ごとに「地域医療構想調整会議」(以下、調整会議)が創設されており、ここを舞台に地域の医師会や医療機関経営者などが協議。その合意内容を基に、それぞれの関係者が自主的に対応することが想定されている。外来に関する協議についても、多くのケースで調整会議の場が活用されている。

しかし、ここでの議論は要請に過ぎず、新規開業者の行動が制限されるわけではない。なお、外来医療計画も医師確保計画と同様、2024年度に改定された医療計画の一部として反映された。

5 ここでは詳しく触れないが、2017年3月までに都道府県が作成した地域医療構想では、人口的にボリュームが大きい「団塊世代」が75歳以上になる2025年をターゲットに、医療提供体制改革を進めようという意図が込められていた。具体的には、都道府県が2025年時点の医療需要について、救急患者を受け入れる「高度急性期」「急性期」、リハビリテーションなどを提供する「回復期」、長期療養の場である「慢性期」に区分して推計。その上で、自らが担っている病床機能を報告させる「病床機能報告」で明らかになった現状と対比させることで、需給ギャップを明らかにした。その結果、全国的な数字では、高度急性期、急性期、慢性期が余剰となる一方、回復期は不足するという結果が出ており、高度急性期や急性期病床の削減と回復期機能の充実、慢性期の削減と在宅医療の充実が必要と理解されている。地域医療構想の概要や論点、経緯については、2017年11~12月の拙稿「地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)」(全4回、リンク先は第1回)、2019年5~6月の拙稿「策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える」(全2回、リンク先は第1回)、2019年10月31日拙稿「公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか」を参照。併せて、三原岳(2020)『地域医療は再生するか』医薬経済社も参照。なお、地域医療構想は目標年次が1年後に迫っており、厚生労働省は2040年頃を見通したポスト地域医療構想の議論を始めている。この点については、稿を改めて検討する。

(2024年11月11日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医師の偏在是正はどこまで可能か-政府内で高まる対策強化論議の可能性と選択肢】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医師の偏在是正はどこまで可能か-政府内で高まる対策強化論議の可能性と選択肢のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!