- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 貸出・マネタリー統計(24年9月)~金融政策正常化を受けてマネタリーベースが前年割れに、貸出の伸びは円高で抑制

2024年10月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.貸出動向:円高で目減りも、堅調維持

(貸出残高)

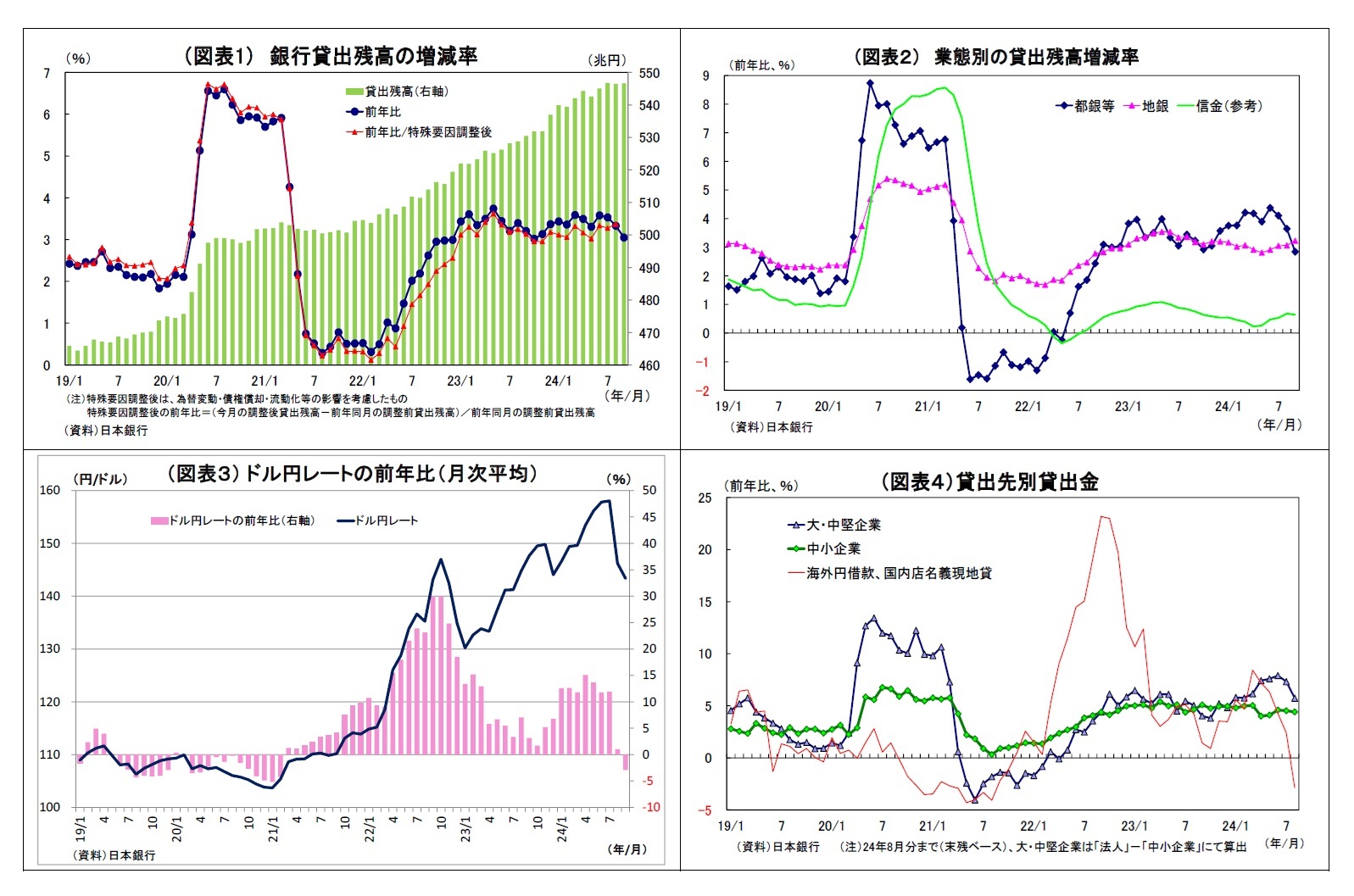

10月10日に発表された貸出・預金動向(速報)によると、9月の銀行貸出(平均残高)の伸び率は前年比3.05%と前月(同3.33%)から低下した(図表1)。同月には円高がさらに進み、外貨建て貸出の円換算額目減りを通じて貸出の伸びを抑制したと推測される。伸び率の低下は3カ月連続となるが、2023年1月以降は3%台の伸びを維持しており、コロナ前の2019年(概ね2%台)を上回る増勢が続いている。経済活動の再開や原材料価格の高止まり等に伴う資金需要、M&A・不動産向けの資金需要などが複合的に寄与する形で堅調な推移が続いていると考えられる。

業態別では、外貨建て貸出を多く手掛ける都銀等の伸びが前年比2.84%(前月は3.65%)と急低下する一方で、地銀(第2地銀を含む)の伸びは前年比3.23%(前月は3.07%)と強含み、全体の伸びを下支えした(図表2)。

10月10日に発表された貸出・預金動向(速報)によると、9月の銀行貸出(平均残高)の伸び率は前年比3.05%と前月(同3.33%)から低下した(図表1)。同月には円高がさらに進み、外貨建て貸出の円換算額目減りを通じて貸出の伸びを抑制したと推測される。伸び率の低下は3カ月連続となるが、2023年1月以降は3%台の伸びを維持しており、コロナ前の2019年(概ね2%台)を上回る増勢が続いている。経済活動の再開や原材料価格の高止まり等に伴う資金需要、M&A・不動産向けの資金需要などが複合的に寄与する形で堅調な推移が続いていると考えられる。

業態別では、外貨建て貸出を多く手掛ける都銀等の伸びが前年比2.84%(前月は3.65%)と急低下する一方で、地銀(第2地銀を含む)の伸びは前年比3.23%(前月は3.07%)と強含み、全体の伸びを下支えした(図表2)。

(貸出金利)

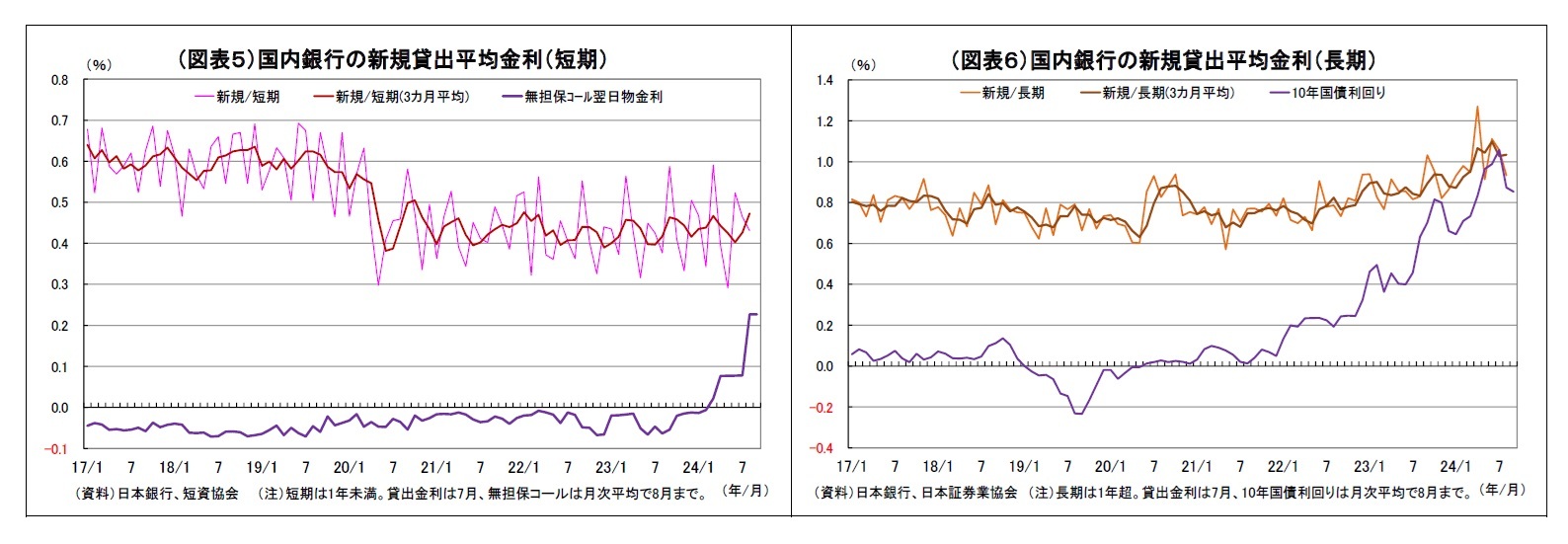

8月の新規短期貸出金利は0.431%と前月(0.465%)からやや低下した(図表5)。当統計は月々の振れが大きいため、移動平均で均してトレンドを見ても、新規短期貸出金利は2020年以降低位で底這う展開から脱していない。

コールレートやTiborといった一部の短期市場金利は日銀のマイナス金利解除(3月)、利上げ(7月)を受けて上昇しているが、貸出金利に直接的な強い影響を及ぼす短期プライムレートの引き上げは殆どの銀行で9月からとなっていることが低迷の背景にあると考えられる。9月以降の新規貸出金利の動向に注目したい。

8月の新規長期貸出金利も0.933%と前月(1.057%%)からやや低下し、3カ月ぶりに1%の節目を割り込んだ。移動平均で見ても、今年の春以降、1%強で頭打ちの状況となっている。米長期金利の低下や日銀利上げの織り込み停滞を受けて、長期の国債利回り(固定金利貸出に影響)が伸び悩んでいることが背景にあると考えられる(図表6)。

8月の新規短期貸出金利は0.431%と前月(0.465%)からやや低下した(図表5)。当統計は月々の振れが大きいため、移動平均で均してトレンドを見ても、新規短期貸出金利は2020年以降低位で底這う展開から脱していない。

コールレートやTiborといった一部の短期市場金利は日銀のマイナス金利解除(3月)、利上げ(7月)を受けて上昇しているが、貸出金利に直接的な強い影響を及ぼす短期プライムレートの引き上げは殆どの銀行で9月からとなっていることが低迷の背景にあると考えられる。9月以降の新規貸出金利の動向に注目したい。

8月の新規長期貸出金利も0.933%と前月(1.057%%)からやや低下し、3カ月ぶりに1%の節目を割り込んだ。移動平均で見ても、今年の春以降、1%強で頭打ちの状況となっている。米長期金利の低下や日銀利上げの織り込み停滞を受けて、長期の国債利回り(固定金利貸出に影響)が伸び悩んでいることが背景にあると考えられる(図表6)。

2.マネタリーベース:金融政策正常化を受けて前年割れに

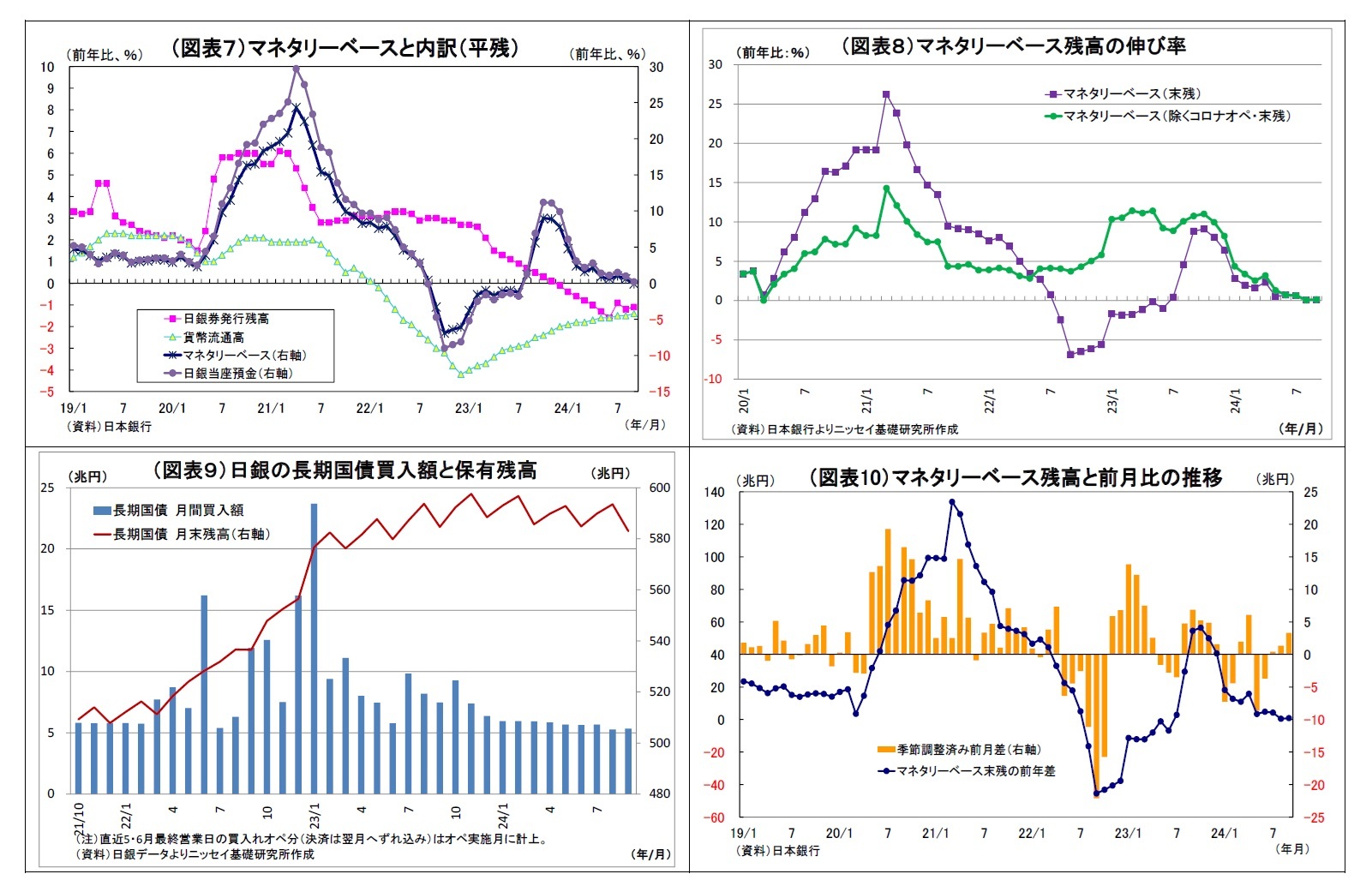

10月2日に発表された9月のマネタリーベースによると、日銀による資金供給量(日銀当座預金+市中に流通する紙幣・貨幣)を示すマネタリーベース(平残)の伸び率は前年比▲0.1%と、前月(同0.6%)から低下し、前年割れに転じた(図表7)。前年割れは2023年7月以来14か月ぶりとなるが、当時はコロナオペの回収という特殊要因がマネタリーベースを大きく押し下げていた(図表8)。従って、この特殊要因を除いた場合、前年割れは2012年4月以来ということになり、異次元緩和開始以降初のこととなる。

そして、前年割れの主因はマネタリーベースの約8割を占める日銀当座預金の伸び率低下である。金融政策正常化の一環として、日銀が8月から資金供給要因である長期国債買入れの減額を開始したことが日銀当座預金の伸び率押し下げに働いた(図表9)。

さらに、貨幣流通高の伸びが前年比▲1.4%(前月は▲1.5%)、日銀券発行高の伸び率が同▲1.1%(前月は▲1.2%)とともに前年割れが続いていることも(図表7)、マネタリーベースの前年割れに繋がっている。キャッシュレス化の進展に加え、紙幣ではインフレによるタンス預金の目減り懸念等により、一部で現金離れが進んでいるものと考えられる。

なお、季節性を除外した季節調整済み系列(平残)で見ると、9月のマネタリーベースは前月比3.3兆円増と若干のプラスになっている(図表10)。

今後も資金供給要因である長期国債買入れの減額が緩やかに進められることで、マネタリーベースは減少基調を辿ると見込まれる。

そして、前年割れの主因はマネタリーベースの約8割を占める日銀当座預金の伸び率低下である。金融政策正常化の一環として、日銀が8月から資金供給要因である長期国債買入れの減額を開始したことが日銀当座預金の伸び率押し下げに働いた(図表9)。

さらに、貨幣流通高の伸びが前年比▲1.4%(前月は▲1.5%)、日銀券発行高の伸び率が同▲1.1%(前月は▲1.2%)とともに前年割れが続いていることも(図表7)、マネタリーベースの前年割れに繋がっている。キャッシュレス化の進展に加え、紙幣ではインフレによるタンス預金の目減り懸念等により、一部で現金離れが進んでいるものと考えられる。

なお、季節性を除外した季節調整済み系列(平残)で見ると、9月のマネタリーベースは前月比3.3兆円増と若干のプラスになっている(図表10)。

今後も資金供給要因である長期国債買入れの減額が緩やかに進められることで、マネタリーベースは減少基調を辿ると見込まれる。

3.マネーストック:通貨量の伸びが6カ月連続で低下

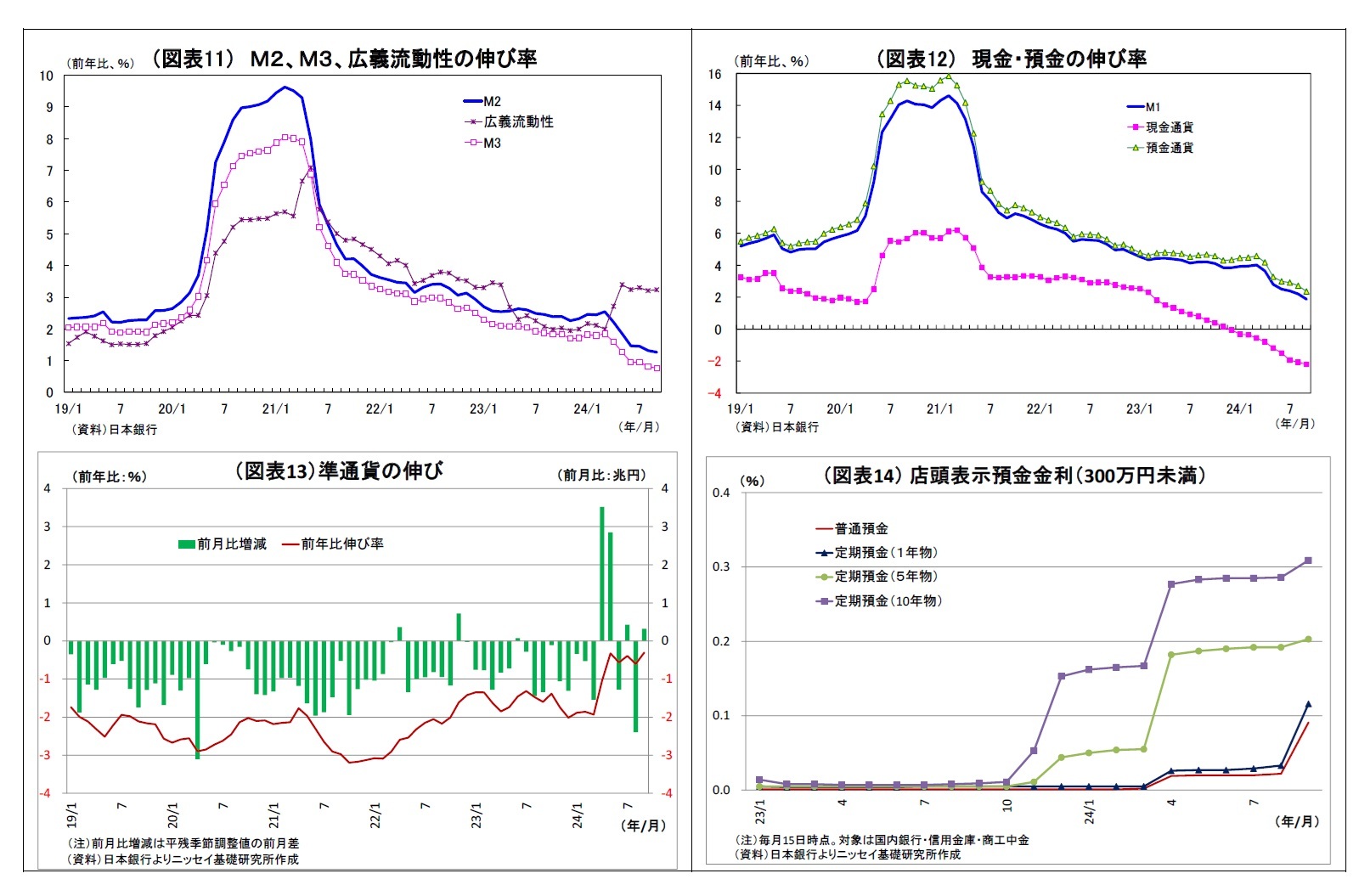

10月11日に発表された9月分のマネーストック統計によると、金融部門から市中に供給された通貨量の代表的指標であるM2(現金、国内銀行などの預金)平均残高の伸び率は前年比1.27%(前月は1.32%)、M3(M2にゆうちょ銀など全預金取扱金融機関の預貯金を含む)の伸び率は同0.76%(前月は0.82%)と、ともに低下した(図表11)。M2・M3ともに、伸び率の低下は6カ月連続となる。

通貨量の伸びは2021年以降、低下基調を辿っている。貸出(による信用創造)は堅調に推移しているものの、財政赤字縮小や貿易赤字継続、家計の貯蓄率低下・リスク性資産への資金シフトなどが影響しているとみられる。

M3の内訳では、前月同様、最大の項目である預金通貨(普通預金など・前月2.7%→当月2.4%)の伸びが低下し、全体の伸び率を押し下げた。また、キャッシュレス化やインフレの逆風を受ける現金通貨(前月▲2.1%→当月▲2.2%)のマイナス幅も拡大し、全体の伸び率低下に繋がった(図表12)。

なお、主に定期預金を意味する準通貨のマイナス幅(前月▲0.6%→当月▲0.3%)は前月から縮小したが、依然マイナス圏にある(図表13)。前月比で見ても4月から5月にかけて連月で3兆円程度の増加を見せた後は、一進一退となっている。

日銀が3月にマイナス金利の解除など金融政策の正常化に踏み切った後、7月には利上げを実施したことで多くの銀行が預金金利の引き上げに動いた(図表14)。このため、昨年までのような一方的な資金流出が続いているわけではないものの、預金金利が未だ5年物定期預金で0.2%程度、10年物定期預金で0.3%程度に留まっていることから、満期・解約分を明確に上回るほどの持続的な資金流入には繋がっていないようだ。

通貨量の伸びは2021年以降、低下基調を辿っている。貸出(による信用創造)は堅調に推移しているものの、財政赤字縮小や貿易赤字継続、家計の貯蓄率低下・リスク性資産への資金シフトなどが影響しているとみられる。

M3の内訳では、前月同様、最大の項目である預金通貨(普通預金など・前月2.7%→当月2.4%)の伸びが低下し、全体の伸び率を押し下げた。また、キャッシュレス化やインフレの逆風を受ける現金通貨(前月▲2.1%→当月▲2.2%)のマイナス幅も拡大し、全体の伸び率低下に繋がった(図表12)。

なお、主に定期預金を意味する準通貨のマイナス幅(前月▲0.6%→当月▲0.3%)は前月から縮小したが、依然マイナス圏にある(図表13)。前月比で見ても4月から5月にかけて連月で3兆円程度の増加を見せた後は、一進一退となっている。

日銀が3月にマイナス金利の解除など金融政策の正常化に踏み切った後、7月には利上げを実施したことで多くの銀行が預金金利の引き上げに動いた(図表14)。このため、昨年までのような一方的な資金流出が続いているわけではないものの、預金金利が未だ5年物定期預金で0.2%程度、10年物定期預金で0.3%程度に留まっていることから、満期・解約分を明確に上回るほどの持続的な資金流入には繋がっていないようだ。

一方、広義流動性(M3に投信や外債といったリスク性資産等を加算した概念)の伸び率は前年比3.24%(前月は3.21%)と僅かながら上昇した(図表11)。伸び率の水準もM2・M3を大きく上回っている。

内訳では、既述の通り、M3の伸びが低下したものの、規模の大きい金銭の信託(前月13.6%→当月14.1%)が伸び率を拡大し、全体をけん引した。また、国債(前月29.5%→当月29.1%)の伸びが高水準を維持したことも、残高押し上げに寄与している。なお、投資信託(私募やREITなどを含み企業保有分も合わせた元本ベース、前月▲5.7%→当月▲5.7%)は前年割れが継続している。

内訳では、既述の通り、M3の伸びが低下したものの、規模の大きい金銭の信託(前月13.6%→当月14.1%)が伸び率を拡大し、全体をけん引した。また、国債(前月29.5%→当月29.1%)の伸びが高水準を維持したことも、残高押し上げに寄与している。なお、投資信託(私募やREITなどを含み企業保有分も合わせた元本ベース、前月▲5.7%→当月▲5.7%)は前年割れが継続している。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年10月11日「経済・金融フラッシュ」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【貸出・マネタリー統計(24年9月)~金融政策正常化を受けてマネタリーベースが前年割れに、貸出の伸びは円高で抑制】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

貸出・マネタリー統計(24年9月)~金融政策正常化を受けてマネタリーベースが前年割れに、貸出の伸びは円高で抑制のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!