- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- ジョブ型人事指針を読む(下)-先行20社の事例より:権限移譲と導入プロセス

2024年09月30日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

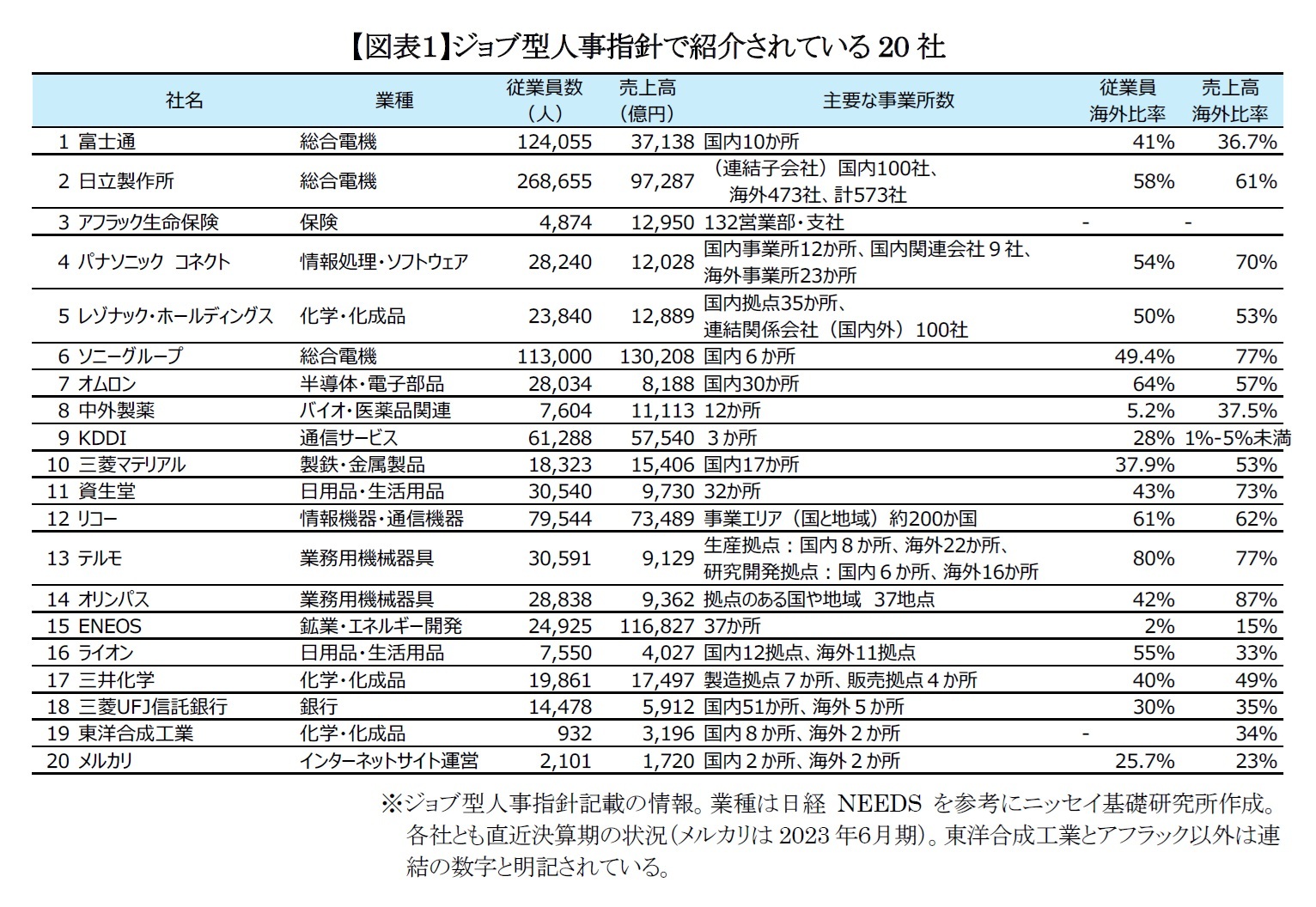

前稿では、「ジョブ型人事指針」に基づき、同指針の「3.(4)等級の変更」までの各項目について触れ、ジョブ型人事の基本(全体の枠組みや設計)と目的(導入の狙いと背景)について、事例から共通点、独自性のある取り組みを整理した。

本レポートでは、前稿に続いて、同指針の「4.人事部と各部署の権限分掌の内容」(権限移譲)、「5.導入プロセス」(制度の具体的な導入手順や組織への定着)について概観する。基本から一歩進み、各企業がジョブ型人事を効果的に運用するための手順・工夫について取り上げる。権限委譲の形態や導入プロセスは企業ごとに異なり、ジョブ型人事制度の効果的な運用には柔軟な対応が求められる。組織に制度を定着させる手順や工夫等について触れつつ、企業に加えて公務員への適用、そして懸念点等も含んだ所見を述べる。

本レポートでは、前稿に続いて、同指針の「4.人事部と各部署の権限分掌の内容」(権限移譲)、「5.導入プロセス」(制度の具体的な導入手順や組織への定着)について概観する。基本から一歩進み、各企業がジョブ型人事を効果的に運用するための手順・工夫について取り上げる。権限委譲の形態や導入プロセスは企業ごとに異なり、ジョブ型人事制度の効果的な運用には柔軟な対応が求められる。組織に制度を定着させる手順や工夫等について触れつつ、企業に加えて公務員への適用、そして懸念点等も含んだ所見を述べる。

2――ジョブ型人事指針の内容

(以下の番号は、ジョブ型人事指針の構成に合わせている)

4|人事部と各部署の権限分掌の内容

ジョブ型人事制度の導入により、多くの企業が人事部の権限を現場に委譲している。採用や配置、昇進、さらには報酬の原資等、従来は人事部が一元的に管理していた領域を、各部署のマネージャーが事業戦略に応じて柔軟に運用できるようにし、人事部はサポートや戦略策定に注力する形へと移行している。この体制によって、より迅速かつ的確な人材マネジメントが実現されている。

(共通する取り組み)

(1) 権限の委譲

中央集権的な人事運営から、各部署や現場に権限を委譲する方向にシフトしている企業が増えている。特に、採用、昇進、配置等の決定権が現場マネージャーに委ねられている。例えば日立製作所、オムロン、中外製薬、三菱マテリアル等がこの方向性をとっている。

(2) HRBP(Human Resource Business Partner)の導入

権限移譲の支援として、多くの企業でHRBPが導入され、各部門の人材マネジメントをサポートしている。HRBPは事業戦略と人材戦略の統合を支援し、企業の持続可能な成長に貢献している。例えばリコー、三菱マテリアル、メルカリ等が導入している。

(3) HRテクノロジーの導入

富士通、三井化学、三菱UFJ信託銀行等では、各部署の予算・定員管理やパフォーマンスの把握をリアルタイムで行う仕組みを導入することで、より戦略的な人材管理を実現し、現場での意思決定をデータで支援している。

(独自性のある取り組み)

(1) 人事部改革の徹底

レゾナック・ホールディングスでは、メンバーシップ型人事制度の影響を受けた多くの社員が、事業部門への権限移譲後も従来の運用に戻るリスクを懸念していた。これに対し、人事部の変革を徹底的に進めなければならないと指摘する。

(2) 人事部門の創設後に現場に権限移譲

東洋合成工業では、従前は人事機能が整備されておらず、組織成長上の課題であったことから、いったん中央集権的な人材総務部を創設した。その後、主力拠点に人事担当者を配置するというステップを踏んでいる。

(まとめ)

・HRBPの設置により、各部署への権限移譲が円滑に進んでいる。特に採用、配置、評価等に関する意思決定が現場レベルで行われるようになり、組織の柔軟性が向上した。

・メンバーシップ型人事からジョブ型人事へ転換する際に、従来の文化が強く残る場合があり、人事部の改革が鍵となっている。HRBPの役割が重要になっている一方で、その効果を最大限に引き出すためには、文化の転換が不可欠とされる。

・人事運営におけるデータ活用が進むことで、採用・昇進・配置のプロセスにおける透明性が向上し、現場での判断がよりデータに基づいたものになることで、社員の信頼を得やすくなっている。

4|人事部と各部署の権限分掌の内容

ジョブ型人事制度の導入により、多くの企業が人事部の権限を現場に委譲している。採用や配置、昇進、さらには報酬の原資等、従来は人事部が一元的に管理していた領域を、各部署のマネージャーが事業戦略に応じて柔軟に運用できるようにし、人事部はサポートや戦略策定に注力する形へと移行している。この体制によって、より迅速かつ的確な人材マネジメントが実現されている。

(共通する取り組み)

(1) 権限の委譲

中央集権的な人事運営から、各部署や現場に権限を委譲する方向にシフトしている企業が増えている。特に、採用、昇進、配置等の決定権が現場マネージャーに委ねられている。例えば日立製作所、オムロン、中外製薬、三菱マテリアル等がこの方向性をとっている。

(2) HRBP(Human Resource Business Partner)の導入

権限移譲の支援として、多くの企業でHRBPが導入され、各部門の人材マネジメントをサポートしている。HRBPは事業戦略と人材戦略の統合を支援し、企業の持続可能な成長に貢献している。例えばリコー、三菱マテリアル、メルカリ等が導入している。

(3) HRテクノロジーの導入

富士通、三井化学、三菱UFJ信託銀行等では、各部署の予算・定員管理やパフォーマンスの把握をリアルタイムで行う仕組みを導入することで、より戦略的な人材管理を実現し、現場での意思決定をデータで支援している。

(独自性のある取り組み)

(1) 人事部改革の徹底

レゾナック・ホールディングスでは、メンバーシップ型人事制度の影響を受けた多くの社員が、事業部門への権限移譲後も従来の運用に戻るリスクを懸念していた。これに対し、人事部の変革を徹底的に進めなければならないと指摘する。

(2) 人事部門の創設後に現場に権限移譲

東洋合成工業では、従前は人事機能が整備されておらず、組織成長上の課題であったことから、いったん中央集権的な人材総務部を創設した。その後、主力拠点に人事担当者を配置するというステップを踏んでいる。

(まとめ)

・HRBPの設置により、各部署への権限移譲が円滑に進んでいる。特に採用、配置、評価等に関する意思決定が現場レベルで行われるようになり、組織の柔軟性が向上した。

・メンバーシップ型人事からジョブ型人事へ転換する際に、従来の文化が強く残る場合があり、人事部の改革が鍵となっている。HRBPの役割が重要になっている一方で、その効果を最大限に引き出すためには、文化の転換が不可欠とされる。

・人事運営におけるデータ活用が進むことで、採用・昇進・配置のプロセスにおける透明性が向上し、現場での判断がよりデータに基づいたものになることで、社員の信頼を得やすくなっている。

5|導入プロセス

ジョブ型人事制度の導入は、多くの企業で段階的に進められている。まず管理職層や特定の部門で試行し、フィードバックをもとに全社へ拡大するケースが一般的である。また、労使協議や社員研修を通じて従業員の理解を促し、制度のスムーズな導入を図るとともに、激変緩和措置等で柔軟な運用が行われている。

(共通する取り組み)

(1) 段階的な導入

前稿においても触れたが、多くの企業は、ジョブ型人事制度を全社に一斉に導入するのではなく、まずは特定部門や管理職層に限定して導入し、徐々に拡大する段階的なアプローチを採用している。これにより、初期段階で発生する課題の特定と改善が可能である。例えば富士通や三井化学は管理職層から着手し、段階的に拡大した。また、企業によっては、実験的に特定部門で導入し、その後全社的に拡大するアプローチも見られる。

(2) 労使協議の実施

制度導入前に、労働組合や社員代表と協議を重ねるプロセスが共通している。これにより、社員の不安を軽減し、導入後のトラブルを防止する。例えば、ライオンや資生堂では数年かけて労使協議を実施し、制度導入に向けた土壌を整備した。

(3) 社員研修の実施

新しい評価基準やキャリアパスの理解を促進するための研修が行われ、多くの企業が社員に対して説明会を実施している。富士通では、ジョブ型の評価基準を社員に周知するための研修プログラムを導入した。

(独自性のある取り組み)

(1) 柔軟な労使協議

メルカリのように労働組合を持たない企業は、全社集会や制度説明会を通じて、CHROや担当者が自ら社員に制度の説明を行い、フィードバックを基に制度を柔軟に改善していくという方法を取っている。

(2) 企業統合後の制度統一

三井化学は、M&Aにより買収した会社との人事制度を統合する際、画一的なルールではなく、相手企業の人事制度の良い部分を取り入れて柔軟に対応する方法を採っている。

(まとめ)

・段階的な導入により、初期の課題を特定して対応策を講じることで、全社展開時の混乱を防ぐことができる。

・制度導入の前提として、労使協議を丁寧に行うことで、社員の納得感を高め、円滑な制度導入が実現できる。

・全社的な制度導入後も、フィードバックを受けながら、必要に応じて制度の改善を行う企業が増加している。これにより、長期的な制度の安定運用が図られている。

ジョブ型人事制度の導入は、多くの企業で段階的に進められている。まず管理職層や特定の部門で試行し、フィードバックをもとに全社へ拡大するケースが一般的である。また、労使協議や社員研修を通じて従業員の理解を促し、制度のスムーズな導入を図るとともに、激変緩和措置等で柔軟な運用が行われている。

(共通する取り組み)

(1) 段階的な導入

前稿においても触れたが、多くの企業は、ジョブ型人事制度を全社に一斉に導入するのではなく、まずは特定部門や管理職層に限定して導入し、徐々に拡大する段階的なアプローチを採用している。これにより、初期段階で発生する課題の特定と改善が可能である。例えば富士通や三井化学は管理職層から着手し、段階的に拡大した。また、企業によっては、実験的に特定部門で導入し、その後全社的に拡大するアプローチも見られる。

(2) 労使協議の実施

制度導入前に、労働組合や社員代表と協議を重ねるプロセスが共通している。これにより、社員の不安を軽減し、導入後のトラブルを防止する。例えば、ライオンや資生堂では数年かけて労使協議を実施し、制度導入に向けた土壌を整備した。

(3) 社員研修の実施

新しい評価基準やキャリアパスの理解を促進するための研修が行われ、多くの企業が社員に対して説明会を実施している。富士通では、ジョブ型の評価基準を社員に周知するための研修プログラムを導入した。

(独自性のある取り組み)

(1) 柔軟な労使協議

メルカリのように労働組合を持たない企業は、全社集会や制度説明会を通じて、CHROや担当者が自ら社員に制度の説明を行い、フィードバックを基に制度を柔軟に改善していくという方法を取っている。

(2) 企業統合後の制度統一

三井化学は、M&Aにより買収した会社との人事制度を統合する際、画一的なルールではなく、相手企業の人事制度の良い部分を取り入れて柔軟に対応する方法を採っている。

(まとめ)

・段階的な導入により、初期の課題を特定して対応策を講じることで、全社展開時の混乱を防ぐことができる。

・制度導入の前提として、労使協議を丁寧に行うことで、社員の納得感を高め、円滑な制度導入が実現できる。

・全社的な制度導入後も、フィードバックを受けながら、必要に応じて制度の改善を行う企業が増加している。これにより、長期的な制度の安定運用が図られている。

(2024年09月30日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1864

経歴

- 【職歴】

1996年 日本生命保険相互会社入社

主に資産運用部門にて融資関連部署を歴任

(海外プロジェクトファイナンス、国内企業向け貸付等)

2022年 株式会社ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・公益社団法人日本証券アナリスト協会

小原 一隆のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/09 | 石破コメントと「反軍演説」-「語られざるもの」をめぐって | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/08/01 | 真夜中まで89秒-終末時計が警告する世界の複合リスクの現状 | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/04/11 | 万博のミャクミャク硬貨の向こう側-記念と責任の間に | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/03/25 | 米国で広がる“出社義務化”の動きと日本企業の針路~人的資本経営の視点から~ | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ジョブ型人事指針を読む(下)-先行20社の事例より:権限移譲と導入プロセス】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ジョブ型人事指針を読む(下)-先行20社の事例より:権限移譲と導入プロセスのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!