- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 個人消費 >

- 増え行く単身世帯と消費市場への影響-家計消費は2025年頃をピークに減少、2050年には現在の1割減、うち単身世帯が3割、高齢世帯が半数へ

増え行く単身世帯と消費市場への影響-家計消費は2025年頃をピークに減少、2050年には現在の1割減、うち単身世帯が3割、高齢世帯が半数へ

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~単身世帯は40年で3倍に増加、現在は総世帯の約4割へ

ひとり暮らしの単身世帯と複数人で暮らす家族世帯では、当然ながら消費生活にも違いが出る。今後とも日本では単身世帯が増加する見通しであり、単身世帯が増え行くことは消費市場にも影響を及ぼす。よって本稿では、単身世帯に注目しながら、あらためて日本の世帯構造の変化を捉え、この世帯構造の変化を踏まえて家計消費額の推計を行う。

2――世帯数および世帯構造の変化

2|世帯構造の変化~単身世帯や夫婦のみ世帯など人数の少ない世帯が増加

2|世帯構造の変化~単身世帯や夫婦のみ世帯など人数の少ない世帯が増加総世帯の内訳を家族類型別に見ると、核家族の夫婦と子世帯や、三世代世帯を含むその他世帯の割合が低下する一方、単身世帯や夫婦のみ世帯、ひとり親と子世帯の割合は上昇している(図表2)。なお、夫婦のみ世帯は2020年頃、ひとり親と子世帯は2030年頃をピークに低下傾向に転じる。

つまり、世帯人員数の多い世帯が減る一方、人数の少ない世帯が増えているという家族類型の変化からも世帯がコンパクト化している様子が読み取れる。

なお、冒頭で述べた通り、単身世帯は、1980年では総世帯の約2割であったが、2020年には4割弱、2030年には4割を超え、2050年には44.3%となる見通しだ。

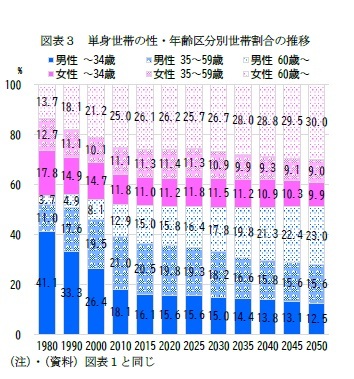

3|単身世帯の内訳の変化~一人暮らしは若い男性から高齢男女へ、2040年に60歳以上が半数を超える

3|単身世帯の内訳の変化~一人暮らしは若い男性から高齢男女へ、2040年に60歳以上が半数を超える単身世帯数が増えるとともに、その内訳が変化している。単身世帯の内訳を性年齢区分別に見ると、1980年では35歳未満の若年男性世帯(41.1%)が約4割を占めて圧倒的に多く、次いで若年女性世帯(17.8%)が2割弱で、男女を合計すると若年世帯が単身世帯の約6割を占めていた(図表3)。

しかしその後、単身世帯では若年世帯が減り、60歳以上の高年齢世帯や35~59歳の壮年男性世帯が増えることで、2015年で最も多いのは高年齢女性世帯(26.1%)、次いで壮年男性世帯(20.5%)、若年男性世帯(16.1%)となっている。

今後は壮年男性世帯の増加に歯止めがかかる一方、高年齢世帯はさらに増えるため、単身世帯に占める60歳以上の高年齢世帯の割合は2040年に半数を超え、2050年には53.0%となる見通しだ。

3――世帯構造の変化が家計消費へ与える影響

ここからは世帯構造の変化が家計消費額にもたらす影響を捉える。まず、下記の手順にて、各世帯の消費額が家計消費額全体に占める割合を求め、世帯構造の変化によって家計消費に占める各世帯の割合はどのように変わるのかを分析する。

(1) 各年の世帯類型別世帯数(二人以上世帯と単身世帯の世帯主の年齢階級別世帯数1)に対して、総務省「家計調査」から得た世帯当たりの月平均消費支出額を乗じ、各世帯類型の合計消費額を求める。2025年以降の世帯数は予測値、消費額は2023年の値を用いて推計する。

(2) (1)で得た各世帯の月間消費額を合計し、合計値に占める各世帯の月間消費額の割合を算出する。

推計の結果、2020年頃までは二人以上世帯の消費額は家計消費全体の約8割(単身世帯が約2割)を占めるが、その後、二人以上世帯の消費額の割合が低下する一方、単身世帯は上昇することで、2035年頃には二人以上世帯が7割を下回り、単身世帯は3割を上回るようになる。

また、二人以上世帯でも単身世帯でも、60歳以上の高年齢世帯の消費額が占める割合が高まっていく。2010年頃までは二人以上世帯と単身世帯を合わせた高年齢世帯全体の消費額の割合は全体の4割を下回るが、2050年にはおよそ半数となる(48.9%)。なお、60歳以上の高年齢の単身世帯で見ると、2020年頃までは1割を下回るが、2050年には15.3%となる。

なお、2020年から2023年にかけて段差があるようだが、この要因には、(1)2020年までの世帯数は実績値だが2023年以降は予測値であること、(2)2020年は新型コロナウイルス感染症が拡大し始めて全世帯で消費額が減少したが、二人以上世帯と比べて単身世帯の方が影響は大きかったこと(二人以上世帯:2019年に対して2020年は▲5.3%、2020年に対して2023年は+5.8%、単身世帯:同▲8.1%、同+11.4%)などがあげられる。

ところで、単身世帯が家計消費に占める割合(2020年では22.9%)は世帯数に占める割合(同38.0%)と比べて低いが、この理由は、(1)単身世帯と比べて二人以上世帯では世帯人員が多いため世帯あたりの支出が多いこと、(2)単身世帯では支出額が比較的多い壮年世帯の占める割合が低いことによる。

(1)については、2020年の二人以上世帯の1世帯当たり人員数は平均2.21人であり、消費支出額は月平均277,926円だが、単身世帯では150,506円である(参考までに2023年の消費支出額は二人以上世帯293,997円、単身世帯167,620円)。

(2)については、図表5・6より、二人以上世帯では1世帯当たりの人員数の増加に伴い240~50歳代で、単身世帯では35~59歳で消費支出額が膨らむ傾向があるが、35~59歳の壮年世帯が占める割合は二人以上世帯では44.1%、単身世帯では38.7%である(2020年)。

1 「家計調査」では世帯類型が二人以上世帯と単身世帯の2区分であり、この2区分それぞれについて世帯主の年齢階級別に消費支出額が公表されているため、世帯数も同様の区分で見ていく。

2 2020年の二人以上世帯の1世帯あたり人員数は、世帯主の年齢が29歳以下で3.24人、30歳代で3.70人、40歳代で3.72人、50歳代で3.24人、60歳代で2.69人、70歳以上で2.44人(総務省「家計調査」)。

(2024年06月12日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【増え行く単身世帯と消費市場への影響-家計消費は2025年頃をピークに減少、2050年には現在の1割減、うち単身世帯が3割、高齢世帯が半数へ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

増え行く単身世帯と消費市場への影響-家計消費は2025年頃をピークに減少、2050年には現在の1割減、うち単身世帯が3割、高齢世帯が半数へのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!