- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- アジアの社会保障制度 >

- 中国、進む独居化-独居の3割は60歳以上の高齢者

2024年03月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――‘家族’に対する国の強力な介入

少子高齢化が進む中国で、家族の構成状況やそのあり方にも変化がおきている。

中国の伝統的な家族観の1つに「四世同堂」があるが、これは家長夫婦を中心にその息子夫婦など4世代の家族が同居し、暮らすことを意味している。儒教的な規範概念に基づいて家族が集まって生活をともにすることが理想とされてきたのだ。家族とそれを成すための婚姻との関係について、張・星(2016)は『礼記』に基づいて、社会構成の基本単位は家族であり、家族の形成、親族間の社会関係の形成と拡大はすべて婚姻がともなっていること、また、婚姻関係は人口の再生産を実現する前提であり、安定した婚姻関係は人口の安定した発展を保障する重要な条件であることを挙げている1。

欧米や日本においては、産業の近代化、都市化が進むと社会における家族の機能は段階的に縮小している。一方、中国は同様の傾向はありつつも、川口(2017)は過去150年ほどにおいて、中国における家族は国家による強固な政策の対象とされてきたのであり、それは家族が中国の社会構造といかに不可分な関係にあるかを物語っている点を指摘している2。つまり、中国は家族という極めてプライベートな領域に国が強力に介入し続けてきたという歴史がある。

中国において、家族・結婚のあり方の大きな変革は現在の中国建国以降であろう。1949年以降、政府は家族主義とそれまでの宗族3を封建的であるとして弾圧した。計画経済期には社会主義的な女性解放思想の下、「家事労働の社会化」を国が推進、女性の労働参加を促進した。また、1950年5月には中国婚姻法を施行し、父母が取り決めた結婚の強制、男尊女卑、子女の利益を無視した封建的な結婚制度を廃止するとした。男女の婚姻の自由、一夫多妻の禁止、男女の権利平等などが促進された。それは「男女双方の本人の完全な自由意志」を結婚登記のための必須条件とするほどの力の入れようであった。また、戦後、人口が爆発的に増加したことから、1970年代になると人口抑制のための「計画出産」や一人っ子政策を導入、国家による家族形成への強力な介入は続いた。経済や社会の大きな変容、人口抑制政策の中で、中国では核家族化が急速に進展、家族のあり様も大きく変化することになる。

1 張琢著・星明訳(2016)「中国における婚姻と家族の研究」、『佛教大学社会学部論集』第63号、p.84

https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/SO/0063/SO00630L079.pdf、2024年2月26日取得。

2 川口幸大(2017)「中国における家族の近現代史的展開」、公益財団法人 JFE21世紀財団

https://www.jfe-21st-cf.or.jp/furtherance/pdf_hokoku/2017/a07.pdf、2024年2月26日取得。

3 父系の出自に基づいた人々の組織。農村部では父系の親族が宗族を形成して、一族で共通の財産を運営しつつ、祖先祭祀を行ってきた出典は注釈2と同一、P.131。

中国の伝統的な家族観の1つに「四世同堂」があるが、これは家長夫婦を中心にその息子夫婦など4世代の家族が同居し、暮らすことを意味している。儒教的な規範概念に基づいて家族が集まって生活をともにすることが理想とされてきたのだ。家族とそれを成すための婚姻との関係について、張・星(2016)は『礼記』に基づいて、社会構成の基本単位は家族であり、家族の形成、親族間の社会関係の形成と拡大はすべて婚姻がともなっていること、また、婚姻関係は人口の再生産を実現する前提であり、安定した婚姻関係は人口の安定した発展を保障する重要な条件であることを挙げている1。

欧米や日本においては、産業の近代化、都市化が進むと社会における家族の機能は段階的に縮小している。一方、中国は同様の傾向はありつつも、川口(2017)は過去150年ほどにおいて、中国における家族は国家による強固な政策の対象とされてきたのであり、それは家族が中国の社会構造といかに不可分な関係にあるかを物語っている点を指摘している2。つまり、中国は家族という極めてプライベートな領域に国が強力に介入し続けてきたという歴史がある。

中国において、家族・結婚のあり方の大きな変革は現在の中国建国以降であろう。1949年以降、政府は家族主義とそれまでの宗族3を封建的であるとして弾圧した。計画経済期には社会主義的な女性解放思想の下、「家事労働の社会化」を国が推進、女性の労働参加を促進した。また、1950年5月には中国婚姻法を施行し、父母が取り決めた結婚の強制、男尊女卑、子女の利益を無視した封建的な結婚制度を廃止するとした。男女の婚姻の自由、一夫多妻の禁止、男女の権利平等などが促進された。それは「男女双方の本人の完全な自由意志」を結婚登記のための必須条件とするほどの力の入れようであった。また、戦後、人口が爆発的に増加したことから、1970年代になると人口抑制のための「計画出産」や一人っ子政策を導入、国家による家族形成への強力な介入は続いた。経済や社会の大きな変容、人口抑制政策の中で、中国では核家族化が急速に進展、家族のあり様も大きく変化することになる。

1 張琢著・星明訳(2016)「中国における婚姻と家族の研究」、『佛教大学社会学部論集』第63号、p.84

https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/SO/0063/SO00630L079.pdf、2024年2月26日取得。

2 川口幸大(2017)「中国における家族の近現代史的展開」、公益財団法人 JFE21世紀財団

https://www.jfe-21st-cf.or.jp/furtherance/pdf_hokoku/2017/a07.pdf、2024年2月26日取得。

3 父系の出自に基づいた人々の組織。農村部では父系の親族が宗族を形成して、一族で共通の財産を運営しつつ、祖先祭祀を行ってきた出典は注釈2と同一、P.131。

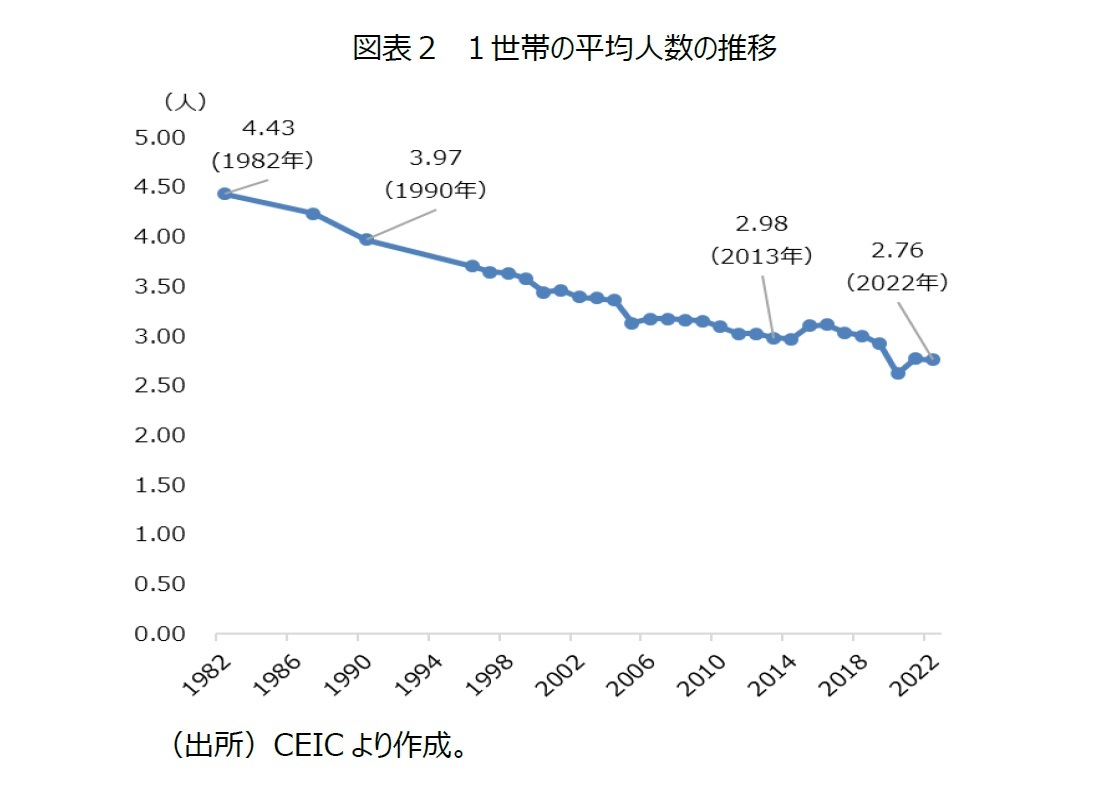

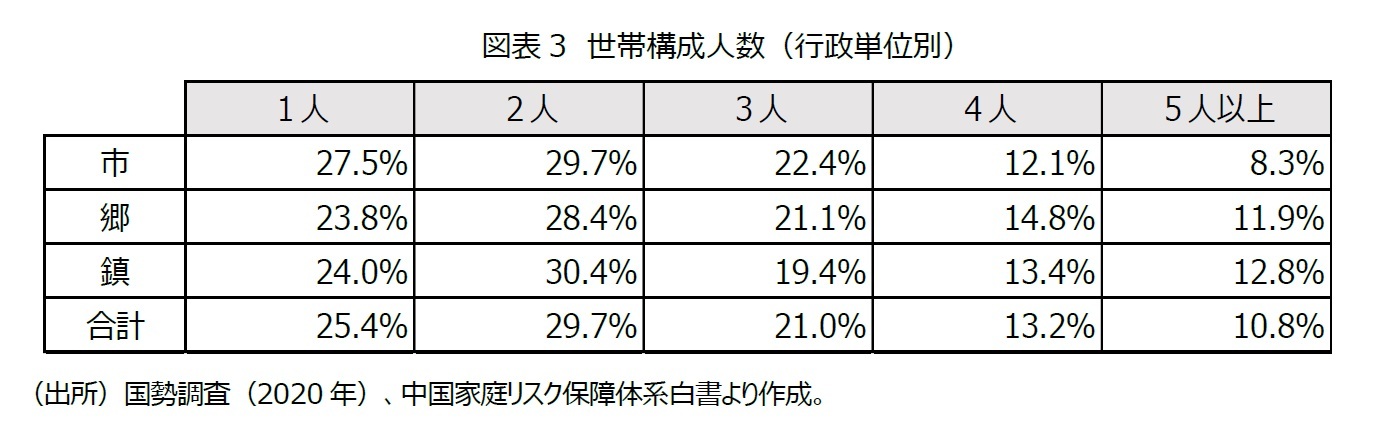

2――核家族化が進展、1世代のみの世帯が全体の49.5%、1世帯あたりの平均人数は2.62人

現在の中国においては冒頭の「四世同堂」のように複数の世代が同居する状況は大きく変化し、核家族化、世帯人数の減少が進んでいる。なお、核家族とは夫婦のみ、夫婦と未婚の子供、父親また母親とその未婚の子供の世帯をいう。

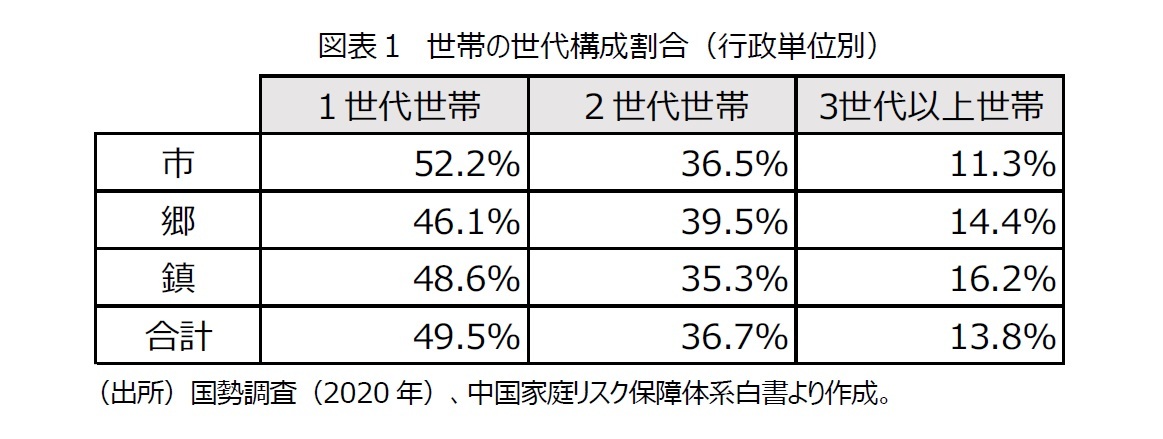

2020年の国勢調査によると、3世代以上の同居はわずか13.8%で、2世代同居は36.7%、1世代のみが全体の49.5%となっており、多くが1世代のみとなっている(図表1)。鈴木(1999)4によると、核家族化の背景には中国独自の住宅政策も関係しているとしている。それは、1978年の改革開放政策以前から特に都市部において住宅供給が企業や所属先(中国語で「単位」)による割り当て制であったため、職業の違いによって親と子が別居することが多く、核家族化世帯がつくられやすい条件があったとしている。また、改革開放以降は割り当て以外の住居にも住むことが可能となったため、親世代と子世代の別居に拍車がかかった。

2020年の国勢調査によると、3世代以上の同居はわずか13.8%で、2世代同居は36.7%、1世代のみが全体の49.5%となっており、多くが1世代のみとなっている(図表1)。鈴木(1999)4によると、核家族化の背景には中国独自の住宅政策も関係しているとしている。それは、1978年の改革開放政策以前から特に都市部において住宅供給が企業や所属先(中国語で「単位」)による割り当て制であったため、職業の違いによって親と子が別居することが多く、核家族化世帯がつくられやすい条件があったとしている。また、改革開放以降は割り当て以外の住居にも住むことが可能となったため、親世代と子世代の別居に拍車がかかった。

4 鈴木未来(1999)「改革開放以降の中国における家族問題」、『立命館産業社会論集』第35巻2号、pp.79-80。

3――独居の3割は60歳以上の高齢者、世代間の家族扶養が困難な状況に。

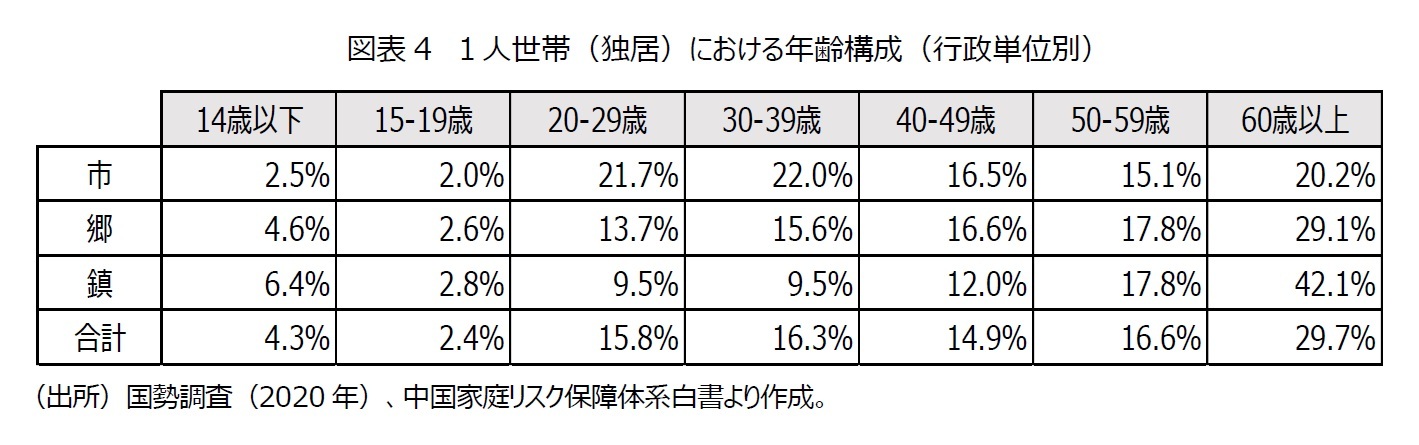

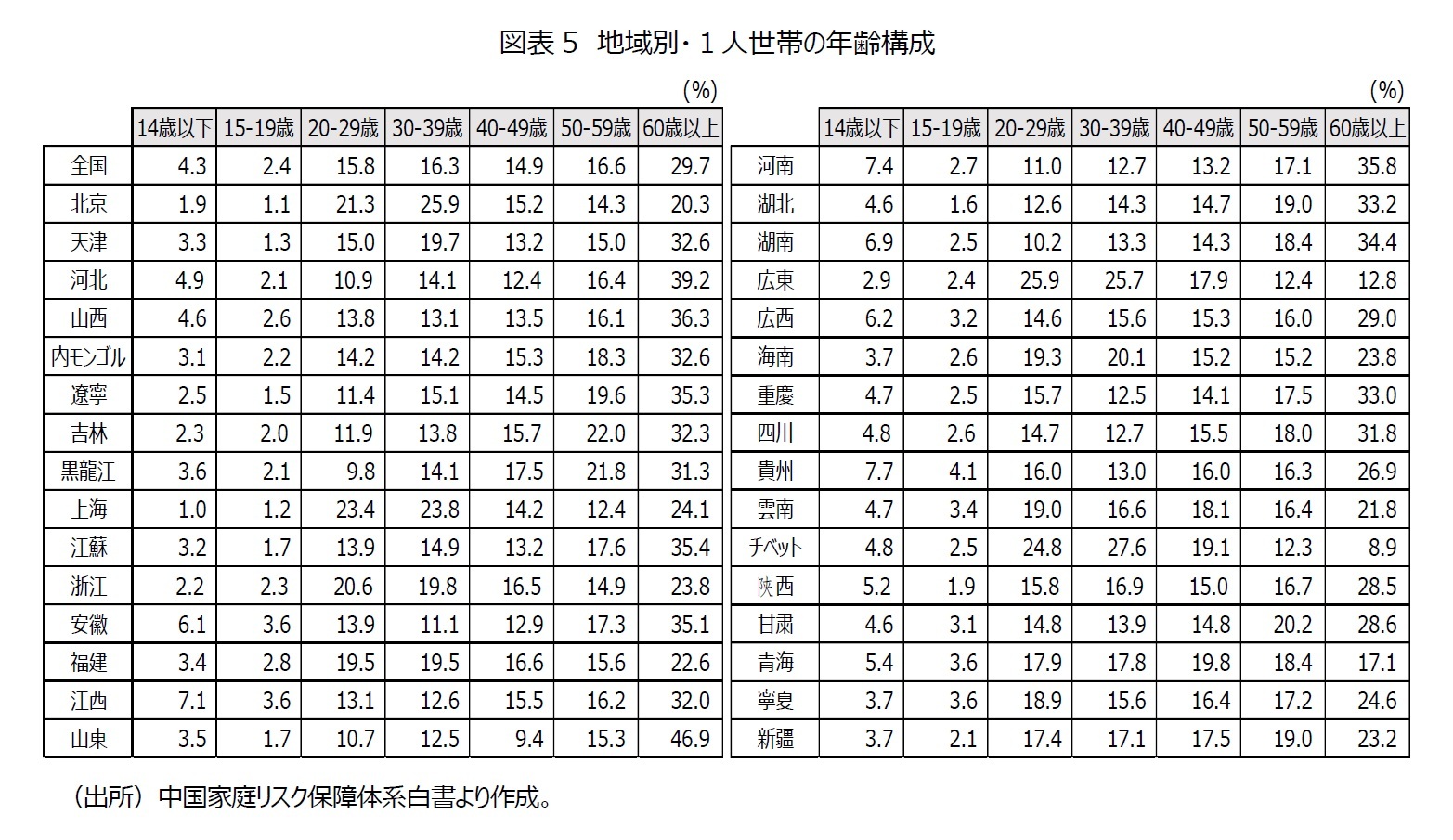

1人世帯(独居)の年齢構成(全体)を見ると、60歳以上の高齢者が29.7%と最も多い(図表4)。次いで50代(16.6%)と高齢者層が多い点が特徴として挙げられる。1人世帯(独居)を年齢別・都市とそれ以外(郷・鎮)の居住地域別でみると、60歳以上は都市部の20.2%、鎮は29.1%、郷は42.1%となっている。農村地域により近い地域ほど割合が高くなるなど、農村における「空巣老人」問題5を反映しているともいえよう。中国の公的介護保険制度は2025年を目標に導入が進められている。財源の問題から当初は都市部の会社員を対象とする地域も多く、農村部の高齢者には介護保険制度が届きにくい状況となっている。郷・鎮といった地域で1人取り残された高齢者の生活をどう支えていくのかが問題となる。

一方、図表4から若年層にあたる20代、30代の1人世帯(独居)に目を向けてみると、都市部とそれ以外の地域では都市部の方が多い点もうかがえる(都市部では20代:21.7%、30代:22.0%/それ以外の地域の鎮では20代が13.7%、30代が15.6%)。都市化に伴う国内の人口移動、進学、未婚化の進展などがその背景に考えられる。

このように、中国では核家族化、独居化が進展している。また、高齢者の独居化については、長寿化によって今後も増加すると考えられる。政府は高齢者権益保護法によって子女による扶養義務を法律で定めおり、介護保険制度という社会扶養と家族による扶養の両輪で高齢者の日常生活を支えようとしている。しかし、少子化、核家族化、更には世帯人数の減少によって、若年層が高齢者の老後の生活を支えるといった伝統的な家族扶養のシステムの維持は困難な状況にある。一人っ子世代(2人)がそれぞれの両親(4人)を家族によるサポートを中心に支えるのには限界があろう。今後は農村部における介護保険制度の普及促進、更にはその地域特性にあったサポート体制やサービスの提供、地域の共助体制づくりが重要となってくるであろう。

5 中国の農村部などにおいて、子供が成長し都市への流出など実家を離れたことから、一人または夫婦のみで生活する高齢者を指す語。2010年代より急増したため社会問題となった。

このように、中国では核家族化、独居化が進展している。また、高齢者の独居化については、長寿化によって今後も増加すると考えられる。政府は高齢者権益保護法によって子女による扶養義務を法律で定めおり、介護保険制度という社会扶養と家族による扶養の両輪で高齢者の日常生活を支えようとしている。しかし、少子化、核家族化、更には世帯人数の減少によって、若年層が高齢者の老後の生活を支えるといった伝統的な家族扶養のシステムの維持は困難な状況にある。一人っ子世代(2人)がそれぞれの両親(4人)を家族によるサポートを中心に支えるのには限界があろう。今後は農村部における介護保険制度の普及促進、更にはその地域特性にあったサポート体制やサービスの提供、地域の共助体制づくりが重要となってくるであろう。

5 中国の農村部などにおいて、子供が成長し都市への流出など実家を離れたことから、一人または夫婦のみで生活する高齢者を指す語。2010年代より急増したため社会問題となった。

(2024年03月13日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784

経歴

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国、進む独居化-独居の3割は60歳以上の高齢者】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国、進む独居化-独居の3割は60歳以上の高齢者のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!