- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 不況下で高まる企業の人手不足感-有効求人倍率の低下と需給ギャップのマイナスをどうみるか

不況下で高まる企業の人手不足感-有効求人倍率の低下と需給ギャップのマイナスをどうみるか

経済研究部 経済調査部長 斎藤 太郎

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

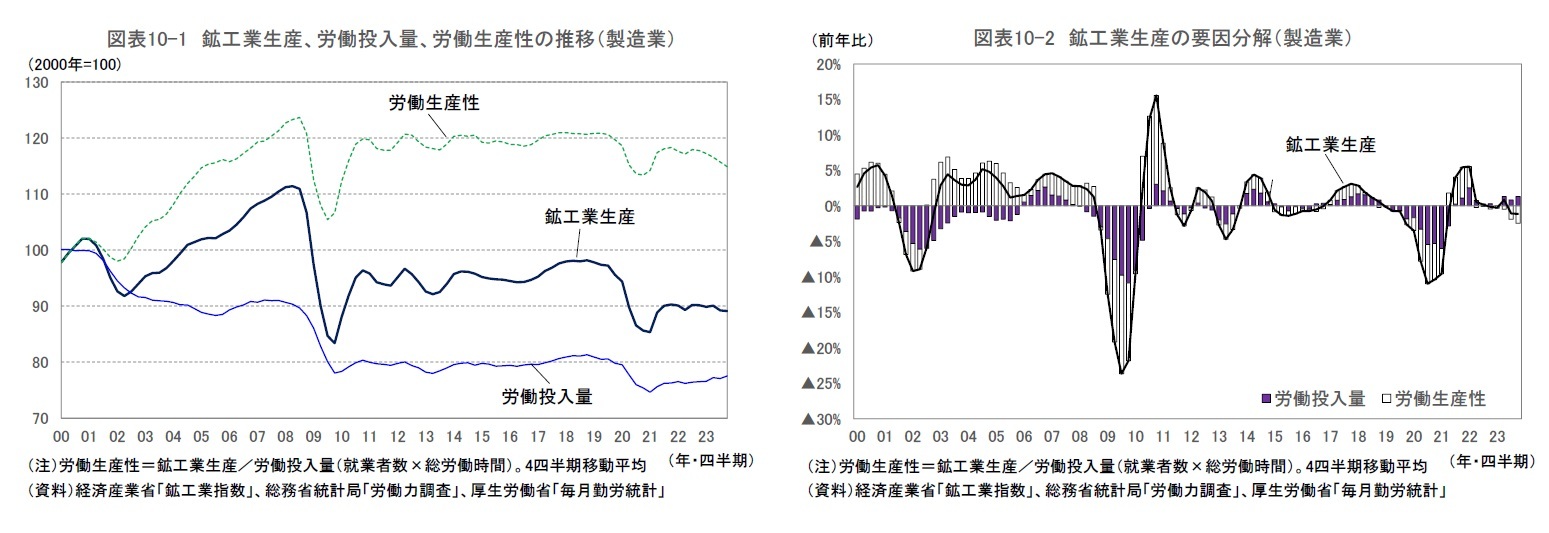

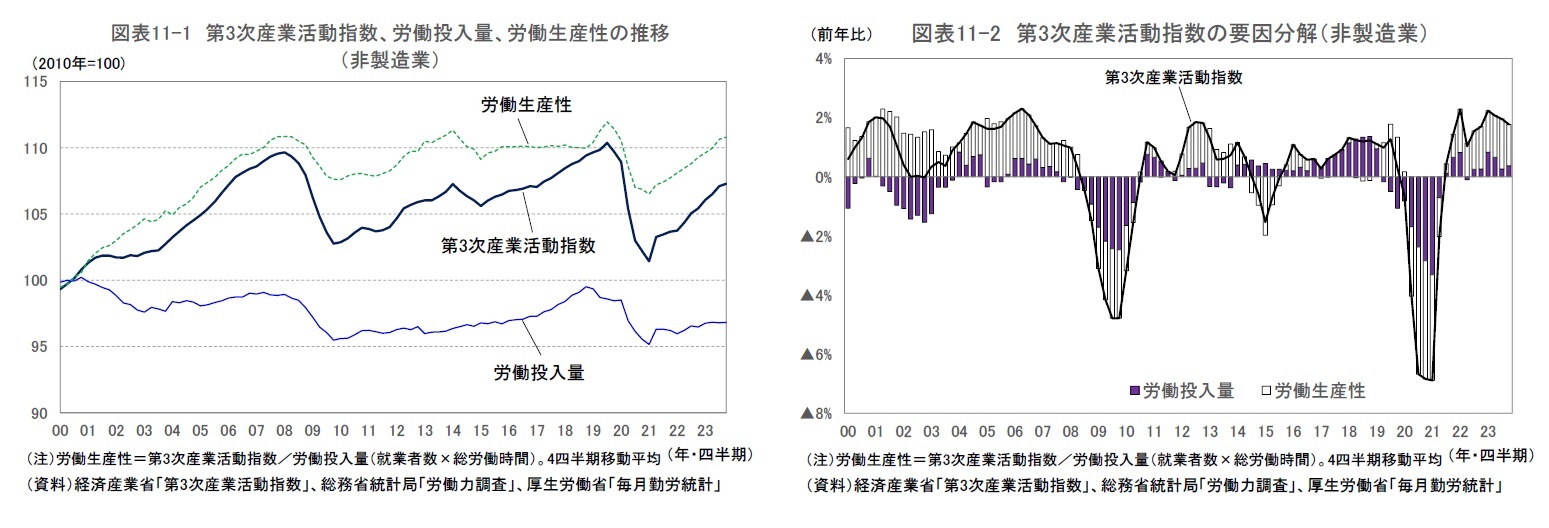

この結果、製造業の最終需要(鉱工業生産)は低迷が続いており、コロナ禍前の水準を大きく下回っている(図表10-1、図表10-2)。一方、非製造業の最終需要(第3次産業活動指数)は、コロナ禍前の水準を回復していないものの、方向としては上昇傾向が続いている(図表11-1、図表11-2)4。

通常、人手不足感が強い時には、最終需要や労働投入量の拡大とともに労働生産性が上昇する。製造業は労働投入量が緩やかに増加しているが、最終需要や労働生産性が低下している。先行きの労働力減少に備えて前倒しで人手を確保しようとしていることが人手不足感の根底にあると思われるが、最終需要や労働生産性の動きからすれば、製造業の人手不足感は行き過ぎという見方もできる。最終需要(鉱工業生産)が一段と悪化すれば、雇用過剰感が高まる可能性があるだろう5。

前者は景気の過熱によって発生する循環的な側面が強いため、景気が悪化すれば解消する人手不足である。一方、後者は景気とは関係なく人手が足りない状態であり、労働供給制約が最終需要の拡大、経済成長を阻害するより深刻な人手不足といえる。現状の人手不足は、労働供給制約が最終需要の低迷をもたらしたとまでは言えないが、少なくとも最終需要の拡大を起点として労働投入量が増えるというこれまでの人手不足とは構造が異なっている。このため、景気循環によって解消される人手不足とは言えない面があり、より深刻な人手不足に近づいている可能性がある。

4 実質GDPは概念的には鉱工業生産指数と第3次産業活動指数を加重平均したものとほぼ一致するが、統計作成方法の違いなどから両者の動きにはずれが生じる。

5 製造業が最終需要の悪化によって雇用過剰感が高まりやすい構造となっていることは、非製造業がコロナ禍でも一貫して雇用人員判断DIは不足超過となっていたのに対し、製造業は2020年6月調査から12月調査まで過剰超過となっていたことからも分かる。

4――深刻な人手不足を回避する方策

一方、労働供給力については、少子高齢化や人口減少が進む中で増えにくくなっているが、今のところ就業者や労働力人口は想定を上回るペースで増加している。1990年代後半から10年以上にわたって減少傾向が続いていた労働力人口は、2013年に6年ぶりに増加に転じた後、2019年まで7年連続で増加した。新型コロナウイルス感染症の影響で2020年には減少したが、その後持ち直し、2023年には6925万人とコロナ禍前の2019年を上回り過去最高を更新した。

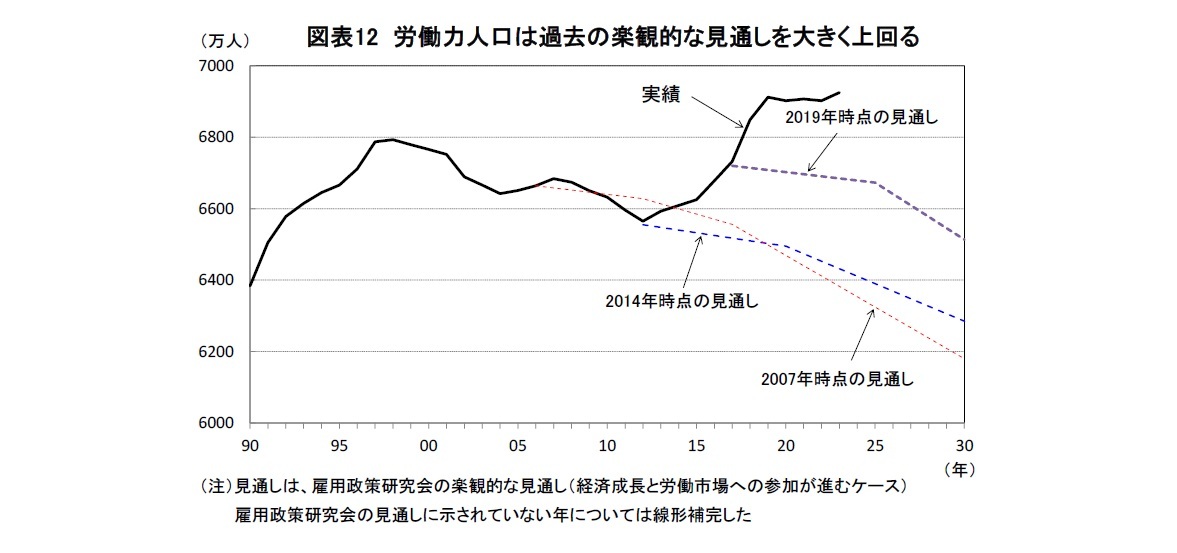

労働力人口が2020年代まで増加を続けることは従来は想定されていなかったことである。厚生労働省の雇用政策研究会が数年毎に公表している報告書では、常に先行きの労働力人口が減少することが示されていた。たとえば、2014年公表の報告書では、2020年の労働力人口は楽観的な見通し(経済成長と労働市場への参加が進むケース)でも6495万人7とされていたが、実際には新型コロナの影響で前年から減少したにもかかわらず6902万人となり、2014年当時の楽観的な見通しを407万人上回った(図表12)。

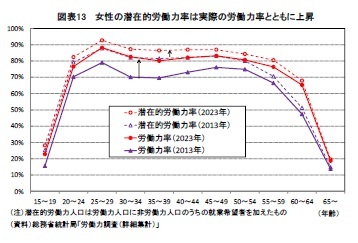

想定を上回って労働力人口が増加を続けている主因は、女性と高齢者の労働力率が大幅に上昇していることである。女性については、出産から子育てを担う年齢層で落ち込む「M字カーブ」の底が大きく上昇していることが大きい。たとえば、2013年時点の女性の労働力率は30~34歳で70.1%、35~39歳で69.6%だったが、2023年にはそれぞれ82.6%、80.1%までそれぞれ10ポイント以上上昇した(図表13)。

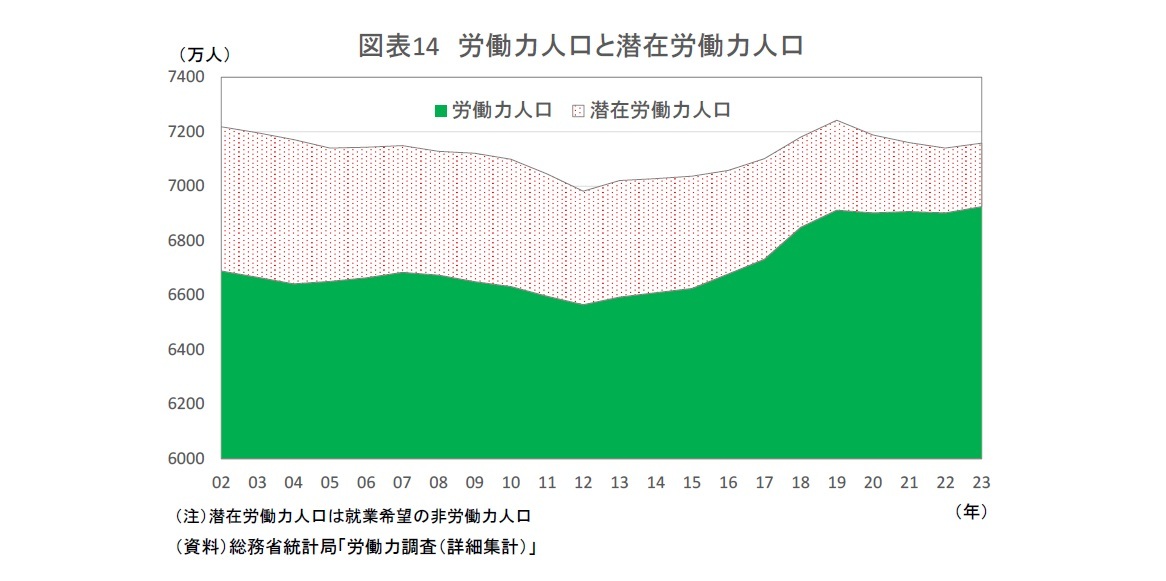

想定を上回って労働力人口が増加を続けている主因は、女性と高齢者の労働力率が大幅に上昇していることである。女性については、出産から子育てを担う年齢層で落ち込む「M字カーブ」の底が大きく上昇していることが大きい。たとえば、2013年時点の女性の労働力率は30~34歳で70.1%、35~39歳で69.6%だったが、2023年にはそれぞれ82.6%、80.1%までそれぞれ10ポイント以上上昇した(図表13)。注目されるのは、労働力率の上昇とともに就業希望の非労働力人口を加えた潜在的労働力率も上昇している点である。このことは現時点の潜在的労働力率が天井ではなく、育児と労働の両立が可能となるような環境整備を進めることにより、女性の労働力率のさらなる引き上げが可能であることを示している。

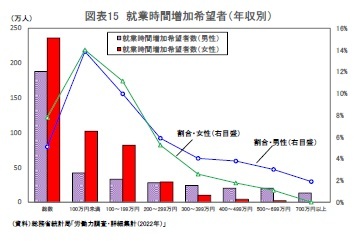

労働力人口の拡大余地が徐々に小さくなるもとで労働投入量を増やすためには、一人当たりの労働時間を増やすことも考えられる。日本の総労働時間は長期にわたって減少傾向が続いている。労働時間減少の要因としては、働きすぎの是正や労働時間が相対的に短い高齢者や非正規労働者の増加などが挙げられるが、近年では「働き方改革」の推進がその一因となっている。言うまでもなく、無駄な労働時間の削減や効率的な業務遂行は望ましいことだが、労働時間を増やしたいと考えている就業者は少なくない。2023年の就業者6738万人のうち、就業時間の増加を希望する者は439万人、全体の6.5%である。年収別に就業時間増加希望者の割合を見ると、100万円未満の層では男性12.6%、女性14.5%、100~199万円の層では男性11.0%、女性12.0%となるなど、年収が低い層ほど就業増加希望者の割合が高い(図表15)。

労働力人口の拡大余地が徐々に小さくなるもとで労働投入量を増やすためには、一人当たりの労働時間を増やすことも考えられる。日本の総労働時間は長期にわたって減少傾向が続いている。労働時間減少の要因としては、働きすぎの是正や労働時間が相対的に短い高齢者や非正規労働者の増加などが挙げられるが、近年では「働き方改革」の推進がその一因となっている。言うまでもなく、無駄な労働時間の削減や効率的な業務遂行は望ましいことだが、労働時間を増やしたいと考えている就業者は少なくない。2023年の就業者6738万人のうち、就業時間の増加を希望する者は439万人、全体の6.5%である。年収別に就業時間増加希望者の割合を見ると、100万円未満の層では男性12.6%、女性14.5%、100~199万円の層では男性11.0%、女性12.0%となるなど、年収が低い層ほど就業増加希望者の割合が高い(図表15)。年収が100万円前後の就業者の中には、いわゆる「年収の壁」問題のために、就業調整をしている者が相当数いることが推察される。「年収の壁」問題に対して抜本的な対策を講じれば、就業時間の増加を通じて労働投入量の減少に一定の歯止めをかけることが期待される。

ここまで見てきたように、現在は不況下の人手不足の状態にあり、短期的には最終需要の拡大によって需給ギャップをプラスに転換させることを優先すべきである。一方、中長期的には労働供給制約が経済成長を阻害する深刻な人手不足状態に陥ることを避けることが重要な課題となる。潜在労働力のさらなる掘り起こしや一人当たり労働時間の増加などによって労働投入量の減少に歯止めをかけることが求められる。

6 この点については、「生産性向上が先か、賃上げが先か-賃上げを起点に縮小均衡から拡大路線への転換を」(基礎研レポート2023.2.28)をご覧ください。

7 当時の2012年実績比で60万人の減少

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年02月29日「基礎研レポート」)

03-3512-1836

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【不況下で高まる企業の人手不足感-有効求人倍率の低下と需給ギャップのマイナスをどうみるか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

不況下で高まる企業の人手不足感-有効求人倍率の低下と需給ギャップのマイナスをどうみるかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!