- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 女性 >

- HPVワクチンと子宮頸がん検診の動向~2022年度に3回目接種者数は対象人口の3割超。男性のワクチン定期接種化に向けた議論開始、HPV検査が公的がん検診に追加

HPVワクチンと子宮頸がん検診の動向~2022年度に3回目接種者数は対象人口の3割超。男性のワクチン定期接種化に向けた議論開始、HPV検査が公的がん検診に追加

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――HPVワクチン定期接種を巡る状況

日本では、毎年およそ1万人の女性が子宮頸がんを発症している。子宮頸がんのほとんどは、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染が原因とされている。HPVは、女性の多くが「一生に一度は感染する」といわれており2、感染しても、多くの場合は免疫機能などによりウイルスは自然に消滅する。しかし、一部の人では、ウイルスが体に残り続ける持続感染の状態となり、5~10年程度の長い期間をかけてがんになることがある。がんの中では、若年層で発症する割合が比較的高く、年代別の発症割合をみると20代から増え始め、40代をピークとして、それ以降は徐々に低下する。近年、子宮頸がんによって、1年でおよそ3,000人が死亡しているほか、約1,000人が30代までに治療で子宮を失っているとされる3。新規患者数も死亡者数も増加傾向にある。

WHO(世界保健機構)が2019年5月に公表した「Elimination of Cervical Cancer as a Global Public Health Problem(全世界的な公衆衛生上の問題:子宮頸がんの排除4)」では、子宮頸がん排除に向けて、(1)予防接種の普及、(2)検診受診の増加、(3)罹患後のケアの充実に国が介入することで、子宮頸がんが排除できる可能性を示しており、2030年までに90%の女性が15歳までに予防接種を受けること、女性の70%が35歳までに確実性の高い子宮がん検診を受けることと45歳までに再度検査を受けること、90%の子宮頸部病変を指摘された女性が治療とケアを受けることを目標として掲げている5。

2 日本産科婦人科学会のサイトによると、性交渉の経験がある女性のうち50%~80%は、HPVに感染していると推計されているとのこと。日本産科婦人科学会「子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために」(https://www.jsog.or.jp/modules/jsogpolicy/index.php?content_id=4、2024年1月30日アクセス)

3 政府広報オンライン:子宮頸がんの予防効果が高い9価HPVワクチンが公費で接種可能に(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202306/1.html)

4 WHO"ELIMINATION OF CERVICAL CANCER AS A GLOBAL PUBLIC HEALTH PROBLEM" の日本産科婦人科学会による訳「全世界的な公衆衛生上の問題:子宮頸がんの排除」(https://www.jsog.or.jp/uploads/files/jsogpolicy/WHO-slides_CxCaElimination.pdf、2024年1月30日アクセス)

5 村松容子「子宮頸がんとHPVワクチンの現状」ニッセイ基礎研究所 保険・年金フォーカス(2020年1月28日)(https://www.nli-research.co.jp/files/topics/63518_ext_18_0.pdf?site=nli)

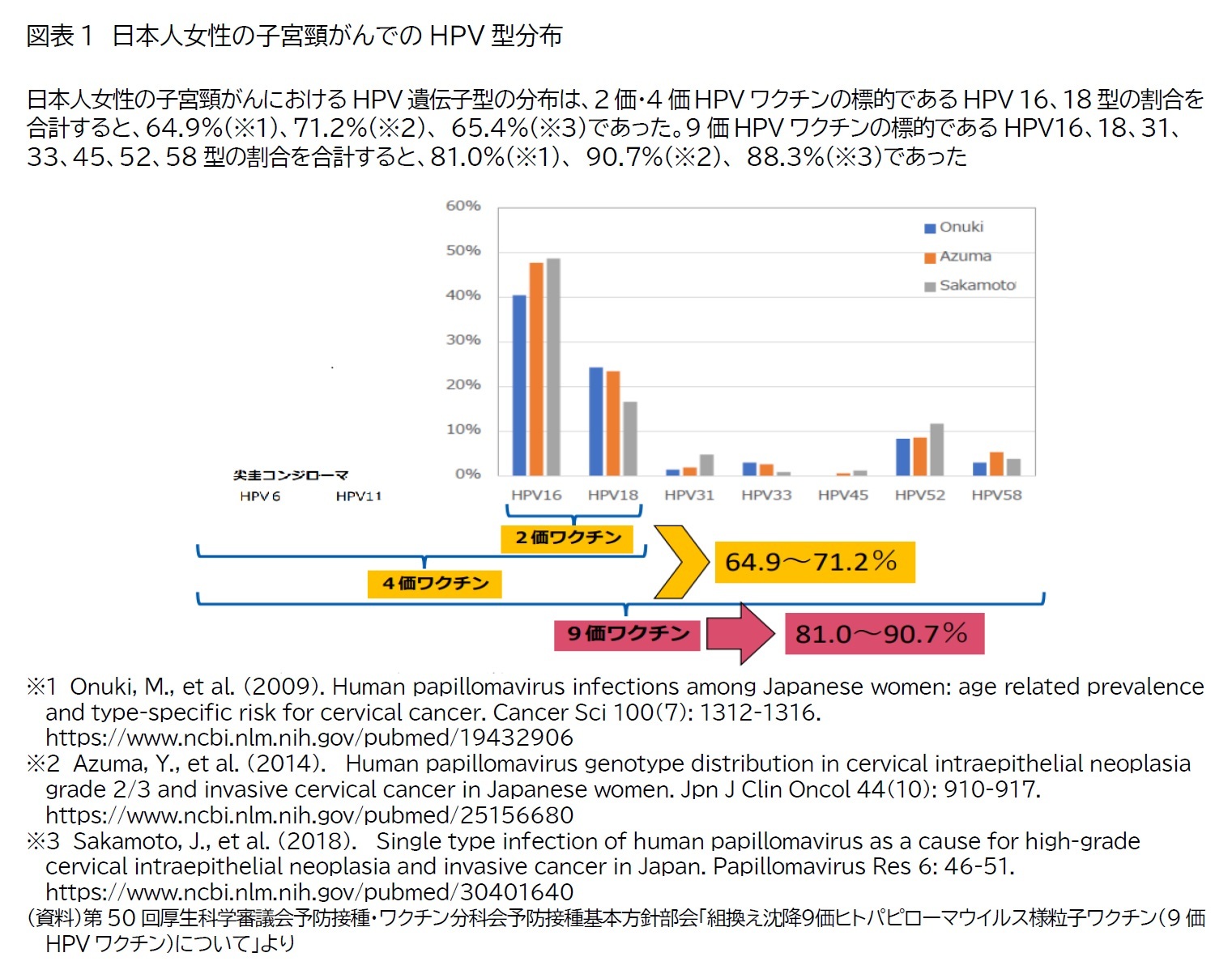

HPVの型は200種類以上あるが、このうち少なくとも15種類のウイルスが子宮頸がんの原因となる。現在日本において、女性が受けられるワクチンは、防ぐことができるHPVの種類によって、2価(国内発売は2009年)、4価(同 2011年)、9価(同 2021年)の3種類がある(図表1)。子宮頸がんの原因の50~70%を占めるHPV16型や18型は、どのHPVワクチンでも感染の予防が期待できる。加えて、HPV31型、33型、45型、52型、58型の感染も防げるHPVワクチンが9価ワクチンで、子宮頸がんの原因となるHPVの80~90%を防ぐことができる。

ワクチン接種後はHPV感染予防の効果を持つ抗体が体内でつくられ、少なくとも10年から12年後までは維持される可能性があることが、これまでの研究で分かっている6。HPV感染によって、HPVワクチンの予防効果が減少するため、経験前に接種しておくことが望ましいとされる。国内で定期接種が始まった2013年には、2価、または4価ワクチンのみだったが、2023年度から9価ワクチンも定期接種で選ぶことができるようになった。

6 政府広報オンライン:子宮頸がんの予防効果が高い9価HPVワクチンが公費で接種可能に(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202306/1.html)

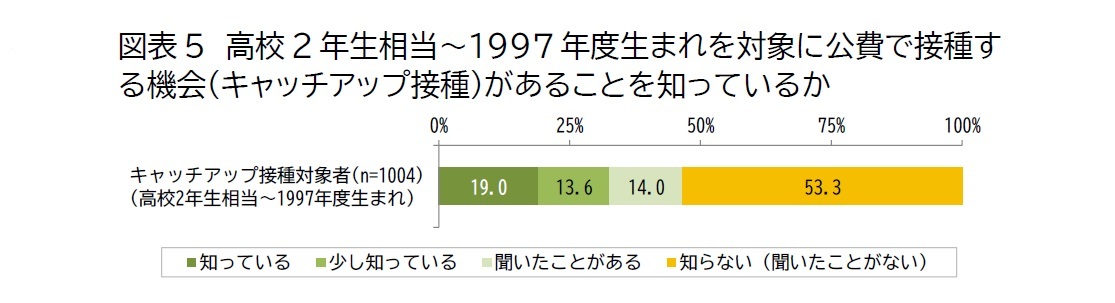

日本では、2013年4月に女性に対するHPVワクチンの定期接種7が開始された。しかし、接種後に重篤な症状を含む副反応疑い事例が報告されたため、同年6月に、定期接種は継続しつつ、適切な情報提供ができるまでの間、積極的に勧奨することを中止した。その後、有識者による検討会で国内外におけるワクチンの有効性や持続性、集団免疫効果の再確認のほか、副反応などの有害事象についての調査等、安全性の再確認を行ったほか8、接種後に生じた症状に対して診療体制や相談体制を全国的に整備した上で、2022年4月に、9年ぶりに接種の積極的勧奨を再開した。さらに、積極的な勧奨を中断していた期間に定期接種対象年齢だった1997年度以降に生まれ9、過去に合計3回接種10できていない女性に対しては、キャッチアップ接種として、2024年度まで公費で受けられることになった。また、国は、積極的勧奨までの期間に、接種対象者やその保護者に対して子宮頸がんとHPVワクチンに関する情報や、ワクチンの有効性、接種後に生じた症状に対する体制に関する周知も進めてきた。

HPVは男性も発症する肛門がんや尖圭コンジローマ、中咽頭がんや舌がんの原因にもなる。男性もワクチンを接種することでがん予防になるだけでなく、HPVウイルス排除に向けて効果があると考えられており、60以上の国・地域では、男性もHPVワクチンが定期接種となっている11。

国内では、現在は自己負担による任意接種であるため、若い男性を対象に費用を補助する自治体が出てきているが12、国でも男性の定期接種に向けた議論が開始された。今後、有効性や安全性が確認され、安定した供給が見込めるようになれば、定期接種となる可能性がある。男性に国が承認しているワクチンは、現在のところ4価のみであるが、9価の承認についても意見が交わされている13。

7 「定期接種」については、村松容子「どんな予防接種が受けられるの?」ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2018年3月1日)等を参照のこと。(https://www.nli-research.co.jp/files/topics/58035_ext_18_0.pdf?site=nli)

8 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会で継続的に議論されている。積極的推奨開始前の議論については、第69回検討部会に詳しい。(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00031.html、2024年1月30日アクセス)

9 厚生労働省「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~」。2023年度には1997年度~2006年度生まれで、過去に合計3回接種できていない女性。また、2007年度生まれの女性も通常の接種対象の年齢(小学校6年から高校1年相当)を超えても、2024年度末まで接種できる。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_catch-up-vaccination.html、2024年1月30日アクセス)

10 現在9~14歳は2回、15歳以上は3回接種が推奨されている。

11 日本経済新聞(2023年3月5日)「子宮頸がん9価ワクチン、4月から定期接種 幅広く予防」

12 ただし、任意接種であるため、接種後の健康被害に対しては、予防接種法による「予防接種健康被害救済制度」は適用されず、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の適用となる。

13 厚生労働省第19回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会(2022年8月4日)「HPVワクチンの男性への接種について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000972788.pdf、2024年1月30日アクセス)、厚生労働省第22回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会(2023年12月1日)「定期接種化を検討しているワクチンの主な審議内容」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001173700.pdf、2024年1月30日アクセス)

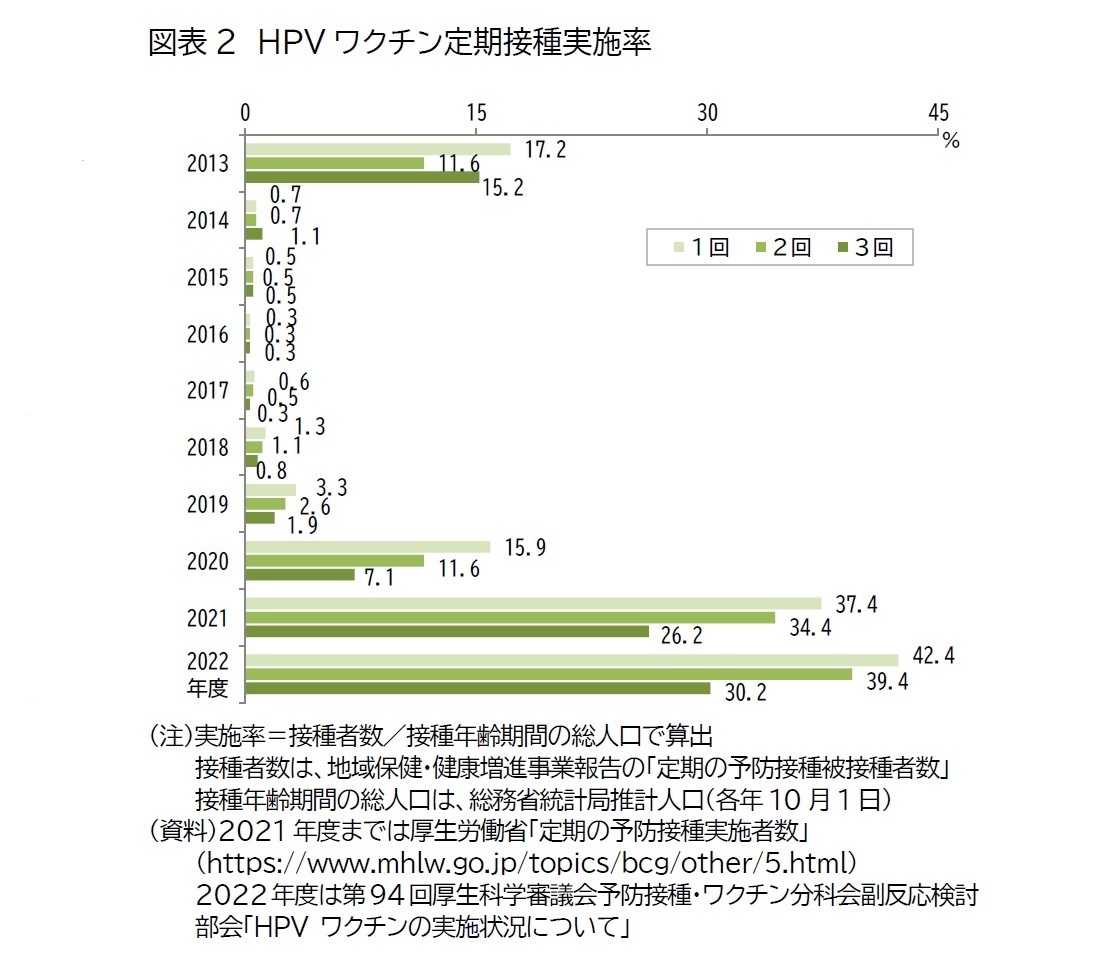

HPVワクチンの積極的勧奨が差し控えられてから、ワクチン接種率は低迷していたが、2022年度には、1回目の定期接種対象女性の接種人数は225,993人となった。対象人口の42.4%にあたる。2回目の接種、3回目の接種もそれぞれ210,685人(39.4%)、161,522人(30.2%)が接種した(図表2)。

約9年間の接種低迷期の影響を指摘する声は多い。大阪大学の研究によれば、接種率が激減した生まれ年度(2000年度生まれ)の女性の20歳時の子宮頸がん検診における細胞診異常率が、1999年度以前の生まれの女性に比べて高く、その原因としてHPVワクチン積極的勧奨差し控えにより接種率が激減したことが指摘されている14。2022年度においては、キャッチアップ接種も1回目は304,737人、2回目は248,199人、3回目は157,068人が受けている。

14 大阪大学研究ポータルサイトResOU「HPVワクチン接種率の激減による 2000年度生まれの子宮頸がん検診細胞診異常率の上昇(2021年12月20日)」(https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2021/20211220_1、2024年1月30日アクセス)

2――接種対象者、および保護者のHPVワクチンに対する考え方

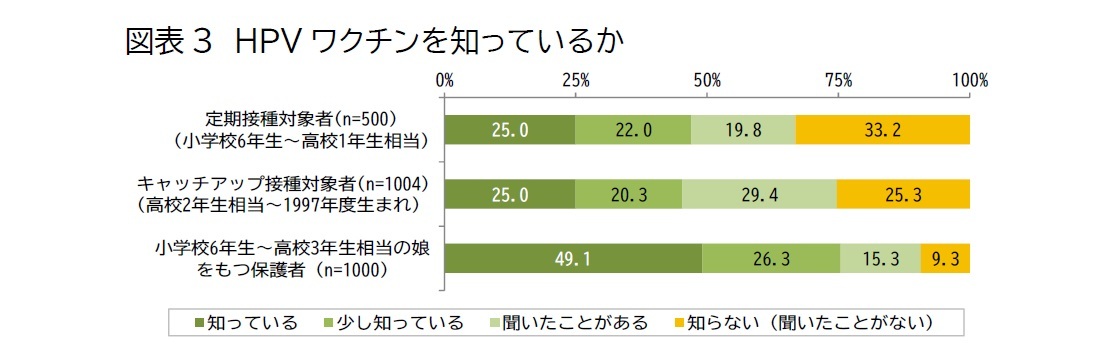

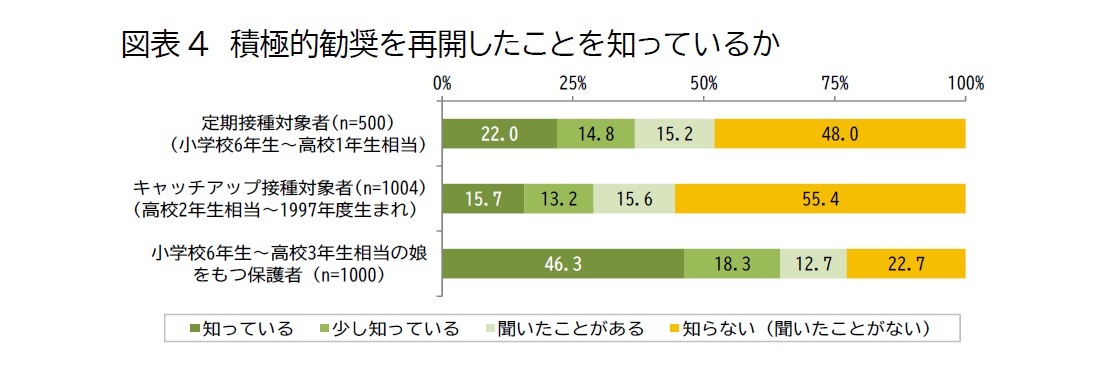

この調査によると、HPVワクチンについて「知っている」と回答したのは、定期接種対象者(小学校6年~高校1年相当)およびキャッチアップ接種対象者(高校2年相当~1997年度生まれ)のそれぞれ25.0%にとどまり、「知らない(聞いたことがない)」と回答したのは、定期接種対象者の33.2%、キャッチアップ接種対象者の25.3%にのぼった(図表3)。小学校6年生~高校3年生相当の娘をもつ保護者においては、「知っている」は半数程度で、「知らない(聞いたことがない)」は1割未満と、接種者に比べれば高く、保護者の方がワクチンに関する情報を知っていた。

15 調査時期:2023年1月11日~2023年2月3日。対象は、接種対象者本人(小学校6年~高校1年相当の女性500人、高校2年~3年相当の女性500人、1997年度~2005年度生まれの女性504人)、保護者(小学校6年~高校1年相当の娘がいる保護者500人、高校2年~3年相当の娘がいる保護者500人)。全国を6エリアに分けて、エリア別の構成比を2020年国勢調査の構成比に近似させた設計。調査と結果の詳細は、2023年7月第94回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和5年度第5回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会「HPVワクチンに関する調査について」を参照のこと。(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001126460.pdf、2024年1月30日アクセス)

(2024年02月06日「基礎研レポート」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【HPVワクチンと子宮頸がん検診の動向~2022年度に3回目接種者数は対象人口の3割超。男性のワクチン定期接種化に向けた議論開始、HPV検査が公的がん検診に追加】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

HPVワクチンと子宮頸がん検診の動向~2022年度に3回目接種者数は対象人口の3割超。男性のワクチン定期接種化に向けた議論開始、HPV検査が公的がん検診に追加のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!