- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 4つの志向で読み解く消費行動(1)-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向

2024年01月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~コロナ禍明けの消費行動、消費者が本来持つ志向の把握が一層重要に

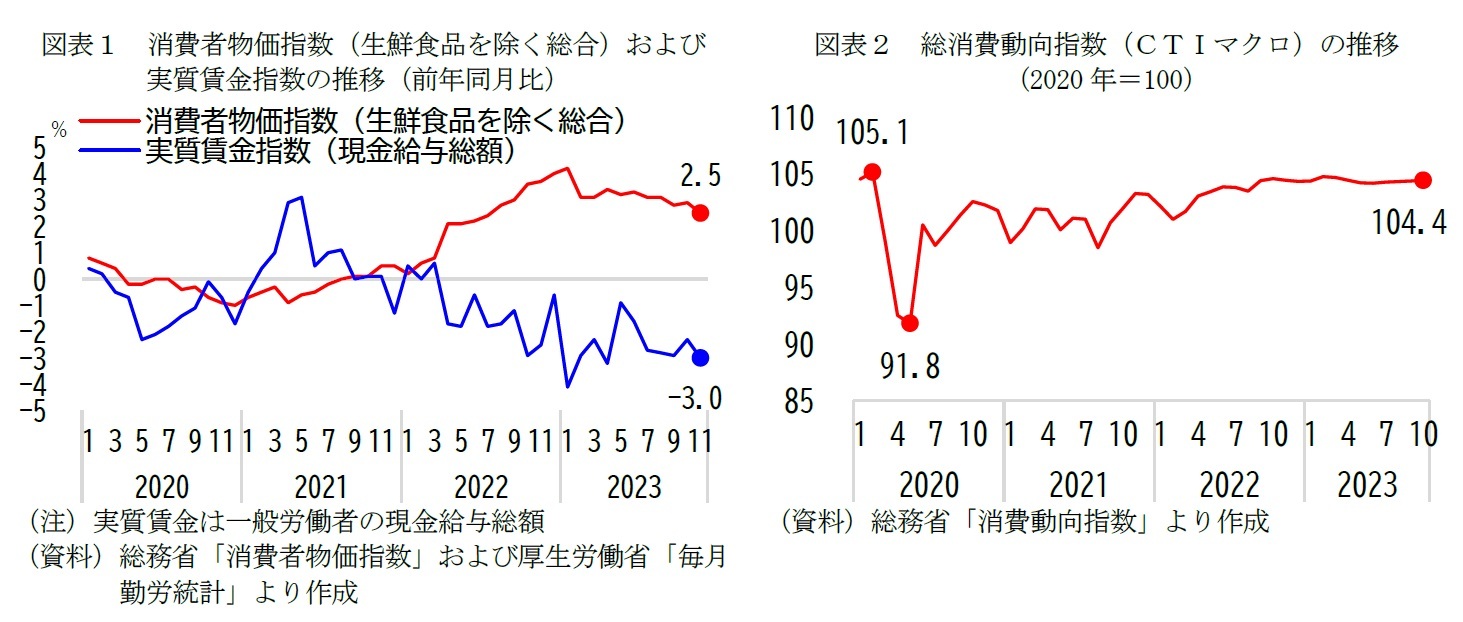

昨年5月に新型コロナウイルス感染症の感染症分類が5類に引き下げられて以降、旅行やレジャーなどの外出型消費が一層、活発化し、消費行動はコロナ禍前の形へ回復しつつある1。2023年11月の時点では、物価の上昇率が賃金の上昇率を上回り、実質賃金がマイナスで推移しているため(図表1)、個人消費は未だコロナ禍前の水準をやや下回るが(図表2)、ニッセイ基礎研究所の見通しでは、2023年度半ばをピークに消費者物価指数の上昇率が低下することで、2024年度後半には実質賃金がプラスへ転じる見込みである2。

個人消費改善への期待が高まる中、今後の消費動向を予測するためには、コロナ禍で見られてきた外的要因による行動変容(外出行動の自粛や巣ごもり消費の活発化など)ではなく、価値観やライフスタイルなど、消費者が本来持つ消費志向の特徴を把握することが一層、重要である。

よって、本稿ではニッセイ基礎研究所が、5類引き下げ以降に実施した調査3を用いて、消費者が本来持つ消費志向の特徴や属性による違いについて分析する。

個人消費改善への期待が高まる中、今後の消費動向を予測するためには、コロナ禍で見られてきた外的要因による行動変容(外出行動の自粛や巣ごもり消費の活発化など)ではなく、価値観やライフスタイルなど、消費者が本来持つ消費志向の特徴を把握することが一層、重要である。

よって、本稿ではニッセイ基礎研究所が、5類引き下げ以降に実施した調査3を用いて、消費者が本来持つ消費志向の特徴や属性による違いについて分析する。

1 久我尚子「コロナ禍明けの家計消費~外出型消費は回復傾向だが、全体では低迷が続く」、ニッセイ基礎研レポート(2023/12/20)

2 斎藤太郎「2023~2025年度経済見通し-23年7-9月期GDP2次速報後改定」、ニッセイ基礎研究所、Weeklyエコノミスト・レター(2023/12/8)

3 「生活に関する調査」、調査時期は2023年8月17日~23日、調査対象は全国に住む20~74歳、インターネット調査、株式会社マクロミルモニターを利用、有効回答2,550

2――消費志向の分類~合理的な若者は「所有より利用」、家計意識の強い女性やシニアは「慎重消費」

1|因子分析の結果~「慎重消費」「所有より利用」「顕示的消費」「C2C(個人間売買)・中古品受容」に要約

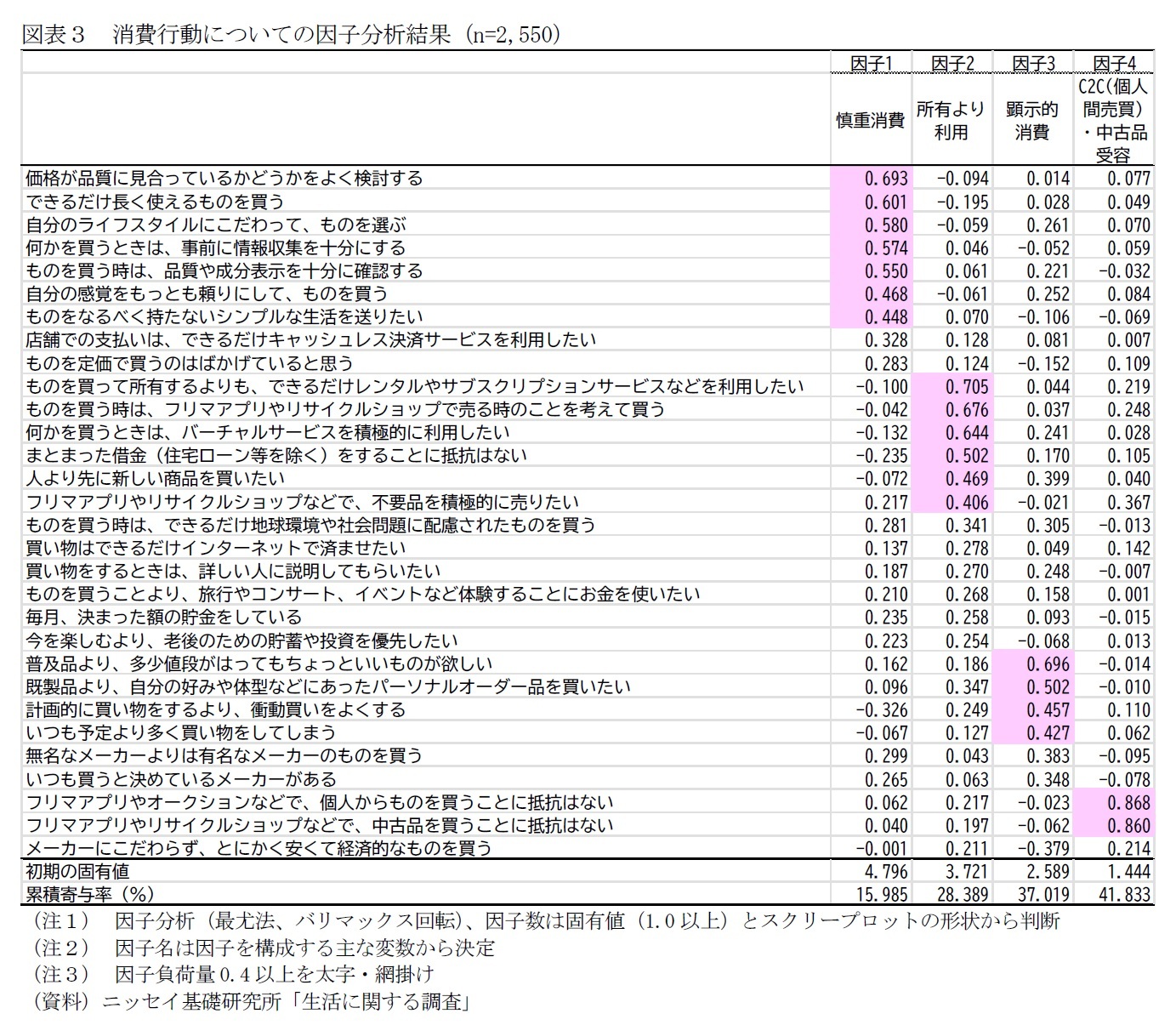

調査では20~74歳に対して消費行動に関する30の項目をあげて、どの程度あてはまるか、5段階の選択肢を用意した。調査の結果、得られたデータに対して因子分析を行い、消費行動を構成する要因(志向)を分析した(図表3)。

因子分析によって、30の項目は「慎重消費」「所有より利用」「顕示的消費」「C2C(個人間売買)・中古品受容」の4つの志向に要約される。なお、各因子の名称は、それぞれの志向を構成する主な変数から命名している。第一因子を「慎重消費」志向とした理由は、影響の大きな変数にコストパフォーマンスの検討や事前の十分な情報収集などがあるためである。同様に第二因子(「所有より利用」)はモノの所有より利用(レンタルなど)を優先する意向など、第三因子(「顕示的消費」)は高級品を好む意向や衝動買い傾向など、第四因子(「C2C・中古品受容」)はフリマアプリなどの個人間売買や中古品への抵抗が弱いことなどから命名している。

調査では20~74歳に対して消費行動に関する30の項目をあげて、どの程度あてはまるか、5段階の選択肢を用意した。調査の結果、得られたデータに対して因子分析を行い、消費行動を構成する要因(志向)を分析した(図表3)。

因子分析によって、30の項目は「慎重消費」「所有より利用」「顕示的消費」「C2C(個人間売買)・中古品受容」の4つの志向に要約される。なお、各因子の名称は、それぞれの志向を構成する主な変数から命名している。第一因子を「慎重消費」志向とした理由は、影響の大きな変数にコストパフォーマンスの検討や事前の十分な情報収集などがあるためである。同様に第二因子(「所有より利用」)はモノの所有より利用(レンタルなど)を優先する意向など、第三因子(「顕示的消費」)は高級品を好む意向や衝動買い傾向など、第四因子(「C2C・中古品受容」)はフリマアプリなどの個人間売買や中古品への抵抗が弱いことなどから命名している。

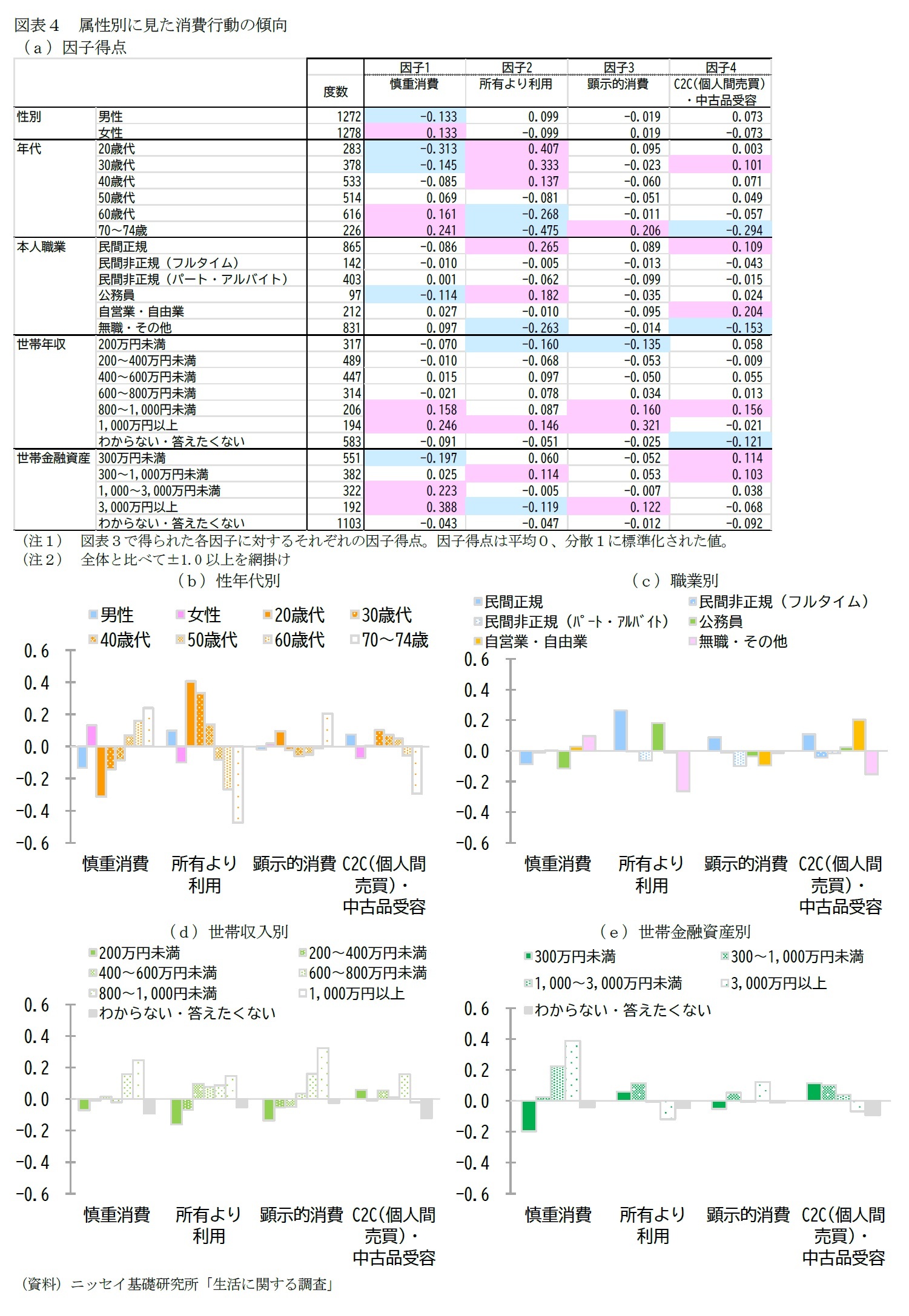

年代別には、年齢が高いほど「慎重消費」志向が、若いほど「所有より利用」や「C2C・中古品受容」志向が高い傾向がある。また、70~74歳では「顕示的消費」志向が高い(やや20歳代も)。

属性による特徴については次節で詳しく見るが、家計への関心が高いと見られる女性やシニアでコストパフォーマンスを意識して慎重に買い物をする傾向や、モノを所有することよりもコト(サービス)消費への関心が高く、デジタルネイティブである若者でレンタルやサブスクリプションサービス、フリマアプリの利用に積極的な傾向は、日頃の印象通りであると感じる方が多いのではないだろうか。

なお、消費行動のモノ→コト・シフトは幅広い年代に広がっているようだが、特に若者でよく見られる印象がある。その理由は合理的に消費をする意識が強いためだろう。今の20・30歳代はデジタル化が進展し、成熟した消費社会で育っている。安価、あるいは無料の高品質な商品・サービスがあふれ、お金をかけなくても質の高い消費生活を送ることができる。このような中で消費に関わる価値観を形成しているため、かつてのように「高級品を持つこと=すごいこと」といった物差しではなくなっている。さらに、少子高齢化の進行で将来の負担が増し、経済不安が強まる中では、堅実に資産形成をしながら、必要な時に必要な量だけ商品・サービスを利用する方がスマートであるという考え方が主流になっているのではないだろうか。

一方、70~74歳では「顕示的消費」志向が高いが、その理由は、経済的余裕に加えて(70~74歳は全体で8.9%に対して世帯金融資産3,000万円以上で14.6%)、当調査はインターネット調査であるため、シニアの調査対象に消費行動をはじめ何事にも積極的なアクティブシニアが多い可能性もある4。

職業別には、民間正規と公務員で「所有より利用」志向が、自営業・自由業と民間正規で「C2C・中古品受容」志向が高い。なお、職業で見られる特徴は、それぞれの職業を構成する性年代分布の影響が大きく、民間正規や公務員、自営業・自由業では男性が(男性は全体49.9%に対して民間正規73.1%、公務員68.0%、自営業・自由業70.8%)、民間正規と公務員では30・40歳代が多い(30・40歳代は全体35.7%に対して民間正規47.7%、公務員46.4%)。

世帯年収別には、800~1,000万円で「C2C・中古品受容」志向が、800万円以上で「慎重消費」志向が、1,000万円以上で「所有より利用」志向が高いほか、年収が高いほど「顕示的消費」志向が高い傾向がある。なお、世帯年収で見られる特徴も職業と同様、各層を構成する年代分布の影響があり、高収入世帯では50歳代を中心に多くなっている。また、世帯年収800~1,000万円未満では40歳代が多い(全体20.9%に対して32.0%)。

世帯金融資産別には、300~1,000万円未満で「所有より利用」志向が、3,000万円以上で「顕示的消費」志向が高いほか、金融資産が多いほど「慎重消費」志向が、少ないほど「C2C・中古品受容」志向が高い傾向がある。同様に各層を構成する年代分布の影響があり、世帯金融資産が多いほど高年齢層が多い。また、300~1,000万円未満では30・40歳代が多い(全体35.7%に対して43.2%)。

4 ただし、総務省「通信利用動向調査」によると、2022年の70~74歳のインターネット利用率は71.5%(無回答除く)、スマートフォン保有率は67.1%に達しており、アクティブシニアが著しく多いというわけでもなさそうだ。

属性による特徴については次節で詳しく見るが、家計への関心が高いと見られる女性やシニアでコストパフォーマンスを意識して慎重に買い物をする傾向や、モノを所有することよりもコト(サービス)消費への関心が高く、デジタルネイティブである若者でレンタルやサブスクリプションサービス、フリマアプリの利用に積極的な傾向は、日頃の印象通りであると感じる方が多いのではないだろうか。

なお、消費行動のモノ→コト・シフトは幅広い年代に広がっているようだが、特に若者でよく見られる印象がある。その理由は合理的に消費をする意識が強いためだろう。今の20・30歳代はデジタル化が進展し、成熟した消費社会で育っている。安価、あるいは無料の高品質な商品・サービスがあふれ、お金をかけなくても質の高い消費生活を送ることができる。このような中で消費に関わる価値観を形成しているため、かつてのように「高級品を持つこと=すごいこと」といった物差しではなくなっている。さらに、少子高齢化の進行で将来の負担が増し、経済不安が強まる中では、堅実に資産形成をしながら、必要な時に必要な量だけ商品・サービスを利用する方がスマートであるという考え方が主流になっているのではないだろうか。

一方、70~74歳では「顕示的消費」志向が高いが、その理由は、経済的余裕に加えて(70~74歳は全体で8.9%に対して世帯金融資産3,000万円以上で14.6%)、当調査はインターネット調査であるため、シニアの調査対象に消費行動をはじめ何事にも積極的なアクティブシニアが多い可能性もある4。

職業別には、民間正規と公務員で「所有より利用」志向が、自営業・自由業と民間正規で「C2C・中古品受容」志向が高い。なお、職業で見られる特徴は、それぞれの職業を構成する性年代分布の影響が大きく、民間正規や公務員、自営業・自由業では男性が(男性は全体49.9%に対して民間正規73.1%、公務員68.0%、自営業・自由業70.8%)、民間正規と公務員では30・40歳代が多い(30・40歳代は全体35.7%に対して民間正規47.7%、公務員46.4%)。

世帯年収別には、800~1,000万円で「C2C・中古品受容」志向が、800万円以上で「慎重消費」志向が、1,000万円以上で「所有より利用」志向が高いほか、年収が高いほど「顕示的消費」志向が高い傾向がある。なお、世帯年収で見られる特徴も職業と同様、各層を構成する年代分布の影響があり、高収入世帯では50歳代を中心に多くなっている。また、世帯年収800~1,000万円未満では40歳代が多い(全体20.9%に対して32.0%)。

世帯金融資産別には、300~1,000万円未満で「所有より利用」志向が、3,000万円以上で「顕示的消費」志向が高いほか、金融資産が多いほど「慎重消費」志向が、少ないほど「C2C・中古品受容」志向が高い傾向がある。同様に各層を構成する年代分布の影響があり、世帯金融資産が多いほど高年齢層が多い。また、300~1,000万円未満では30・40歳代が多い(全体35.7%に対して43.2%)。

4 ただし、総務省「通信利用動向調査」によると、2022年の70~74歳のインターネット利用率は71.5%(無回答除く)、スマートフォン保有率は67.1%に達しており、アクティブシニアが著しく多いというわけでもなさそうだ。

(2024年01月19日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

井上 智紀

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【4つの志向で読み解く消費行動(1)-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

4つの志向で読み解く消費行動(1)-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!