- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 家計の貯蓄・消費・資産 >

- 金商法等の改正(令和5年)が後押しする金融経済教育の推進

2024年01月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

金融や経済に関する知識や判断力のことを一般的に「金融リテラシー」と呼ぶ。日本における金融リテラシーに関する調査結果に共通する傾向として、年齢が高くなるにつれ、所得水準や金融資産規模が高くなるにつれ、金融経済情報を見る頻度が高くなるにつれ、金融リテラシーに関する正誤問題の正答率が高くなる傾向がみられる。これまで、日本では金融に関する知識や行動はどちらかといえば「経験で学んでいくもの」という側面が強かったものと考えられる。そのため、学生等の若い世代に対して早くから金融経済教育を実施していくことが、日本全体で金融リテラシーを効果的に底上げにつながることが期待されている。

日本では、2021年度より中学校の社会科で金融経済教育が始まった。2022年度には高校の公民科や家庭科において金融経済に関する教育内容の拡充も行われた。これまでも高校の家庭科での金融経済教育において資産形成、保険や株式といった金融に関する基本知識の内容はあったが、新指導要領では「資産形成」の内容が拡充されており、例えば債券や投資信託の内容も含めたメリットやデメリットについて学習するようになっている。さらに、官公庁のみならず民間企業も学校や企業などへの講師派遣や、広く一般の消費者向けに金融経済に関する教材の提供を行うなど、日本全体の金融リテラシー向上を企図した施策も活発化している。

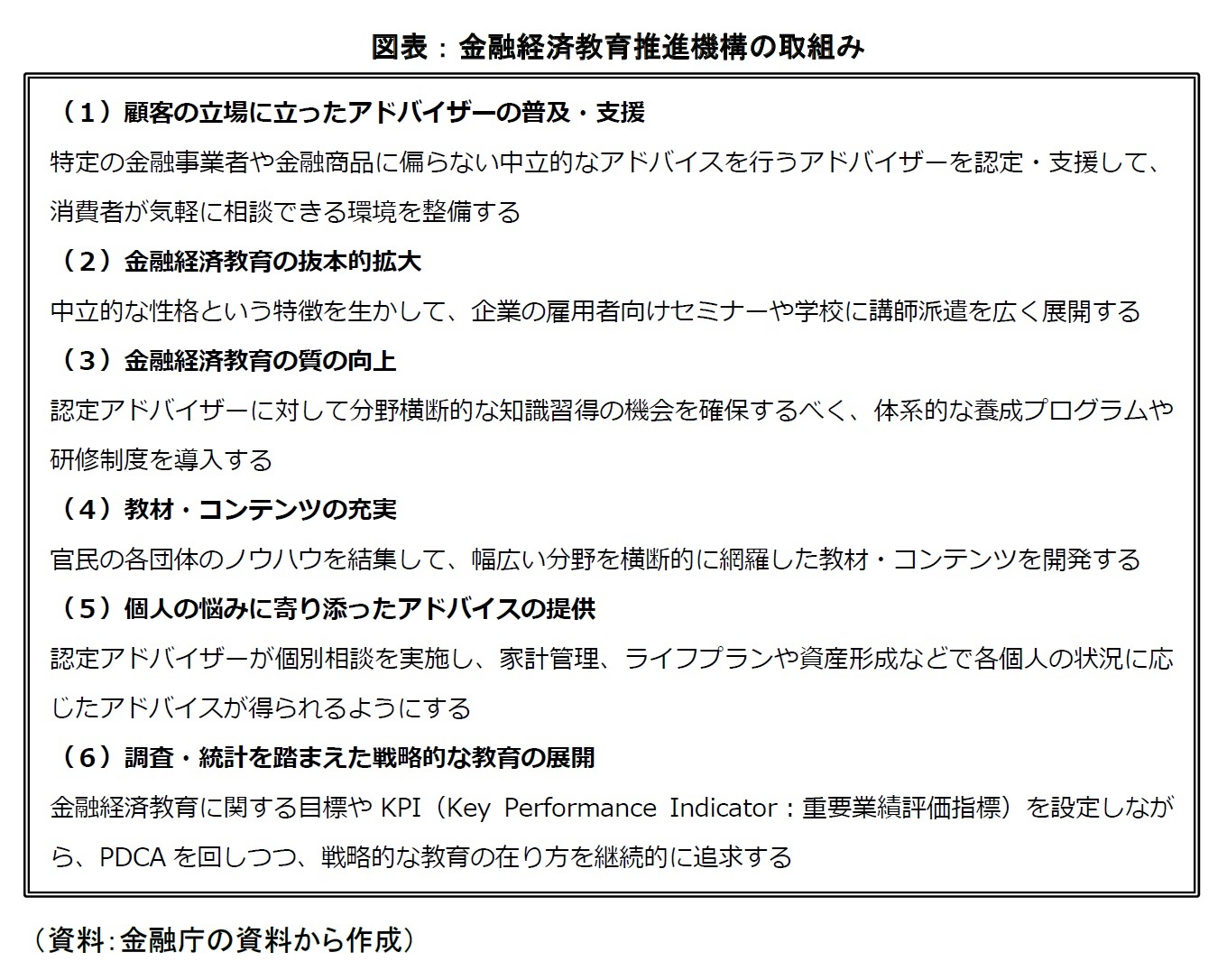

今後、金融経済教育は国家戦略としての意味合いが強まることになる。2023年11月に国会で可決・成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」では、安定的な資産形成の支援に関する施策を総合的に推進するための「基本方針」の策定が盛り込まれている。国民の金融リテラシーの向上に向けて、内閣総理大臣が政府としての案を策定して閣議決定することになる。さらに、官民一体で金融経済教育に取り組むことを目的とする金融経済教育推進機構の設立も盛り込まれた。金融経済教育推進機構の取組みとして図表に示した6つの項目が挙げられており、NISAやiDeCoなどに限定して投資助言に関する規制緩和も検討されることになっている。

これらの法改正は、2022年11月に決定された資産所得倍増プランにおいて「消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの提供を促すための仕組みの創設(第三の柱)」「雇用者に対する資産形成の強化(第四の柱)」「安定的な資産形成の重要性を浸透させていくための金融経済教育の充実(第五の柱)」と主に関連付けることができる。

2023年9月に開催された金融庁の金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」によると、金融経済教育推進機構の設立は2024年春に、本格稼働は2024年夏からを予定している。金融庁や日本銀行だけでなく、全国銀行協会、日本証券業協会、投資信託協会などの民間団体からも関連する事業を移管して、9割以上は民間からの資金や人員の拠出で運営されることが想定されている。金融経済教育推進機構の設立により、これまで政府、日本銀行や民間団体などでそれぞれに実施されてきた金融経済教育に関する取組みの重複を解消し、効率的かつ効果的な金融経済教育の実現を目指すとしている。

日本では、2021年度より中学校の社会科で金融経済教育が始まった。2022年度には高校の公民科や家庭科において金融経済に関する教育内容の拡充も行われた。これまでも高校の家庭科での金融経済教育において資産形成、保険や株式といった金融に関する基本知識の内容はあったが、新指導要領では「資産形成」の内容が拡充されており、例えば債券や投資信託の内容も含めたメリットやデメリットについて学習するようになっている。さらに、官公庁のみならず民間企業も学校や企業などへの講師派遣や、広く一般の消費者向けに金融経済に関する教材の提供を行うなど、日本全体の金融リテラシー向上を企図した施策も活発化している。

今後、金融経済教育は国家戦略としての意味合いが強まることになる。2023年11月に国会で可決・成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」では、安定的な資産形成の支援に関する施策を総合的に推進するための「基本方針」の策定が盛り込まれている。国民の金融リテラシーの向上に向けて、内閣総理大臣が政府としての案を策定して閣議決定することになる。さらに、官民一体で金融経済教育に取り組むことを目的とする金融経済教育推進機構の設立も盛り込まれた。金融経済教育推進機構の取組みとして図表に示した6つの項目が挙げられており、NISAやiDeCoなどに限定して投資助言に関する規制緩和も検討されることになっている。

これらの法改正は、2022年11月に決定された資産所得倍増プランにおいて「消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの提供を促すための仕組みの創設(第三の柱)」「雇用者に対する資産形成の強化(第四の柱)」「安定的な資産形成の重要性を浸透させていくための金融経済教育の充実(第五の柱)」と主に関連付けることができる。

2023年9月に開催された金融庁の金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」によると、金融経済教育推進機構の設立は2024年春に、本格稼働は2024年夏からを予定している。金融庁や日本銀行だけでなく、全国銀行協会、日本証券業協会、投資信託協会などの民間団体からも関連する事業を移管して、9割以上は民間からの資金や人員の拠出で運営されることが想定されている。金融経済教育推進機構の設立により、これまで政府、日本銀行や民間団体などでそれぞれに実施されてきた金融経済教育に関する取組みの重複を解消し、効率的かつ効果的な金融経済教育の実現を目指すとしている。

金融リテラシーの水準と所得や金融資産の水準の間に相関関係がみられることから、若い世代などへの金融経済教育の実施を通じて、金融リテラシーの向上が将来の所得や金融資産の水準の向上にもつながるものと期待できる。金融経済教育推進機構の設立は、現状の「金融リテラシーが低い」「金融経済の知識に乏しい」という消費者サイドにおける課題に対して、金融経済教育を通じた問題解決に寄与するものと考えられる。

ただし、「金融経済教育=投資教育」という誤解を生まないようにしたいところである。資産所得倍増プランの第三の柱には、「アンケート調査では、消費者のうち、証券投資の必要性を感じないと思う割合が7割を占めている」などの課題に対して、リスク性金融商品の購入を消費者に促していくには、「消費者の知識不足を補完し、他方で、消費者が信頼をすることができる中立的なアドバイザーが求められる」との記述がある。金融経済教育推進機構の取組みには「貯蓄から投資へのシフト」を促す役割が期待されている側面がある。

家計管理においては、預貯金や有価証券のような資産形成にかかる資産サイドの金融商品に限らず、住宅ローンやクレジットカードのような負債サイドの金融商品との関わりもある。資産形成は、消費者それぞれの投資目的や状況に合わせて実施していくべきものである。あくまでも金融経済教育の場面では、幅広く金融経済と親しみながら、資産と負債の両面で金融商品をうまく活用していく術(すべ)を身に付けられるようにしていくことが肝要だと考える。

ただし、「金融経済教育=投資教育」という誤解を生まないようにしたいところである。資産所得倍増プランの第三の柱には、「アンケート調査では、消費者のうち、証券投資の必要性を感じないと思う割合が7割を占めている」などの課題に対して、リスク性金融商品の購入を消費者に促していくには、「消費者の知識不足を補完し、他方で、消費者が信頼をすることができる中立的なアドバイザーが求められる」との記述がある。金融経済教育推進機構の取組みには「貯蓄から投資へのシフト」を促す役割が期待されている側面がある。

家計管理においては、預貯金や有価証券のような資産形成にかかる資産サイドの金融商品に限らず、住宅ローンやクレジットカードのような負債サイドの金融商品との関わりもある。資産形成は、消費者それぞれの投資目的や状況に合わせて実施していくべきものである。あくまでも金融経済教育の場面では、幅広く金融経済と親しみながら、資産と負債の両面で金融商品をうまく活用していく術(すべ)を身に付けられるようにしていくことが肝要だと考える。

(2024年01月09日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【金商法等の改正(令和5年)が後押しする金融経済教育の推進】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

金商法等の改正(令和5年)が後押しする金融経済教育の推進のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!