- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- 中国不動産の基本(7)-中国の「保障性住宅」の課題

コラム

2023年12月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

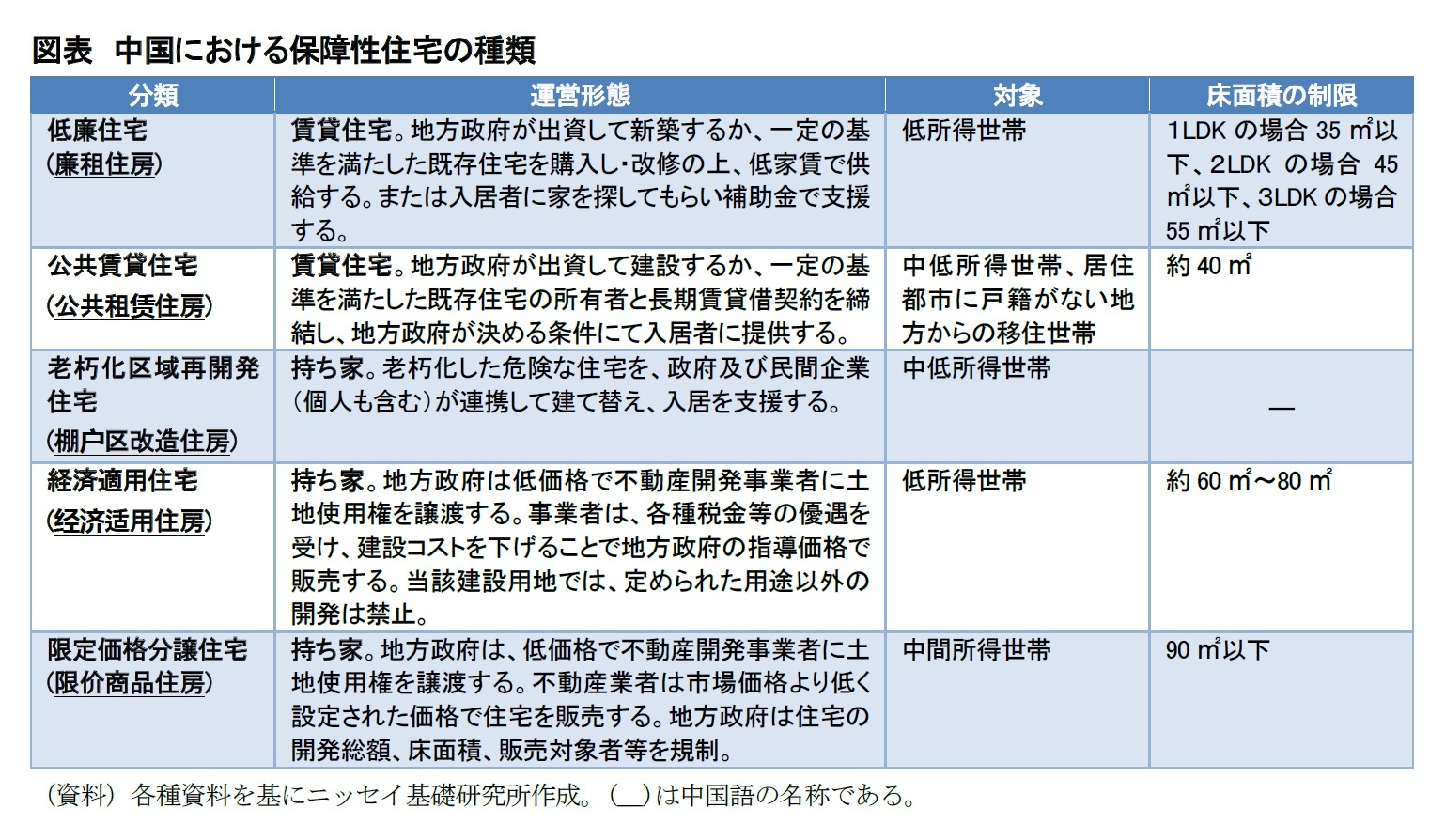

最近では不動産価格の下落が指摘されているが、中国では急速な都市化及び経済成長に伴い、住宅価格が上昇を続けてきたため、多くの人々にとって、住宅の確保は難しい状況にある。この問題に対処するため、中国政府は都市部における低所得者及び中間所得者の住宅ニーズに対応し、世帯に応じた手頃な家賃や価格の保障性住宅を提供している。

保障性住宅の定義と特徴

保障性住宅の供給状況

中国における「保障性住宅」に関する議論は約30年前まで遡る。1995年、国務院は住宅改革の観点から、「国家安居工程」1の実施を発表した。しかし、当時の中国ではまだ「住宅の分配」(一種の福祉策として、勤め先からほぼ無償で住宅を支給される制度。1998年に停止)が実施されており、「国家安居工程」は持ち家に焦点を当てていた。

その後、住宅価格の上昇を背景に低所得世帯等向けの住宅が不足する事態が生じたため、住宅都市農村建設部、国家開発改革委員会、財政部は「2009~2011年廉価賃貸住宅保障計画」2を発表し、毎年の保障性賃貸住宅の建設計画や対象世帯数の目標値等を設定した。

同計画に基づき中国では各種保障性住宅が累計で7,800万戸以上建設された。これにより、2,200万人以上の住宅困難者が住宅補助を受け、2億人以上の住宅困難者が安定した住居を手に入れることができた3。しかし、2020年時点で中国における中低所得者はまだ6億人(うち都市部は約2.7億人)4ほど存在し、住宅困難者に対する住宅供給は引き続き大きな課題である。

1 1995年から実施。政府は都市部における中低所得者向けに社会的な保障を備えた住宅を建設し提供する。住宅の分配制度は廃止され、1999年から経済適用住宅の建設に統合された。

中国国務院(1995)「国务院办公厅关于转发国务院住房制度改革领导小组国家安居工程实施方案的通知」

https://www.gov.cn/gongbao/shuju/1995/gwyb199503.pdf

2 住宅都市農村建設部、発展改革委員会、財政部(2009)「关于印发2009—2011年廉租住房保障规划的通知」

https://www.gov.cn/gongbao/content/2009/content_1407891.htm

3 経済日報(2023)「保障性住房建设量稳质升」

https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6885846.htm

4 新華網(2020)「怎么看“6亿人每月收入1000元”」

http://www.xinhuanet.com/politics/2020-06/22/c_1126144559.htm

その後、住宅価格の上昇を背景に低所得世帯等向けの住宅が不足する事態が生じたため、住宅都市農村建設部、国家開発改革委員会、財政部は「2009~2011年廉価賃貸住宅保障計画」2を発表し、毎年の保障性賃貸住宅の建設計画や対象世帯数の目標値等を設定した。

同計画に基づき中国では各種保障性住宅が累計で7,800万戸以上建設された。これにより、2,200万人以上の住宅困難者が住宅補助を受け、2億人以上の住宅困難者が安定した住居を手に入れることができた3。しかし、2020年時点で中国における中低所得者はまだ6億人(うち都市部は約2.7億人)4ほど存在し、住宅困難者に対する住宅供給は引き続き大きな課題である。

1 1995年から実施。政府は都市部における中低所得者向けに社会的な保障を備えた住宅を建設し提供する。住宅の分配制度は廃止され、1999年から経済適用住宅の建設に統合された。

中国国務院(1995)「国务院办公厅关于转发国务院住房制度改革领导小组国家安居工程实施方案的通知」

https://www.gov.cn/gongbao/shuju/1995/gwyb199503.pdf

2 住宅都市農村建設部、発展改革委員会、財政部(2009)「关于印发2009—2011年廉租住房保障规划的通知」

https://www.gov.cn/gongbao/content/2009/content_1407891.htm

3 経済日報(2023)「保障性住房建设量稳质升」

https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6885846.htm

4 新華網(2020)「怎么看“6亿人每月收入1000元”」

http://www.xinhuanet.com/politics/2020-06/22/c_1126144559.htm

シンガポールの保障性住宅の仕組みとの比較

公共住宅政策が評価されているシンガポール政府は、手頃な価格の「政府組屋(HDB Flat)」を大量に市場に供給してきた。シンガポールの2020年国勢調査によると、約8割の人が「政府組屋」に居住している5。「政府組屋」と一般の住宅との主な違いは、組屋の建設用地は政府によって提供されるため、価格が手頃であること、及び、該当する物件は99年間等のリースホールド(借地権)条件による点である。シンガポールのリースホールドは、元々英国領であったことに端を発しており、国が付与した不動産に対する有期の排他的支配権・使用権であり、絶対所有権と同様に売買が可能である。ただし、リース期間が満了すれば国に返還するか、リース契約を更新する必要がある。この制度は、中国の地方政府による土地の使用権譲渡6や日本の定期借地制度の仕組みと類似している。

シンガポールには、雇用主である企業と被雇用者である従業員が給与の一定額を強制的に積み立て、これを中央積立基金庁(Central Provident Fund, CPF)が運用し、政府が社会保障制度の一環として、老後の資金として支給する、あるいは積み立てた金額の一部を住宅の取得資金として利用できる仕組みがある。この制度は、中国の住宅公積金7の仕組みと類似しているが、その大きな違いは、シンガポールの政府組屋を初めて取得する世帯8だけに限り、世帯構成、世帯所得や新築・既存住宅などの条件に応じて、4万~16万シンガポールドルの補助金を受けることができる点である9。

シンガポールでは上記のように土地制度と別に中央積立基金庁からの資金が連携される形で、低所得者から中所得者まで、多くの市民に対し、手頃な価格で確保できる住宅を供給している。

もうひとつ、中国とは異なる重要な制度の違いは、シンガポールでは、政府が土地の売却を行った場合、その売却による収入を直接政府支出として活用することができない仕組みが採用されている点である。理由は、実際の住宅ニーズよりも財政上のニーズを満たすために、政府機関が高い金額による入札を優先して土地を売却することを回避するためである10。

入札額が高くなると土地や住宅価格の上昇を招くことに加え、政府が土地売却収益に依存し過ぎることは、景気後退時に政府の歳入不足をもたらす可能性がある。これはまさに現在、中国の一部地方都市で発生している問題の根本的な要因である。

近年、住宅価格の高騰に対応して中国政府は保障性住宅の供給に力を入れているが、期待通りの成果が上がっていない。従来から中国では、一般の持ち家取得が社会的な安定と成功の象徴とされてきており、親族や知人から借金してまで家を購入したいという持ち家志向が強い。このため、低所得者であることを認めて保障性住宅に入居することを拒絶する人が多く、保障性住宅政策は十分に機能していないのが実態である。

また、保障性住宅は開発費用が抑えられているため、建物の性能や質は、一般的に市場で売買される住宅ほど良質ではない。このため、少し高い金額を支払ってでも、より良質な物件に住むことが賢明と考える人が多い。さらに、「孟母三遷」のように、子どもの教育のためには最善の住環境を整えることが大切だ、とする古くからの教えがあり、生活が苦しくても保障性住宅ではなく一般の住宅に入居を希望する人は多い。こうした文化的側面への対応についても、十分に時間をかけながら国民の認識を変えつつ、住宅の性能や質の向上を推し進めることを可能とする住宅政策が必要だと考える。

中国とシンガポールは土地制度及び政府による住宅資金積立制度が存在することに類似点があるが、中国では土地使用権譲渡について大きな課題がある。2023年7月に深セン市は「共有所有権住宅管理弁法」11を導入し、政府と市民が所有権を共有する新たな保障性住宅制度を発表した。購入価格は同等住宅の市場価格の50%程度、購入後5年間は転売することが制限されており、シンガポールモデルを参考にしたと言われている。このように中国の社会経済システムに調和することを前提に、海外事例なども参考にして、今後の中国の住宅政策方針を策定していくことは非常に有益と考えられる。

次回は中国における不動産登記について解説する。

5 Singapore Census of Population 2020, Statistical Release 1: Demographic Characteristics, Education, Language and Religion

https://www.singstat.gov.sg/publications/reference/cop2020/cop2020-sr1/census20_stat_release1

6 研究員の眼「中国不動産の基本(1)土地使用権」 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=63593?site=nli

7 研究員の眼「中国不動産の基本(5)住宅公積金~住宅購入費用を雇用主が半分負担してくれるお得な制度!~」

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=66477?site=nli

8 一次取得者とされる。複数物件の所有あるいは転売は禁止されている。

9 A guide to the Enhanced CPF Housing Grant

https://www.cpf.gov.sg/member/infohub/educational-resources/a-guide-to-the-enhanced-cpf-housing-grant1

10 ASK MOF: SINGAPORE’S FISCAL APPROACH WHY DON’T WE USE MONEY FROM LAND SALES?

https://www.mof.gov.sg/docs/default-source/resource/gst/pdf/7-why-don't-we-use-money-from-land-sales.pdf

11 「深圳市共有产权住房管理办法」

http://zjj.sz.gov.cn/gkmlpt/content/10/10689/post_10689168.html#25157

シンガポールには、雇用主である企業と被雇用者である従業員が給与の一定額を強制的に積み立て、これを中央積立基金庁(Central Provident Fund, CPF)が運用し、政府が社会保障制度の一環として、老後の資金として支給する、あるいは積み立てた金額の一部を住宅の取得資金として利用できる仕組みがある。この制度は、中国の住宅公積金7の仕組みと類似しているが、その大きな違いは、シンガポールの政府組屋を初めて取得する世帯8だけに限り、世帯構成、世帯所得や新築・既存住宅などの条件に応じて、4万~16万シンガポールドルの補助金を受けることができる点である9。

シンガポールでは上記のように土地制度と別に中央積立基金庁からの資金が連携される形で、低所得者から中所得者まで、多くの市民に対し、手頃な価格で確保できる住宅を供給している。

もうひとつ、中国とは異なる重要な制度の違いは、シンガポールでは、政府が土地の売却を行った場合、その売却による収入を直接政府支出として活用することができない仕組みが採用されている点である。理由は、実際の住宅ニーズよりも財政上のニーズを満たすために、政府機関が高い金額による入札を優先して土地を売却することを回避するためである10。

入札額が高くなると土地や住宅価格の上昇を招くことに加え、政府が土地売却収益に依存し過ぎることは、景気後退時に政府の歳入不足をもたらす可能性がある。これはまさに現在、中国の一部地方都市で発生している問題の根本的な要因である。

近年、住宅価格の高騰に対応して中国政府は保障性住宅の供給に力を入れているが、期待通りの成果が上がっていない。従来から中国では、一般の持ち家取得が社会的な安定と成功の象徴とされてきており、親族や知人から借金してまで家を購入したいという持ち家志向が強い。このため、低所得者であることを認めて保障性住宅に入居することを拒絶する人が多く、保障性住宅政策は十分に機能していないのが実態である。

また、保障性住宅は開発費用が抑えられているため、建物の性能や質は、一般的に市場で売買される住宅ほど良質ではない。このため、少し高い金額を支払ってでも、より良質な物件に住むことが賢明と考える人が多い。さらに、「孟母三遷」のように、子どもの教育のためには最善の住環境を整えることが大切だ、とする古くからの教えがあり、生活が苦しくても保障性住宅ではなく一般の住宅に入居を希望する人は多い。こうした文化的側面への対応についても、十分に時間をかけながら国民の認識を変えつつ、住宅の性能や質の向上を推し進めることを可能とする住宅政策が必要だと考える。

中国とシンガポールは土地制度及び政府による住宅資金積立制度が存在することに類似点があるが、中国では土地使用権譲渡について大きな課題がある。2023年7月に深セン市は「共有所有権住宅管理弁法」11を導入し、政府と市民が所有権を共有する新たな保障性住宅制度を発表した。購入価格は同等住宅の市場価格の50%程度、購入後5年間は転売することが制限されており、シンガポールモデルを参考にしたと言われている。このように中国の社会経済システムに調和することを前提に、海外事例なども参考にして、今後の中国の住宅政策方針を策定していくことは非常に有益と考えられる。

次回は中国における不動産登記について解説する。

5 Singapore Census of Population 2020, Statistical Release 1: Demographic Characteristics, Education, Language and Religion

https://www.singstat.gov.sg/publications/reference/cop2020/cop2020-sr1/census20_stat_release1

6 研究員の眼「中国不動産の基本(1)土地使用権」 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=63593?site=nli

7 研究員の眼「中国不動産の基本(5)住宅公積金~住宅購入費用を雇用主が半分負担してくれるお得な制度!~」

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=66477?site=nli

8 一次取得者とされる。複数物件の所有あるいは転売は禁止されている。

9 A guide to the Enhanced CPF Housing Grant

https://www.cpf.gov.sg/member/infohub/educational-resources/a-guide-to-the-enhanced-cpf-housing-grant1

10 ASK MOF: SINGAPORE’S FISCAL APPROACH WHY DON’T WE USE MONEY FROM LAND SALES?

https://www.mof.gov.sg/docs/default-source/resource/gst/pdf/7-why-don't-we-use-money-from-land-sales.pdf

11 「深圳市共有产权住房管理办法」

http://zjj.sz.gov.cn/gkmlpt/content/10/10689/post_10689168.html#25157

(2023年12月18日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1794

経歴

- 【職歴】

2018年 早稲田大学 アジア太平洋研究科 博士(学術)

2018年 ニッセイ基礎研究所 入社

【資格】

環境プランナー、国際環境リーダー

【加入団体等】

日本NPO学会、Nonprofit Management & Leadership(米)

胡 笳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/06/11 | 中国REIT市場の動向と今後の見通し~不動産市場低迷の中で見えてきたREIT市場の成長~ | 胡 笳 | 基礎研レポート |

| 2025/03/31 | 中国不動産の基本(8)不動産登記制度~統一不動産登記制度の仕組みとデジタル化の現状~ | 胡 笳 | 研究員の眼 |

| 2024/11/29 | 子育て世帯にとっての「いい住まい」とは何か~子育て世帯が求めるコミュニティの構築に向けて~ | 胡 笳 | 基礎研レポート |

| 2024/09/17 | どうなる?中国の不動産市場~三中全会の改革要点からみる不動産市場回復策のねらい~ | 胡 笳 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国不動産の基本(7)-中国の「保障性住宅」の課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国不動産の基本(7)-中国の「保障性住宅」の課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!