- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 家計の貯蓄・消費・資産 >

- 無償労働を考慮した男女の収入比較(2)-推計手法によらず子育て期は女性が男性を上回る

無償労働を考慮した男女の収入比較(2)-推計手法によらず子育て期は女性が男性を上回る

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――年収推計額と家事活動の収入換算額の合算値~推計手法によらず子育て期は女性が男性を上回る

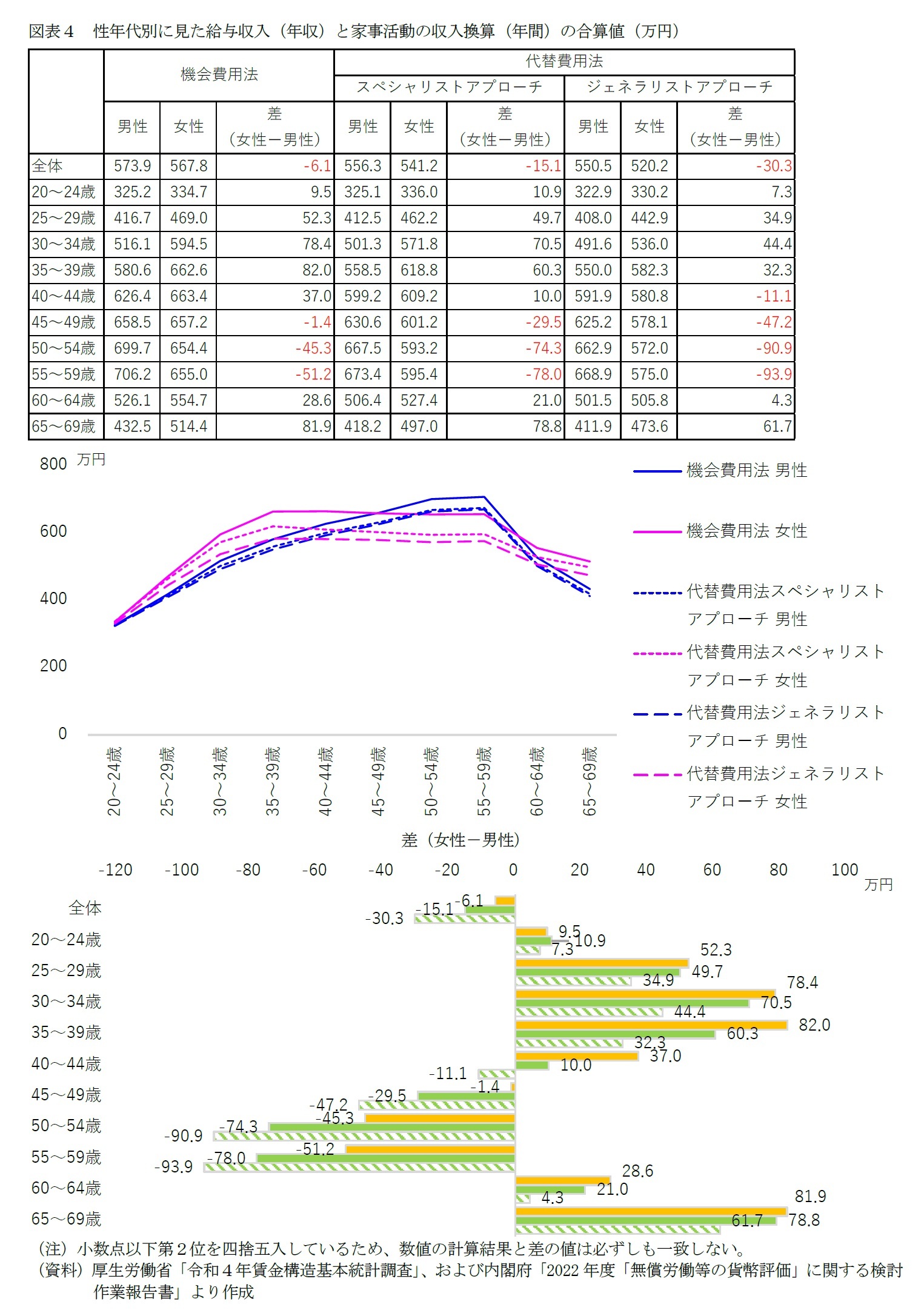

労働力率が比較的高い20歳代から60歳代2に注目すると、男性では、いずれの手法でも、有償労働の推移と同様、50歳代後半に向けて増加し、その後減少する。これは、男性では合算値に占める有償労働の割合が約9割を占めて高いために(全体では機会費用法で89.5%、代替費用法スペシャリストアプローチで92.3%、ジェネラリストアプローチで93.3%)、有償労働による収入の多寡の影響が大きいことによる。一方、女性では、いずれの手法でも20歳代から30歳代にかけて増えた後、50歳代までおおむね横ばいで推移する。これは、女性でも合算値に占める有償労働の割合は約7割を占めて大きいものの(同65.8%、同69.0%、同71.8%)、男性と比べれば低く、有償労働についても年齢による伸びが男性と比べて大きくないことによる。

男女差を見ると、20歳代から40歳代前半(ジェネラリストアプローチでは30歳代後半)までは女性が(差のひらく30歳代では機会費用法で女性が+約80万円、代替費用法スペシャリストアプローチで同+約70万円、ジェネラリストアプローチで同+約40万円)、40歳代後半(ジェネラリストアプローチでは40歳代前半)から50歳代までは男性が(50歳代で機会費用法で男性が+約50万円、代替費用法スペシャリストアプローチで同+約80万円、ジェネラリストアプローチで同+約90万円)、60歳代では再び女性の方が多くなっている(60歳代後半で機会費用法で女性が+約80万円、代替費用法スペシャリストアプローチで同+約80万円、ジェネラリストアプローチで同+約60万円)。

つまり、おおむねフルタイムで働いている男女について、有償労働と無償労働の収入換算額をあわせると、子育て中の女性も多い年代では、推計手法によらず(逸失利益による評価ではなく専門職種による賃金でディスカウントされたとしても)女性の方が収入が多い、つまり、女性の方が働いているということになる。一方、50歳代では男性の方が働いていることになるが、先にも触れた通り、正規雇用者の多い男性では管理職比率が高まり、給与収入が伸びやすい年代である一方、非正規雇用者の多い女性では給与収入が伸びにくい上、子育てに手のかかる時期を過ぎて家事活動の収入換算額が減ることによる。また、60歳代になると、男性では働き方が変わり(退職後の再雇用など)給与収入が減ることで、再び女性の働きが男性を上回ることになる。

2 総務省「令和4年労働力調査」によると、労働力率は15~19歳19.7%、20~24歳代74.6%、25~34歳89.8%、35~44歳88.4%、45~54歳88.4%、55~64歳80.1%、65~69歳52.0%、70~74歳33.9%、75歳以上11.0%。

5――おわりに~本来は合算額の公平感より、それぞれが希望通りの働き方・家族形成ができることが重要、社会全体で改革を

その結果、推計手法によらず同様の傾向を確認することができた。有償労働と無償労働を合算すると、いずれの手法でも全体では男性が女性を上回るが(+6.1~+30.3万円)、子育て期の年代では女性が男性を上回っていた(30歳代前半で+44.4万円~+78.4万円)。

また、男女とも、機会費用法(逸失利益による推計)>代替費用法スペシャリストアプローチ(専門職種の賃金で評価)>ジェネラリストアプローチ(家事使用品の賃金で評価)の順に多くなっていた。いずれも有償労働による推計値は共通の値であるため、無償労働部分の差によるものだが、機会費用法と比べて代替費用法の値が低くなる理由は、前述の通り、専門職種では規模の経済性などからサービス当たりの単価を下げる効果が働くためと考えられる。

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という価値観が根強く残る日本では「稼ぎが少ない方が家事や育児をすべき」との声もよく耳にするが、給与収入に家事や育児の対価をあわせると、推計手法によらず、女性の収入が男性を上回る可能性が高い。つまり、家事や育児をしながら仕事するということは、経済的には一般的な労働と等価かそれ以上であって、実収入の多寡だけで判断ができるものではないということであり、夫の家事・育児参画はある意味自然なことと言える。

一方で、男性側が家事・育児を希望しても、希望通りに実行しにくい状況もあるだろう。日本生産性本部「新入社員 秋の意識調査(2017年)」によると、新入社員男性の79.5%は育休を希望している。にもかかわらず、民間企業の男性の育休取得率は2022年で17.18%にとどまり(厚生労働省「雇用均等基本調査」)、希望と現実には乖離がある。昨年10月に「産後パパ育休(出生時育児休業制度)」が創設され、組織には対象者への周知や意向確認が課されるようになった。男性の育休取得率は、まだまだ低位ではあるものの過去最高であり、今後の更なる向上が期待される。

コロナ禍でテレワークが進展し、働き方や生き方が一層、多様化している。自分の生活や家族との暮らしを重視する志向は全体的に高まっているが、特にZ世代などの若い世代ほど、家庭や生活を犠牲にしても、勤め先の意向や出世を優先するような旧来型の働き方は望まないだろう。

本来は、有償労働と無償労働の合算値が夫婦で公平になるようにする、ということよりも、それぞれに無理な負担がなく、それぞれの希望にそった働き方や家族形成が実現できることが重要である。そのためには、現在のように特に子育て期に強い負担が生じるような状況は、社会全体で構造や意識を変えていく必要がある。

(2023年12月06日「基礎研レポート」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/17 | 家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年7月)-実質賃金改善下でも「メリハリ消費」継続、娯楽支出は堅調を維持 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/16 | 男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/09 | 生成AIで生まれた余白のゆくえ-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/03 | 増え行く単身世帯と消費市場への影響(4)-教養娯楽・交際費から見る「自分時間」「人間関係」「自己表現」への投資 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年09月17日

ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから -

2025年09月17日

貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む -

2025年09月17日

「最低賃金上昇×中小企業=成長の好循環」となるか?-中小企業に託す賃上げと成長の好循環の行方 -

2025年09月17日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年7月)-実質賃金改善下でも「メリハリ消費」継続、娯楽支出は堅調を維持 -

2025年09月16日

インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【無償労働を考慮した男女の収入比較(2)-推計手法によらず子育て期は女性が男性を上回る】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

無償労働を考慮した男女の収入比較(2)-推計手法によらず子育て期は女性が男性を上回るのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!