- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 中期経済見通し(2023~2033年度)

中期経済見通し(2023~2033年度)

経済研究部 経済研究部

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3.日本経済の見通し

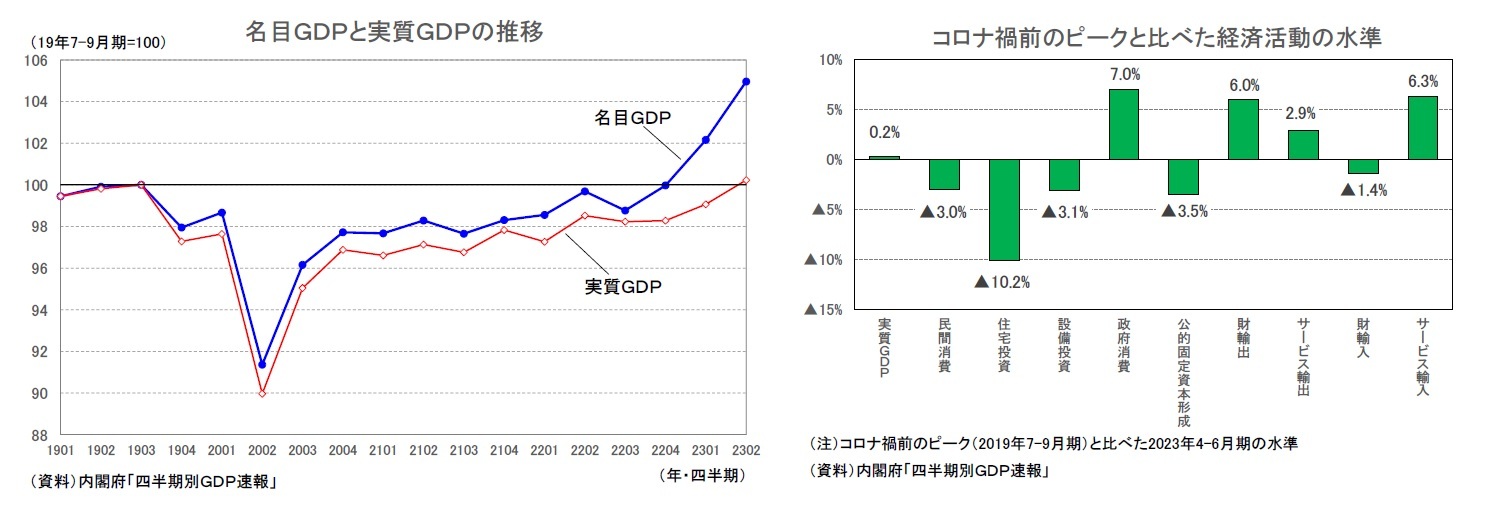

日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響で2020年度に急速に落ち込んだ後、持ち直しの動きが続いている。2022年後半までは感染が拡大するたびに成長率がマイナスとなるなど、一進一退から脱することができなかったが、2022年10-12月期から3四半期連続でプラス成長となったことで、実質GDPの水準は2023年4-6月期にはコロナ禍前のピーク(2019年7-9月期)を0.2%上回った。また、原油高、円安に伴う輸入物価の上昇を国内に価格転嫁する動きが広がったことからGDPデフレーターが上昇し、名目GDPは実質GDPの伸びを大きく上回っており、2023年4-6月期の名目GDPの水準はコロナ禍前のピークを5.0%上回っている。

ただし、実質GDPの内訳を見ると、ワクチン接種・医療提供体制の整備などを反映し、政府消費が高い伸びとなり、海外経済の回復を背景に輸出が増加している一方、民間消費(ピーク比▲3.0%)、住宅投資(同▲10.1%)、設備投資(同▲3.1%)の国内民間需要はコロナ禍前の水準を依然として下回っている。2023年5月には、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「5類」に移行したことによって社会経済活動の制限は基本的になくなったが、経済の正常化にはまだ距離がある。

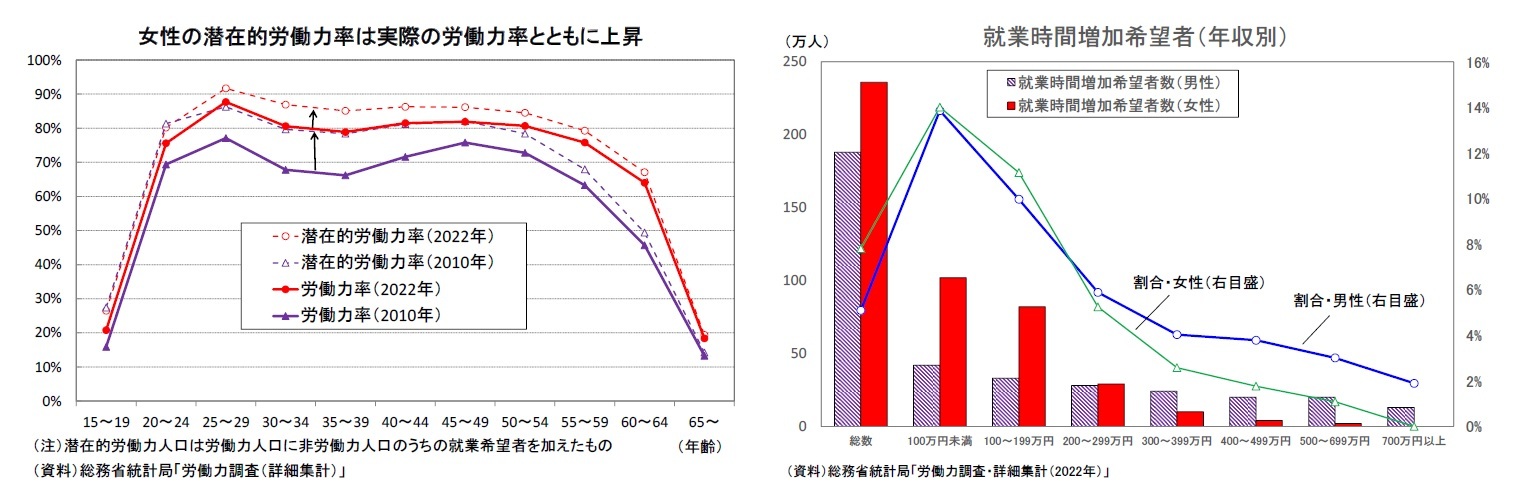

労働力人口は、アベノミクスが始まった2013年から2019年まで6年連続で増加したが、新型コロナの影響で2020年に減少に転じた後、一進一退で推移している。2022年の労働力率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は62.5%と前年から0.4ポイント上昇したが、15歳以上人口の減少幅が拡大したことが労働力人口を押し下げている。

男性は、高齢者の労働力率が大幅に上昇しているものの、高齢化の影響で相対的に労働力率の低い人口の割合が高まっていることから、全体の労働力率はほぼ横ばい圏で推移している。一方、女性は幅広い年齢層で労働力率が上昇していることから、全体の労働力率も上昇傾向が続いている。特に労働力率の上昇が顕著なのは、25~39歳で2022年の労働力率は2010年に比べて10ポイント以上高くなっている。この結果、出産から子育てを担う年齢層で落ち込む「M字カーブ」の底は浅くなり、台形に近づきつつある。

注目されるのは、労働力率の上昇とともに就業希望の非労働力人口を加えた潜在的労働力率も上昇している点である。このことは現時点の潜在的労働力率が天井ではなく、育児と労働の両立が可能となるような環境整備を進めることにより、女性の労働力率のさらなる引き上げが可能であることを示している。

中長期的な成長力を考える上で重要なのは、潜在的な就業者数に労働時間を掛け合わせた労働投入量である。日本の総労働時間は長期にわたって減少傾向が続いている。労働時間減少の要因としては、働きすぎの是正や労働時間が相対的に短い高齢者や非正規労働者の増加などが挙げられるが、近年では「働き方改革」の推進がその一因となっている。言うまでもなく、無駄な労働時間の削減や効率的な業務遂行は望ましいことだが、労働時間を増やしたいと考えている就業者は少なくない。2022年の就業者6713万人のうち、就業時間の増加を希望する者は424万人、全体の6.3%である。年収別に就業時間増加希望者の割合を見ると、100万円未満の層では男性13.9%、女性14.0%、100~199万円の層では男性10.0%、女性11.1%となるなど、年収が低い層ほど就業増加希望者の割合が高い。

年収が100万円前後の就業者の中には、いわゆる「年収の壁」問題のために、就業調整をしている者が相当数いることが推察される。「年収の壁」問題に対して抜本的な対策を講じれば、就業時間の増加を通じて労働投入量の減少に一定の歯止めをかけることが期待される。

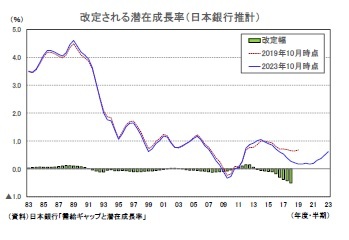

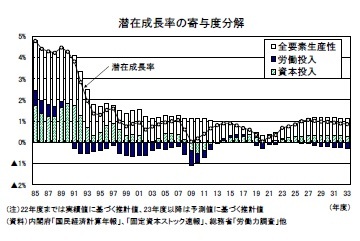

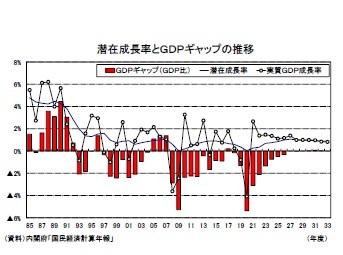

1980年代には4%台であった日本の潜在成長率は、バブル崩壊後の1990年代初頭から急速に低下し、1990年代終わり頃には1%を割り込む水準まで低下した。2002年以降の戦後最長の景気回復局面で一時1%を上回る水準まで回復した後、世界金融危機による急激な落ち込みからほぼゼロ%まで低下した。その後、2010年代半ばにかけて1%程度まで持ち直していたが、新型コロナの影響で戦後最悪のマイナス成長となった2020年度には再びゼロ%程度まで落ち込み、足もとでもゼロ%台前半の低い伸びにとどまっている。

潜在成長率を規定する要因のうち、労働投入による寄与は1990年代初頭から一貫してマイナスとなっていたが、アベノミクス景気以降、女性、高齢者の労働参加が進んだことから2010年代半ばにかけて小幅なプラスとなった。しかし、コロナ禍で労働市場が一時的に悪化した影響で足もとでは若干のマイナスとなっている。また、資本投入による寄与は世界金融危機後にいったんマイナスになった後、その後の設備投資の回復を受けてプラスを続けてきたが、コロナ禍で設備投資が大きく落ち込んだことを反映し、ゼロ%程度まで低下している。全要素生産性は長期的に低下傾向が続き、足もとでは0%台前半となっている。

潜在成長率は概念的には景気循環に左右されないはずだが、実際には現実の成長率の影響を強く受ける。潜在成長率=潜在労働投入量の伸び率×労働分配率+潜在資本投入量の伸び率×資本分配率(=1-労働分配率)+全要素生産性上昇率で表される。このうち、全要素生産性上昇率は一般的に、現実のGDPから労働投入量、資本投入量を差し引いた残差をHPフィルターなどで平滑化して求められる。このため、現実のGDP成長率が低くなれば、全要素生産性上昇率も低くなり、それに応じて潜在成長率も低くなる。また、景気悪化時には設備投資の抑制や雇用情勢の悪化によって、資本投入量、労働投入量が減少し、このことも潜在成長率の低下要因となる。

たとえば、日本銀行の推計では、2019年度の潜在成長率は新型コロナウイルス流行前の2019年10月時点では0.7%となっていたが、最新(2023年10月時点)の推計では0.2%まで下方修正されている。新型コロナの影響で現実の成長率が大きく落ち込んだことに伴い、全要素生産性上昇率が2019年10月時点の0.3%から0.0%へと下方修正されたことがその主因である。一方、足もとの潜在成長率はコロナ禍で0.2%まで落ち込んだが、その後の経済活動の持ち直しを受けて、2023年度上期には0.6%まで回復している。

たとえば、日本銀行の推計では、2019年度の潜在成長率は新型コロナウイルス流行前の2019年10月時点では0.7%となっていたが、最新(2023年10月時点)の推計では0.2%まで下方修正されている。新型コロナの影響で現実の成長率が大きく落ち込んだことに伴い、全要素生産性上昇率が2019年10月時点の0.3%から0.0%へと下方修正されたことがその主因である。一方、足もとの潜在成長率はコロナ禍で0.2%まで落ち込んだが、その後の経済活動の持ち直しを受けて、2023年度上期には0.6%まで回復している。このことは、今後の成長率次第で潜在成長率が過去、将来ともに大きく変わりうることを示している。

当研究所が推計する潜在成長率は2020年度にゼロ%程度まで落ち込んだ後、2022年度時点でも0.3%の低水準にとどまっているが、あくまでも新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済活動の急速な落ち込みによってもたらされたものであり、真の意味で日本経済の実力が落ちてしまったと考える必要はない。

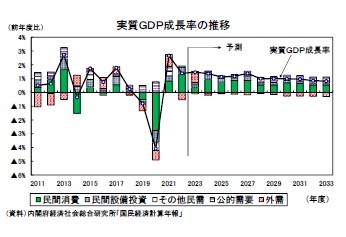

実質GDPの水準は、四半期ベースでは2023年4-6月期にコロナ禍前を上回ったが、年度ベースでも2023年度にはコロナ禍前のピークである2018年度を上回ることが見込まれる。実質GDP成長率は2030年度まで1~1%台前半で推移した後、2030年代前半は潜在成長率の低下に伴い、ゼロ%台後半となるだろう。この結果、日本の実質GDP成長率は予測期間(2024~2033年度)の平均で1.1%となり、過去10年間(2014~2023年度)の平均0.5%を上回ると予想する。

実質GDPの水準は、四半期ベースでは2023年4-6月期にコロナ禍前を上回ったが、年度ベースでも2023年度にはコロナ禍前のピークである2018年度を上回ることが見込まれる。実質GDP成長率は2030年度まで1~1%台前半で推移した後、2030年代前半は潜在成長率の低下に伴い、ゼロ%台後半となるだろう。この結果、日本の実質GDP成長率は予測期間(2024~2033年度)の平均で1.1%となり、過去10年間(2014~2023年度)の平均0.5%を上回ると予想する。1990年代後半以降のデフレ期にはGDPデフレーターがマイナスとなり、名目GDP成長率が実質GDP成長率を下回る(名実逆転)ことが多かったが、2010年代半ば以降は少なくとも「持続的な物価下落」という意味での「デフレ」ではなくなっている。今回の予測では、再びデフレに戻ることがないことを想定しており、GDPデフレーターは予測期間(2024~2033年度)の平均で1.1%の伸びになると予想している。この結果、名目GDP成長率は予測期間(2024~2033年度)の平均で2.2%、名目GDPの水準は2024年度に600兆円、2031年度に700兆円を突破するだろう。

(今後10年間の消費者物価上昇率は平均1.6%を予想)

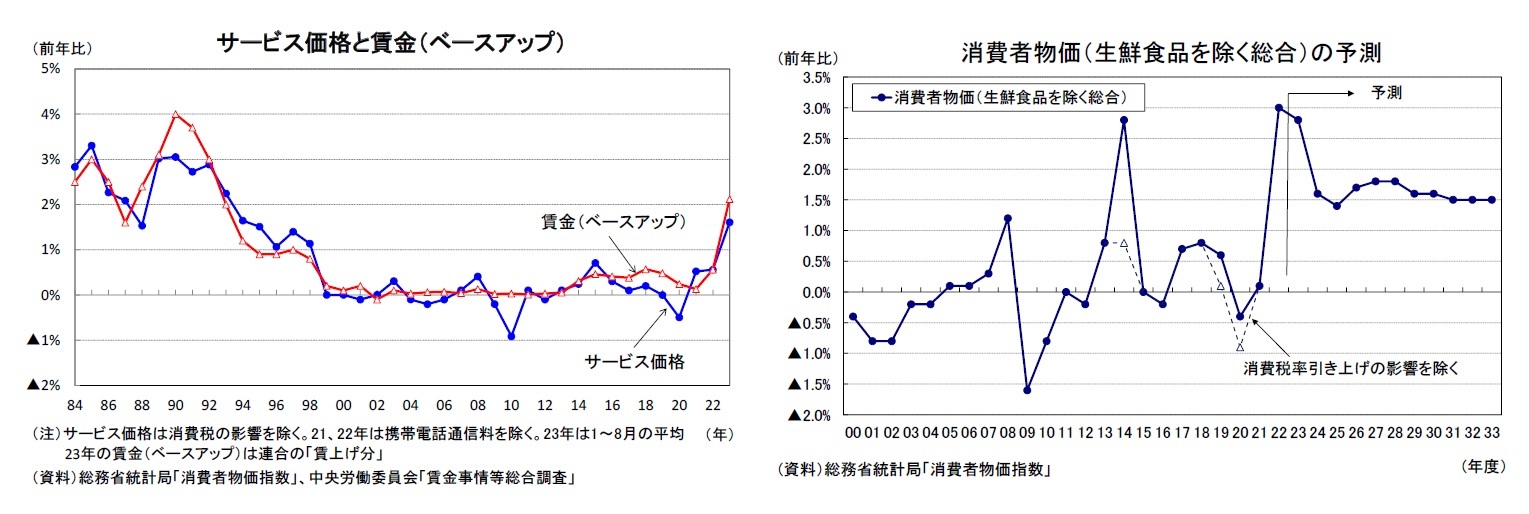

消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は、2022年4月から1年半にわたって日本銀行が物価安定の目標としている2%を上回る水準で推移している。今回の物価上昇は、当初はそのほとんどが原油高、円安に伴う輸入物価の急上昇を起点としたエネルギー、食料の大幅上昇によるものだった。しかし、価格転嫁の動きは衣料品、日用品、家電製品など幅広い品目に広がり、ここにきて賃金との連動性が高いサービス価格の上昇率も高まっている。

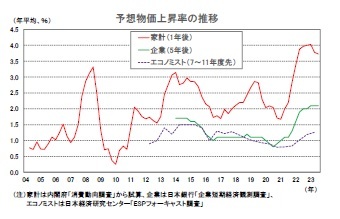

中長期的な物価上昇率の水準に大きな影響を及ぼすのは予想物価上昇率である。高い物価上昇率が一定期間継続したことで、企業や家計の予想物価上昇率は高まっている。日銀短観における企業の物価全般の見通し(5年後)はこのところ2%台前半で推移しており、家計の1年後の物価見通し(内閣府「消費動向調査」)は政府の物価高対策による消費者物価上昇率の低下によってやや鈍化しているが、依然として3%台後半の高水準となっている。一方、「ESPフォーキャスト調査」におけるエコノミストの長期的な物価見通し(7~11年後)は上昇傾向にあるものの、1%台前半の水準にとどまっている。

中長期的な物価上昇率の水準に大きな影響を及ぼすのは予想物価上昇率である。高い物価上昇率が一定期間継続したことで、企業や家計の予想物価上昇率は高まっている。日銀短観における企業の物価全般の見通し(5年後)はこのところ2%台前半で推移しており、家計の1年後の物価見通し(内閣府「消費動向調査」)は政府の物価高対策による消費者物価上昇率の低下によってやや鈍化しているが、依然として3%台後半の高水準となっている。一方、「ESPフォーキャスト調査」におけるエコノミストの長期的な物価見通し(7~11年後)は上昇傾向にあるものの、1%台前半の水準にとどまっている。このように、予想物価上昇率は総じて上昇傾向となっているが、予想物価上昇率は足もとの物価動向に左右される傾向があることには注意が必要だ。たとえば、家計の物価見通しは原油価格の高騰によって消費者物価上昇率が一時的に2%台となった2008年に大きく上昇した。しかし、その後の世界金融危機によって消費者物価が下落に転じたことを受けて、家計の物価見通しも大きく低下した。中長期的な予想物価上昇率の水準が従来から大きく上昇したと判断するためには、景気悪化や国際商品市況の下落などによって物価低下圧力が高まった時に予想物価上昇率が大きく下がらないことを確認する必要がある。

予測期間後半は、予想物価上昇率や賃金上昇率の高まりが物価を押し上げる一方、財価格の上昇率が低めにとどまること、GDPギャップのマイナスが解消し、需給面からの押し上げが減衰することから、1%台半ばの伸びが続くだろう。

消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は今後10年間の平均で1.6%になると予想する。

(2023年10月12日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

経済研究部

経済研究部

経済研究部のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 中期経済見通し(2025~2035年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2024/10/11 | 中期経済見通し(2024~2034年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2023/10/12 | 中期経済見通し(2023~2033年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2022/12/20 | Medium-Term Economic Outlook (FY2022 to FY2032)(October 2022) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中期経済見通し(2023~2033年度)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中期経済見通し(2023~2033年度)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!