- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- 規制・制度改革 >

- 個人タクシー運転手の上限年齢を「80歳」に引き上げる政府方針の課題

個人タクシー運転手の上限年齢を「80歳」に引き上げる政府方針の課題

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

一般の高齢ドライバーについては、交通事故への懸念から、全国の警察や自治体が連携して免許の自主返納促進に取り組んでいる最中であり、運転・輸送を業とする個人タクシーでこれに逆行した措置を取ることには、マスコミ等で批判が呈されているのも当然だろう。

国交省がこのような改正案を示した背景には、地方のタクシー不足がある。これまでにも地方では人口減少や高齢化などによって、タクシー会社が廃業したり、営業所を撤退したりして、高齢者や観光客の移動困難が課題となってきた。さらにコロナ禍で、感染不安などから高齢ドライバーが多数、退職し、供給不足が強まっていた。そこで、国交省が設置した「ラストワンマイル・モビリティ/自動車交通 DX・GX に関する検討会」からも、「地方部にUターン等した個人タクシー事業の経験者についても個人タクシーの営業をできるようにすること」と提言が出された。ただし、上限年齢の引き上げについては、研究会の提言には含まれていない。

これまでにも、個人タクシーの業界団体である一般社団法人「全国個人タクシー協会」(以下、全個協)が、ドライバーの上限年齢引き上げを要望していたが1、国土交通大臣の諮問機関である交通政策審議会などで、その是非が議論された形跡は見当たらず、今回の改正には、筆者も唐突感を覚えている。

警察庁の統計では、75歳以上になると交通死亡事故件数の発生割合が大幅に増加していることから、改正によって、個人タクシーで75歳以上の高齢ドライバーが増えれば、交通事故リスクも上昇すると考えられる。

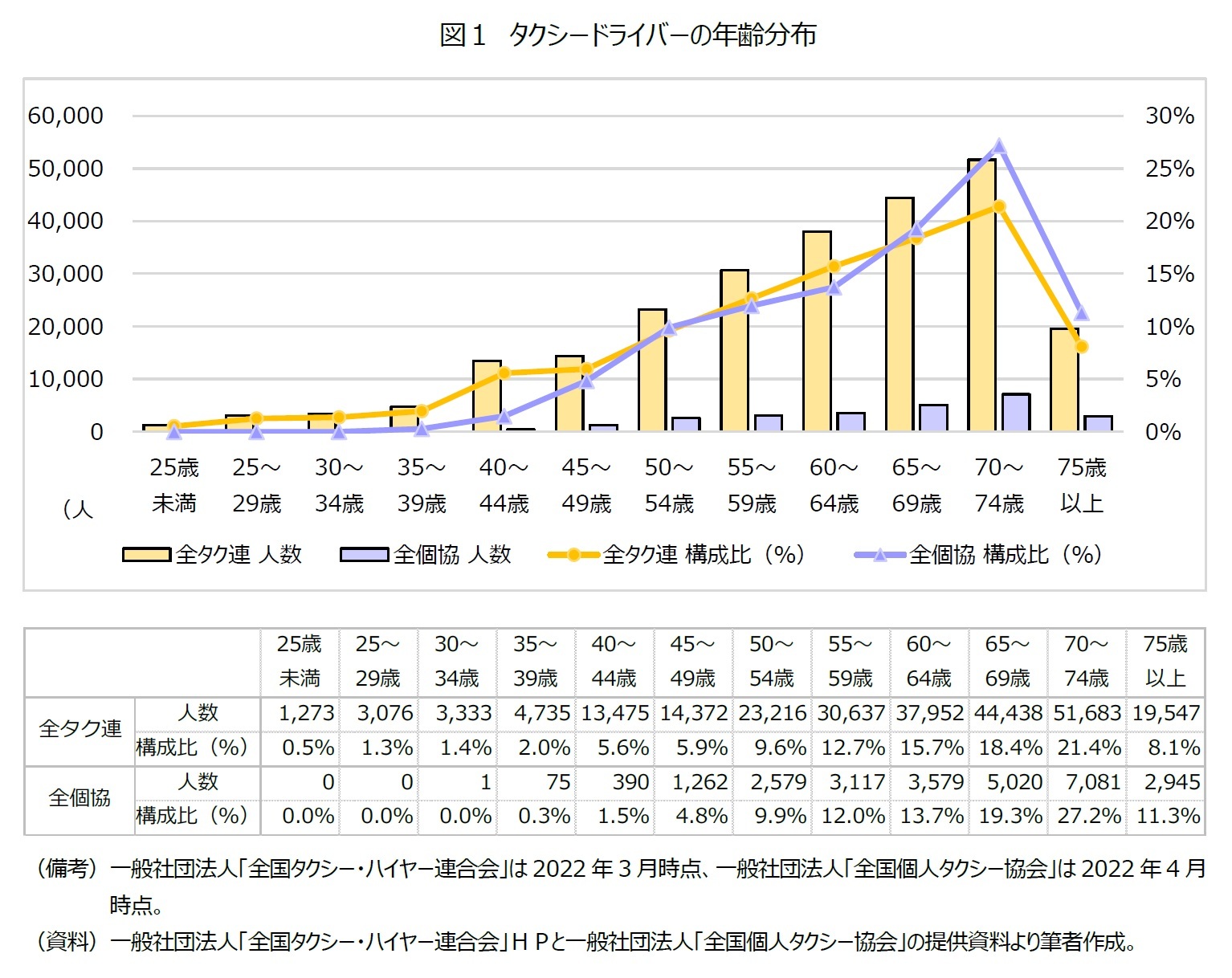

ここで、現状におけるタクシードライバーの年齢分布と、年齢制限や安全対策の仕組みについて概観したい。まずドライバーの年齢分布について、法人タクシーと個人タクシー別に、5歳階級ごとの人数と構成比を分析すると、図1のようになっている。法人タクシーと個人タクシーのいずれも、「75歳以上」のドライバーが1割前後を占めているが、改正後は、個人タクシーでこの層が若干、増える可能性がある。

これに対し、個人タクシーは、2002年の改正道路運送法施行に合わせて運用基準が変更され、個人タクシー事業を開業する場合は、認可申請日時点で65歳未満、その後の更新(概ね3年ごと)は75歳未満と定められた。ただし、これより前から開業していたドライバーには適用されないため、図1のように、75歳以上のドライバーも乗務している。

このように、法規制の有無だけで見ると扱いが違い、個人タクシーだけに法令で「定年」が課されているのは不公平だと感じる人もいるかもしれない。しかし、法人タクシーの場合は、法令で運行管理責任者を選任し、乗務前の点呼と健康状態の確認、定期的な安全教育を実施することが義務付けられている。運行管理者の指示がきちんと守られるように、会社で運行管理担当の役員を決めるなど、指示系統を明確化することも求められている。また、車両の点検・整備を行う整備管理者の選任も義務付けされている。さらに雇用主は、個々のドライバーの運転の様子を見て、雇用継続するかどうかの判断をしている。つまり、主に「運行管理者」と「雇用主責任」によって、安全対策が履行されていると言える。

一方、個人タクシーには、これらの仕組みがない。そのため、一定期間、道路交通法(以下、道交法)違反による処分を受けていない「優秀適格者」であることが許可条件とされているが、高齢化対策としては、これと言ったものは無い。1種免許のドライバーと同様に、道交法に基づく認知機能検査(75歳以上が対象)や運転技能検査(一定の違反歴がある75歳以上が対象)などが、安全対策の柱となっている。もちろん、中には75歳を超えても正常な視力や聴力、運転技能を保ち、安全運転をしている人もいると思うが、法人と違って、それを確認する役目を果たす人がいないため、一律に上限年齢を課していると言える。

そこで今回の国交省の改正案に話を戻すと、個人タクシーの上限年齢を「80歳未満」まで認める場合の条件を付している。それは、個人タクシーが、同じ営業区域の法人タクシー会社と連携し、法人タクシーから運行管理を受ける体制整備を行うことである4。つまり、法人タクシーの安全対策の「肝」である運行管理者の機能を個人タクシーにも付加することで、80歳の高齢ドライバーであっても、何とか安全性を持たせようというものである。しかし、もう一つの「肝」である「雇用主責任」が欠如しているため、どれぐらい実効性を発揮できるか、という点が問題になる。

具体的に述べると、運行管理者の義務の一つである「乗務前の点呼」は、タブレット等を活用すれば、遠隔でも、連携する法人タクシーの運行管理者が実施できると思うが、両者の間には雇用関係が無いため、乗務中や乗務後の運転に関する情報は、十分共有されるかどうかが明確ではない。また法人タクシーの運行管理者が「本日は乗務中止」と指示した場合に、個人タクシーのドライバーが本当にその指示に従って乗務をやめるのか、その強制力をどう担保するかも課題だろう。また、運行管理者が日ごろの運転の様子を把握できたとして、「次期の免許更新は不適当」と認識した場合に、個人タクシーのドライバーは免許の更新申請をできるのか、運行管理者が意見を付す機会があるのか、といった点も課題として挙げられる。

例えば、法人タクシーの場合は、乗務中に「ドライバーの運転が危なっかしい」、「耳が遠くて乗客の会話に応答しない」といったことがあれば、乗客から会社にクレームが寄せられるため、会社がドライバーの運転能力を把握することができるという。また、乗務中には事故を起こしていなくても、例えば車庫でバックする際に壁に衝突するなど、物損事故を起こせば、当然会社は事態を把握し、本人の運転能力低下を認識できる。実際、法人タクシーでも近年は高齢ドライバーが増えていることから、このような物損事故が増加しているという報告がある5。要するに、法人タクシーの場合は、このような日ごろの情報も勘案して、運行管理者がドライバーに安全教育を行ったり、雇用主が契約更新するかどうかを判断したりしている。

このような法人タクシーの運行管理者の役割は、雇用関係の無い個人タクシー相手にも担保できるだろうか。▽ドライバーの物損事故やクレーム等、日ごろの運転に関する個人タクシーと連携法人タクシー会社との正確な情報共有、▽運行管理者が点呼の際に「乗務中止」を指示した場合の強制力、▽運行管理者が「免許更新は不適当」と認識した場合の更新手続きのフロー、といった点を前もって検討する必要があるだろう。

ただし、このような課題をクリアし、運行管理者が無事に機能したとしても、前述のように、加齢の影響による交通事故リスクを抑え込める訳ではない。また、地方で深刻化する「高齢者や観光客のラストマイルの移動困難」という観点から言えば、上限年齢引き上げは、ドライバーの運転可能期間を5年引き延ばすだけであって、解決策としては、一時しのぎにしかならないだろう。

より抜本的な解決策としては、過疎地等に例外的に自家用車による送迎が認められている「自家用有償旅客運送」制度について、地域公共交通会議での協議を不要にするなど、より導入しやすくするように見直す方が先ではないだろうか。

政界では、最近またライドシェア導入の議論が復活しているが、検討が不十分なまま個人タクシーの上限年齢が引き上げられれば、「80歳手前の個人タクシーよりも、1種免許の白タクでも、若いドライバーの方が安心だ」と考える人が増えても不思議ではない。これまで、国交省がライドシェアに否定的な姿勢を示してきた主な根拠は、「ライドシェアでは運行管理者も整備管理者もいないから、安全確保に問題がある」というものだった。今回の上限年齢の引き上げは、そのハードルをクリアしたのだろうか。

また、全国で増えている住民同士のボランティア送迎では、安全にために、「75歳」をドライバーの引退の目安としているグループもある。個人タクシーのドライバーに80歳までお墨付きを与えるなら、「それではうちも80歳まで」と引退を延期するグループも現れるかもしれない。1種免許の自主返納を検討中の高齢ドライバーの意識にも、影響を与えるかもしれない。

コロナ禍からの経済活動正常化で、インバウンドが回復し、タクシーの供給不足感は全国で強まっている。だからと言って、安易に高齢ドライバーを増やす方向に舵を切るのではなく、住民が本当に求めていることに耳を傾けてほしい。

1 東京交通新聞2020年10月26日。

2 詳しくは坊美生子(2022)「高齢タクシードライバーの増加」(基礎研レポート)参照。

3 一般社団法人「全国タクシー・ハイヤー連合会」の「ハイヤー・タクシー業 高齢者の活躍に向けたガイドライン」によると、2019年時点で、傘下のタクシー会社のうち約8割が定年を定めており(うち半数の定年は「65歳」)、定年がある会社の約半数が継続雇用の上限年齢を定めていた。上限年齢は「65~69歳」が12.5%、「70~74歳」が22.2%、「75歳以上」が20.6%、「定めていない」が45%だった。

4 ドライバーには、過去に都市部で1年以上の営業経験があることも求められている。

5 一般社団法人「全国タクシー・ハイヤー連合会」の「ハイヤー・タクシー業 高齢者の活躍に向けたガイドライン」。

(2023年09月29日「研究員の眼」)

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【個人タクシー運転手の上限年齢を「80歳」に引き上げる政府方針の課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

個人タクシー運転手の上限年齢を「80歳」に引き上げる政府方針の課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!