- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 生産性向上が先か、賃上げが先か-賃上げを起点に縮小均衡から拡大路線への転換を

2023年07月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――経済成長率低下の主因は家計消費、設備投資の停滞

実質GDP成長率の長期推移を需要項目別にみると、家計消費と設備投資の伸びが大きく低下しているのが目立つ。家計消費の伸びは1970年代の5.4%(年平均、以下同じ)、1980年代が3.7%、1990年代が1.8%、2000年代が0.8%、2010年以降が0.2%と低下傾向に歯止めがかかっていない。一方、設備投資は1970年代の4.0%から1980年代に7.5%に伸びを高めた後、1990年代(0.4%)、2000年代(0.2%)と急低下したが、2010年以降は1.5%と若干持ち直している。

実質GDP成長率の長期推移を需要項目別にみると、家計消費と設備投資の伸びが大きく低下しているのが目立つ。家計消費の伸びは1970年代の5.4%(年平均、以下同じ)、1980年代が3.7%、1990年代が1.8%、2000年代が0.8%、2010年以降が0.2%と低下傾向に歯止めがかかっていない。一方、設備投資は1970年代の4.0%から1980年代に7.5%に伸びを高めた後、1990年代(0.4%)、2000年代(0.2%)と急低下したが、2010年以降は1.5%と若干持ち直している。2010年以降の実質GDP成長率に対する寄与度は、家計消費が0.0%、設備投資が0.2%と両者ともに経済成長にほとんど寄与していない(図表11)。

(上昇する家計の消費性向と低下する企業の投資性向)

家計消費、設備投資ともに経済成長率低下の主因となっている点では共通しているが、低迷の理由は大きく異なっている。

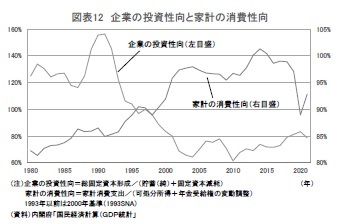

家計の消費性向5は、1980年の80%台前半から長期にわたり上昇傾向が続き、2013~2015年にかけては100%を上回った。消費性向が100%を上回っていた(貯蓄率はマイナス)ことは、可処分所得以上に消費していたことを意味する。消費性向は、2020年、2021年には新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた度重なる行動制限によって急速に落ち込んだが、これは一時的なものと考えられる。

家計消費、設備投資ともに経済成長率低下の主因となっている点では共通しているが、低迷の理由は大きく異なっている。

家計の消費性向5は、1980年の80%台前半から長期にわたり上昇傾向が続き、2013~2015年にかけては100%を上回った。消費性向が100%を上回っていた(貯蓄率はマイナス)ことは、可処分所得以上に消費していたことを意味する。消費性向は、2020年、2021年には新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた度重なる行動制限によって急速に落ち込んだが、これは一時的なものと考えられる。

一方、企業の投資性向6は、1990年代半ばまでは100%を上回っていた。このことは企業がキャッシュフローを上回る水準の設備投資を行っていたことを意味する。企業の投資性向は1990年代初頭の150%程度をピークに大きく低下し、1990年代後半に100%を割り込み、2010年には60%台前半と過去最低水準となった。その後、投資性向は若干持ち直しているものの、100%を大きく下回る水準での推移が続いている。企業は20年以上にわたって、設備投資をキャッシュフローの範囲内に抑えている(図表12)。

一方、企業の投資性向6は、1990年代半ばまでは100%を上回っていた。このことは企業がキャッシュフローを上回る水準の設備投資を行っていたことを意味する。企業の投資性向は1990年代初頭の150%程度をピークに大きく低下し、1990年代後半に100%を割り込み、2010年には60%台前半と過去最低水準となった。その後、投資性向は若干持ち直しているものの、100%を大きく下回る水準での推移が続いている。企業は20年以上にわたって、設備投資をキャッシュフローの範囲内に抑えている(図表12)。消費低迷の理由として、家計の節約志向や将来不安に伴う過剰貯蓄が挙げられることも多いが、マクロ的にみれば消費性向は長期的に上昇(貯蓄率は低下)している。消費低迷の主因は可処分所得の伸び悩みにある。これに対し、設備投資はキャッシュフローが潤沢にあるにもかかわらず投資性向の低迷によって抑制されている。設備投資低迷の主因は、期待成長率の低下などを背景として企業の設備投資意欲が慎重なものにとどまっていることにある。

5 家計の消費性向=家計消費支出÷(可処分所得+年金受給権の変動調整)

6 企業の投資性向=総固定資本形成÷(貯蓄(純)+固定資本減耗)

(可処分所得低迷の要因)

消費低迷の主因と考えられる家計の可処分所得の動向を、現行の国民経済計算(GDP統計)で遡ることができる1994年以降について確認する。

消費低迷の主因と考えられる家計の可処分所得の動向を、現行の国民経済計算(GDP統計)で遡ることができる1994年以降について確認する。

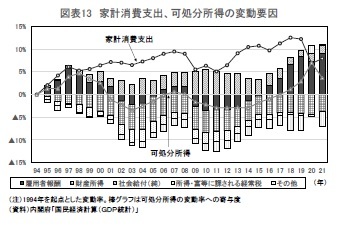

家計の可処分所得は1994年の298.1兆円から2021年は309.0兆円と10.9兆円増加したが、27年間の増加率は3.7%(年平均0.1%)にとどまっている。この間、家計消費支出の伸びはほぼ一貫して可処分所得の伸びを上回っており、可処分所得の伸び悩みを消費性向の上昇が補うという構図が続いてきた。ただし、2020年は特別定額給付金の支給などによって可処分所得が大幅に増加する一方、緊急事態宣言で家計消費支出が急速に落ち込んだことから、一時的に両者の関係は逆転した(図表13)。

家計の可処分所得は1994年の298.1兆円から2021年は309.0兆円と10.9兆円増加したが、27年間の増加率は3.7%(年平均0.1%)にとどまっている。この間、家計消費支出の伸びはほぼ一貫して可処分所得の伸びを上回っており、可処分所得の伸び悩みを消費性向の上昇が補うという構図が続いてきた。ただし、2020年は特別定額給付金の支給などによって可処分所得が大幅に増加する一方、緊急事態宣言で家計消費支出が急速に落ち込んだことから、一時的に両者の関係は逆転した(図表13)。可処分所得の内訳をみると、超低金利の長期化に伴う利子所得の大幅減少を主因として財産所得(純)が一貫して可処分所得の押し下げ要因となっている。社会給付(現物社会移転以外の社会給付-純社会負担)は増加傾向が続いていたが、マクロ経済スライドや特例水準の解消によって年金給付額が抑制される一方、年金保険料率が段階的に引き上げられていることから、2010年をピークに減少し、2016年以降はネットの社会給付(受取-支払)がマイナスとなっている。

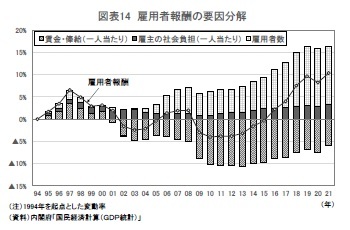

可処分所得の増加に最も大きく寄与しているのは、雇用者報酬である。雇用者報酬は景気循環に合わせて増加と減少を繰り返してきたが、アベノミクス景気が始まった2013年頃から増加傾向が明確となっている。雇用者報酬は1994年から2021年までの27年間で10.4%(年平均0.4%)増加した(図表14)。

可処分所得の増加に最も大きく寄与しているのは、雇用者報酬である。雇用者報酬は景気循環に合わせて増加と減少を繰り返してきたが、アベノミクス景気が始まった2013年頃から増加傾向が明確となっている。雇用者報酬は1994年から2021年までの27年間で10.4%(年平均0.4%)増加した(図表14)。雇用者報酬を雇用者数と一人当たり雇用者報酬に分けてみると、雇用者数は27年間で12.9%の増加、一人当たり雇用者報酬は▲2.3%の減少となっている。雇用者報酬は、賃金・俸給と雇主の社会負担に分けられる。雇主の社会負担は、年金、医療・介護保険、雇用保険、児童手当にかかわる雇主の負担金、雇主による退職一時金の支給額などが含まれ、27年間で47.2%の大幅増加となり、雇用者報酬の増加に寄与している。しかし、雇主の社会負担はGDP統計に計上されるものの、その多くは雇用者の手元に入るわけではない。

雇用者が実際に受け取る一人当たり賃金・俸給7に限れば、27年間で▲6.5%の大幅減少となっている。

7 賃金・俸給には、現金給与のほかに、現物給付、雇用者ストックオプションが含まれる。

5――まとめ

賃上げのためには生産性の向上が不可欠とされるが、日本の労働生産性の上昇率は諸外国と比べて必ずしも低いわけではない。それにもかかわらず賃金が長期にわたって低迷を続けているのは、労働生産性の上昇が主として労働投入量の削減によってもたらされており、付加価値(GDP)の拡大を伴ったものとなっていないためである。付加価値の拡大がなければ、時間当たり賃金は増えても一人当たり賃金は増えないため、「賃金上昇」→「消費の拡大」→「企業収益の改善」→「賃金の上昇」という前向きの循環が生まれない。

実質GDP成長率の低迷が長期化しているのは、家計消費、設備投資がほとんど伸びなくなっているためである。設備投資停滞の主因が投資性向の低下であるのに対し、家計消費停滞の主因は消費の原資となる可処分所得が伸びていないことにある。

家計消費の本格回復のためには、可処分所得の増加が不可欠である。家計の所得を増やすためのルートは雇用者報酬(雇用、賃金)のほかに、財産所得(利子、配当)の増加、所得税減税、社会給付の増加、社会負担の軽減など複数ある。

このうち、黒田日銀総裁のもとで続けられてきた異次元緩和は今後修正される可能性はあるものの、短期間のうちに金利が大幅に上昇する可能性は低いことから、利子所得のルートを通じた家計所得の改善は当面期待できない。企業が配当の支払いを増やすことも企業から家計への所得移転を進める有効な手段だ。ただし、日本の家計は株式の保有比率が低いため、企業が配当の支払いを増やしてもそれを受け取るのも企業となり、企業部門内に資金が滞留してしまう面がある。

また、国の厳しい財政状況を踏まえれば、所得減税、社会保険料の負担軽減、マクロ経済スライドの停止による年金増額などは困難と考えられる。

現時点で最も実現可能性が高く効果も大きいのは、賃上げの本格化による雇用者報酬の拡大である。ニッセイ基礎研究所では、2023年の春闘賃上げ率は前年から0.70ポイント改善の2.90%と、1997年以来26年ぶりの高水準になると予想している。ただし、定期昇給を除いたベースアップでみれば1%強で、引き続き消費者物価上昇率8を下回ることが見込まれる。中長期的にはベースアップが物価上昇率を上回ることを目指すべきであり、2023年の賃上げは本来あるべき姿の実現に向けた第一歩と位置づけることができる。物価安定の目標が2%であることを前提とすれば、賃上げ率はベースアップで2%超、定期昇給込みで4%程度となることがひとつの目安となるだろう。

資源高や円安に伴う輸入物価の急上昇を起点とした現在のコストプッシュ型のインフレは、企業収益の圧迫、家計の実質購買力の低下につながるため、決して望ましいものとは言えない。しかし、企業の値上げに対する抵抗感を和らげるとともに、賃上げの重要性を再認識させるきっかけとなったことも事実である。賃上げによって消費が拡大すれば、企業の売上や収益が増加し、さらなる賃上げにつながる、という好循環が生まれる可能性が高まる。今回の予期せぬ物価上昇を、これまでの縮小均衡を脱却し、拡大路線へ転換する絶好の機会と捉えたい。

8 ニッセイ基礎研究所の消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)の見通しは2022年度が3.0%、2023年度が2.3%と予想している。

実質GDP成長率の低迷が長期化しているのは、家計消費、設備投資がほとんど伸びなくなっているためである。設備投資停滞の主因が投資性向の低下であるのに対し、家計消費停滞の主因は消費の原資となる可処分所得が伸びていないことにある。

家計消費の本格回復のためには、可処分所得の増加が不可欠である。家計の所得を増やすためのルートは雇用者報酬(雇用、賃金)のほかに、財産所得(利子、配当)の増加、所得税減税、社会給付の増加、社会負担の軽減など複数ある。

このうち、黒田日銀総裁のもとで続けられてきた異次元緩和は今後修正される可能性はあるものの、短期間のうちに金利が大幅に上昇する可能性は低いことから、利子所得のルートを通じた家計所得の改善は当面期待できない。企業が配当の支払いを増やすことも企業から家計への所得移転を進める有効な手段だ。ただし、日本の家計は株式の保有比率が低いため、企業が配当の支払いを増やしてもそれを受け取るのも企業となり、企業部門内に資金が滞留してしまう面がある。

また、国の厳しい財政状況を踏まえれば、所得減税、社会保険料の負担軽減、マクロ経済スライドの停止による年金増額などは困難と考えられる。

現時点で最も実現可能性が高く効果も大きいのは、賃上げの本格化による雇用者報酬の拡大である。ニッセイ基礎研究所では、2023年の春闘賃上げ率は前年から0.70ポイント改善の2.90%と、1997年以来26年ぶりの高水準になると予想している。ただし、定期昇給を除いたベースアップでみれば1%強で、引き続き消費者物価上昇率8を下回ることが見込まれる。中長期的にはベースアップが物価上昇率を上回ることを目指すべきであり、2023年の賃上げは本来あるべき姿の実現に向けた第一歩と位置づけることができる。物価安定の目標が2%であることを前提とすれば、賃上げ率はベースアップで2%超、定期昇給込みで4%程度となることがひとつの目安となるだろう。

資源高や円安に伴う輸入物価の急上昇を起点とした現在のコストプッシュ型のインフレは、企業収益の圧迫、家計の実質購買力の低下につながるため、決して望ましいものとは言えない。しかし、企業の値上げに対する抵抗感を和らげるとともに、賃上げの重要性を再認識させるきっかけとなったことも事実である。賃上げによって消費が拡大すれば、企業の売上や収益が増加し、さらなる賃上げにつながる、という好循環が生まれる可能性が高まる。今回の予期せぬ物価上昇を、これまでの縮小均衡を脱却し、拡大路線へ転換する絶好の機会と捉えたい。

8 ニッセイ基礎研究所の消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)の見通しは2022年度が3.0%、2023年度が2.3%と予想している。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年07月14日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/08 | 2025・2026年度経済見通し-25年4-6月期GDP2次速報後改定 | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/01 | 法人企業統計25年4-6月期-トランプ関税の影響で製造業は減益も、非製造業が堅調を維持 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/08/29 | 鉱工業生産25年7月-自動車中心に下振れリスクが高く、7-9月期は減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/08/29 | 雇用関連統計25年7月-失業率はコロナ禍前の水準まで低下したが、有効求人倍率は低迷が続く | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定 -

2025年09月12日

欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く -

2025年09月12日

「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) -

2025年09月12日

グローバル株式市場動向(2025年8月)-米国の利下げ期待から堅調な推移

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【生産性向上が先か、賃上げが先か-賃上げを起点に縮小均衡から拡大路線への転換を】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

生産性向上が先か、賃上げが先か-賃上げを起点に縮小均衡から拡大路線への転換をのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!