- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 生産性向上が先か、賃上げが先か-賃上げを起点に縮小均衡から拡大路線への転換を

2023年07月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――低迷が続く日本の賃金

消費者物価が約40年ぶりの高い伸びとなったことをきっかけとして、賃上げを巡る環境が大きく変わっている。岸田首相は、2023年春闘でインフレ率を上回る賃上げの実現を経済界に要請し、連合も賃上げ要求を前年までの4%程度から5%程度に引き上げた。大幅な賃上げを表明する企業も相次いでおり、ここにきて賃上げの機運は大きく高まっている。

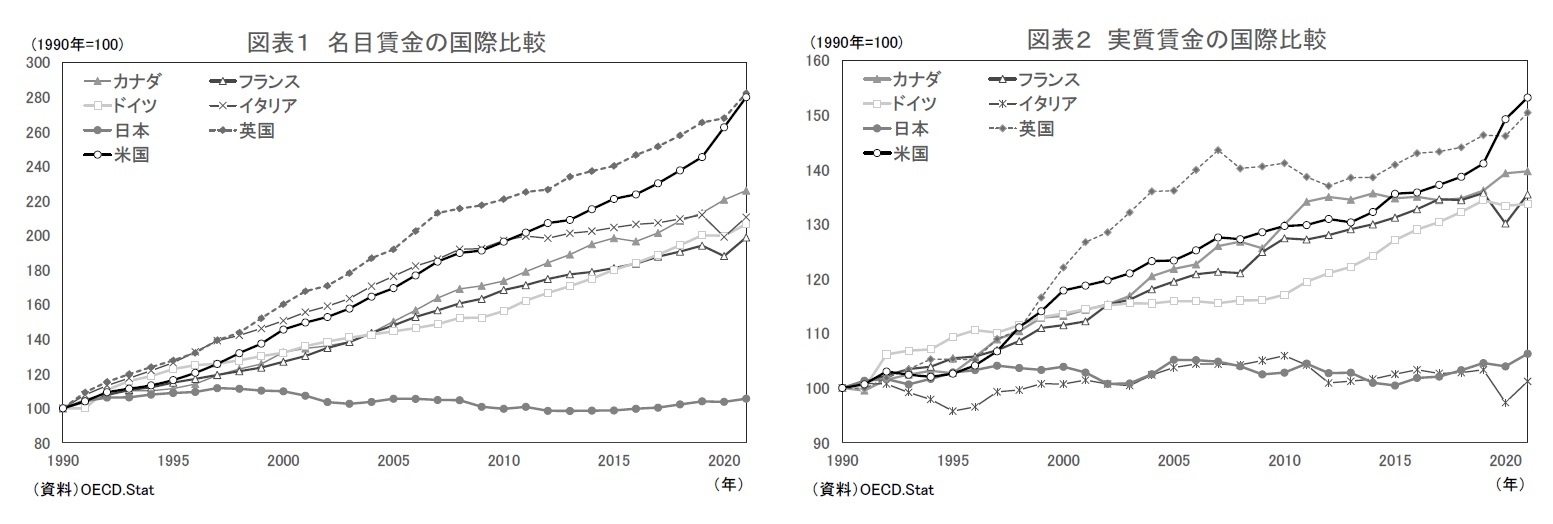

しかし、日本は長期にわたり賃金の低迷が続いてきた。G7各国について、1990年を起点とした2021年1の賃金水準を比較すると、日本以外の国は2倍から3倍近い以上の水準となっているのに対し、日本は1990年比で5.5%とほとんど伸びていない(図表1)。日本はデフレが長期化したことも名目賃金伸び悩みの一因となっている。物価上昇率で割り引いた実質賃金は6.3%とイタリアの伸び(1.2%)を上回るなど、各国との差は縮小するが、それでも日本が主要各国と比べて賃金が低迷していることに変わりはない(図表2)。

しかし、日本は長期にわたり賃金の低迷が続いてきた。G7各国について、1990年を起点とした2021年1の賃金水準を比較すると、日本以外の国は2倍から3倍近い以上の水準となっているのに対し、日本は1990年比で5.5%とほとんど伸びていない(図表1)。日本はデフレが長期化したことも名目賃金伸び悩みの一因となっている。物価上昇率で割り引いた実質賃金は6.3%とイタリアの伸び(1.2%)を上回るなど、各国との差は縮小するが、それでも日本が主要各国と比べて賃金が低迷していることに変わりはない(図表2)。

1 データの制約上、本稿では直近を2021年としている。

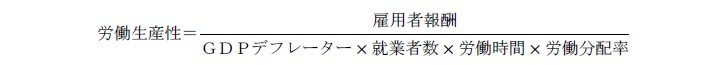

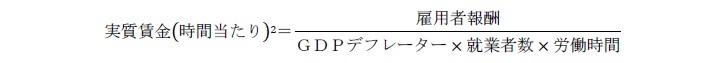

2 厳密には、=

となる 。

となる 。

2――生産性向上の中身が問題

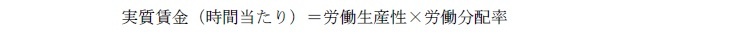

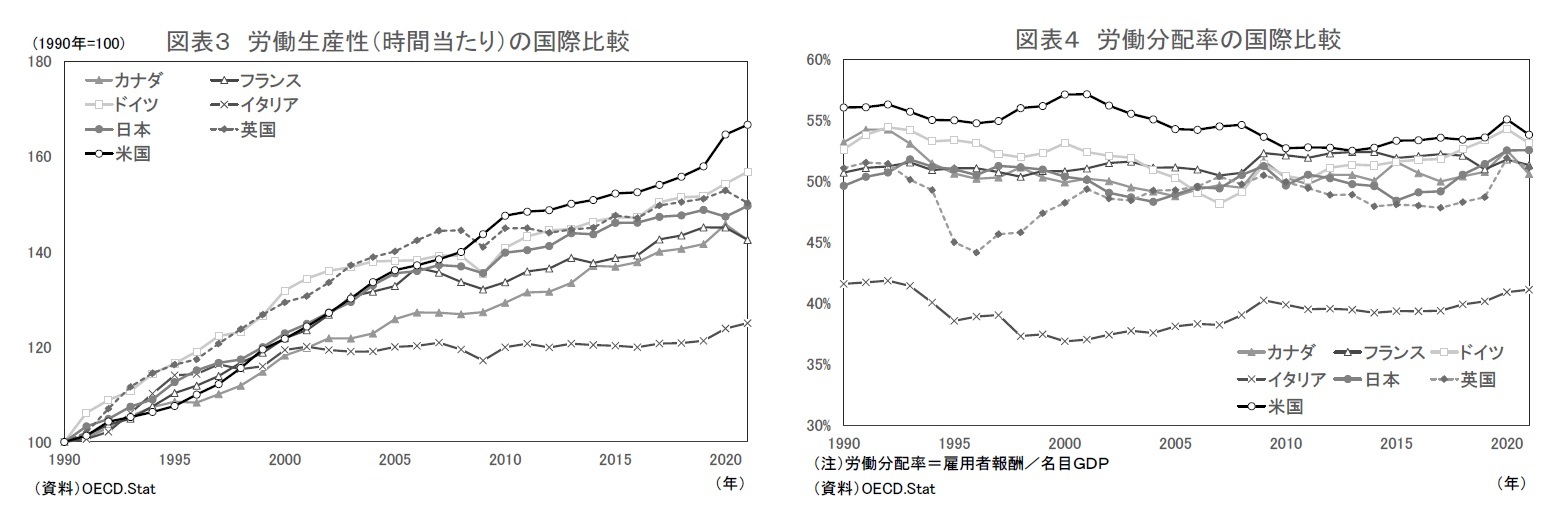

労働生産性上昇率が諸外国と比較して必ずしも劣っているわけではないにもかかわらず、日本の賃金が長期にわたって低迷している原因は、労働生産性向上の中身にある。

労働生産性は高めるためには、その式から明らかなように、分子の付加価値を増やす、分母の労働投入量を減らすという二つの方法がある。

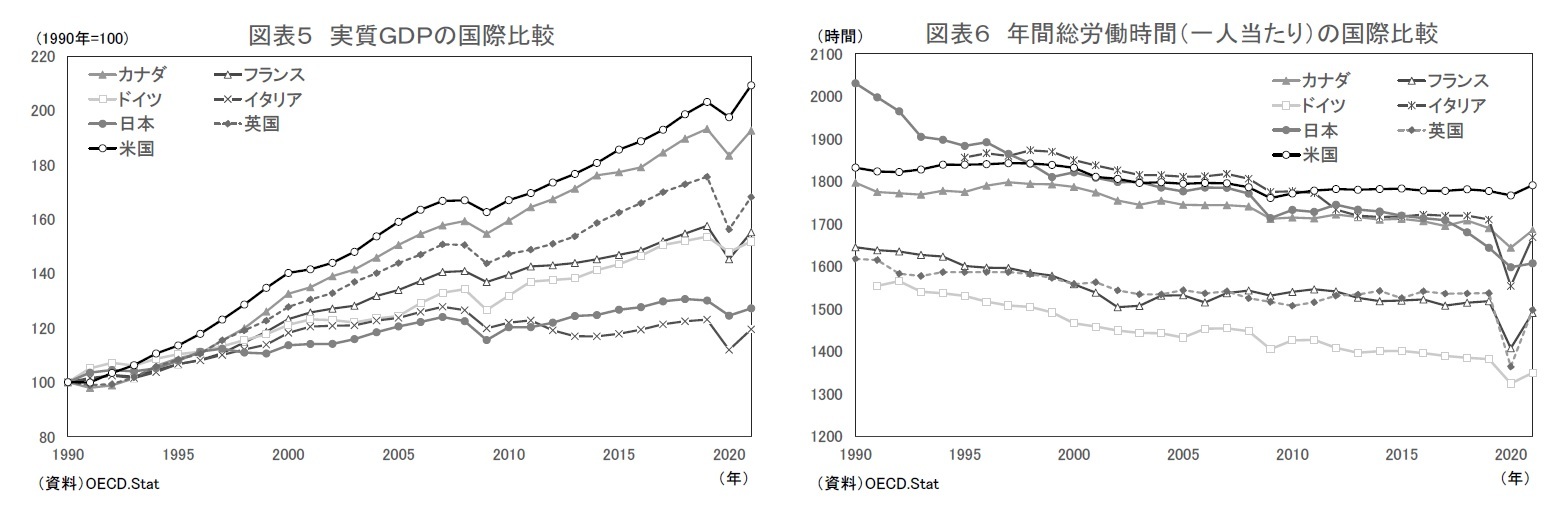

ここで、労働生産性の内訳をみると、日本は経済の長期停滞を反映し、国全体の付加価値を表す実質GDPは1990年を起点とした2021年までの約30年間で27.2%の増加にとどまっており、G7では、イタリア(19.4%)に次ぐ低い伸びとなっている。一番伸びが高いのは、米国の109.2%、それに続くのがカナダの92.6%、英国の68.1%、フランスの55.2%、ドイツの51.8%である(図表5)。

実質GDPの伸びが低いにもかかわらず、日本の労働生産性が向上しているのは、労働投入量、特に労働時間の減少幅が非常に大きいためである。

かつては、日本の労働時間は国際的にみて長いことで知られており、1990年には年間労働時間(一人当たり)が2,000時間を超えていた。しかし、法定労働時間の短縮、週休二日制の定着、非正規雇用比率の上昇、働き方改革などを背景に減少傾向が続き、2021年は1,607時間となり、米国、カナダ、イタリアの水準を下回っている。約30年間の労働時間の削減幅は▲20.9%とG7の中では最も大きい(図表6)。

労働生産性は高めるためには、その式から明らかなように、分子の付加価値を増やす、分母の労働投入量を減らすという二つの方法がある。

ここで、労働生産性の内訳をみると、日本は経済の長期停滞を反映し、国全体の付加価値を表す実質GDPは1990年を起点とした2021年までの約30年間で27.2%の増加にとどまっており、G7では、イタリア(19.4%)に次ぐ低い伸びとなっている。一番伸びが高いのは、米国の109.2%、それに続くのがカナダの92.6%、英国の68.1%、フランスの55.2%、ドイツの51.8%である(図表5)。

実質GDPの伸びが低いにもかかわらず、日本の労働生産性が向上しているのは、労働投入量、特に労働時間の減少幅が非常に大きいためである。

かつては、日本の労働時間は国際的にみて長いことで知られており、1990年には年間労働時間(一人当たり)が2,000時間を超えていた。しかし、法定労働時間の短縮、週休二日制の定着、非正規雇用比率の上昇、働き方改革などを背景に減少傾向が続き、2021年は1,607時間となり、米国、カナダ、イタリアの水準を下回っている。約30年間の労働時間の削減幅は▲20.9%とG7の中では最も大きい(図表6)。

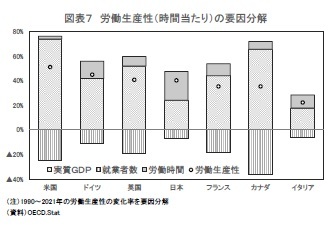

1990年から2021年にかけての労働生産性の変化率を実質GDP、就業者数、労働時間の変化率で寄与度分解3すると、日本は実質GDPの増加によるプラス寄与は小さいが、就業者の増加によるマイナス寄与が小さく、労働時間の減少によるプラス寄与が非常に大きくなっている(図表7)。すなわち、日本の労働生産性の向上は、付加価値である実質GDPを増やすことではなく、労働投入量の削減、特に労働時間の削減によってもたらされている。

1990年から2021年にかけての労働生産性の変化率を実質GDP、就業者数、労働時間の変化率で寄与度分解3すると、日本は実質GDPの増加によるプラス寄与は小さいが、就業者の増加によるマイナス寄与が小さく、労働時間の減少によるプラス寄与が非常に大きくなっている(図表7)。すなわち、日本の労働生産性の向上は、付加価値である実質GDPを増やすことではなく、労働投入量の削減、特に労働時間の削減によってもたらされている。労働生産性の上昇率が同じだとしても、付加価値の拡大によってもたらされた場合と、労働投入量の削減によってもたらされたものである場合では、その意味合いが異なる。

定義式上、労働分配率が変わらなければ、実質賃金の上昇率は労働生産性の上昇率と等しくなる。しかし、この場合の実質賃金はあくまでも時間当たり賃金である。実質GDPが変わらずに労働時間の削減だけで労働生産性が向上した場合、時間当たり実質賃金は増加するが、一人当たり実質賃金は増加しない。日本が労働生産性が一定程度伸びているにもかかわらず、実質賃金が伸びていない原因はここにある。

労働生産性が向上したとしても、一人当たりの実質賃金が伸びなければ、消費を増やすことはできず、経済成長率も高まらない。生産性の向上が重要であることは言うまでもないが、日本経済の長期停滞の一因は、生産性の向上はある程度実現したものの、付加価値(実質GDP)を増やすことが出来なかったことにあるのではないか。

3 労働生産性の式の両辺を自然対数に変換してその差分をとることによって、労働生産性の変化率を寄与度分解している。

3――人口減少が低成長の主因ではない

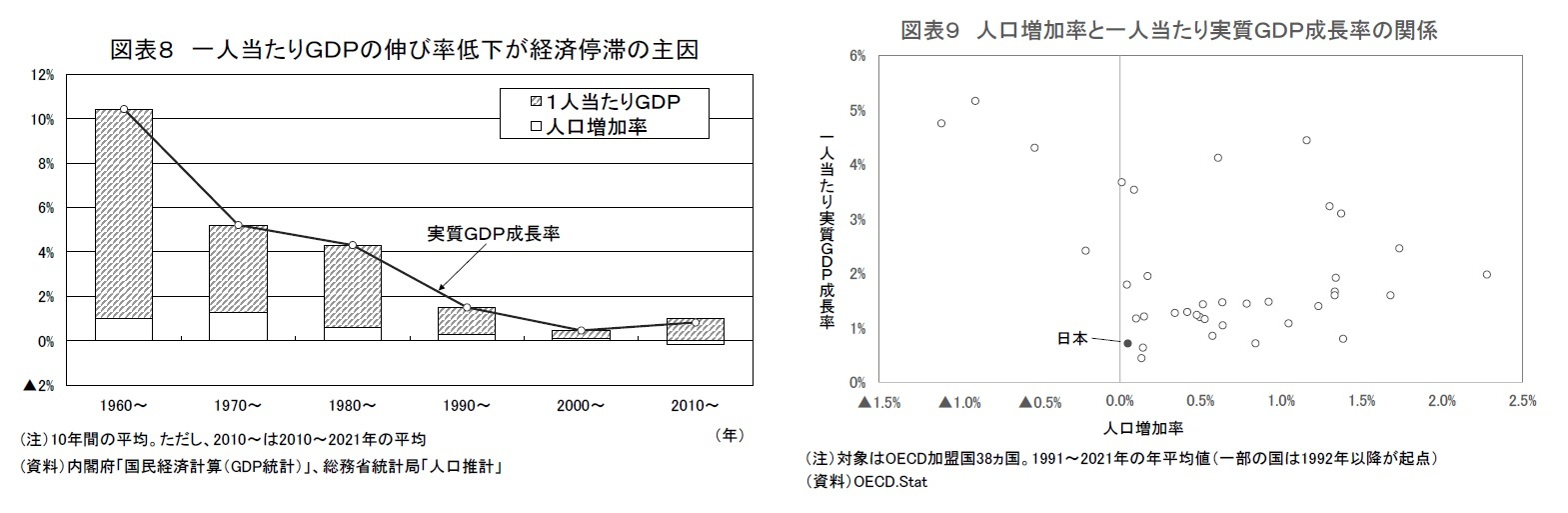

日本の実質GDP成長率は長期にわたり低迷が続いている。日本は人口がすでに減少局面に入っており、このことが経済の停滞をもたらしているとの見方は根強い。しかし、日本の経済成長率の低下に大きく寄与しているのは、人口増加率の低下よりも一人当たりGDPの伸び率低下である。

実質GDP成長率(年平均)を人口増加率と一人当たりGDPの伸び率に分けてみると、人口増加率は1970年代までの1%台から1980年代が0.6%、1990年代が0.3%、2000年代が0.1%と徐々に低下した後、2010年以降は▲0.2%(人口のピークは2008年)と減少に転じたが、変化のペースは緩やかである。これに対し、一人当たりGDPの伸びは1960年代の9.4%、1970年代の4.0%、1980年代の3.7%から1990年代に1.2%と大きく低下した後、2000年以降はゼロ%台となっている(図表8)。

人口増加が一国の経済成長にプラスに寄与することは確かだが、人口増加率は一人当たりGDPの伸び率と連動しない。実際、OECD加盟国(38ヵ国)における約30年間の人口増加率と一人当たりGDP成長率の関係を見ると、両者に明確な相関関係はない(図表9)。

実質GDP成長率(年平均)を人口増加率と一人当たりGDPの伸び率に分けてみると、人口増加率は1970年代までの1%台から1980年代が0.6%、1990年代が0.3%、2000年代が0.1%と徐々に低下した後、2010年以降は▲0.2%(人口のピークは2008年)と減少に転じたが、変化のペースは緩やかである。これに対し、一人当たりGDPの伸びは1960年代の9.4%、1970年代の4.0%、1980年代の3.7%から1990年代に1.2%と大きく低下した後、2000年以降はゼロ%台となっている(図表8)。

人口増加が一国の経済成長にプラスに寄与することは確かだが、人口増加率は一人当たりGDPの伸び率と連動しない。実際、OECD加盟国(38ヵ国)における約30年間の人口増加率と一人当たりGDP成長率の関係を見ると、両者に明確な相関関係はない(図表9)。

日本の低成長は人口減少とは直接関係のない一人当たりGDP成長率の低下によってもたらされている部分が大きい。現時点では、人口の減少ペースは緩やかなものにとどまっている4ため、一人当たりGDPの伸びを高めることによって国全体の成長率を高めることは可能と考えられる。

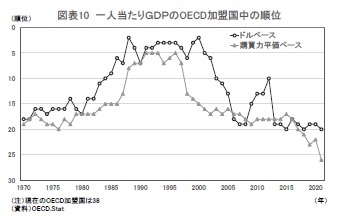

かつては、日本はもう十分に豊かになったので、これ以上成長する必要がないという意見も少なくなかった。しかし、それはあくまでも過去の話である。経済の停滞が長期化したことで日本は国際的にみて豊かとはいえなくなっている。国全体のGDPの規模は米国、中国に次ぐ世界第3位を保っているものの、2021年の一人当たりGDPは、OECD加盟国の中で中位から下位(ドルベースでは20位、購買力平価ベースでは26位)に位置している(図表10)。裏を返せば、日本はまだ豊かになる余地があると言えるだろう。

かつては、日本はもう十分に豊かになったので、これ以上成長する必要がないという意見も少なくなかった。しかし、それはあくまでも過去の話である。経済の停滞が長期化したことで日本は国際的にみて豊かとはいえなくなっている。国全体のGDPの規模は米国、中国に次ぐ世界第3位を保っているものの、2021年の一人当たりGDPは、OECD加盟国の中で中位から下位(ドルベースでは20位、購買力平価ベースでは26位)に位置している(図表10)。裏を返せば、日本はまだ豊かになる余地があると言えるだろう。

4 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、2021年の人口減少率は前年比▲0.5%と2020年の同▲0.2%から大きく拡大している。

(2023年07月14日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【生産性向上が先か、賃上げが先か-賃上げを起点に縮小均衡から拡大路線への転換を】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

生産性向上が先か、賃上げが先か-賃上げを起点に縮小均衡から拡大路線への転換をのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!