- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 資産運用 >

- つみたてNISAの現状と示唆される新NISAへの課題

コラム

2023年07月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

口座数増加は鈍化

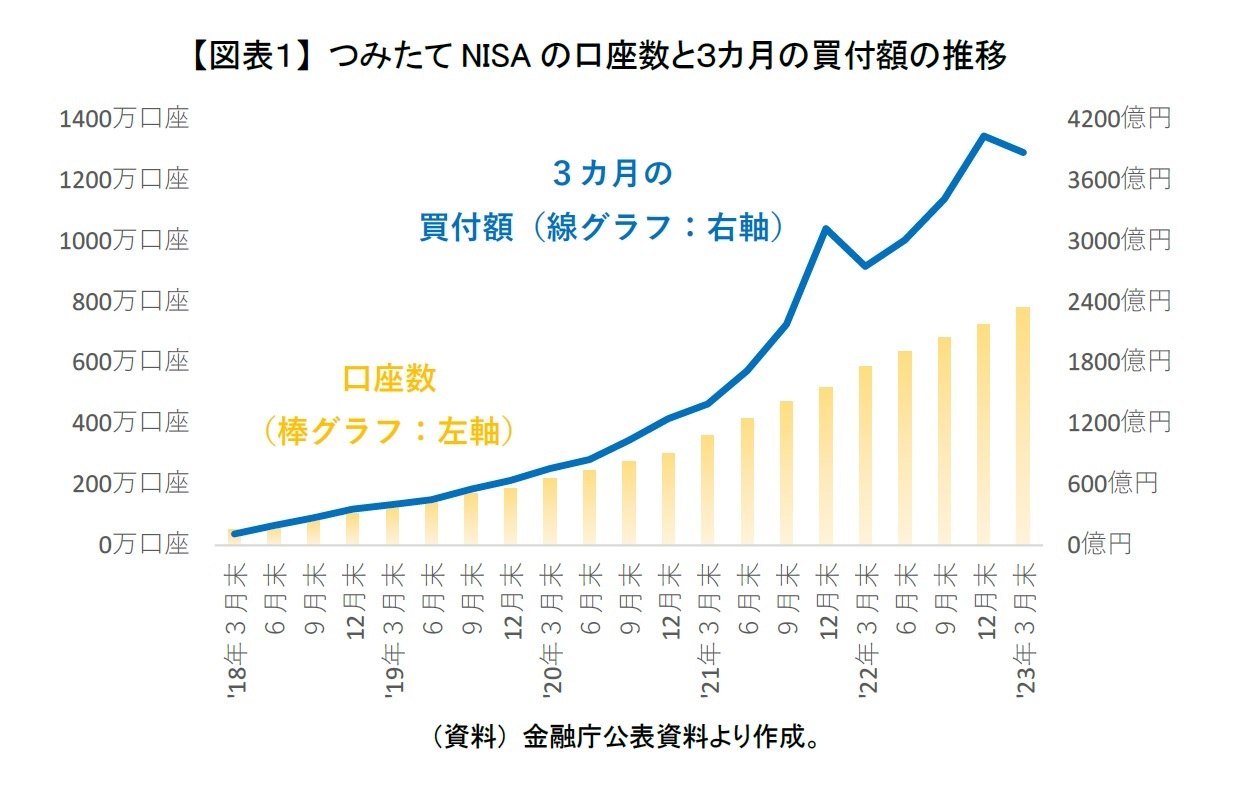

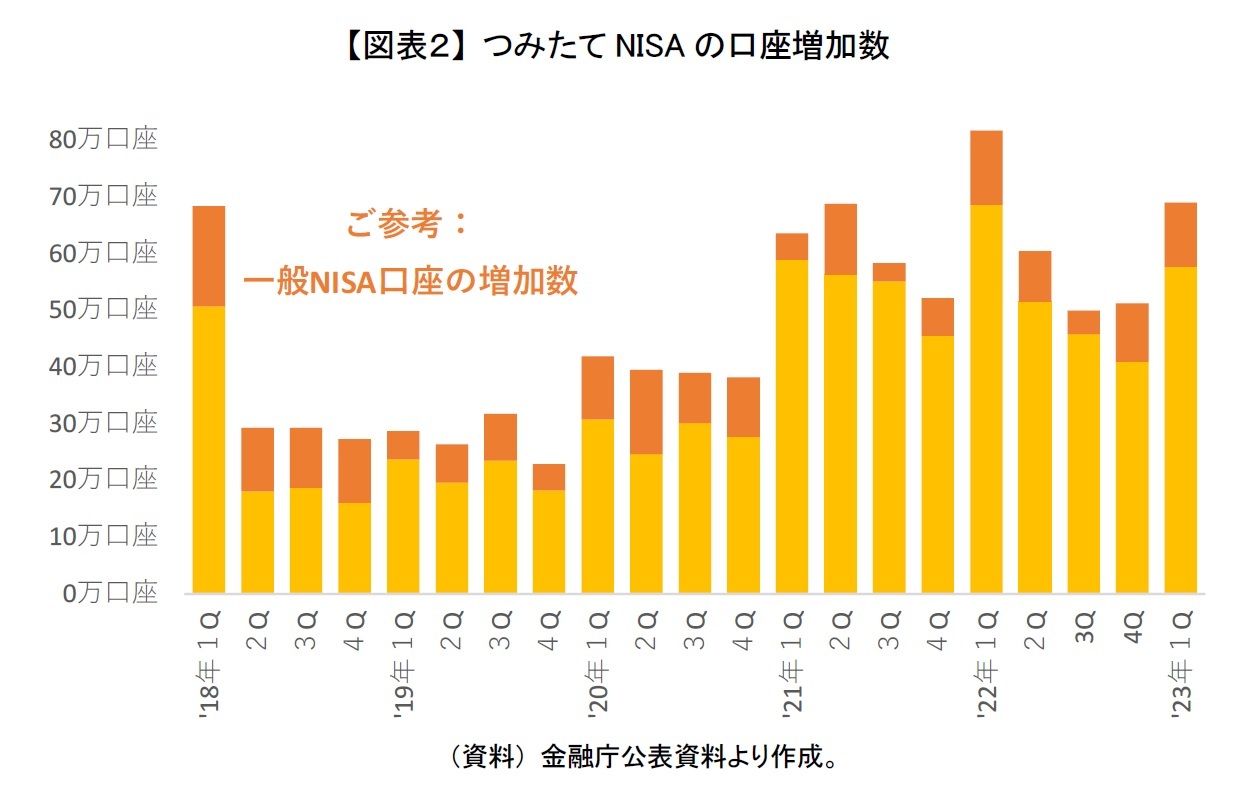

つみたてNISA(少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度)は2023年3月末時点で783万口座(棒グラフ)となり、開設される口座数は着実に増えていることがうかがえる【図表1】。しかし、口座の増加数は2022年第2四半期以降だと前年同期を下回り続けており、一時期の勢いはみられなくなっている【図表2】。一般NISA(橙棒)を含めたNISA全体でみても、2022年第2四半期以降だと前年同期を下回っている。単純に来年から始まる新NISAを前に様子見している人が多いだけかもしれないが、現行NISAの口座開設はやや一巡してきているように見受けられる。

このままいくと2023年の口座の増加数は2022年の つみたて207万口座、一般37万口座、合計244万口座を下回る見込みである。仮に毎年250万口座増えたとしても、5年で1,250万口座の増加で2022年末の1,800万口座と合わせても3,050万口座にしかならない。やはり資産所得倍増プランで掲げられた3,400万口座を達成するためには、今まで以上にNISAの利用が広がることが求められる。

このままいくと2023年の口座の増加数は2022年の つみたて207万口座、一般37万口座、合計244万口座を下回る見込みである。仮に毎年250万口座増えたとしても、5年で1,250万口座の増加で2022年末の1,800万口座と合わせても3,050万口座にしかならない。やはり資産所得倍増プランで掲げられた3,400万口座を達成するためには、今まで以上にNISAの利用が広がることが求められる。

さらに未使用口座の割合は高止まり

その一方で、つみたてNISAからの買付額は口座数以上に伸びており、2023年3月末時点で制度開始からの累計の買付額は3兆2,396億円と、制度開始から5年目にしてついに3兆円を超えた。

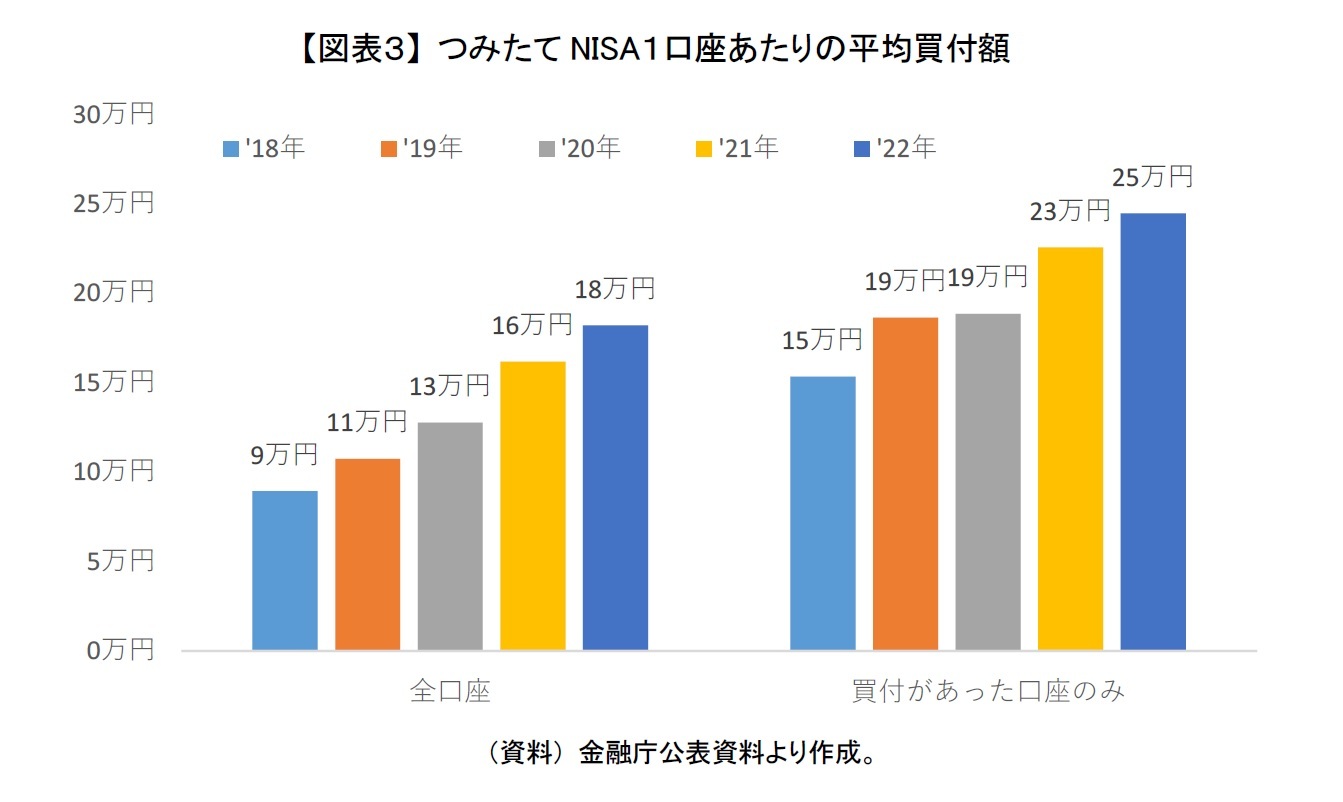

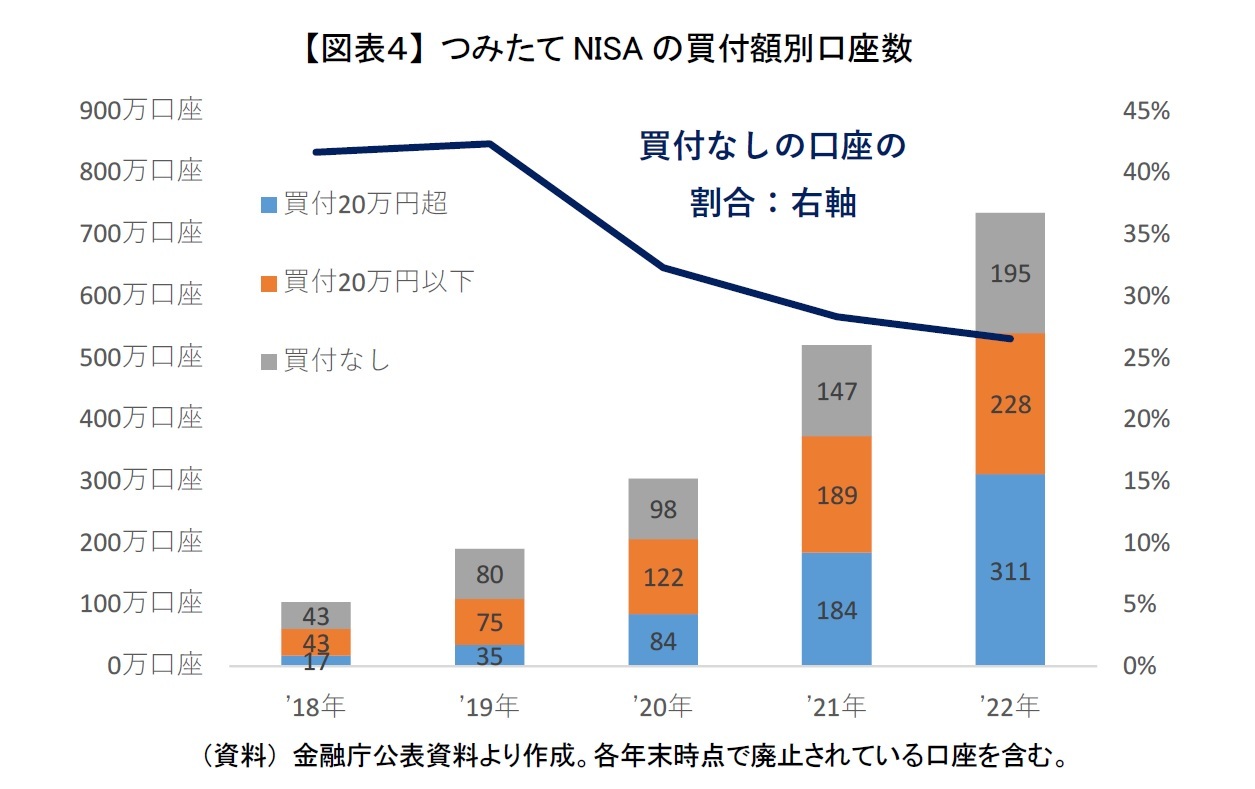

買付額の伸びが顕著なのは、つみたてNISAの実際の利用度合い、1口座あたりの買付が増加基調であるためである。2022年の1口座あたりの平均買付額は18万円と2021年の16万円から2万円増加した。買付がなかった口座を除外しても23万円から25万円に2万円増加していた【図表3】。ついに実際に利用している人の平均買付額が24万円、つまり毎月2万円の大台を超えた。買付額別の口座数をみても、年間20万円超の買付があった口座数(青棒)が2022年は311万口座と2021年の184万口座から127万口座と、買付額別に最も増加した【図表4】。

買付額の伸びが顕著なのは、つみたてNISAの実際の利用度合い、1口座あたりの買付が増加基調であるためである。2022年の1口座あたりの平均買付額は18万円と2021年の16万円から2万円増加した。買付がなかった口座を除外しても23万円から25万円に2万円増加していた【図表3】。ついに実際に利用している人の平均買付額が24万円、つまり毎月2万円の大台を超えた。買付額別の口座数をみても、年間20万円超の買付があった口座数(青棒)が2022年は311万口座と2021年の184万口座から127万口座と、買付額別に最も増加した【図表4】。

ただ、年間20万円超の買付があった口座ほどではないが、買付が一度もなかった、つまり未使用の口座(灰棒)も増えており、2022年は195万口座もあった。全口座に対する割合は低下基調で2022年が27%と制度開始来で最低となったが、2021年が28%であったことを踏まえるとほぼ横ばいであった。2020年以降は状況があまり改善しておらず、新NISAでも口座開設したものの実際に買付を行うまでに至らない人に、いかにして始めてもらうかが課題となるだろう。

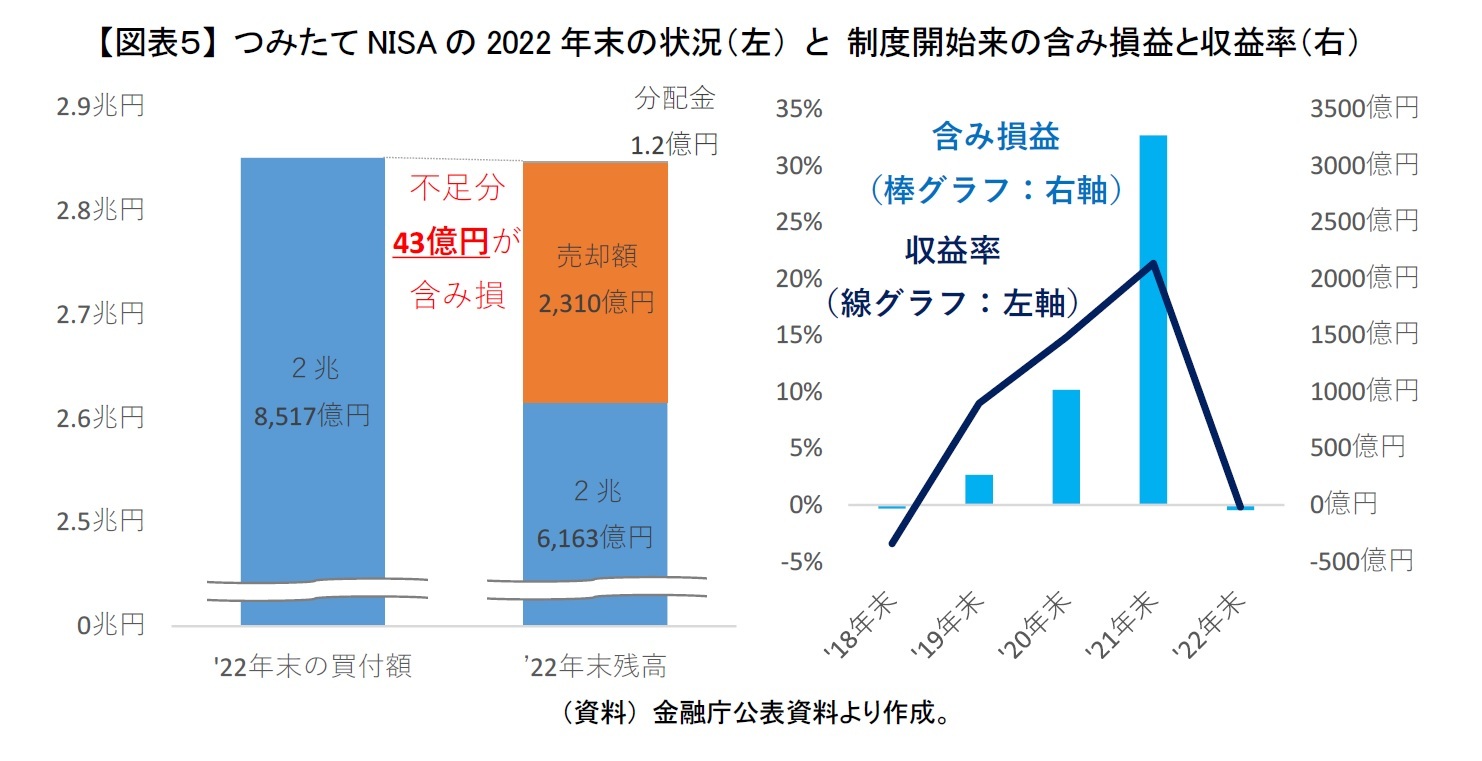

始めたばかりの方は厳しい運用状況

制度開始来から2022年末までの買付額2兆8,517億円のうち、半分弱の1兆3,223億円は2022年中の買付であるため、どうしても足元の市場環境に影響されやすくなってしまっている面が確かにあるある。すべての利用者が含み損を抱えているわけでは決してないと思われるが、2021年や2022年など始めて間もない人の中には2022年末時点で含み損を抱えている人もいると推察される。

長期投資を続けていると2022年、もしくはそれ以上に厳しい市場環境に直面することがあり、長期投資を続けるにはそのような厳しい状況を乗り越える必要がある。新NISAでは、始めてもらうかだけでなく、始めた後も、特に厳しい市場環境の時にいかにフォローアップするかもカギになるだろう。

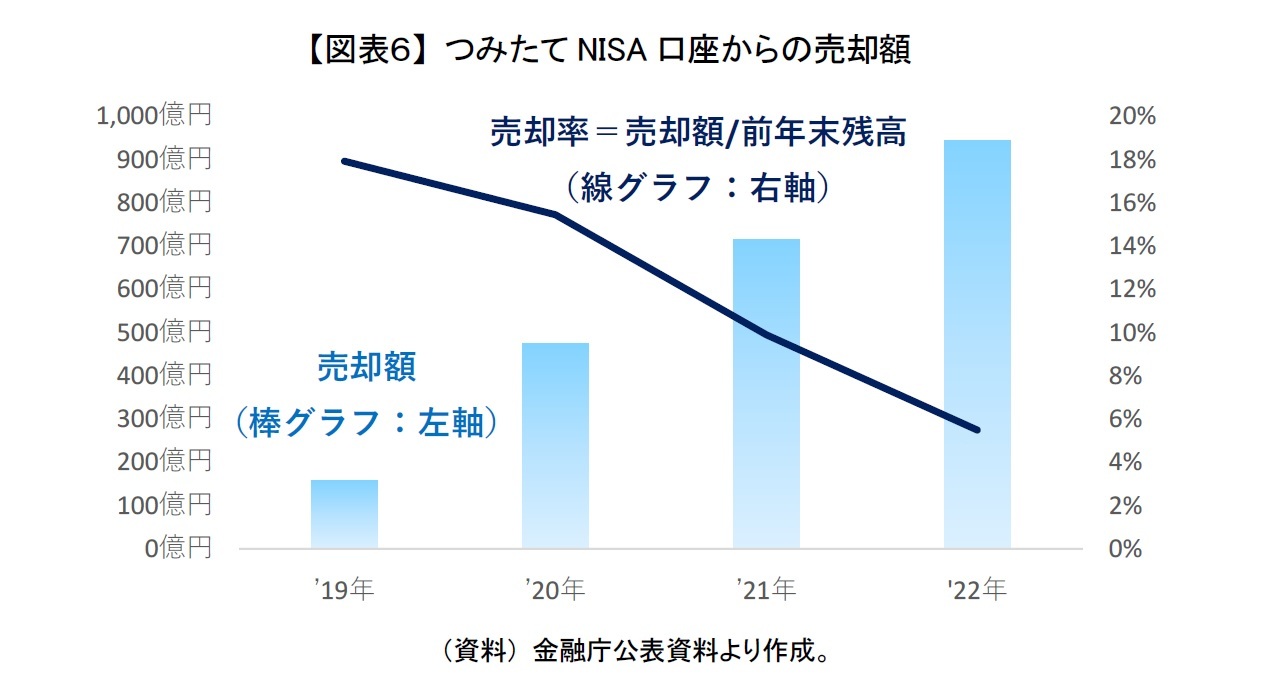

幸いなことに2022年に売却はあまり出ておらず、積立投資を止めてしまう人は少なかったようだ。つみたてNISA口座からの売却額(棒グラフ)は年々、増加しており2022年は945億売却されたが、これはあくまでも買付額や残高が急激に増加しているためである【図表6】。実際に各年の売却額を前年末残高で割った売却率(線グラフ)をみると、年々、低下しており、2022年は5%であった。制度開示時と比べて、かなり長期投資が浸透し、また実行する人が増えていることがうかがえる。

ただし、NISA制度開始以降、2019年、2020年、2021年と良い市場環境が長かったこともあり、今後、厳しい市場環境が続いた場合には不安に耐えきれず売却してしまう人が増える可能性もある。こうした不安になった利用者に対して、NISAを運営している金融機関などが、適宜適切なフォローアップして、安易に損切売却などせず、積立投資を継続してもらうかも新NISAでは重要になる。

長期投資を続けていると2022年、もしくはそれ以上に厳しい市場環境に直面することがあり、長期投資を続けるにはそのような厳しい状況を乗り越える必要がある。新NISAでは、始めてもらうかだけでなく、始めた後も、特に厳しい市場環境の時にいかにフォローアップするかもカギになるだろう。

幸いなことに2022年に売却はあまり出ておらず、積立投資を止めてしまう人は少なかったようだ。つみたてNISA口座からの売却額(棒グラフ)は年々、増加しており2022年は945億売却されたが、これはあくまでも買付額や残高が急激に増加しているためである【図表6】。実際に各年の売却額を前年末残高で割った売却率(線グラフ)をみると、年々、低下しており、2022年は5%であった。制度開示時と比べて、かなり長期投資が浸透し、また実行する人が増えていることがうかがえる。

ただし、NISA制度開始以降、2019年、2020年、2021年と良い市場環境が長かったこともあり、今後、厳しい市場環境が続いた場合には不安に耐えきれず売却してしまう人が増える可能性もある。こうした不安になった利用者に対して、NISAを運営している金融機関などが、適宜適切なフォローアップして、安易に損切売却などせず、積立投資を継続してもらうかも新NISAでは重要になる。

最後に

足元のつみたてNISAの利用状況をみると、一人あたりの買付が増え、また売却も減っているなど利用している人は制度をより長期的かつ有効に活用しようとする様子がみられた。その一方で口座数増加の鈍化や減らない未稼働口座など課題も残っていた。これらの現状を踏まえると、新NISAでは制度を利用する人と利用しない人、もしくは利用できない人とで、老後資金等の資産形成面における格差が今まで以上に広がることが懸念される。

(ご注意)当資料のデータは信頼ある情報源から入手、加工したものですが、その正確性と完全性を保証するものではありません。当資料の内容について、将来見解を変更することもあります。当資料は情報提供が目的であり、投資信託の勧誘するものではありません。

(2023年07月05日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1785

経歴

- 【職歴】

2008年 大和総研入社

2009年 大和証券キャピタル・マーケッツ(現大和証券)

2012年 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

2014年 ニッセイ基礎研究所 金融研究部

2022年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」 客員研究員(2020・2021年度)

前山 裕亮のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/08 | 国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/10/07 | 株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ | 前山 裕亮 | 基礎研レポート |

| 2025/09/05 | 外国株式の長期保有が増加?~2025年8月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 高値警戒感から米国株離れか~2025年7月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【つみたてNISAの現状と示唆される新NISAへの課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

つみたてNISAの現状と示唆される新NISAへの課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!