- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 出産育児一時金の制度改正で何が変わるのか?-50万円に引き上げ、一層の制度改正論議も

出産育児一時金の制度改正で何が変わるのか?-50万円に引き上げ、一層の制度改正論議も

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

今回の法改正では、出産する女性に支払われる「出産育児一時金」を2023年4月以降、原則42万円から50万円に引き上げる内容が盛り込まれており、本稿では論点や経緯などを考察する。具体的には、出産育児一時金制度の概要に加えて、少子化対策の一環として政治主導で始まった引き上げ論議の経緯、便乗値上げを懸念する意見が国会審議で示された点などを取り上げる。さらに、一層の制度改正論議として、出産費用の保険適用の是非が焦点になっている点など、今後の論点も展望する。

なお、安心して出産できる環境の整備には金銭面での支援に加えて、産前の情報提供や産後ケアなどの充実が欠かせないが、今回は出産育児一時金の制度改正を巡る動向を中心に考察する。

2――出産育児一時金の概要

出産手当一時金の現行制度がスタートしたのは1994年10月。健康保険法が戦前にスタートした時点から存在していた「分娩費」(制度改正前の最低保障額24万円)が改組され、分娩後に新生児を育てる被保険者に対して支給されていた「育児手当金」(同2,000円)と統合されて作られた。

当時は合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの推計人数)の低下が問題視され始めたタイミング1であり、国会答弁では「何としてもこの少子社会の進行に歯止めを掛けなければならない」という判断の下、育児休業期間中の年金・医療保険料の免除とか、保育施設の整備など他の施策と併せて、「子育て家庭を社会的に支援していくためのきめの細かい対策」を講じたと説明されている2。

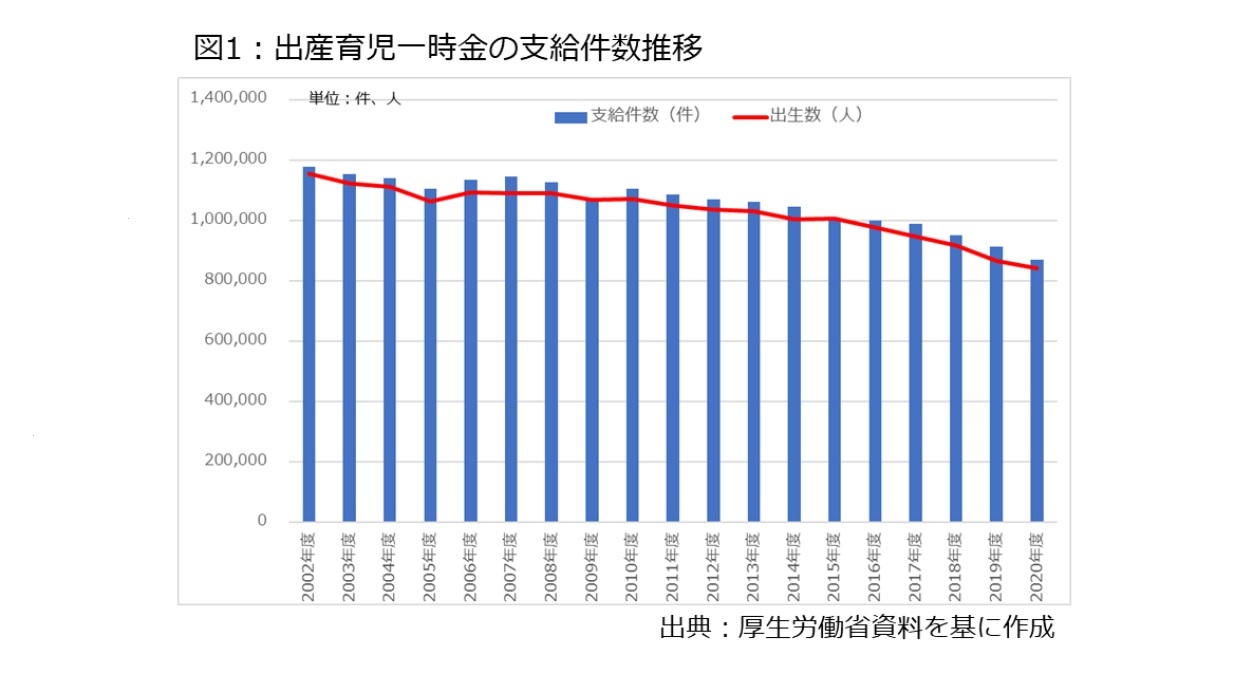

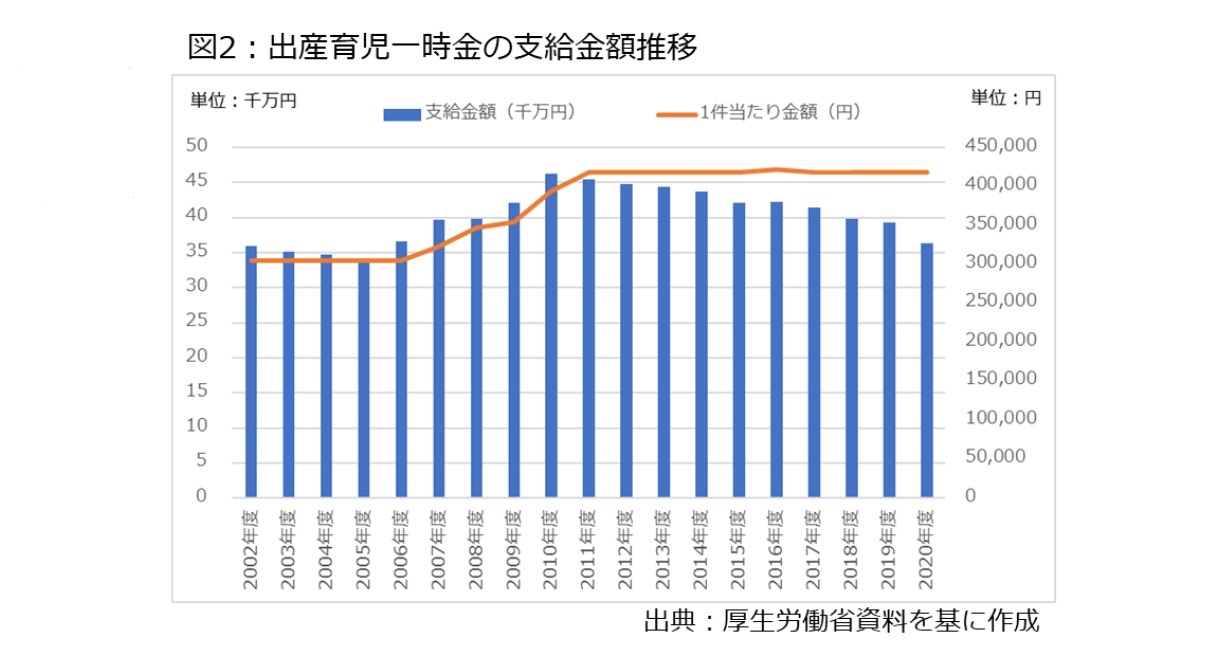

制度創設時の支給額は30万円。その後、段階的に引き上げられ、2009年10月から原則42万円となっていた3。最近の実績を見ると、図1、図2の通りに支給件数、金額ともに、出生数の減少に合わせて減少傾向にあり、2020年度ベースで、支給件数は90万件弱、支給額は約3,600億円。

これらの財源に関しては、健康保険組合などの保険者(保険制度の運営者)の保険料から支払われているが、後述する通り、75歳以上の高齢者で構成する後期高齢者医療制度は負担の対象外となっていた。

1 いわゆる「1.57ショック」が契機になった。1989年の合計特殊出生率が1.57になり、「丙午(ひのえうま)に生まれた女性は気性が激しくなる」という迷信で過去最低だった1966年の水準(1.58)を下回ったことが関係者の間で衝撃を持って受け止められた。

2 1994年3月25日、第129回国会衆院厚生委員会における大内啓伍厚相の発言。

3 ただ、分娩に関連して重度脳性麻痺となった産児に補償金を支払う「産科医療補償制度」に加入していない医療機関での出産か、加入している医療機関だったとしても妊娠22週未満で出産した場合、支給額は40万8,000円に下がる。

3――法改正の概要

今年の通常国会で成立した全世代社会保障法4では、出産一時育児金の支給額が原則50万円に引き上げられた(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合か、加入している医療機関でも妊娠22週未満で出産する場合には、支給額が48万8,000円)。施行日は2023年4月。

なお、「50万円」という水準の根拠については、岸田文雄首相は「平均的な出産費用を全て賄えるように」と説明している5。つまり、出産育児一時金の支給を受ければ、出産に伴う費用をゼロに抑えられる点を強調している。

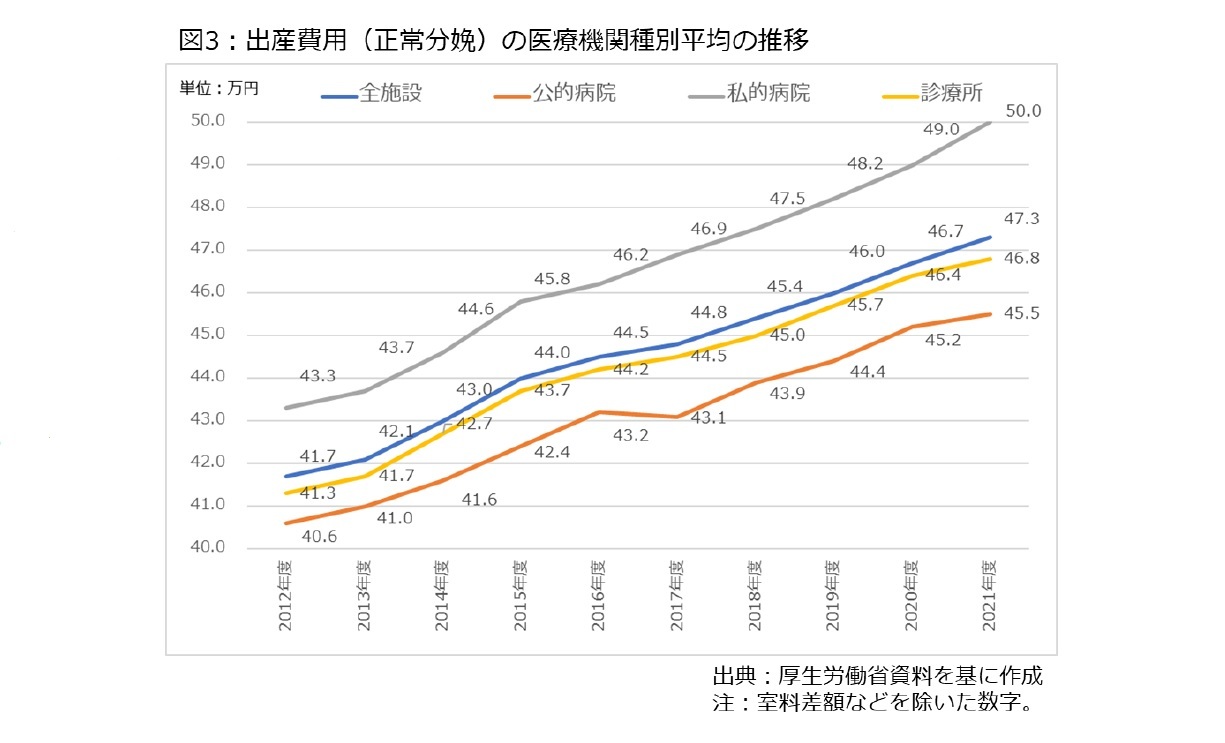

実際、厚生労働省が社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)医療保険部会に提出した説明資料6を見ると、出産費用の平均値は46万2,902円(公的病院、私的病院、診療所を含む)。正常分娩に限ると、平均値は47万3,315円とされている。このため、出産育児一時金を50万円に引き上げれば、平均的な出産費用はカバーできるようになるという判断だ。

4 なお、ここでは詳しく触れないが、身近な病気やケガに対応する「かかりつけ医機能」の強化に関する内容が規定されたほか、3年に一度の介護保険制度改正についても細かい案件が盛り込まれた。かかりつけ医に関しては、拙稿2023年2月13日「かかりつけ医を巡る議論とは何だったのか」(上下2回、リンク先は第1回)。介護保険制度改正に向けた議論については、拙稿2013年1月12日「次期介護保険制度改正に向けた審議会意見を読み解く」を参照。

5 2023年2月15日、第211回国会衆院予算委員会における発言。

6 2022年10月13日、社会保障審議会医療保険部会資料。

引き上げに伴う財源は630億円程度とみられており、これまで通りに健康保険組合などの保険者が負担するほか、75歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度にも7%の費用支出を求めることになった7。

この点について、医療保険部会が2022年12月に取りまとめた「議論の整理」では、▽2008年度の後期高齢者医療制度が創設される以前には、国民健康保険に加入していた高齢者世代も出産育児一時金を含めて、子ども関連の医療費を負担していた、▽少子化に全ての世代が正面から向き合い、克服に向けた取り組みが必要――といった問題意識で検討した旨が示されている。

併せて、今回の法改正では、後期高齢者医療制度に加入する所得の高い人については、限度額を引き上げる制度改正(66万円→80万円)も講じられている。これを加味した加入者1人当たりの保険料への影響試算8として、年間ベース(2024年度試算)で健康保険組合と協会けんぽは600円程度、国民健康保険で約200円、後期高齢者医療制度で約600円の増加になるとされている9。

では、今回の制度改正に至るプロセスでは、どんな点が論じられたのだろうか。議論の経過を振り返るとともに、今後の論点も取り上げる。

7 ただし、後期高齢者医療制度から健康保険組合などに対して、負担金が実際に支出されるわけではない。後期高齢者医療制度は健康保険組合などから「支援金」を受け取っており、今回の制度改正による後期高齢者医療制度の増額分は支援金の収入と相殺される。

8 2023年12月15日、社会保障審議会医療保険部会資料。

9 ただし、後期高齢者の負担増については、2年間の経過措置が入るため、負担増は段階的になる。さらに、後期高齢者医療制度の負担を肩代わりするため、2023年度限りの暫定措置として、約76億円が全額国費で暫定的に計上された。

4――引き上げに至るプロセスと論点

今回の引き上げ論議は政治主導で始まった。議論の流れを主導したのは自民党の「出産費用等の負担軽減を求める議員連盟」(以下、自民議連)だった10。自民議連は2020年10月に発足した際、自民党総裁選で敗れた直後だった岸田氏を共同代表に発足した経緯があり、菅義偉政権期の2020年11月と、岸田氏が首相に就いた後の2022年5月に出産育児一時金の引き上げを要望していた。

その後、岸田首相は2022年6月の記者会見で、「少子化対策は喫緊の課題」とした上で、「私の判断で出産育児一時金を大幅に増額いたします」と表明11。同年9月の全世代型社会保障構築本部でも、出生率の低下に対する危機意識を披露し、「出産育児一時金の大幅な増額を早急に図る」12と述べ、実施方策に関して、全世代型社会保障構築会議や医療保険部会を中心に、検討が進んでいた。

これらの経緯を踏まえると、出生率の低下に対する危機意識を踏まえ、政治主導で議論が展開して行った様子を指摘できる。

10 出産育児一時金引き上げに繋がる自民議連の動きについては、2022年5月30日『週刊社会保障』、同年5月17日『朝日新聞デジタル』配信記事、2020年11月28日『毎日新聞』などを参照。

11 2022年6月15日、首相官邸ウエブサイト「岸田内閣総理大臣記者会見」を参照。

12 2022年9月7日、全世代型社会保障構築本部における岸田首相の発言。

ただ、出産費の増加要因は必ずしも明らかになっておらず、国会の審議で厚生労働省から「例えば一時金を引き上げたら、それに伴って出産費用がどう変わるかという把握についてはできてございません」という答弁が示された15。このため、岸田首相が「厚生労働省において必要な調査、これを行うこととしたい」と述べる一幕もあった16。

このため、出産費用の増加理由については今後、細かい実証を要するが、医療サービスの特性を踏まえると、整合的な動きとなっている。一般的に医療サービスの需要は患者のニーズだけでなく、医師の判断や行動で変わり得る。例えば、「取り敢えず入院しますか?」と医師から打診された際、患者―医師の情報格差が大きいため、患者が医師の薦めを断るのは難しい。

一方、医師は「患者のために良いサービスを提供したい」という意識を持っているし、ここに医療機関の経営的な判断も相俟って、臨床的に許される範囲で、医療サービスの水準は提供体制の上限に近付くことになる。いわゆる医療経済学で言う「医師需要誘発仮説」と呼ばれる事象である。

これを出産育児一時金に当てはめると、出産費用は原則として保険適用ではないため、医師は出産育児一時金を含めた患者の支払い能力を見つつ、医療サービスの内容だけでなく、サービスの価格も調整できる。この結果、出産一時育児金の増額に合わせるような形で、出産費用が増える事態は十分に想定できる。

13 2023年4月5日、第211国会衆院厚生労働委員会における高木宏壽衆院議員の発言。

14 2023年3月30日『読売新聞』。

15 2023年4月25日、第211回国会参院厚生労働委員会における厚生労働省の伊原和人保険局長の発言。

16 2023年5月9日、第211国会参院厚生労働委員会における岸田首相の発言。

(2023年06月27日「保険・年金フォーカス」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【出産育児一時金の制度改正で何が変わるのか?-50万円に引き上げ、一層の制度改正論議も】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

出産育児一時金の制度改正で何が変わるのか?-50万円に引き上げ、一層の制度改正論議ものレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!