- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- 健康日本21(第三次) 2024年度始動に向けた議論

健康日本21(第三次) 2024年度始動に向けた議論

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――日本における健康づくり対策の歴史

日本では、1978(昭和53)年から、健康増進に係る取組として「国民健康づくり対策」が数次にわたって行われてきている。おおむね10年前後で見直しが行われており、大きくはこの対策の方向性に従って国の健康政策が進んできた。1978年にはじまった「第1次国民健康づくり対策」では、健康診査の充実や地域に密着した保健サービスを提供するための体制整備を、1988年にはじまった「第2次国民健康づくり対策」では、健康診査と保健指導の充実や運動習慣の定着を行った。2000年にはじまった「第3次国民健康づくり対策(以下、「健康日本212」とする。)」では、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的とし、10年後を目途とした目標等を設定し「一次予防」を推進した。メタボリックシンドロームに着目した特定健診・保健指導は「健康日本21」で実施されるようになった。

2013年にはじまった「第4次国民健康づくり対策(以下、「健康日本21(第二次)」とする。)」は、「健康日本21」の評価を受けて、10年間を目処に行われ、2022年度に最終評価が行われた。現在は、2024年度からはじまる「第5次国民健康づくり対策(以下、「健康日本21(第三次)」とする。)」に向けて、目標の設定や評価方法の検討が行われている。

本稿では、「健康日本21(第二次)」の最終評価の概要と、2024年度からはじまる「健康日本21(第三次)」の目標の概要について紹介する。

1 厚生労働省「健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料(平成24年7月)」

2 正式には「21世紀における国民健康づくり運動」であるが、一般に「健康日本21」と呼ばれる。

2――健康日本21(第二次)の成果

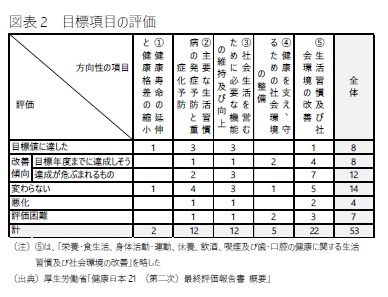

「健康日本21(第二次)」では、目指すべき姿を、全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とし、「健康日本21(第二次)」の基本的な方向として、①健康寿命の延伸と健康格差の縮小を大きな目的として定め、そのために、②主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防、③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上、④健康を支え、守るための社会環境の整備、⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善、の5つが示された(図表1)。

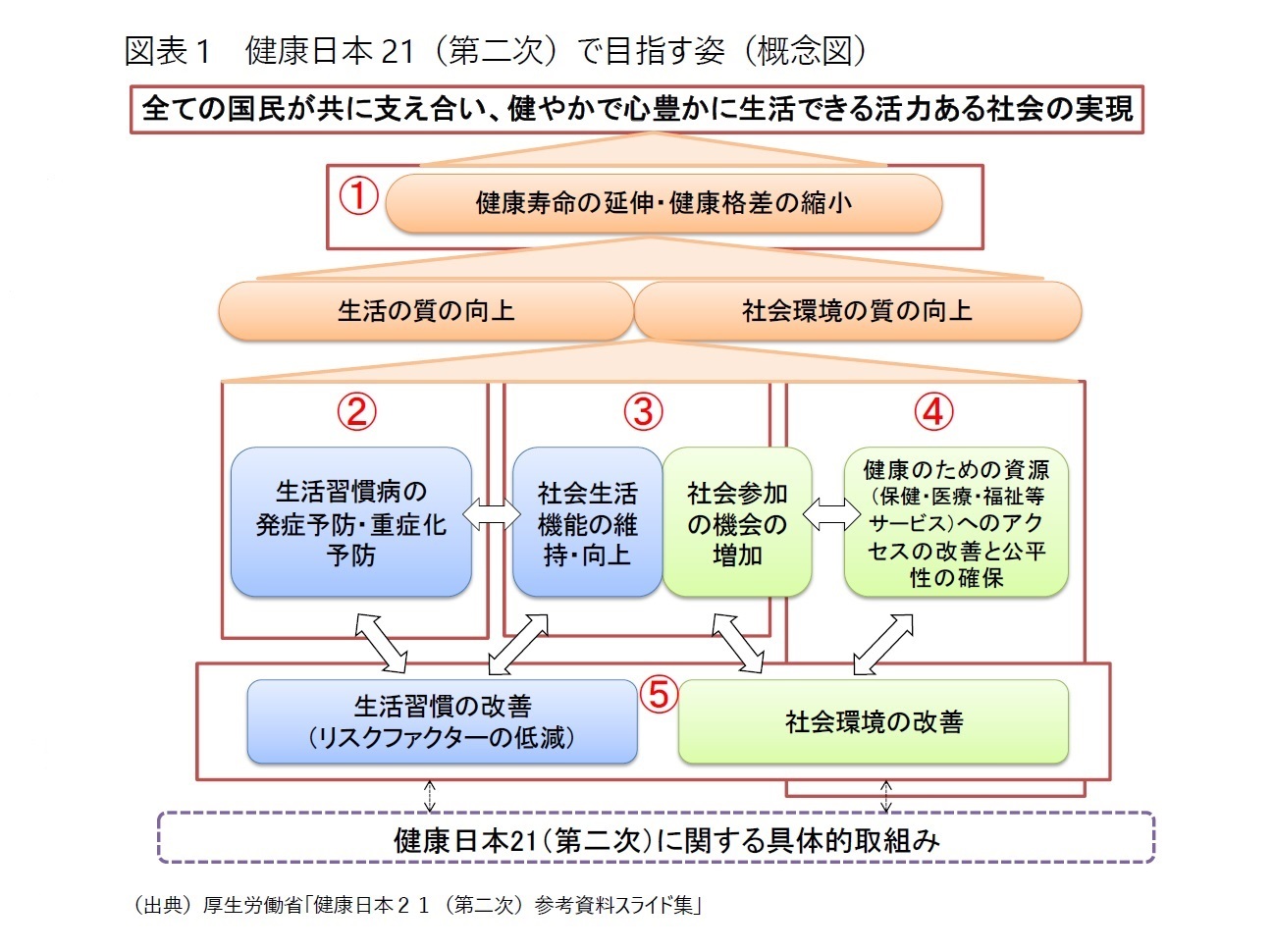

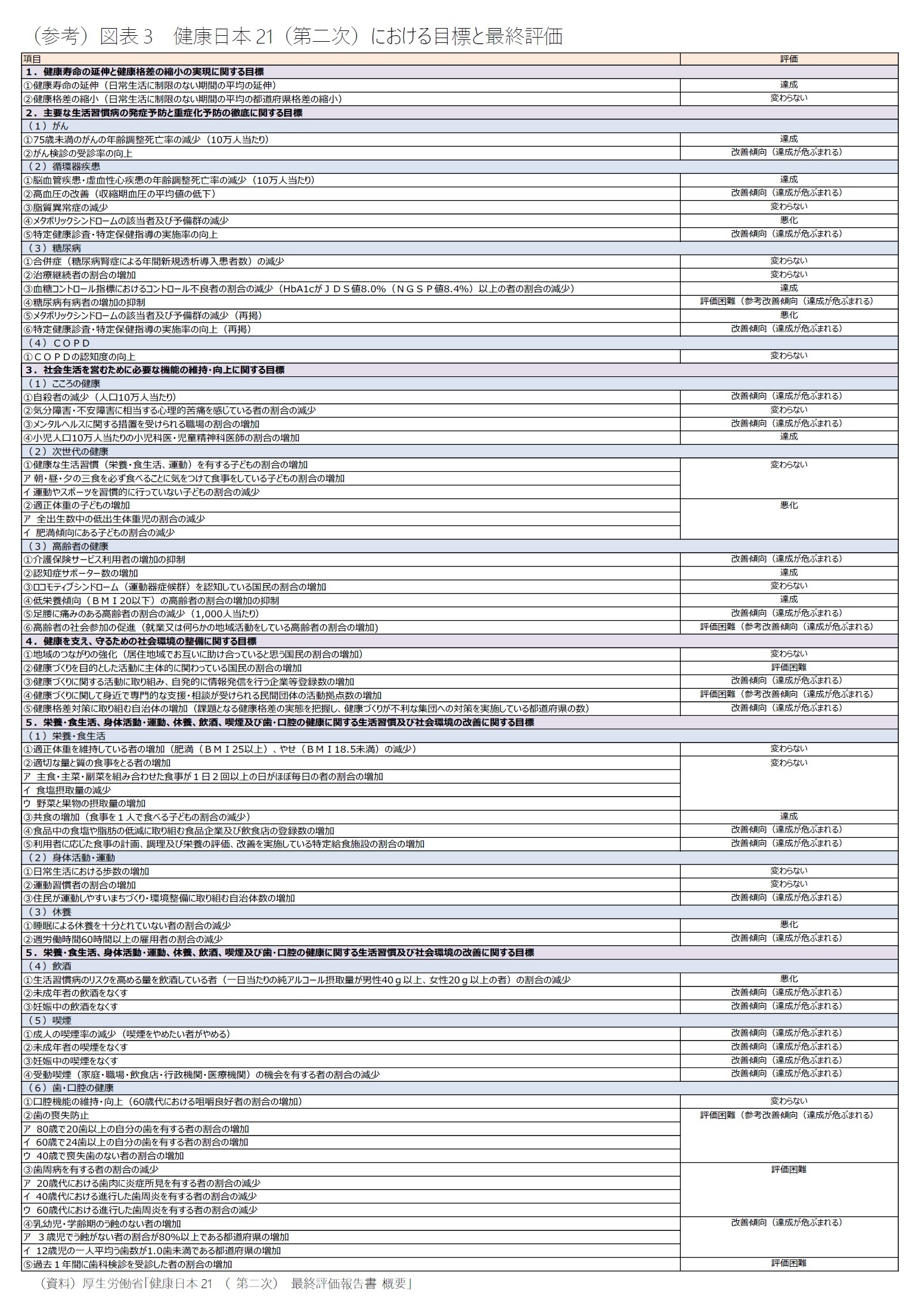

この5つの方針に対して計53個(①~⑤について、順に2個、12個、12個、5個、22個)の目標が設定された(図表3)。

2022年10月にこの10年間における取組結果の最終評価報告がまとめられた3。53個の目標とそれぞれの評価を最終ページの図表3に示す。目標に達した項目が8項目、目標値に達していないが改善傾向にある項目が20項目(うち8項目は目標値に達しそうだが、12項目は目標達成が危ぶまれるとされる)、目標設定時と比べて変わっていない項目が14項目、悪化している項目が4項目、評価困難とされた項目が7項目となった(図表2、図表3)4。評価困難な7項目のうち6項目は、新型コロナウイルス感染症の影響でデータソースとなる調査が中止となったことによるもので、うち4項目は他の代替となる調査によって目標値に達していないが改善傾向にあるとされた。項目数でみると、「変わらない」または「改善傾向があるが、達成が危ぶまれるもの」が多かった。

53個の項目の中から、いくつか特徴的な項目を紹介する。

①健康寿命の延伸と健康格差の縮小

①健康寿命の延伸と健康格差の縮小健康寿命は、男女とも策定時と比べて平均寿命の増加分を上回って延伸していた。しかし、健康寿命が最も長い県と短い県の差は、男性は改善していたが女性は悪化しており格差は拡大していた。

②主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防

75歳未満のがん年齢調整死亡率、脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率、血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合は低下しており、目標を達成していた。また、特定健診やがん検診の受診率、収縮期血圧は改善傾向にあったが、メタボリックシンドローム該当者・予備群は増加していた。循環器系疾患やがんを発症した人の治療は改善しているが、発症リスクを抑えられていない可能性が考えられる。

③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

小児科医・児童精神科医師、認知症サポーター数は増加しており、目標を達成していた。子どもについては、低出生体重児の割合、肥満傾向にある子どもの割合が増加しており、適正体重の子どもの数は改善していなかった。高齢者については、低栄養傾向の高齢者の割合が抑制されているほか、足腰に痛みのある高齢者の割合が改善しており、高齢者の健康増進が進んでいる可能性があった。

④健康を支え、守るための社会環境の整備

健康づくりに関する活動に取り組む企業や健康格差対策に取り組む自治体の数が増加していた。

⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善

適正体重を維持している者の割合、および運動習慣者の割合は変わらないとされたが5、男性20歳~60歳代の肥満者の割合、および女性20歳~64歳の運動習慣者の割合は悪化していた。生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者は男性では変わらなかったが、女性は悪化していた。また、睡眠による休養を十分とれていない者の割合は悪化していた。

未成年者の喫煙、飲酒、妊娠中の喫煙、飲酒、受動喫煙はいずれも改善傾向にあった。

ここに紹介したとおり、特定健診やがん検診の受診率は改善傾向にあり、循環器系疾患やがんにおける治療も改善している可能性がある。また、健康づくりに関する活動に取り組む企業や健康格差対策に取り組む自治体の数は増加しており、社会における健康づくりのサポート環境は改善していると考えられる。

高齢者については、上述のとおり生活習慣病の治療が改善していることや、認知症サポーター数の増加、足腰に痛みがある高齢者の減少、社会参加の促進が進んでおり改善している項目がある。しかし、20~64歳の世代については、男性で肥満、女性で運動習慣がないことなどの課題があるほか、全年齢を通じて、適切な量と質の食事の確保や睡眠不足等の点で、目標に到達しておらず、改善の余地がると考えられる。

3 厚生労働省「健康日本21(第二次)」サイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21.html)

4 目標達成状況は、目標に達した、設定時の状態と比較して、現時点で目標値に達していないが改善傾向にある(片側p<0.05)、変わらない(片側p>=0.05)、悪化している(片側p<0.05)、評価困難の5段階で示されている。

5 男性20歳~60歳代の肥満者の割合は悪化していたが、40歳~60歳代女性の肥満者の割合と20歳代女性のやせの者の割合が変わらなかったことから、適正体重を維持している者の増加に対する評価は変わらないとされた。また、女性20歳~64歳の運動習慣者の割合が悪化していたが、20歳~64歳の男性、および65歳以上の男女で変わらなかったことから、運動習慣者の割合の増加に対する評価は変わらないとされた。

3――健康日本21(第三次)に向けて

運動習慣の定着、肥満やメタボリックシンドロームの解消、適切な量と質の食事などは引き続き重視されるだろう。また、健康日本21(第三次)においては、睡眠時間の確保に向けて、6~9時間といった時間の数値目標が設定されるようだ。

また、第二次の評価では、男女で改善状況が異なる項目が多数あったことを踏まえて性差に着目した取組みが検討されている。「女性の健康」を新規に項目立て、例えば、骨粗鬆症検診受診率を新たに目標として設定する。また、健康に関心の薄い人を含め、本人が無理なく健康的な行動をとれるような環境づくりを推進すること、ウェアラブル端末やアプリの利活用、自治体と民間事業者(アプリ業者など)間での連携による健康づくりを新たな視点として加える予定だ。

(2023年06月07日「基礎研レター」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【健康日本21(第三次) 2024年度始動に向けた議論】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

健康日本21(第三次) 2024年度始動に向けた議論のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!