- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 子ども・子育て支援 >

- 子どもがマスクを着用することを嫌がる場面と頻度~感染拡大初期と2022年10月の比較

2023年03月28日

子どもがマスクを着用することを嫌がる場面と頻度~感染拡大初期と2022年10月の比較

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

ニッセイ基礎研究所では、2022年10月に小中学生と同居をする親、およびその子どもを対象に、マスク着用に関するインターネット調査を行った1。

これまでの分析で、子どもにおいて、男子よりも女子の間で、常にマスクをつけている子が増加していたこと、小・中学生の中で、中学生女子はマスクをつけることをいやだと感じる割合が低い傾向があること2、小学校高学年の子や中学生は、小学校低学年の子に比べてマスクを外すことをいやだと感じる割合が高いこと3等の結果を得た。大人と比べると、子どもは、感染予防というよりは周囲にあわせてマスクを着用すると回答しているという特徴があったほか、女子では、「はずかしいから、つけたい」と感じている割合が男子よりも高い等の特徴があった。また、親が考える子がマスクを着用することや外すことの不快度合いよりも、子が実際に感じている不快度合いの方が大きい可能性があること等の示唆を得た。

マスク生活がはじまって3年程度になる。今年3月の時点で、厚生労働省からは、医療機関受診時や高齢者施設等、重症化リスクが高い人がいる可能性が高い場面や、人との距離が確保できない通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車する場合は注意するよう呼びかけられている4が、原則としては、マスクの着用は個人の判断と考えられるようになり、少しずつマスクのない生活に戻りつつある。本稿では、子どもたちが、場面によって、マスクの着脱について、感じ方が異なっていたかを振り返るために、感染拡大初期と2022年10月の時点でマスクを着用することや外すことについて子がどういった場面で嫌がっていると思うか、親に尋ねた結果を分析する。

本稿では、まず、マスクを着用することについて、子が嫌がる場面とその頻度についての結果を紹介する。次稿5で、マスクを外すことについて、子が嫌がる場面とその頻度についての結果を紹介する。

1 本研究は、公益財団法人かんぽ財団令和4年度の助成による成果である。記して深謝する。

2 岩﨑敬子・村松容子「小中学生のコロナ禍前後のマスクをつける頻度の変化」ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2023年1月26日)

3 岩﨑敬子・村松容子「コロナ禍でのマスクをつけること/外すことの不快度合いの変化」ニッセイ基礎研究所 基礎研レター(2023年1月27日)

4 厚生労働省「マスクの着用について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html)」(2023年3月21日アクセス)

5 村松容子・岩﨑敬子「子どもがマスクを外すことを嫌がる場面と頻度~感染拡大初期と2022年10月の比較」ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2023年3月28日)

これまでの分析で、子どもにおいて、男子よりも女子の間で、常にマスクをつけている子が増加していたこと、小・中学生の中で、中学生女子はマスクをつけることをいやだと感じる割合が低い傾向があること2、小学校高学年の子や中学生は、小学校低学年の子に比べてマスクを外すことをいやだと感じる割合が高いこと3等の結果を得た。大人と比べると、子どもは、感染予防というよりは周囲にあわせてマスクを着用すると回答しているという特徴があったほか、女子では、「はずかしいから、つけたい」と感じている割合が男子よりも高い等の特徴があった。また、親が考える子がマスクを着用することや外すことの不快度合いよりも、子が実際に感じている不快度合いの方が大きい可能性があること等の示唆を得た。

マスク生活がはじまって3年程度になる。今年3月の時点で、厚生労働省からは、医療機関受診時や高齢者施設等、重症化リスクが高い人がいる可能性が高い場面や、人との距離が確保できない通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車する場合は注意するよう呼びかけられている4が、原則としては、マスクの着用は個人の判断と考えられるようになり、少しずつマスクのない生活に戻りつつある。本稿では、子どもたちが、場面によって、マスクの着脱について、感じ方が異なっていたかを振り返るために、感染拡大初期と2022年10月の時点でマスクを着用することや外すことについて子がどういった場面で嫌がっていると思うか、親に尋ねた結果を分析する。

本稿では、まず、マスクを着用することについて、子が嫌がる場面とその頻度についての結果を紹介する。次稿5で、マスクを外すことについて、子が嫌がる場面とその頻度についての結果を紹介する。

1 本研究は、公益財団法人かんぽ財団令和4年度の助成による成果である。記して深謝する。

2 岩﨑敬子・村松容子「小中学生のコロナ禍前後のマスクをつける頻度の変化」ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2023年1月26日)

3 岩﨑敬子・村松容子「コロナ禍でのマスクをつけること/外すことの不快度合いの変化」ニッセイ基礎研究所 基礎研レター(2023年1月27日)

4 厚生労働省「マスクの着用について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html)」(2023年3月21日アクセス)

5 村松容子・岩﨑敬子「子どもがマスクを外すことを嫌がる場面と頻度~感染拡大初期と2022年10月の比較」ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2023年3月28日)

2――調査の概要

本稿で使用したデータは、ニッセイ基礎研究所が、小学生から中学生の子と同居する全国の24~64歳の男女と、その小学生から中学生の子を対象に、2022年10月に実施したインターネット調査によって得られたものである。有職男性:無職男性:有職女性:無職女性の割合が、なるべく全国の分布6に近づくように配信し、1,000組の親子から回答を得た。本稿では、この調査の中から、子ども自身がマスク着用についてどのように感じているか回答することに同意した865世帯から得た回答を使った。

使用したのは、調査対象の子が「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」「写真をとる時」のそれぞれの場面において、「マスクをつけるのを嫌がる頻度」と「マスクをはずすのを嫌がる頻度」を、感染拡大が始まった頃と、調査を実施した2022年10月頃の2時点について、親から見て、子がどのぐらいの頻度で嫌がっているか回答した結果である。

6 令和3年国民生活基礎調査の児童有の人の有職・無職分布。

使用したのは、調査対象の子が「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」「写真をとる時」のそれぞれの場面において、「マスクをつけるのを嫌がる頻度」と「マスクをはずすのを嫌がる頻度」を、感染拡大が始まった頃と、調査を実施した2022年10月頃の2時点について、親から見て、子がどのぐらいの頻度で嫌がっているか回答した結果である。

6 令和3年国民生活基礎調査の児童有の人の有職・無職分布。

3――子どもがマスクを着用することについて、嫌がる場面とその頻度

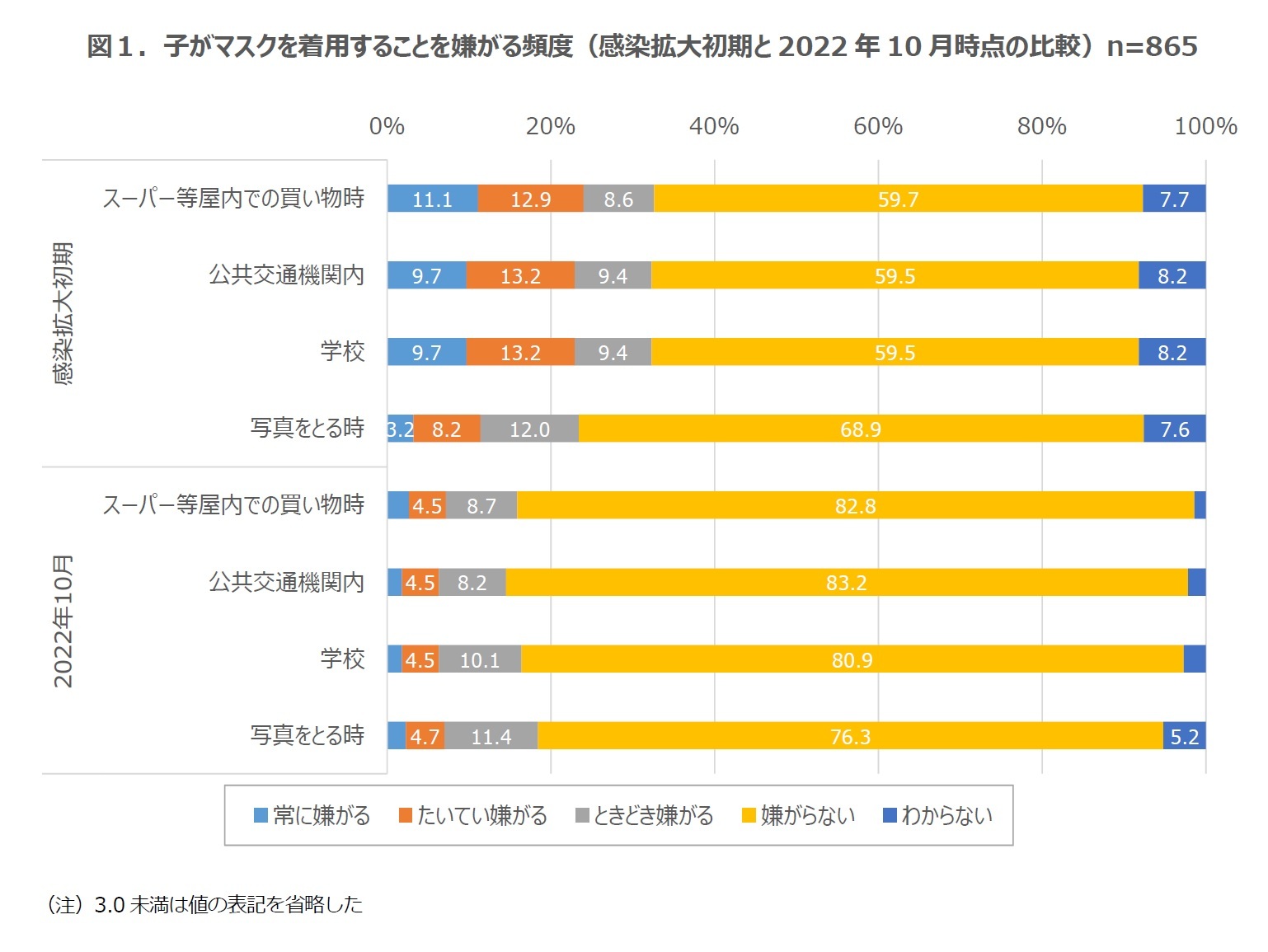

感染拡大初期と、2022年10月(調査実施時点)に、「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」「写真をとる時」のそれぞれの場面において、子がマスクを着用することを嫌がる頻度を図1に示した。

感染拡大初期についてみると、いずれの場面においても大半 が「嫌がらない」だった。場面別にみると、「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」では6割程度が「嫌がらない」と回答しており、「常に嫌がる」はおよそ1割「たいてい嫌がる」は1割強、「ときどき嫌がる」は1割弱で、場面による違いは少なかった。「写真をとる時」は、他の3つの場面と比べて「嫌がらない」が10ポイント程度も高く、他の場面と比べると写真をとる時にマスクの着用を嫌がっていなかったようだ。

続いて、2022年10月(調査実施時点)についてみると、「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」では、全体の8割強が「嫌がらない」であり、おおむね、マスクが定着しているようだった。「常に嫌がる」は、いずれの場面でも約2%、「たいてい嫌がる」が約5%で、これらを合わせても1割に満たない。「写真をとる時」は、他の場面と比べて「ときどき嫌がる」が高く(有意水準5%)、4つの場面の中では一番嫌がる頻度が高い傾向があった。

なお、感染拡大初期に、子がマスク着用について嫌がっていたか「わからない」と回答した割合は、いずれの場面も8%程度いたが、2022年10月には低下しており、「写真をとる時」に5.2%だった以外は、3%未満にとどまった。

いずれの場面においても、感染拡大初期と比べて、2022年10月には「嫌がらない」の割合が高くなっており、この3年程度でマスクを着用することに慣れていったと考えられる。

感染拡大初期についてみると、いずれの場面においても大半 が「嫌がらない」だった。場面別にみると、「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」では6割程度が「嫌がらない」と回答しており、「常に嫌がる」はおよそ1割「たいてい嫌がる」は1割強、「ときどき嫌がる」は1割弱で、場面による違いは少なかった。「写真をとる時」は、他の3つの場面と比べて「嫌がらない」が10ポイント程度も高く、他の場面と比べると写真をとる時にマスクの着用を嫌がっていなかったようだ。

続いて、2022年10月(調査実施時点)についてみると、「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」では、全体の8割強が「嫌がらない」であり、おおむね、マスクが定着しているようだった。「常に嫌がる」は、いずれの場面でも約2%、「たいてい嫌がる」が約5%で、これらを合わせても1割に満たない。「写真をとる時」は、他の場面と比べて「ときどき嫌がる」が高く(有意水準5%)、4つの場面の中では一番嫌がる頻度が高い傾向があった。

なお、感染拡大初期に、子がマスク着用について嫌がっていたか「わからない」と回答した割合は、いずれの場面も8%程度いたが、2022年10月には低下しており、「写真をとる時」に5.2%だった以外は、3%未満にとどまった。

いずれの場面においても、感染拡大初期と比べて、2022年10月には「嫌がらない」の割合が高くなっており、この3年程度でマスクを着用することに慣れていったと考えられる。

4――マスクを着用することについて、嫌がる子の特徴

(1) 性別・学年別・居住地別の嫌がる頻度が高い子の割合

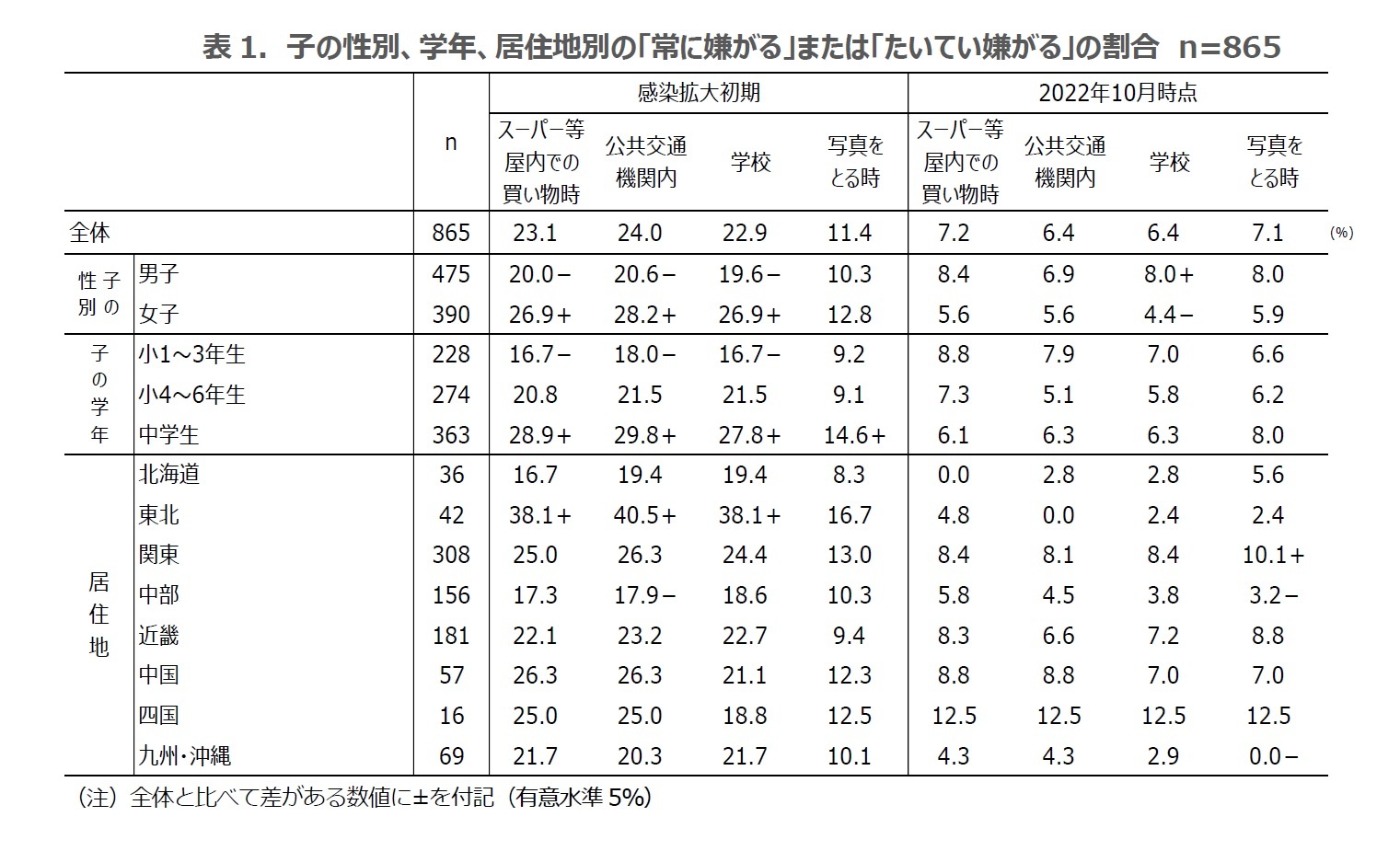

続いて、感染拡大初期、および2022年10月時点において、子がマスクを着用することについて、「常に嫌がる」または「たいてい嫌がる」といった、より嫌がる頻度が高い子の割合を子の性別、学年、居住地別に示したものが、表1である。

感染拡大初期について、子の性別にみると、「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」については、女子が男子を7ポイント程度上回り、女子の方がマスクの着用を嫌がる頻度が高い子が多かった。「写真をとる時」については、男女差が他の場面と比べて小さかった。次に、学年でみると、「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」については、大きいほど嫌がる頻度が高い子が多かった。「写真をとる時」については、小学校低学年と高学年の差はなかったが、中学生で多かった。居住地別にみると、東北地方で「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」について嫌がる頻度が高い子が多かった。

2022年10月時点についてみると、男子は女子と比べて「学校」について、関東地方は他の地域と比べて「写真をとる時」について、それぞれ嫌がる頻度が高い子が多かった。感染拡大初期と比べると、子の性別、学年別、居住地別にみても、嫌がる頻度が高い子が減っていた。また、男女差、学年差、居住地による差が小さくなっていた。

なお、感染拡大初期に、東北地方でマスクを着用することについて嫌がる頻度が高い子が多かった理由として、感染拡大初期は地域によって感染状況に差があったこと、地域によって高齢者等重症化リスクが高い家族と同居している割合が異なること等が考えられたが、東北地方に他の地域と特別に異なる要因は見つからなかった。

続いて、感染拡大初期、および2022年10月時点において、子がマスクを着用することについて、「常に嫌がる」または「たいてい嫌がる」といった、より嫌がる頻度が高い子の割合を子の性別、学年、居住地別に示したものが、表1である。

感染拡大初期について、子の性別にみると、「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」については、女子が男子を7ポイント程度上回り、女子の方がマスクの着用を嫌がる頻度が高い子が多かった。「写真をとる時」については、男女差が他の場面と比べて小さかった。次に、学年でみると、「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」については、大きいほど嫌がる頻度が高い子が多かった。「写真をとる時」については、小学校低学年と高学年の差はなかったが、中学生で多かった。居住地別にみると、東北地方で「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」について嫌がる頻度が高い子が多かった。

2022年10月時点についてみると、男子は女子と比べて「学校」について、関東地方は他の地域と比べて「写真をとる時」について、それぞれ嫌がる頻度が高い子が多かった。感染拡大初期と比べると、子の性別、学年別、居住地別にみても、嫌がる頻度が高い子が減っていた。また、男女差、学年差、居住地による差が小さくなっていた。

なお、感染拡大初期に、東北地方でマスクを着用することについて嫌がる頻度が高い子が多かった理由として、感染拡大初期は地域によって感染状況に差があったこと、地域によって高齢者等重症化リスクが高い家族と同居している割合が異なること等が考えられたが、東北地方に他の地域と特別に異なる要因は見つからなかった。

(2) 子自身がマスク着用について感じていること別の嫌がる頻度が高い子の割合

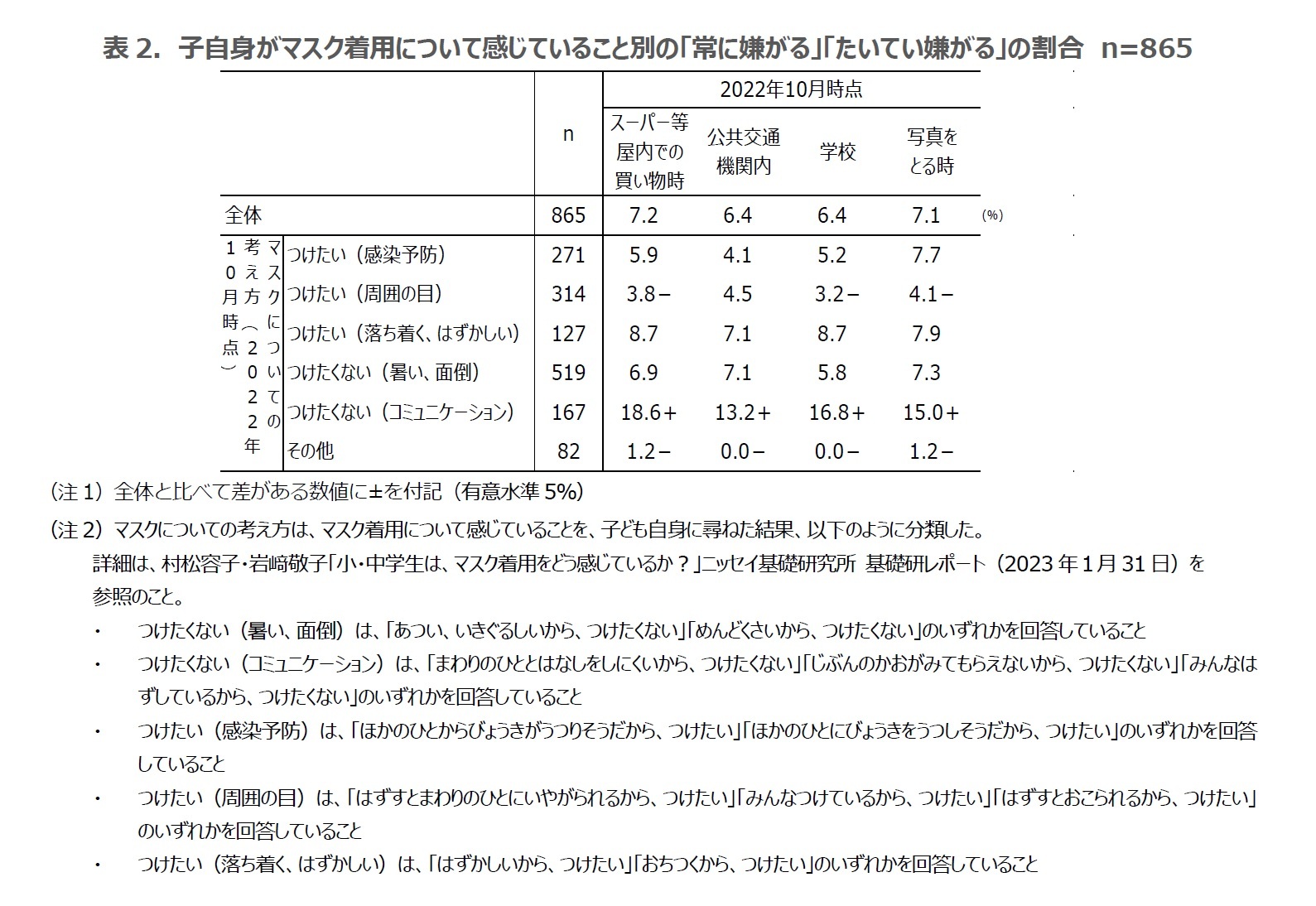

2022年10月時点において、マスク着用について感じていることを子ども自身に尋ねた結果を使って、「つけたい(感染予防)」「つけたい(周囲の目)」「つけたい(落ち着く、はずかしい)」「つけたくない(暑い、面倒)」「つけたくない(コミュニケーション)」「その他」の6つのグループに分け、感じていること別に、2022年10月時点に、マスクを着用することを、「常に嫌がる」または「たいてい嫌がる」といった、より嫌がる頻度が高い子の割合を示したのが表2である7。

「つけたくない(コミュニケーション)」と感じている子は、今回示した4つの場面いずれにおいても嫌がる頻度が高い子が多かった。「つけたい(周囲の目)」と感じている子は、「スーパー等屋内での買い物時」「学校」「写真をとる時」で嫌がる頻度が高い子が少なく、周囲の目が気になって、マスクを着用している子は着用を嫌がる頻度が高い子も少なかった。

2022年10月時点において、マスク着用について感じていることを子ども自身に尋ねた結果を使って、「つけたい(感染予防)」「つけたい(周囲の目)」「つけたい(落ち着く、はずかしい)」「つけたくない(暑い、面倒)」「つけたくない(コミュニケーション)」「その他」の6つのグループに分け、感じていること別に、2022年10月時点に、マスクを着用することを、「常に嫌がる」または「たいてい嫌がる」といった、より嫌がる頻度が高い子の割合を示したのが表2である7。

「つけたくない(コミュニケーション)」と感じている子は、今回示した4つの場面いずれにおいても嫌がる頻度が高い子が多かった。「つけたい(周囲の目)」と感じている子は、「スーパー等屋内での買い物時」「学校」「写真をとる時」で嫌がる頻度が高い子が少なく、周囲の目が気になって、マスクを着用している子は着用を嫌がる頻度が高い子も少なかった。

7 村松容子・岩﨑敬子「小・中学生は、マスク着用をどう感じているか?」ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2023年1月31日)

5――まとめ

以上のとおり、2022年10月に行った調査から、感染拡大初期、および調査を実施した2022年10月時点で、子どもがマスク着用を嫌がる頻度についての親の回答を「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関内」「学校」「写真をとる時」の4つの場面別にみた。

いずれの場面においても、感染拡大初期においても、マスクを着用することを嫌がらない子が大半を占めていたが、感染拡大初期と2022年10月時点を比較すると、いずれの場面においても、マスクを着用することを嫌がらない子が増加していた。感染拡大初期と比べて、2022年10月時点に、マスクを着用することを嫌がる頻度は下がっており、マスク着用に慣れてきたようだった。

マスクを着用することを「常に嫌がる」または「たいてい嫌がる」といった、より嫌がる頻度が高い子の割合を、性別、学年別、居住地別に感染拡大初期と2022年10月時点で、それぞれ全体と比較すると、感染拡大初期には、男子より女子、小学校低学年より中学生で、マスクを着用することを嫌がる傾向があった。また、居住地による差がある可能性があった。いずれも感染拡大初期と比べて2022年10月時点に、嫌がる頻度が高い子の割合は減っており、男女差、学年差、居住地による差は小さくなっていた。感染拡大初期は、地域によって、感染状況が異なっていたことから、マスクの必要性を感じる機会やマスクを着用している人の数も地域によって異なっていた可能性があり、子どもたちがマスクを着用することについて嫌がる頻度も異なっていた可能性がある。

場面別にみると、「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関」「学校」の3つの場面は感染拡大初期、および2022年10月の2時点において、マスクを着用することに対して嫌がる頻度は同程度で、場面による差はほとんどなかった。「写真をとる時」は、感染拡大初期には「嫌がらない」が他の3つの場面を10ポイント上回っていたが、2022年10月時点では、他の3つと同等か、むしろ少なくなっていた。

次号では、場面ごとに、マスクを外すことを嫌がる頻度の変化を紹介する。

いずれの場面においても、感染拡大初期においても、マスクを着用することを嫌がらない子が大半を占めていたが、感染拡大初期と2022年10月時点を比較すると、いずれの場面においても、マスクを着用することを嫌がらない子が増加していた。感染拡大初期と比べて、2022年10月時点に、マスクを着用することを嫌がる頻度は下がっており、マスク着用に慣れてきたようだった。

マスクを着用することを「常に嫌がる」または「たいてい嫌がる」といった、より嫌がる頻度が高い子の割合を、性別、学年別、居住地別に感染拡大初期と2022年10月時点で、それぞれ全体と比較すると、感染拡大初期には、男子より女子、小学校低学年より中学生で、マスクを着用することを嫌がる傾向があった。また、居住地による差がある可能性があった。いずれも感染拡大初期と比べて2022年10月時点に、嫌がる頻度が高い子の割合は減っており、男女差、学年差、居住地による差は小さくなっていた。感染拡大初期は、地域によって、感染状況が異なっていたことから、マスクの必要性を感じる機会やマスクを着用している人の数も地域によって異なっていた可能性があり、子どもたちがマスクを着用することについて嫌がる頻度も異なっていた可能性がある。

場面別にみると、「スーパー等屋内での買い物時」「公共交通機関」「学校」の3つの場面は感染拡大初期、および2022年10月の2時点において、マスクを着用することに対して嫌がる頻度は同程度で、場面による差はほとんどなかった。「写真をとる時」は、感染拡大初期には「嫌がらない」が他の3つの場面を10ポイント上回っていたが、2022年10月時点では、他の3つと同等か、むしろ少なくなっていた。

次号では、場面ごとに、マスクを外すことを嫌がる頻度の変化を紹介する。

(2023年03月28日「基礎研レポート」)

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【子どもがマスクを着用することを嫌がる場面と頻度~感染拡大初期と2022年10月の比較】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

子どもがマスクを着用することを嫌がる場面と頻度~感染拡大初期と2022年10月の比較のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!