- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 求められる将来世代の経済基盤の安定化-非正規雇用が生む経済格差と家族形成格差

求められる将来世代の経済基盤の安定化-非正規雇用が生む経済格差と家族形成格差

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――経済格差と家族形成格差~男性の年収と既婚率は比例、就職氷河期世代の中年で増える親と同居

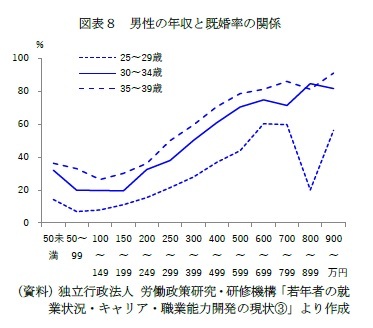

男性の年収と既婚率は、おおむね比例関係にある(図表8)。比較的若い年代では年収800万円以上では、逆に既婚率が下がる状況もあるが、例えば、仕事が忙しく結婚相手を見つける時間がない、あるいは高収入という好条件から結婚相手を吟味しているということなのかもしれない。

一方で、各年代の既婚率は、25~29歳で23.6%、30~34歳で48.2%、35~39歳で61.5%(国立社会保障人口問題研究所「人口統計資料集(2022年版)」より未婚率を100%から差し引いた値)であり、いずれも図表8における各年齢階級の年収300万円付近に位置する。つまり、同年代でも年収300万円までは未婚者が同年代の平均と比べて多いが、年収300万円を超えると未婚者が減り既婚者が増えていく。つまり、結婚には「300万円の壁」がある様子が見てとれる。図2で見た通り、非正規雇用の男性の平均年収は年齢を重ねても300万円をやや上回る程度である。つまり、「300万円の壁」は単なる金額の多寡ではなく、将来を考えられる安定的な職に就いているのかどうかが影響しているのだろう。裏を返すと、不安定な就業環境は未婚化を促すということになる。

一方で、各年代の既婚率は、25~29歳で23.6%、30~34歳で48.2%、35~39歳で61.5%(国立社会保障人口問題研究所「人口統計資料集(2022年版)」より未婚率を100%から差し引いた値)であり、いずれも図表8における各年齢階級の年収300万円付近に位置する。つまり、同年代でも年収300万円までは未婚者が同年代の平均と比べて多いが、年収300万円を超えると未婚者が減り既婚者が増えていく。つまり、結婚には「300万円の壁」がある様子が見てとれる。図2で見た通り、非正規雇用の男性の平均年収は年齢を重ねても300万円をやや上回る程度である。つまり、「300万円の壁」は単なる金額の多寡ではなく、将来を考えられる安定的な職に就いているのかどうかが影響しているのだろう。裏を返すと、不安定な就業環境は未婚化を促すということになる。経済環境の厳しさは、未婚化だけでなく、結婚したとしても子どもを産み控えることにもつながる。国立社会保障人口問題研究所「第16回(2021年)出生動向基本調査」によると、夫婦の理想子ども数は平均2.25人だが、実際に持つつもりの予定子ども数は2.01人である。予定子ども数が理想子ども数を下回る理由の首位は「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」(52.6%)という経済的な理由であり、特に妻の年齢が35歳未満の若い層では、選択割合が8割程度を占めて高くなっている。

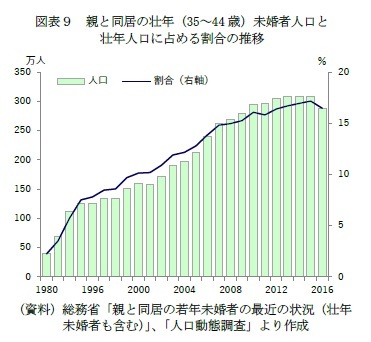

若者の経済環境の厳しさが増す中で、1990年代以降、経済的に独立ができないままに中年期を迎える者が増えている。総務省によれば、親と同居の壮年(35~44歳)未婚者数は増加している(図表9)。このうち、完全失業者や無就業・無就学者、臨時雇・日雇者などの特に厳しい経済状況にある者は、2016年で約2割を占める。また、親と同居の壮年未婚者の完全失業率は8.1%であり、同年代の平均(2.9%)をはるかに上回る。

なお、2016年以降は同じ形での統計の公表はないようだが、「令和2年国勢調査」によると、2021年の親と同居の壮年未婚者数は249万人(男性150万人、女性99万人)へと2016年と比べて減少しているが、これは少子化の影響で壮年人口自体が減少しているためであり(総務省「人口動態調査」より35~44歳人口は2016年1,748万人、2021年1,504万人で▲244万人)、壮年人口に占める割合は16.6%で2016年と同程度である。

なお、2016年以降は同じ形での統計の公表はないようだが、「令和2年国勢調査」によると、2021年の親と同居の壮年未婚者数は249万人(男性150万人、女性99万人)へと2016年と比べて減少しているが、これは少子化の影響で壮年人口自体が減少しているためであり(総務省「人口動態調査」より35~44歳人口は2016年1,748万人、2021年1,504万人で▲244万人)、壮年人口に占める割合は16.6%で2016年と同程度である。ところで、「パラサイト・シングル」とは、学校卒業後も親元に同居し、基本的な生計を親に頼る独身者のことで、この言葉が登場した1997年当時は、基本的な生活を親に頼っているために、自分の収入を自由に使える経済的に余裕のある独身者と揶揄されていた。しかし、長らく続いた景気低迷の中で、パラサイト・シングルは希望通りの職に就けずに経済的独立が難しいために親元に同居する独身者と意味合いが変わっていった。

さらに、親世代が年金受給年代となることで、2010年には「年金パラサイト」という親の年金をあてにして生活するパラサイト・シングルを示す言葉が登場した(ユーキャン 新語・流行語大賞にノミネート)。世代間・世代内の経済格差に苦しみながら中年期を迎えた就職氷河期世代は、今まさに年金パラサイトの当事者であり、貧困高齢者予備軍と言える。

4――高齢者の貧困と孤立~20年で生活保護世帯が倍増、氷河期世代の貧困は高齢期の孤立リスクにも

1|生活保護受給世帯の増加~20年前の2倍、約半数は高齢者世帯、年金パラサイトは生活保護へ

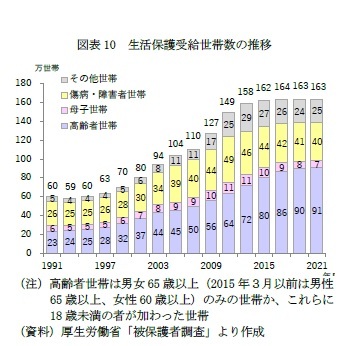

1|生活保護受給世帯の増加~20年前の2倍、約半数は高齢者世帯、年金パラサイトは生活保護へ1990年代以降、生活保護受給世帯数は増加している(図表10)。足元では横ばいで推移しており、2021年度で163万世帯だが、20年前の約2倍となっている。リーマンショック以降は稼働世帯と見られる、その他世帯や母子世帯が増えたが、最近は、これらは減少に転じている。一方で高齢者世帯は増加し続けており、この20年で3倍に、全体の過半数を占める。なお、高齢者世帯のうち約9割が単身世帯である。

なお、厚生労働省「令和3年度被保護者調査」によると、生活保護の受給を開始した主な理由は1位「貯金等の減少・喪失」(44.1%)が圧倒的に多く、次いで2位「傷病(世帯主)」(18.4%)、3位「失業」(6.6%)と続く。なお、近年、「貯金等の減少・喪失」は増加傾向にあり、高齢単身世帯では49.7%(全体より+5.6%pt)占めて多い。

親の死亡等で親の年金をあてにできなくなった年金パラサイトは生活保護の受給に直結しやすい。また、貯金等の喪失で親が生活保護を受給するようになれば、経済的に独立できずに同居する中年の子も同時に生活保護受給へ移行することになる。

高齢期の貧困は、近年、社会問題化している孤立死にもつながる。少し前のものになるが、当研究所の孤立予防に関する研究(2014年)では、孤立死は年間約3万件と推計している。高齢単身世帯の増加を背景に、今後、増え行く懸念が強い。当研究では、日頃の周囲とのコミュニケーション状況、人間関係や働き方といった価値観等を定量的に把握し、孤立リスクを測定したところ、孤立リスクの高い層は、就職氷河期世代の中核となる1971~1974年生まれの団塊ジュニア世代では15%(105万人)が相当した。

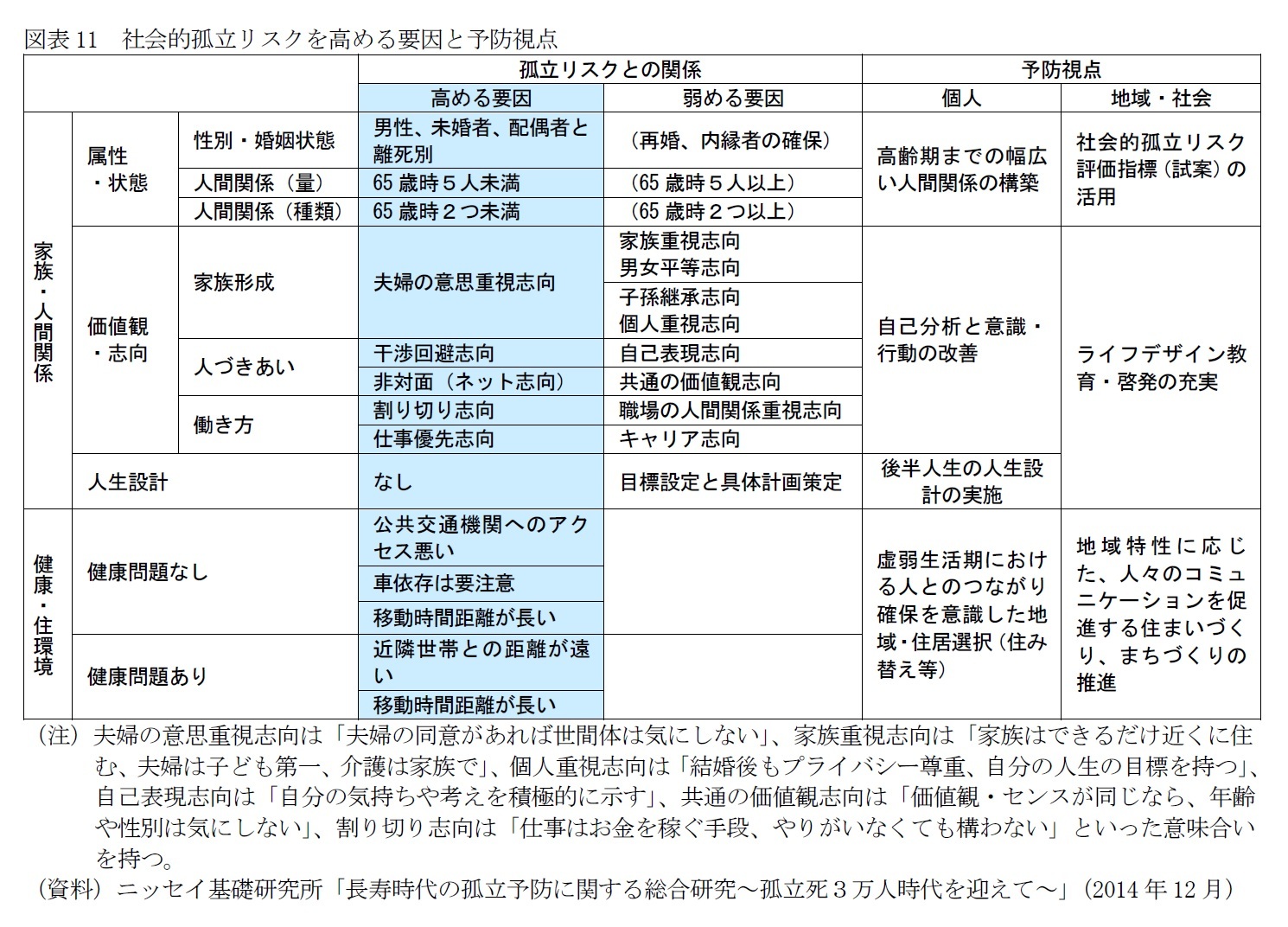

また、孤立リスクを高める要因には、男性、未婚や離別、夫婦の意思を重視する志向(夫婦間の依存性が高い考え方。配偶者と離死別後の影響が懸念)や、他人に干渉されることを好まない志向、ネットなど非対面の付き合いを好む志向、プライベートより仕事を優先する志向が強いといったものがある(図表11)。また、加齢や健康問題で自動車の運転が難しくなることで移動制約が生じ、他人とのコミュニケーションが減ることも孤立リスクを高める3。なお、高齢期の人生設計ができていないほど、孤立に対する不安が大きいという傾向もある。

3 最近の高齢ドライバー問題を鑑みれば、高齢者の免許返納とともに相乗りタクシー等の交通網整備を進める必要がある。

5――おわりに~将来を担う世代の経済基盤の安定化が急務、大胆な経済支援も必要

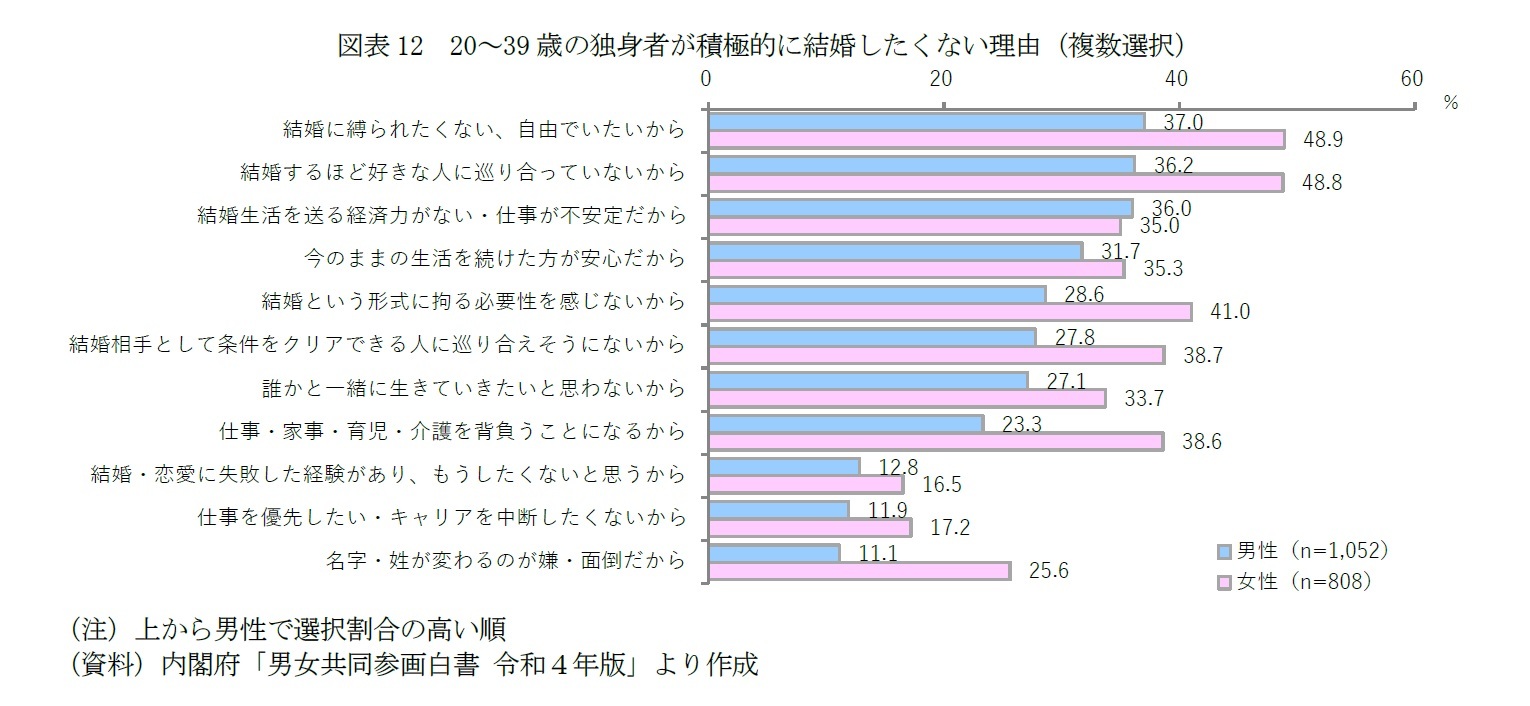

本稿で見た通り、経済格差は家族形成格差につながる。一方で、未婚化の進行は必ずしも経済面だけが理由ではない。内閣府「男女共同参画白書 令和4年版」にて、独身者が積極的に結婚したいと思わない理由を見ると、20~39歳の男性の首位は「結婚に縛られたくない、自由でいたいから」(37.0%)であり、次いで僅差で「結婚するほど好きな人に巡りあっていないから」(36.2%)、「結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから」(36.0%)と続く(図表12)。

また、女性では「結婚に縛られたくない、自由でいたいから」(48.9%)と「結婚するほど好きな人に巡り合っていないから」(48.8%)が約半数を占めて並び、次いで「結婚という形式に拘る必要性を感じないから」(41.0%)が続く。

よって、経済的な問題の解決だけでは未婚化の進行を食い止められるわけではない。しかし、男性では経済面に関わる理由が上位3位に入り、首位との僅差で並んでいることから、やはり経済的な問題は無視できない。一方で女性では「女性の活躍」が推進される令和の時代においても、結婚に対する負担感が男性と比べて強いことが大きく影響しているが、やはり女性でも経済的な問題は無視できない。積極的に結婚したくない理由の4位以下には「結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから」(38.7%)や「結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから」(35.0%)など、経済的な要素を含む理由も僅差で並んでおり、これらの選択割合は男性が積極的に結婚したいと思わない理由の首位に上がる項目の選択割合を超える値である。

足元では若者の雇用環境には追い風も吹いている。2020年から「同一労働同一賃金」の導入が進められ、正規雇用者と非正規雇用者の不合理な待遇差の解消が進められている。また、冒頭でも触れたが、日本では構造的な人手不足によって若手人材の獲得競争が激化していく中で、コロナ禍後の需要も見据えて、これまで採用を絞っていた業種等でも新卒採用を積極化している動きもある。さらに、世界的なインフレを背景とした賃上げ機運の高まりに加えて、大企業では大胆な初任給の引き上げに踏み切るところも増えている。また、国際展開する企業等では優秀な人材獲得競争に向けて、欧米と比較した賃金水準の低さを是正するという狙いもある。

これらの背景には構造的な要因もあるため、短期的には多少の景気変動の影響は受けにくいだろう。しかし、今後の世界経済の停滞度合いによっては、再び景気に敏感な業種を中心に若者の採用計画を見直す動きもあらわれかねない。業績が低迷した際に優先されるのは、やはり既存社員の雇用維持であり、新卒採用は調整対象となりやすい。

少子化が想定以上に進む日本では、将来を担う世代の経済基盤の安定化は急務であり、景気に任せるのではなく、政策として強い方針のもとに継続的な取り組みが求められる。経済不安が強い世代に対しては大胆な経済支援などを講じることで、価値観を根底から変えていくことも重要だ。将来的に賃金が伸びていく、安心して働き続けられるという明るい見通しを持ててこそ、若者が家庭を持ちたいと考えるのではないか。

(2023年03月27日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【求められる将来世代の経済基盤の安定化-非正規雇用が生む経済格差と家族形成格差】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

求められる将来世代の経済基盤の安定化-非正規雇用が生む経済格差と家族形成格差のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!